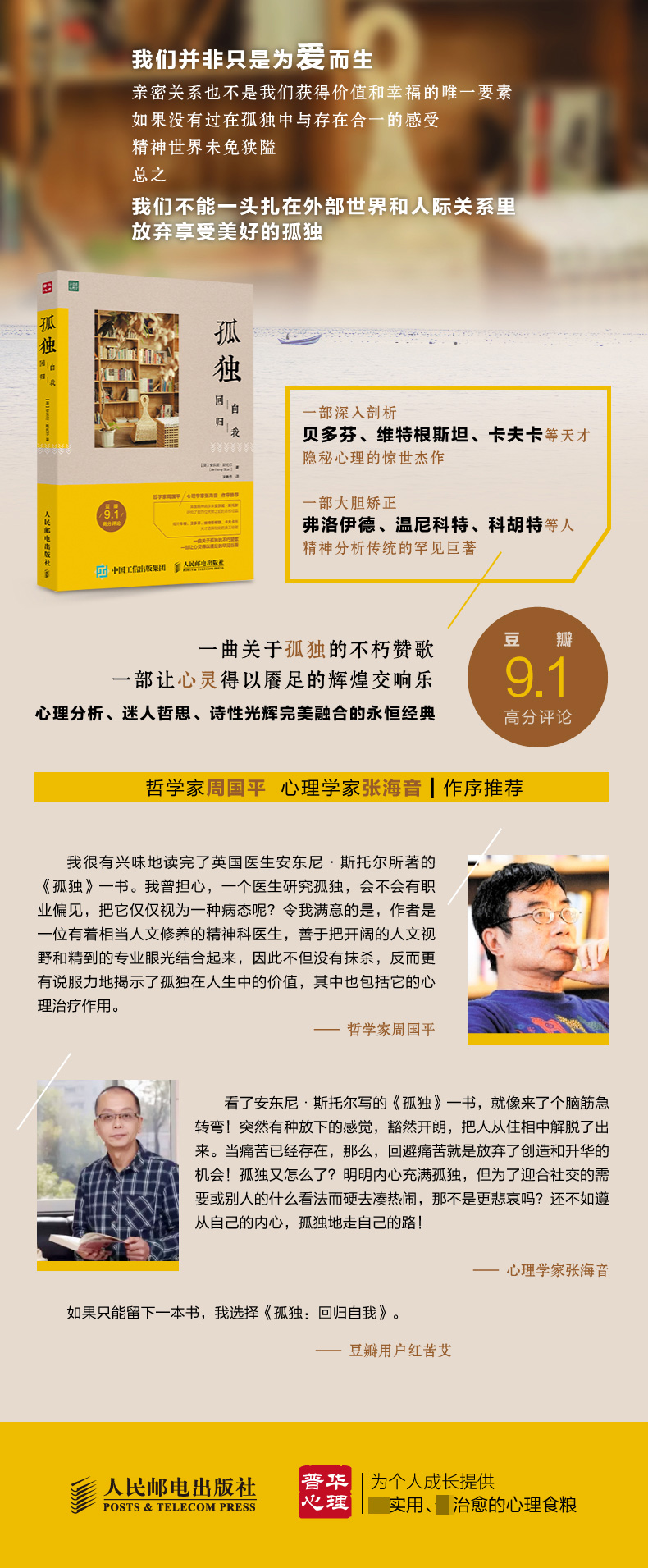

出版社: 人民邮电

原售价: 45.00

折扣价: 31.10

折扣购买: 孤独(回归自我)

ISBN: 9787115421920

安东尼·斯托尔,1944年取得医生职业资格,后专门从事精神病治疗并接受了精神分析师培训。曾执教于牛津大学,讲授心理疗法。著有《品格的诚信》(1960)、《创作的动力》(1972)、《荣格》(1973)、《孤独》(1988)、《音乐与心灵》(1992)。现为牛津大学格林学院荣誉退休院士。

因为婴儿是不成熟的,所以,如果他们想培养出 “我”的意识——拥有独立身份的独立个人——就需 要得到他人的帮助。温尼科特认为,在婴儿有了大量 “在母亲陪伴下独处”的经验之后,他们就能形成一 种很放松的状态,正是在这种状态下。婴儿才会产生 “我”的个人意识。在这种状态下停留一段时间之后 ,婴儿会开始体验到一种感觉或冲动。温尼科特指出 : 在这种状态下,感觉与冲动都是那么真实,是真 实的个人体验。 温尼科特把这种个人体验带来的感受与他所谓的 “建立在对外部刺激的反应上的虚假人生”相比较。 在大部分职业生涯中,温尼科特都特别关注个人 体验真实与非真实的问题。在他治疗过的病人中,很 多人在儿时都由于某种原因而学会了过度顺从,也就 是说,他们所选择的生活方式要么是他人期待的,要 么是取悦他人的,要么是刻意不去得罪他人的。这些 病人建立了温尼科特所谓的“虚假的自我”,即一个 建立在迎合他人愿望而不是服从个人真实感受或本能 需要基础上的自我。这样的人最终会感到人生毫无意 义、无所建树,因为他只是在适应这个世界,而不是 把世界当作一个可以满足自己主观愿望的场所去经历 和体验。 虽然温尼科特关于婴儿主观体验的猜想无法证实 ,但我却觉得他的观念非常富有启发性。他认为独处 的能力最早由鲍尔比所谓的“安全型依恋”决定,也 就是说,取决于儿童是否能够在母亲的陪伴下安静地 独自待着,不会担心母亲可能会离去,也不用担心母 亲是否会寻找自己。随着这些有安全感的儿童逐渐长 大,他们就不再需要母亲或其他依恋对象经常陪伴在 身边,而是能够在更长时间内放心地独处。 不过温尼科特并不满足于此。他还提出,儿童独 处的能力——一开始是在母亲陪伴下,然后是在母亲 不在场的情况下——也与他们是否具备触摸自己内在 的真实感受并将之表达出来的能力有关。只有那些无 论母亲在不在场都能体验到独处的满足与轻松的儿童 ,才会成为那种肯定能够了解自己的所需所想,而不 会顾虑别人对他的期望和强求的人。 因此。是否能够自我发现与自我实现。是否能够 觉察到自己内心最深处的需要、情感与冲动,与一个 人独处的能力息息相关。 精神分析治疗也很注重让个体触摸自己最深处的 情感。治疗中采用的技术可以用一句话来概括,那就 是“鼓励个体在分析师的面前独处”。这种方法特别 适用于精神分析疗法早期的程序,即在对移情的分析 还没有被赋予压倒一切的重要性之前(参见第一章) 。使用卧榻不仅可以鼓励病人放松下来,还可以避免 分析对象与分析师眼光的接触。这样一来,分析对象 就不会过于专注分析师对自己所说内容的反应,因而 也更容易全心投入到自己的内心世界中去。 有一些分析师仍然相信,向病人提供一种安全的 环境,让他们可以安心地探索并表达自己最隐私、最 深层的个人想法与情感,是非常重要的治疗手段,其 重要性至少与分析师所能提供的任何解释媲美。一位 与我私交甚笃的分析师曾经给我讲过一个故事,用来 作为阐释这个观点的例子:有一个病人,在长达一年 的时间内每周与他会见三次,在每一次治疗中,病人 只是躺在卧榻上直接进人自由联想。一年结束后,那 名求助的男子宣称自己痊愈了,并向分析师郑重致谢 。这名分析师告诉大家,在整个治疗期间,他没有向 这个病人提供任何解释。即使上面的这个故事有些许 夸张,但我们仍然可以看到,其治疗情境与温尼科特 提出的母婴安全型依恋氛围有着惊人的相似。 正如我们已经了解到的,通过完成与理解自己与 分析师的关系,接受精神分析治疗的病人就能在分析 师的帮助下与外部世界的他人建立更好的关系。如果 一个人能够在鼓励下勇敢地去触碰自己最深层的情感 并把它们表达出来,而且能够确定、安心地知道自己 不会被拒绝和指责,也不会被视为异类,在他的精神 世界中就会发生一些重组或整合过程,这些过程能够 给他带来平静安宁的感觉,让他感觉自己已经触及了 真理之井的深处。这整个过程本身就是治愈的过程, 它有赖于分析师所提供的某种合适而安全的氛围,却 并非一定要依赖分析师所提供的解读与诠释。在刚才 提到的那个病人宣称自己被治愈的故事中,可以说尽 管分析师什么都没有说,他却被治愈了;也可以说正 因为分析师的沉默,他才被治愈了。不管是哪种说法 ,都可以被认为具有很强的真实性。在这种情况下, 治愈的过程很像创作过程中的一部分——当一个人在 孤独中进行创作的时候,可能会对他产生某种治愈作 用。 整合过程也会在睡梦中发生。当我们陷入沉睡状 态时,所有的人都是孤单的,尽管我们可能正与某个 相爱的人同床共枕。当我们面对着一个没有明显答案 的问题时,传统智慧会建议我们“睡一觉再说”,这 种传统智慧确实是金玉良言。大部分人都曾有过这样 的经历:当他们需要做一个非常艰难的决定时,常常 没有办法确定自己的心意,不得不带着这个悬而未决 的问题上床睡觉。第二天早上,当他们一觉醒来,却 发现解决办法已经呼之欲出,明显得让他们简直无法 理解为什么头天晚上居然想不出来。在睡梦中,有些 检查审视和重新调整的过程发生了,但这个过程的确 切本质依然是未知之谜。 P52-55

★ 豆瓣9.1高分评论,万千文艺青年竞相追捧的精神“圣经”。?

★ 哲学家周国平、心理学家张海音作序推荐;《观察家》《泰晤士报》撰文推荐。?

★ 一曲关于孤独的精神赞歌,一部让心灵得以餍足的振聋发聩之作;唯有在孤独中,我们才能深入内在的心灵花园,发现存在之美。

诚如周国平在《孤独:回归自我》的推荐序中所说,我们并非只是为爱而生,亲密关系也不是我们获得价值和幸福的**要素,如果没有过在孤独中与存在合一的感受,精神世界未免狭隘。总之,我们不能一头扎在外部世界和人际关系里,放弃了享受美好的孤独。?

★ 一部深入剖析维特根斯坦、贝多芬、卡夫卡等各领域天才*隐秘心理的惊世杰作。?

在《孤独》一书中,斯托尔带领读者一路漫游,拜会了自然科学、哲学、文学、音乐、绘画等各领域的***天才,他们的身世背景、性情气质及作品蕴含的人格风韵将孤独的内涵演绎得淋漓尽致:孤独只属于拥有坚强意志和思想能力的人,它是自我意识的觉醒、个人空间的捍卫、喧嚣生活的眠歌、自由精神的流放、想象力的翩飞、智慧者的沉潜。?

人们的学习、思考、创新,与心灵的对话,都要穿行于“孤独”的甬道。哲学家康德、维特根斯坦、科学家牛顿等人的性格都很内向,没有建立家庭,也未与什么人有过长久的亲密关系,这使他们能够在长期的孤独中进行独创且抽象的思考,在“秩序与意义的追求中”对人类的知识与理性作出了重大贡献。?

★ 一部矫正和完善弗洛伊德所开创的精神分析传统的巨著。?

从弗洛伊德、阿德勒到克莱因、温尼科特,再到科胡特的精神分析传统,一直过于强调亲密关系,甚至把亲密关系看成了幸福的**源泉。在《孤独:回归自我》中,斯托尔通过对精神分析传统的梳理指出,除了亲密关系,独处的能力也是幸福的源泉,孤独并非如精神分析师认为的那样是病态的,而是内在整合与精神圆满的必要条件。?

★ 迷人哲思、诗性光辉与心理分析完美融合的天才之作。?

不同于乏味的心理著作,本书既有深入的心理个案分析,又兼具犀利的迷人哲思和温婉动人的诗性叙述,字里行间充满同理心和悲悯。?