出版社: 台海

原售价: 84.00

折扣价: 43.68

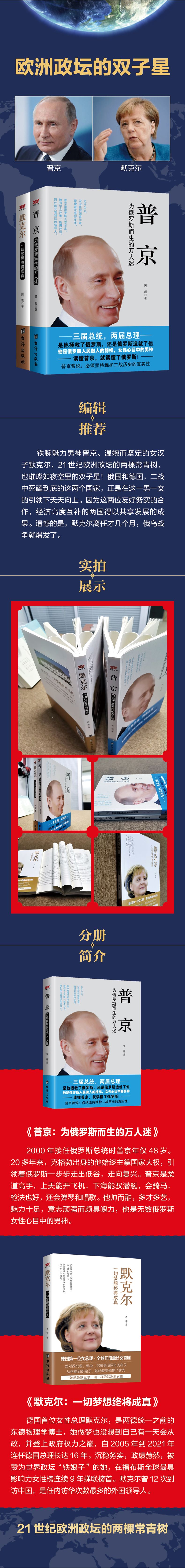

折扣购买: 欧洲政坛的双子星

ISBN: 9787516806098

黄超,浙江省台州市人。爱好阅读,尤其对近代经典读物有较深研究,从经典中学习名家写作手法,从找寻创作灵感。其人撰文,以贴近生活见长,用通俗语言解释深奥哲理,从简单之处表现不平凡。曾为报刊撰文,涉及经济管理、人文传记类书籍。 周璇,山东潍坊人,大连工业大学环境工程硕士。自幼热爱文学创作,具有多年的文字撰写及图书编辑经验,并已参与出版多种图书。写作风格多变,语言生动,思维缜密,能够将文学内容与活泼生动的创作形式融为一体。尤其擅长养生保健图书以及人物传记的创作。

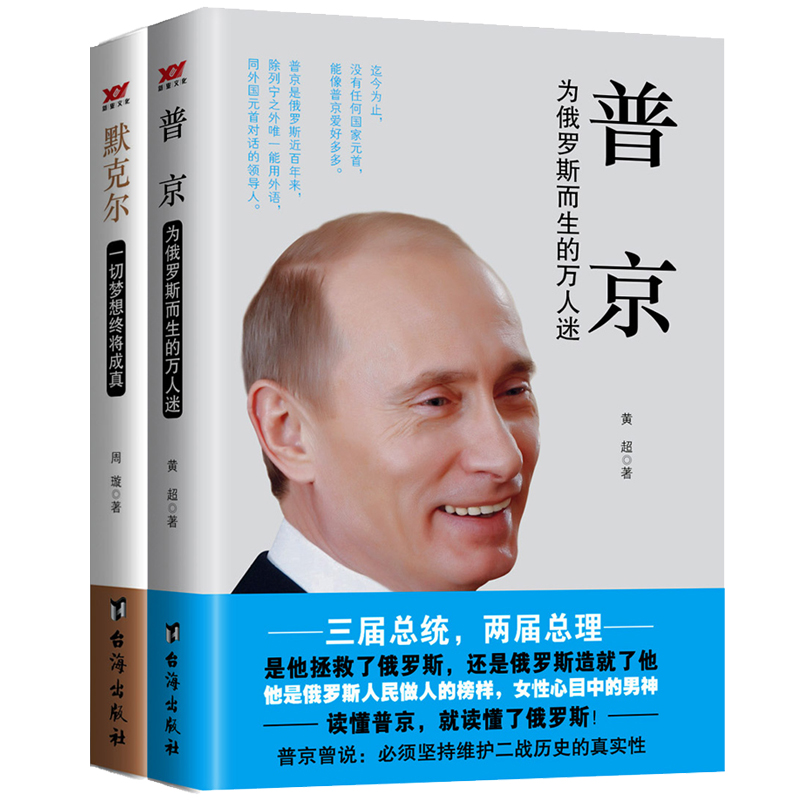

《普京:为俄罗斯而生的万人迷》 爱情与未来 爱情与未来?两者看似并无直接关系,可对某些人而言,爱情决定着未来。 普京给人一种硬汉的印象,不苟言笑,表情冷峻,处事强硬,年少时的普京十分腼腆。总是独来独往的他除了几个要好的朋友之外,很少与其他同伴交流。尽管普京很少与别人接触,可这并不影响他在女生中的人气。 或许因为少言寡语,鲜少参加集体活动,这为普京蒙上一层神秘面纱。普京很少与别人接触,但他时常透露出的幽默感,让很多女生不由得主动接近。尤其6年级之后,他表现出的温文尔雅、文质彬彬,更让他成为众多女生爱慕的对象。 普京的初吻发生在他8年级时。 维拉·德米特里耶夫娜·古列维奇,是普京曾经的德语老师,她与普京父母的关系非常好,在学校里也很关心普京。她在回忆录里这样写道:“普京与一名叫薇拉·布里列娃的女孩子关系很要好。” 薇拉·布里列娃是一个很优秀的女生,也是班里的班花,不仅漂亮,脾气也好,待人和善,班里几乎所有的男生都很“仰慕”她,但她只倾心普京一人。 普京虽个子不高,但由于经常参加体育锻炼,身体强健,浑身肌肉,“姑娘们经常拿他当话题”,薇拉·布里列娃回忆道。 薇拉喜欢上普京也是有原因的。 当时,普京一家住在圣彼得堡旁边的小镇上,薇拉是他们的邻居,有了这层关系,普京偶尔会同薇拉一起回家。有时在回家的途中会遇到一些喝醉的人,那些酒鬼发着酒疯,常常会挑衅路人。 普京当时正在练习柔道,且他也有很强的责任心,认为男孩子就应该保护好女孩子。面对那些酒鬼的挑衅,普京自然挺身而出,保护同行的薇拉。少女总是对拯救自己的英雄心生好感,对于普京的英勇行为,薇拉自然多加留意。 普京的家境并不好,他的着装都比较简单,可正是因为缺少了一点华丽,才让他看起来更加干练。而且普京也不小气,对朋友比较大方,加之薇拉对普京本身就有好感,一来二去,两个人相恋了。用薇拉自己的话说,他们已经发展到了“再也不能掩饰感情的地步”了。 热恋中的人都认为对方是自己的全部,他们就像所有年轻人一样冲动,私自定下了终身。普京曾经对父母说过要迎娶薇拉,但父母认为他们年轻气盛,不过是一句玩笑话,就以“年纪还小”为由推托了。 初恋大多就像绚丽的烟火,一瞬间的华美,绮丽的烟火眨眼间便消失于夜空,留下的是蔓延整个夜晚的遗憾。普京与薇拉的感情也是如此,虽然并未有结果,但当初的一个吻,也算是这段感情当中最为夺目的闪光点,使得这段感情不算有缺憾。 对于第一次接吻,薇拉说,“那是我终身难忘的”,对普京而言又何尝不是呢? 普京与薇拉的初吻纯属意外。那是一个新年的夜里,薇拉跟一群朋友同去普京家里,打算在他家过年。外面下着鹅毛大雪,北风呼啸,天气极冷,大家就围在火炉旁边玩起了游戏。 不知是谁提议玩“转瓶子”,规则是转动瓶子,当瓶子停下来之后,瓶头跟瓶底所指的两个人要接吻。薇拉回忆:“普京当时很有兴致。”瓶子是普京转的,瓶子停下来之后正好指着薇拉跟普京,为了遵从游戏规则,他们两人就接吻了,这轻轻一吻,犹如蜻蜓点水般,温柔地、浅浅地,但却那么真实,那么让人痴迷。 薇拉说,当时接完吻之后,她的脸马上红了,立刻像做错事的孩子一样低下头,脸上烫烫的,心中宛如燃起一团火焰。周围人的起哄声音逐渐消散,四周仿佛都安静了下来,只听见自己的心跳声,扑通扑通…… 遗憾的是,薇拉最终没能跟普京走在一起。按照薇拉的说法,原因在她,是她“太高傲”,而且两个人“根本就是不同性格的人”。薇拉还记得分手前的场景。那天,她去找普京,普京当时坐在桌前,低着头,很认真地不知在干什么,薇拉见普京没有理她,多少有些不开心,于是她走上前对他说:“沃洛佳,你还记得吗……” 《默克尔:一切梦想终将成真》 西德“穷游” 1989年柏林墙倒塌之前,东德人民被禁止自由前往西德。最终,难以忍受的东德人“用脚投票”——脱离东德,进入西德,以行动表达自己的不满。 默克尔没有参与脱离东德的自由活动,并非因她对东德的体制有所认同,而是逃离东德需要付出的代价太昂贵,有时甚至会搭上生命。虽说“若为自由故,二者皆可抛”,但这样铤而走险,对从小就练就一身伪装技能、性格谨小慎微的默克尔来说,还是有点不值当。 事实上,身在东德的默克尔还是比较“吃香”的:虽然牧师女儿的身份给她带来了一些麻烦,但也正因父亲是神学院的院长,她得以在父亲的藏书屋里看到大量西德“禁书”;她在汉堡还有一个姨妈,因为有西德亲戚的缘故,她接触了大量西德的商品、音乐、书籍等,所以她对西德并没有到无比向往、不去不行的地步。默克尔说她从小没有穿过东德的衣服,想来也是真实可信的。 在当时的社会背景下,申请合法前往西德旅行的机会几乎为零。颇为戏剧性的是,在这样的状况下,默克尔还是在柏林墙倒塌之前,获得了一次前往西德的机会:汉堡姨妈家的表妹要结婚了。这在当时算是为数不多可以通过的理由之一。于是,默克尔在32岁那年,踏足联邦德国。 表妹婚礼结束后,距离返回的期限还有数日,这一次默克尔乘坐了西德的特快列车,前往博登湖地区的康斯坦茨看望一位逃离了东德的同事。默克尔被西德的火车深深地震撼了,舒适、整洁而且平稳,飞驰在原野中的西德火车和慢腾腾的东德火车简直是天壤之别,不过西德人好像并不懂得珍惜,他们穿着鞋站在椅子上的做法让默克尔很生气,这完全是身在福中不知福。 中途站的闲暇空隙,面对商场琳琅满目的各种商品,并不富裕的默克尔还是大肆购物了一番,享受康斯坦茨夏季购物的种种打折福利,她共花费了50马克,这笔钱对于东德人来说并不算少,可她仍位属穷游者行列。 1988年时,东德人均年收入仅为1270东德马克,而西德人的人均年收入为3850西德马克。即使不考虑东德马克的贬值等问题,一比一兑换,东德人的收入也不到西德人收入的1/3,且在默克尔前往西德旅行时,西德马克并不允许随意兑换,当局只允许兑换可怜的一点点。 旅行途中,默克尔遇到的大部分西德人都很友善。当时,西德人对于东德同胞的遭遇寄予了相当大的帮助与同情。在柏林墙西边,有大量的西德民众帮助逃离东德的同胞。可凡事有例外,小部分西德人的言语令默克尔很受伤。这些人嘲笑东德经济落后,每次东德人来西德商场,就是购买一些廉价的水果、衣服、玩具等商品。他们认为自己高东德人一等,这让默克尔感到反感和挫伤。 默克尔此次的西德之旅发生在1986年,被柏林墙分开不过25年,这个曾经统一的国家,已经存在严重的内部歧视。直到数十年后的今天,情况依然如此。虽然现在德国在体制、法律等层面已经统一,但在东、西德人民内心依然还有心结。曾经的东、西德人民,需要更多的时间磨合。 默克尔最终没有选择以非法滞留的方法留在西德,她带着50马克的商品,以及对西德经济的赞叹,还有对柏林墙的思考回到了民主德国,继续着淡如白水的科学院生活。 其实,离开了东德并不意味着获得新生,虽然得到自由,可也意味着东德工作、事业的牺牲,家人朋友难以再见,以及进入西德后的歧视等。脱离东德的人,在东德追随者眼中是“背叛者”,在部分西德人眼中则是“失败者”。 年轻的默克尔依旧扎根在东德,依然每天兢兢业业地工作。不过,在东德政治环境和周围同事、亲友的影响下,默克尔的政治理想开始慢慢展现出来。她利用闲暇时间,开始大量收听阅读来自西德的广播和政治读物,以此来思考东德的政治体制等社会问题,考虑东德的未来出路,保持自己的头脑清晰,不被东德当局洗脑,不至于被压力压垮。可以说,是这次旅行点燃了默克尔的政治火把,她体内的小宇宙也准备爆发了。 普京: 他曾豪言:“给我20年时间,还你一个奇迹般的俄罗斯!” 他是俄罗斯的“铁腕总统”,影响世界的“万人迷” 这个男人不简单,他上天入海,骑马驾机,开得了枪,唱得了歌,游泳无出其右,柔道横扫天下……难怪有人说,普京才是真的男神。 正如俄罗斯媒体所说:除了普京,你还能把选票投给谁呢? 默克尔: 德国第一位女总理 全球任期最长女首脑。从学霸到铁娘子,她的蜕变惊艳了时光。面对探究者她说:这就是我原本的样子。 她是默克尔,谜一样的欧洲新女性