出版社: 作家

原售价: 30.00

折扣价: 21.24

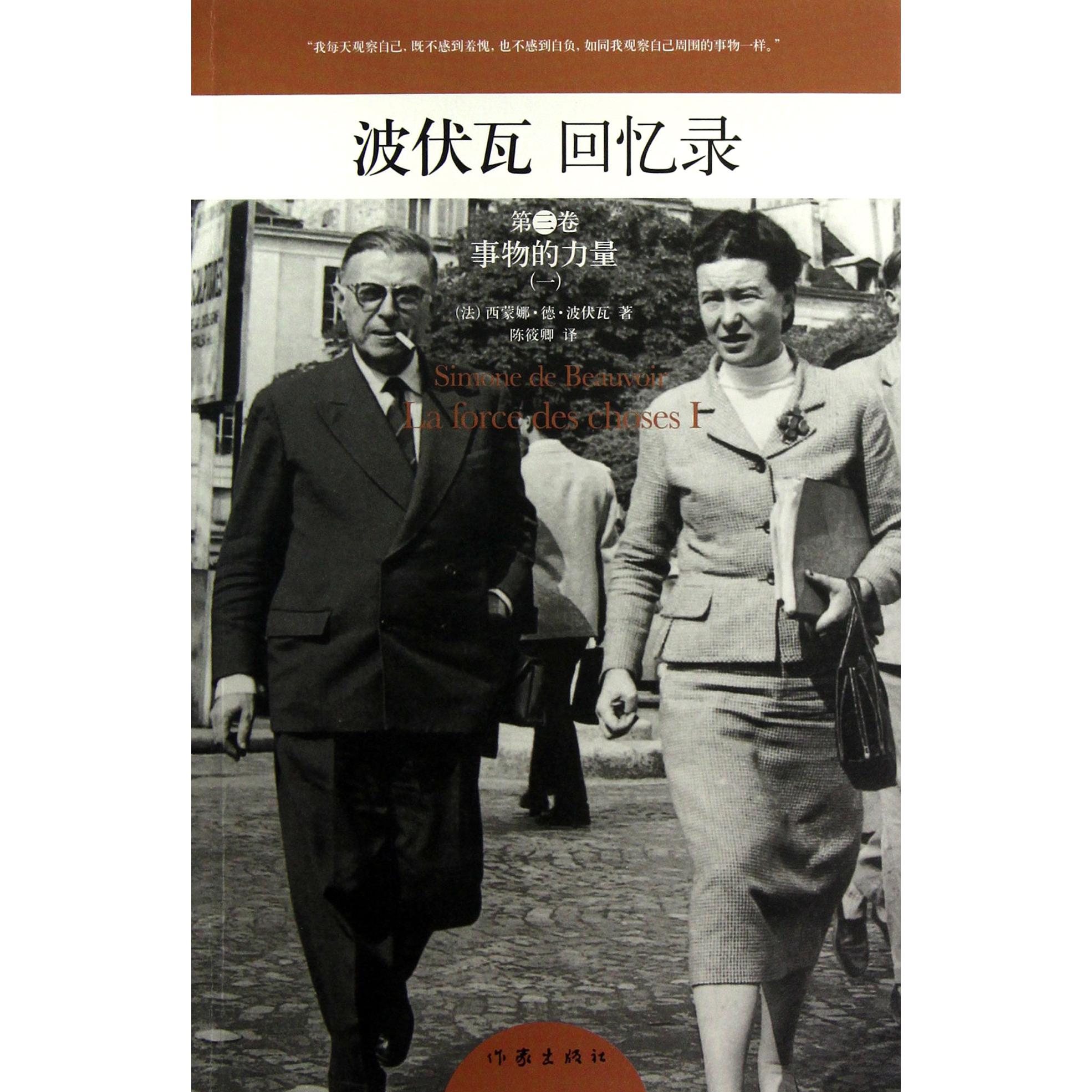

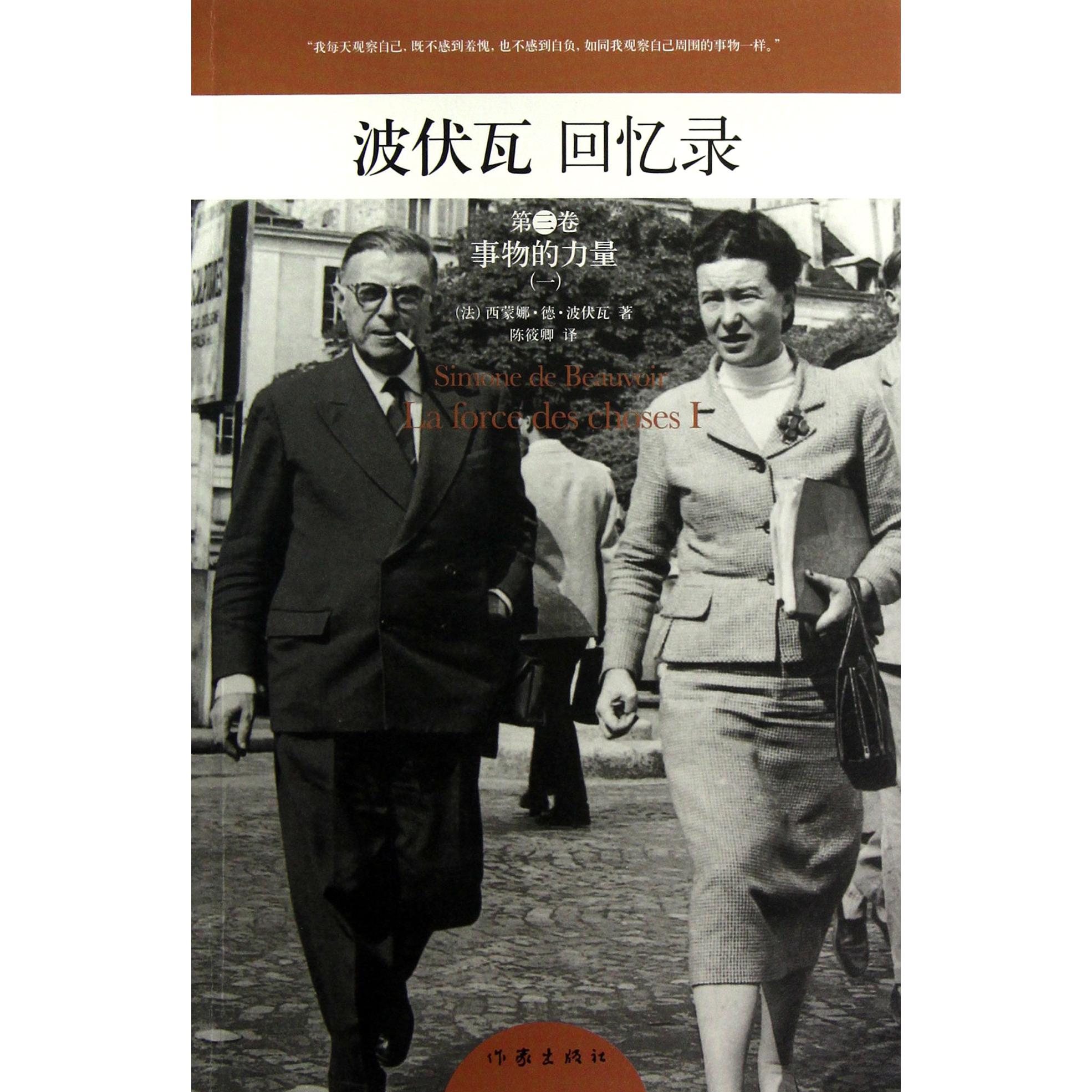

折扣购买: 波伏瓦回忆录(第3卷事物的力量1)

ISBN: 9787506365062

陈筱卿,1963年毕业于北京大学西语系法语专业,国际关系学院教授、研究生导师,享有国务院政府特殊津贴,国家人事部考试中心专家组成员。翻译出版法国名家名著多部,达八百多万字,有:拉伯雷的《巨人传》、卢梭的《忏悔录》、雨果的《巴黎圣母院》、大仲马的《基督山伯爵》、缪塞的《一个世纪儿的忏悔》、纪德的《梵蒂冈地窖》、罗曼·罗兰的《名人传》、凡尔纳的《格兰特船长的儿女》、法布尔的《昆虫记》和雅克·洛朗的《蠢事》等。 西蒙娜·德·波伏瓦(Simone de Beauvoir),20世纪法国最有影响的女性之一,存在主义学者、文学家。波伏瓦一生著作甚丰,其中以荣获龚古尔文学奖的长篇小说《名士风流》、被奉为女权主义圣经的理论著作《第二性》和鸿篇巨制的四卷本《波伏瓦回忆录》最为突出。20世纪50年代,波伏瓦访问中国,遂有《长征》(1957)问世。其他重要作品有《女宾》《他人之血》《存在主义与民族智慧》等。

我们解放了。孩子们在街头巷尾欢唱着: 我们再也不会见到他们了, 结束了,他们完蛋了。 我一直在嘀咕:结束了,结束了。一切都结束了,一切又都开始了。 莫里斯夫妇的美国朋友瓦尔贝格开着吉普车带着我们在市郊游玩。多年来 ,我这还是头一次乘车郊游。我又在午夜之后,在9月的清凉之中游荡。一 家家小酒馆早早地打了烊,但是当我们离开鲁梅里酒店的露天座或在“蒙 塔纳”那烟雾缭绕的红色恐怖之地时,我们见到了人行道、长条椅和马路 。屋顶上有一些狙击手,当我猜想到自己头顶上方有人充满仇恨地在警戒 着的时候,我的心情沉重极了。一天夜晚,我们听见警报声响起:一架不 明国籍的飞机飞临巴黎上空;几枚V-1飞弹落在巴黎郊外,炸毁了一些楼房 。通常消息极其灵通的瓦尔贝格说,德国人已经制造出一些十分可怕的秘 密武器。我听闻,不禁心头又害怕起来。但是,欢乐很快便扫清了我心中 的阴霾。我们日日夜夜同朋友们在一起,聊天、喝酒、闲逛、欢笑,庆祝 我们的解放。所有像我们一样庆祝解放的人,无论远近,都成了我们的朋 友。大家如同兄弟姐妹一般狂欢畅饮!笼罩在法兰西上空的密布愁云消散 了。一些身着咔叽布、嚼着口香糖的大兵的出现,表明人们又可以跨海越 洋了。这些大兵走起路来吊儿郎当,常常跌跌撞撞地沿着人行道和地铁站 台走着,嘴里还哼着小调、吹着口哨;晚上,他们在酒吧里迷迷瞪瞪地跳 着舞,还大声狂笑,露出雪白的牙齿,对于德国人毫不同情而又不喜欢牧 歌的热内,在鲁梅里酒店露天座上大声嚷嚷,说这帮身着军服的平民毫无 教养,而德国占领者身穿绿色和黑色“甲壳”,也不是好东西!可我却觉 得,这些年轻的美国人的自由散漫却正体现出自由:我们毫不怀疑,这个 自由也属于我们,他们将把它传播到全世界。希特勒和墨索里尼完蛋之后 ,佛朗哥和葡萄牙的萨拉扎尔被驱逐之后,法西斯主义将在欧洲被清除干 净。法国按照全国抗敌委员会的章程,正走向社会主义道路。我们相信, 我们国家在经历了这么大的灾难之后,是会在没有新的动荡的情况下,去 实现其彻底的结构性重组的。《战斗报》的刊头语表达出我们的希望:“ 从抵抗走向革命。” 这一胜利抹去了我们往日的种种失败,它属于我们,它展示的未来是 属于我们的。执政的那些人是曾经程度不同地直接参加过抵抗运动的抗敌 人士,我们都认识他们。我们在报章和广播中的那些负责人中有许多朋友 :政治已经变成一种家庭事务,我们希望参与其中。加缪在9月初的《战斗 报》上撰文说:“政治不再与个人分离,它是一个人向其他人在直接演讲 。”向其他人演讲是我们搞写作的人的任务。战前,很少有知识分子试图 了解自己所处的时代。而所有的知识分子——或者几乎所有的知识分子— —都未能了解自己的时代,而且,我们最敬重的那个阿兰,竟然堕落了。 我们应该接着去完成这一使命。 现在,我明白我的命运是与所有的人的命运联系在一起的;人们的自 由、压抑、幸福和痛苦是与我密切相关的。但是,我说过我并无哲学方面 的雄心壮志。萨特在他的《存在与虚无》里,打算对存在继续作一个全面 的阐述,而这种存在是依赖于他自身的处境的。他必须确定自己的位置, 不仅是通过抽象推理,而且要通过一些实践的选择。因此,他以比我更加 激进的方式投身行动。我们总是一起讨论他的态度,而且有的时候,我还 会影响他。但是,正是通过他,我才了解到这些问题的紧迫性及其微妙之 处。在这个方面,为了谈我们,我就必须要谈他。 我们年轻的时候,就感到应该接近共产党,这是因为在某种程度上, 共产党的否定态度与我们的无政府主义不谋而合。我们希望资本主义失败 ,不过,我们希望一种社会主义社会的诞生不要剥夺我们的自由。正因为 如此,萨特在1939年9月14日的日记里写道:“我现在正在纠正社会主义, 如果我需要纠正它的话。”可是,1941年,在他组建一个抵抗团体的时候 ,他将两个词——社会主义和自由——组合起来命名他的这个团体。战争 让他有了一个决定性的变化。 首先,战争让他发现了其历史性。而这一发现让他十分震撼,让他终 于明白,尽管自己在谴责既定秩序,但却与它紧密地联系在一起。任何冒 险者都有其保守的地方:为了塑造自己的形象,为了在未来的世界里设计 自己的奇思妙想,他需要一个稳定的社会。萨特从骨子里都想投入写作的 冒险之中去,自幼年时起便一心想成为一个大作家,并荣获不朽的荣光, 希望子孙后代为其自身目的,不断地好好利用本世纪的遗产。在他的内心 深处,他始终忠实于他二十岁时的那种“对立的审美观”:他不遗余力地 揭露这个社会的种种弊端,但是他并不希望颠覆这个社会。突然之间,一 切都分崩离析了,永恒被击得粉碎:他又在一个幻想的往昔和一个阴暗的 未来之间飘来荡去。他在用他那“真实性”的道德进行自我保护:从自由 的观点来看,如果我们通过一个计划去看待所有的形势的话,那么它们都 是可以挽救的。这种解决办法与禁欲主义十分贴近,因为环境除了迫使我 们屈服之外,往往并不允许有其他的超越。萨特很憎恶内心的那些小诡计 ,所以他不可能长期地用口头的抗议去掩饰自己的被动屈从。他很清楚, 他并非生活在绝对之中,而是生活在过渡之中,所以应该抛弃“存在”, 决心“行动”。他的这一转变过程因往昔的外在变化而变得很容易。他要 想,他要写,他最最关心的是抓住意义这个关键。但是,在海德格尔之后 ,他在1940年读了圣艾克絮佩里的书,致使他深信,“意义”只有通过人 的行动才能呈现于世,因为实践优于思考。在“荒唐的战争”期间,他就 跟我说过——他甚至在写给布里斯·帕兰的一封信中也如是说——和平一 旦恢复,他将会搞政治。 被俘的经历给他留下了深刻的印象,教会了他懂得互相关怀;他没有 丝毫的沮丧,反而高高兴兴地参加到集体的生活中去。他憎恶特权,因为 他的傲岸要求他通过自身的才智在世上找到自己的位置:他是个无名之辈 ,无人知晓,但他从零开始,踏踏实实地去做每一件事,从中取得成功, 获得极大的满足。他结交了一些朋友,把自己的观点灌输给他人;他组织 活动,动员集中营里所有的人在圣诞节的时候,排演了他自己写的一部反 德国人的话剧——《巴里奥纳》,深受欢迎。患难与共、志同道合化解了 反人道主义的矛盾。其实,他是反对资产阶级的人道主义的,因为它展示 的是人的一种本性;但是,如果人必须塑造的话,那么就没有任何一项任 务能够激起人的激情了。此后,他便不再将个人主义与集体主义对立起来 ,而是要将它们更加紧密地结合在一起。他将通过构建一个符合自己希望 的未来的方法客观地去改变形势,而不是通过主观地承受限定的形势以实 现自己的自由。这个未来根据他所向往的民主原则,就是社会主义,只有 这个他曾害怕迷失于其中的社会主义才能去除他的这块心病。现在,他既 看到了人道主义的唯一机遇,也看到了自我实现的条件。 《社会主义与自由》的失败给萨特上了现实主义的一课,他只是在稍 后才在全国阵线里与共产党员们一起做起严肃的工作来。 1941年,我曾说过见《岁月的力量》。——原注,共产党人对小资产 阶级知识分子十分不满,他们曾散布流言蜚语,说萨特是通过当德国人的 走狗才赎买到自己的自由的。1943年,他们想要统一行动。确实,据说有 一份出自共产党人之手的宣传册,是在法国南方印刷的,萨特的名字上了 一份黑名单,夹在夏多布里昂和蒙泰朗二人之间;他把它拿给克洛德·摩 根看,后者立即大声嚷道:“真可悲!”随后,二人就再没提过此事。萨 特同共产党抵抗运动成员的关系非常友好。德国人走了,他便希望继续保 持这种友好关系。右翼的思想家们用所谓的精神分析法去解释他与共产党 的这种结盟。他们将这归之于他的放任或自卑情结、他的心怀不满、他的 幼稚、他对宗教的怀念。简直是胡说八道!共产党身后有广大群众,社会 主义只有通过共产党才能取得胜利;另外,萨特现在明白,他同无产阶级 的关系将使他对自己进行彻底的考虑。他以前一直把无产阶级看做是一般 的阶级;但是只要他想通过文学创作达到绝对,那他的存在在别人看来只 不过是次要的了。他在发现自己的历史性时也发现了自己的依赖性,不再 有永恒的存在,不再有绝对的存在;他作为资产阶级知识分子所希冀的那 种普遍性,只有能在世上体现它的芸芸众生可以赋予他。他已经在考虑以 后要表达的东西了1952年,在《共产党人与和平》中表述了。——原注: 对事物的真正的观点就是与自己所持有的观点彻底决裂之后的观点;刽子 手可能不知道自己究竟在干什么,可受难者却不容置疑地在承受自己的痛 苦和死亡,压迫的真相集于被压迫者一身。萨特正是通过被剥削者们的眼 睛了解了自己:如果被压迫者们抛弃他,那他就将囿于他那小资产阶级的 个人主义圈子里。 我们对苏联的友谊之情毫无保留;俄国人民的牺牲证明了他们自己的 意志在他们的领导人身上得到了体现。因此,在各个领域想同共产党合作 都是很容易的。萨特并不打算加入共产党。首先,他太独立,特别是他同 马克思主义者们在意识形态上有很大的分歧。他当时认为,辩证法取消了 他的个性;他相信“有血有肉地”直接接触事物的那种现象学直觉。尽管 坚持“实践”的观点,但是他并没有放弃很早以前便想着手写一部有关伦 理道德书的既定计划。他仍在追求“存在”。他认为,按伦理道德去生活 ,就是想要达到一个绝对有意义的存在模式。他不愿意放弃——他从未放 弃过——他在《存在与虚无》中所提出的否定、存在、内在、自由的概念 。他反对共产党所宣扬的马克思主义,坚持维护人的人性范畴。他希望共 产党人能容许人道主义价值观的存在;他试图借助于他向他们借来的工具 从资产阶级手中将人道主义夺回来。他在运用资产级文化观去理解马克思 主义的同时,反过来将资产阶级文化列入马克思主义的视野中。“我们出 身于中产阶级,但我们想要在小资产阶级知识分子和共产主义知识分子之 间架桥铺路。”见《活着的梅洛-庞蒂》。——原注在政治方面,他认为同 情者们应该在共产党外扮演反对派在其他党派内部所扮演的角色:既支持 又批评。 P3-7