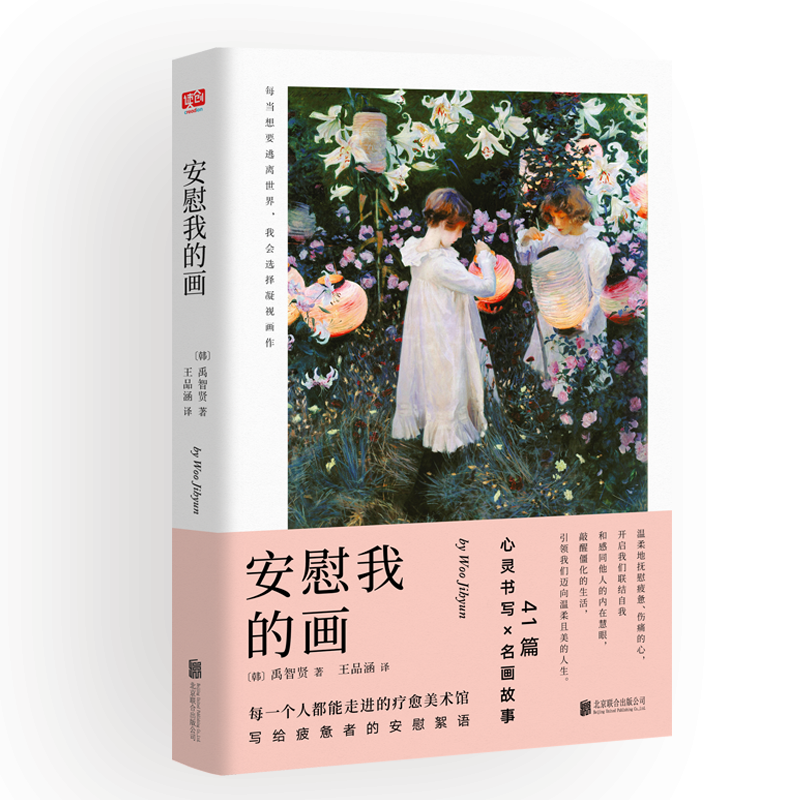

出版社: 北京联合

原售价: 58.00

折扣价: 31.50

折扣购买: 安慰我的画(精)

ISBN: 9787559629357

禹智贤(Woo Jihyun) 画者、写者,自庆熙大学视觉设计系毕业后,除了锲而不舍致力于个人创作,也从事绘画教育与赏析介绍的工作,并为各平面与网络媒体撰写相关文章。每当疲惫忧伤时,总能在画中获得慰藉的她,深信绘画具有赋予生命希望的深刻意义和疗愈力量,为了与*多人分享这股温暖的支持,因而写下了这本书。

在画里, 学会与悲伤共存 人生在世,谁都可能陷入难熬的低谷 独自走在空荡的深夜街头,放眼望去,尽是大门紧闭的商店。霎时,雨水滴滴答答**,眼前渐渐雾成一片。气喘吁吁的呼吸声和紧促的心跳声围绕着我,我仿似无头苍蝇般奔跑着,突然停下了脚步。这时,我才懂了:孤独,是紧闭的心;心,是涌生的悲伤;悲伤,是眼泪。 人生在世,任谁都可能遭遇痛不欲生的时刻:被这牵绊,被那挂碍,*终自然一事无成,爱情、工作、朋友、家庭……通通不尽如人意,坏事仿佛看准了时机,一口气接踵而来。像瑞士视觉艺术家费迪南德·霍德勒(Ferdinand Hodler)的《厌倦人生》( Tired of Life )一样, 挣扎于煎熬的生活,再也挺不起疲惫身躯;像荷兰画家文森特·凡·高(Vincent van Gogh)的《悲哀》( Sorrow )一样,深陷人生低谷,却被得不继续活下去的痛苦压得肩膀瑟缩;像法国画家埃德加·德加(Edgar Degas)的《等待》( Waiting )一样,再怎么等待、忍耐, 境地重复……让人*望不已。这些时候,我们总是苦苦挣扎,穷尽办法只为摆脱一切。 不久前,我打了通电话给从小同甘共苦的莫逆之交,通常只要一眼神或声音,我们就能知晓彼此的想法或情绪。我想听见新婚的她幸福洋溢的声音而拨了电话,期待沉浸爱河中的她能让自己的心情好过一些…… “你在哪里?在干吗?”“ 哦,我在百货公司,想来买几件**……”听见她缓慢地吐露出“买几件**”的瞬间,我有种“啊,一定出了什么事”的感觉。 一般来说,刚结婚的新娘买漂亮**是再寻常不过的事,但她却是每逢不顺心就会采购许多**的人。在我脑海中浮现她说过的话:“ 看一看、摸一摸漂亮的**,然后穿上,就像是一份安定情绪的礼物。”这是她抚慰自己心灵的方式;而当我需要安慰时,我会看画。 看画的人有各式各样的理由,而我主要是为了得到抚慰。发生难过的事时,我喜欢听悲伤的音乐,看悲伤的电影,借机痛快地大哭一场,然后感到通体舒畅。看画时,我甚至会选择**悲伤的画,希望与画中人物的哀戚产生共鸣,然后自我劝勉,从中得到慰藉。 威尔汉姆·哈莫修依—— 以极简线条呈现虚无心灵 我静静地坐在房里,一页接着一页翻阅画册。在看到丹麦象征主义画家威尔汉姆·哈莫修依(Vilhelm Hammershoi,18**—1916)的《卧室》( Bedroom )这幅画时,我停顿了下来,凝望着画中卧室里的女人好一会儿。 梳着利落发型、穿着淡雅黑礼服的女人站在窗前,看起来宁静而孤独,漫溢着朦胧的神秘感,整理好的*铺硬挺挺地伫立在她两侧。也许因为还是尚未破晓的清晨时分,偌大的窗边并未绘出任何光晕。女人的视线望向下方而非前方,她正看着什么,在想些什么呢?虽然只看见背影,但是发型、穿着以及身体的剪影,早已充分透露出她的悲伤。 无声胜有声,背影也是如此。只能靠别人的双眼观察到的背影,或许就像我们永远难以看见也无法面对的悲伤内心。看着她的背影,才让人恍然大悟,原来这份悲伤,极其安静、无声无息地镶嵌在每个人的生命中。从女人身上可以感*到内心的混沌挣扎,这样的表现**诗意,压抑的情绪反而让人*强烈地意识到她的难过。相较于全盘呈现,隐藏*能激发好奇与想象。仿佛冻结且难以捉摸的忧伤,牵引出*深层的共鸣。 我顿时忆起法国文学巨匠米歇尔·图尼埃(Michel Tournier)在摄影散文集《背影》( Vues de dos )中所写的一段文字:“ 不知为何,背影的孱弱,反而*具冲击力;简洁,反而*具说服力。背影会说话,哪怕只看见一半或四分之一,也能听见铿锵有力的话语……” 哈莫修依的画风与心灵真正走向虚无,并以空房间作为画作场景,是从他迁居至丹麦的哥本哈根之后开始的。他与同行画家的妹妹伊妲结婚,两人自巴黎蜜月旅行归来,哈莫修依便如火如荼地寻觅落脚处。他想找一间弥漫老旧、古典气息的房子,于是刻意前往发展程度偏低的旧城区。一心想找到理想中住所的他,甚至拒*接*设有冲水马桶的屋子。好不容易觅得合意的公寓,他还亲手将墙壁、地板漆成灰白色与深褐色,而且只在家中放了沙发、桌子、一架钢琴等几样极简化的家具。 将住所视为工作室的哈莫修依,会为了作画随时改变家具的摆设配置,甚至会依此决定妻子所站的位置。《卧室》这幅画中的女人,就是他的妻子。妻子和家,也成为哈莫修依作品的主要取材对象。 “线条”是哈莫修依画作*主要的重点。谈及“线条”时,他曾说道:“ 我选择‘线条’成为自己画作的主题,并将其视为构建图像的要素,紧接着则是‘光’。我并非不重视‘色彩’,甚至会努力地想要呈现色彩的协调性。然而,若非得从中择一时,我终究会选择‘线条’。”除了《卧室》,在哈莫修依*大多数的作品中,都可见到将线条以水平与垂直并列表现的手法。例如在他的代表作《室内,1**8》( Interior, 1**8 )中,覆盖着桌子的白色桌布,与摆放于后方的黑色梳妆台,两者互相对称;而直向垂落的窗帘,平衡了整幅画作。另外,完成于1908年的《室内》( Interior) ,在充满18世纪荷兰风情的屋内,妻子坐在椅上的背影,则通过反复描绘的直线与横线,呈现空间的透视感。 忧伤的背影,渴望的或许只是心有灵犀 评论家们一再以哈莫修依的画作隐晦不明为抨击理由,使他屡遭策展单位拒*,随后他即因不*丹麦艺术界认同,渐渐被世界所遗忘。然而,自19世纪80年代起举办的巡回展览,又让哈莫修依重新引发了大众的关注。其中的特出之例包括:英国演员麦可·帕林(Michael Palin)收藏了他的画,并赞美其“巧妙融合了爱德华·霍帕(Edward Hopper)与约翰内斯·维米尔(Jan Vermeer)的*妙之处”;奥地利诗人莱纳·马利亚·里尔克(Rainer Maria Rilke)也曾表示:“他的作品拥有深长而缓慢的呼吸。当人们总算读懂他的画作时,便能从画中激发‘艺术的重要与本质为何’的思考。”差点儿因画作模糊不清的氛围而遭遗忘并消失的画家哈莫修依,终于再度*到世人瞩目,重拾应有的声望。 在哈莫修依的《卧室》中,卧室与其被视为*常且私人的休息居所,毋宁说*像密闭、隔*而孤单的空间。盘旋于整幅画中的灰色调与平静的淡彩,即用于呈现内心世界的伤悲;如果静静地窥探这个弥漫沉默气氛的空间,便能体会跃然于画布之上的空虚感*。 卧室里的女人自始至终凝望的,是**能与世界贯通的窗户。不知怎的,我总觉得她真正需要的,或许是与某个人看似微不足道的心有灵犀吧?我再次想起一幅画能带来的慰藉力量……**的我,也在心中描绘着卧室里的她。我深吸一口气,然后吐出。 无论悲喜, 下个清晨总会降临 流转奔波中,皱纹越来越多,心越来越累 近午的早晨,电话铃声响了起来。 “是我……现在可以见个面吗?” “现在不是上班时间吗?” “我刚刚辞职了。” “什么?为什么突然……” “你来我家一下。” 铁定是发生什么事了。我匆忙处理好手边的事务,抵达她家时,只见她独自呆坐在关着灯的漆黑房间里。垂坠的双肩之间弥漫着浓郁的惆怅;若有所思的双眼,没有定向地游移着。她嘲弄着自己的脆弱,只是空洞地笑着,仿似要斩断所有念头地苦涩干笑。 我担心地赶紧询问:“ 到底发生什么事了?”嘴里说着“没事”的她,看起来却很“有事”。 即便是接*过**业界杂志专访,堪称是知名室内设计师的她,也同样背负着生活的重担。曾经深信只要努力工作就终将迎来梦想中的生活,却只有持续的痛苦*复一*袭来;比谁都*用心,事事尽求**,时间却大幅改变了一切——皱纹越来越多,心越来越累。**不变的只有未曾间断的改变,*后甚至浑然不觉变化的存在,只是任凭时间流逝。房内四处散落着她为了治疗失眠与胃食道逆流所服用的安眠药与各式药包。为了见客户,她总是踩着高跟鞋东奔西跑,以致脚上满是伤口,一道道都像是双脚发出的哀号……心疼的我皱紧了眉头。 此刻我总算明白,平常有意无意间抱怨生活辛苦的她,根本不是承*着甜蜜的负荷,或只是无病**。此时什么也做不了的她,看起来无比狼狈,长长地叹了一口气。苦涩而落寞的心情,甚至渗进了我的胸口,感觉好痛…… 被人抓住了肩膀使劲摇晃,漫无目的地熬过**又**后,偶尔也会怜悯起那个闷闷不乐、含辛茹苦的自己。苦撑着随时都像会死于窒息或遭到碾毙的每**,始终发不出任何反抗的声音,却得孤*奋战地面对无力抵挡的人、事、物。 厌倦了“有空一起吃饭”的场面话,那不过是几年都见不到一次面的人所捎来的客套讯息。总是没来由地心生烦躁,涌起反胃的感觉;因为无法理清内心纷乱,终*挂着什么都看不顺眼的表情过活。有时甚至不知道为何而活,遗忘了该怎么度*。然而,*令人*望的是,自己总有一种预感,或者说确信——就算到了明天、后天,也不会比现在*好,全然不会有任何改变。 有些清晨,就跟黑夜一样。有些*子,一点儿也不期待清晨到来。甚至有些时候,恐惧清晨的降临。而那**,她所迎接的清晨,就有如爱德华·霍帕的画。 爱德华·霍帕—— 细腻刻画现代人的疏离与孤寂 美国写实主义画家爱德华·霍帕(1882—1967)格外喜欢描绘清晨的景色。*先让人想起的作品,就是在空无一人的巷弄里,仅有阳光虚无洒落的《星期*清晨》( Early Sunday Morning ),以及《城中清晨》( Morning in a City )里,沐浴后以枯燥、乏味的神情展开**生活的**。《晨阳》( Morning Sun )则描绘一名坐在*上迎接清晨的孤独女子,这不只是霍帕***的作品,也是电影《雪莉——现实的愿景》( Shirley: Visions of Reality )的故事背景,电影海报即是以此画为蓝本而设计的。 1926年完成的《上午十一时》( Eleven A. M. ),则是以淡然的笔触传神呈现现代人眼中死气沉沉的清晨。在这幅画里,有一个坐在蓝沙发上凝视窗外的女人。我们无从得知她究竟在看些什么,只知道女人的眼神正望向画面以外的某处。挂在墙上的相框和古色古香的抽屉柜,给人厚重感觉的桌灯和复古的木椅,红桌上散落着两本随意放置的书,而且从窗外的建筑外观推断,此处应是住宅公寓,而非饭店。 米色外套随手挂在女人右边的椅子上,从稍微烫过的卷发和穿在脚上的黑皮鞋来看,此刻的她应是舍弃了该上班的时间,一屁股坐进了沙发。既然画作取名为已来不及上班的《上午十一时》,想必这些都是正确的推测。是什么让她呆坐在沙发呢? 阳光拉长了影子。光线越是席卷而来,越是扩大内心的紊乱。晨曦悠悠映照,女人却被不可言喻的**孤独所缠绕。在接近真空状态的静谧中沉思,危险得仿似只要轻碰一下,她就会瞬间粉碎一地。即使散落的头发让人看不清她的表情,从那孤单、寂寞的眼神中,也能隐约察觉到她厌烦都市生活的空荡内心。身边没有任何人的空虚感,世界好像只剩自己一 般,女人的模样,凄凉至极。**悲惨的孤寂、内在翻腾的心境,画面停留在完整呈现情绪的刹那。比起渺茫的深夜,*像是黑暗的清晨。 霍帕笔下的清晨景色,描绘着所有现代人都曾经历的孤独。面无表情的脸庞、没有焦点的眼神,画里早已习惯空虚生活的女人,与现实中的你我极其相似。霍帕的安定人生看似毫无曲折,但从他如此细腻地刻画现代人疏离寂寥的内在,似乎也能推敲出他不安定的内心世界。 霍帕曾如此谈论自己的画作:“ 我并不打算描绘社会的面貌,我仅仅是想描绘自己罢了。”不以社会观察者的角度,而是以画中人物的视角来作画,就是如此才让画作*贴近真实,也*能引起众人共鸣的吧。 希望,就是某种层面的等待清晨降临 霍帕的画往往存在着双重性。虽然画中的女人活着,呼吸着,时间却像静止一般;温煦的朝*,透露着冰冷的感*;耀眼的晨曦,却一点儿也不明亮。一如这世界不会永远冰冷或温暖,也不会永远漆黑或光明。虽然身处同样的空间,女人却像是脱离了背景而活,宛如被隔*于世界;以窗户分隔室内与室外,如同内在自我与社会化自我的隔阂。恰如英国作家阿兰·德波顿(Alain de Botton)在《走访动物园》( On Going to the Zoo )一文中所述:“ 爱德华·霍帕的画虽然悲伤,却不会让我们变得悲伤。”霍帕描绘出现代人内心的悲戚,反而能因此带给我们力量与慰藉。 任谁也无法保证明天清晨会发生什么事。又见清晨,清晨总是充满磨难。不要忘记,明天的太阳自会升起,我们能做的只有学会鼓舞自己,每天尽力而为。美国诗人亨利·朗费罗(Henry Longfellow)说过:“希望,其实就是某种层面的等待清晨降临。”无论是阳光灿烂的清晨、朦胧欲晓的清晨、郁郁寡欢的清晨……永远不会有清晨不再来临的*子。无论身在何方,总会迎来清晨;无论是谁,终究要面临清晨。 知道这个事实之后,或许,我们会愿意继续支撑着自己走下去。 ★结合「感性疗愈散文」与「知性绘画赏析」,风格独特、文字动人。 收录41幅名家画作,全彩印刷。无需知识门槛,只要静静凝视、用「心」体会,就可以走进一幅画,感*画的力量,在艺术的世界里,得到心灵的安慰。 ★41篇〈心灵书写×名画故事〉 温柔地抚慰疲惫,伤痛的心,感到困顿疲惫、陷入悲伤孤寂时,快要遗忘幸福的感觉、想找到一份支撑下去的力量时……那些美好的绘画作品开启我们联结自我和感同他人的内在慧眼,敲醒僵化的生活,**我们迈向温柔且美的人生。 ★从这本书开始,重新亲近艺术,与一幅画建立链接。