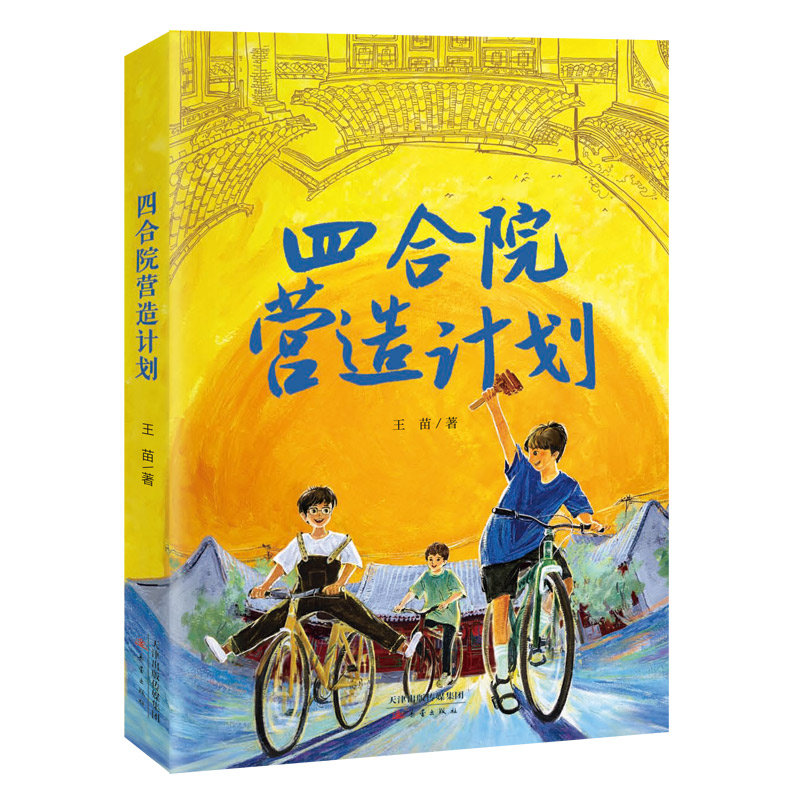

出版社: 新蕾

原售价: 26.00

折扣价: 17.20

折扣购买: 四合院营造计划

ISBN: 9787530775608

王苗,中国作家协会会员,北京大学中文系硕士。在《儿童文学》《少年文艺》《十月少年文学》《中国校园文学》《读友》等发表多篇儿童文学作品,著有长篇儿童小说《落花深处》《雪落北平》《风过河岸》,文化散文集《北京文学地图》等。曾获冰心儿童图书奖、《儿童文学》金近奖、“读友杯”全国短篇儿童文学创作大赛优秀作品奖等奖项。

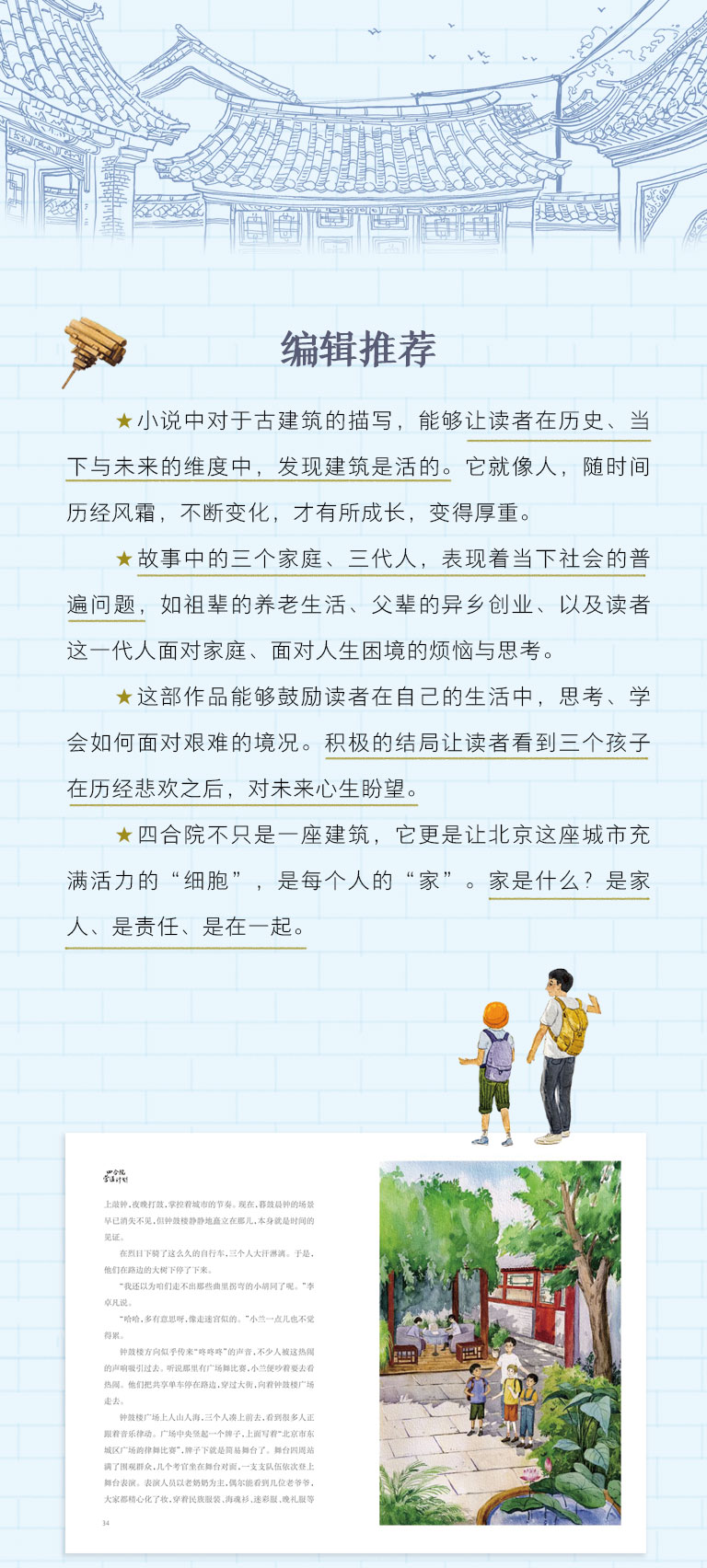

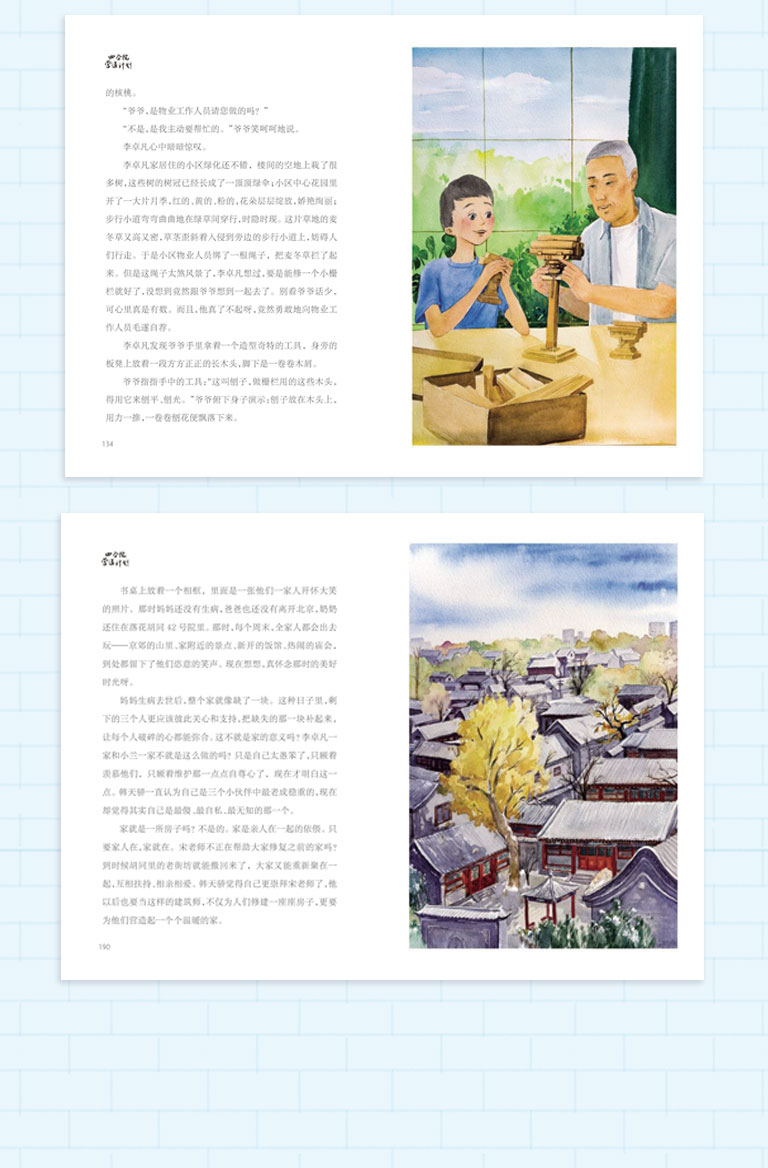

第七章 木 作 中国传统建筑的一个重要特点是多用木头作为材料,北京四合院也是如此。四合院的柱、梁、檩、椽,以及门、窗、家具等都是木制的,而西方传统建筑多是用石头作为建筑材料。 小兰对韩天骄和李卓凡窃窃私语:“在这个问题上,我最有发言权。巴黎圣母院、卢浮宫、凡尔赛宫、圣心大教堂,我都去过,都是用石头做的。巴黎老城区的整体颜色是灰白色的,就是因为老城区很多房子都是用大理石建成的……” 韩天骄用胳膊肘儿撞了小兰一下,让他不要瞎显摆。宋老师分明听到了小兰的话,他不但没生气,还笑着对小兰竖起了大拇指。 建房子都是因地制宜、就地取材。西方传统建筑的起源可以追溯到古希腊和古罗马,在它们所处的地中海一带,石头是非常常见的材料。而中国古代是农业社会,树木比较常见,所以东西方就自然而然形成了不同材料、不同风格的建筑,并千百年沿袭下来。房子不仅是人们的居所,也是精神和文化的体现。深究起来,建筑材料的差异蕴含着东西方文化和哲学思想的不同。石头的坚固、不朽寓意着西方文化传统中对永恒艺术的追求,而木头的温和、柔韧又何尝不是中国人对理想人格的向往? 经过宋老师讲解,孩子们恍然大悟,看似枯燥的知识一下子变得鲜活生动了。小兰又开始对韩天骄和李卓凡显摆:“我的性格就集合了中西方文化的精华,又柔又刚。”韩天骄揶揄他:“得了吧,我看你是又赖又皮。”李卓凡把头低下来,使劲憋住笑。 这一节课,宋老师讲的是四合院的大木作。 四合院建造时,测平定向、夯土筑基后,就要开始叠梁架屋,进行木架构的搭建,又叫大木作。大木作的顺序是:在地基上安置好柱础石,然后在柱础石上放柱子;柱子竖起来后,再在两根柱子间放梁;四合院是抬梁式建筑,在梁上加了短小的金柱,一层层把梁抬高;梁搭好后,每一层上都放檩条,檩条上再放椽子,然后再铺设望板,柱子间再由横向的枋板串联起来。至此,四合院最重要的大木作就完成了。四合院的承重是靠大木作结构实现的,而非砖石垒成的墙面,所以有“墙倒屋不塌”的说法。 过去的匠人们在营造四合院时,对房子的高低宽窄、格局结构,对梁、柱、檩、椽等材料的数量多少、长短粗细、规格大小全都要了然于心。木匠们会提前把木材加工好,在建房子的现场进行组装,就像搭积木一样。 宋老师沉浸其中,自问自答:“那房子的进深、面宽以及柱呀、梁呀、檩呀、椽呀的规格是怎么计算出来的呢?匠人们依据的是宋代的《营造法式》、清代的《工部工程做法》等建筑书,上面标明了古建筑的模数——也就是建造标准。四合院建筑的模数是根据最外侧檐柱的直径而定的。把这个尺寸定下来,其余的构件也就能计算出来了,有公式可以用的,计算起来科学又方便。” 宋老师讲得眉飞色舞、手舞足蹈,孩子们却像在听天书一般迷迷瞪瞪、晕晕乎乎。小兰左胳膊肘撑在桌子上,左手托着腮,他已经闭着眼睛打了好几个哈欠了。韩天骄极力对抗着睡意,让已经开始神游的大脑尽量跟上宋老师的节奏。《营造法式》这个名字真耳熟,总觉得在哪里听过似的。突然他灵光一现,顿时觉得自己像个傻瓜,“营造社”和“营造四合院”莫不都是“营造法式”的“营造”?他小声嘟囔着。宋老师注意到了,笑着点点头。韩天骄一兴奋,睡意就全被驱散了,整个人一下子也精神了。 ★小说中对于古建筑的描写,能够让读者在历史、当下与未来的维度中,发现建筑是活的。它就像人,随时间历经风霜,不断变化,才有所成长,变得厚重。 ★故事中的三个家庭、三代人,表现着当下社会的普遍问题,如祖辈的养老生活、父辈的异乡创业、以及读者这一代人面对家庭、面对人生困境的烦恼与思考。 ★这部作品能够鼓励读者在自己的生活中,思考、学会如何面对艰难的境况。积极的结局让读者看到三个孩子在历经悲欢之后,对未来心生盼望。 ★四合院不只是一座建筑,它更是让北京这座城市充满活力的“细胞”,是每个人的“家”。家是什么?是家人、是责任、是在一起。