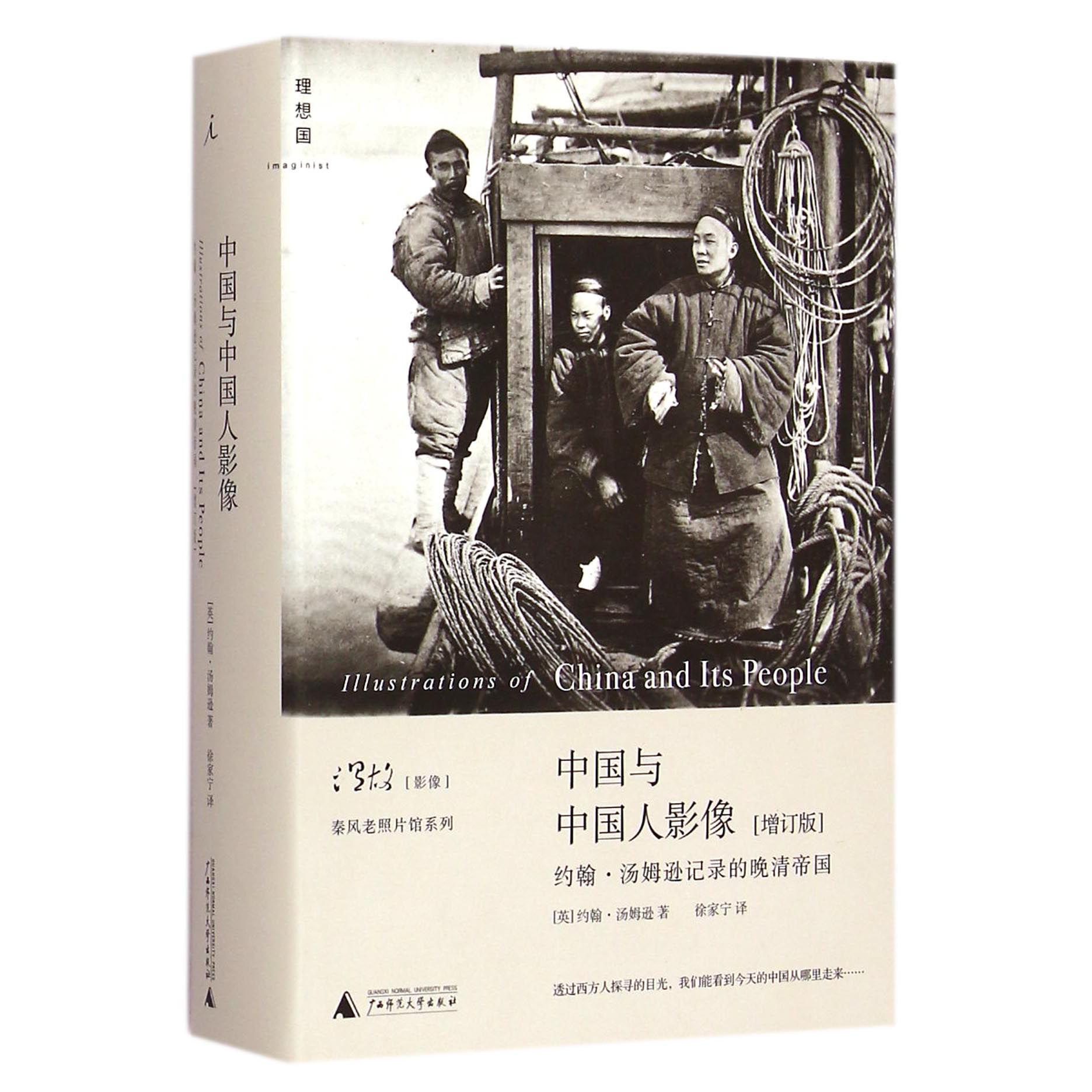

出版社: 广西师大

原售价: 79.00

折扣价: 50.60

折扣购买: 中国与中国人影像(增订版)(精)/秦风老照片馆系列

ISBN: 9787549564880

约翰·汤姆逊(John Thomson,1837—1921),苏格兰摄影家、地理学家、旅行家,纪实摄影领域的先驱,是*早来远东旅行、并用照片记录各地人文风俗和自然景观的摄影师之一。汤姆逊出生于一个烟*商人家庭,1850年代初进入一家生产光学仪器的工厂做学徒,同时通过两年夜校,他学习了一些自然哲学以及初级的数学和化学知识,并掌握了摄影技术。1862年,他成为皇家苏格兰艺术学会的会员。同年追随哥哥威廉到了新加坡,生产经营航海仪器,并开设了一家照相馆,主拍人像。后又去过锡兰(今斯里兰卡)、印度、暹罗(今泰国)、柬埔寨、越南。1866年,他探访了刚被发现不久的吴哥窟,成为**个为吴哥窟拍照的摄影师。回国后,他多次在演讲中使用在暹罗、柬埔寨拍摄的照片,引起极大反响,因此于1866年入选皇家人种学会和皇家地理学会。1867年10月移居香港,开始了他摄影生涯中至关重要的几年,“中国的汤姆逊”得以成名,“汤姆逊的中国”才得以呈现给读者诸君。1881年他被维多利亚女王**为**摄影师。1921年10月7*,汤姆逊突发心脏病去世。 《中国与中国人影像》(Illustrations of China and Its People)是汤姆逊*重要的作品,也为他带来了巨大声誉。其他作品还有《镜头前的中国》(Through China with a Camera)、《福州与闽江》(Foochow and the River Min)、《伦敦的街头生活》(Street Life in London)、《柬埔寨的古迹》(The Antique of Cambodia)等。

缫丝 人们对于我的照相设备迷信的恐惧,致使这张照 片成为我从生丝产区获得的**的一张照片。我原打 算将这一工业分支相关的各种*作完整地拍摄下来, 为此我特意跑了一趟。广东很适合桑树的生长,这种 树被用来养蚕。这项产业为千千万万小农家庭提供了 一种有利可图的副业,他们划出花园的一部分用来种 植桑树。生丝生产中那些细致的*作由家里的女性成 员来主持,她们的职责包括收集蚕卵,小心地照看孵 化的过程——通常在4月间进行,给那些小虫喂食嫩 桑叶以使它能进行它那不可思议的工作,然后,当它 盖好它的丝制房子,勤劳的一生告一段落,它也为欧 洲的织机准备好了蚕茧。在很多方面我们都应该感谢 中国,而养蚕的技术和丝绸的输出也许可以被看做是 中国给予西方**的*重要的两种恩惠。我在这个国 家获得的*有趣的体验之一,就是这种广泛分布的工 业所呈现的朴素面貌,以及那些贫穷的工人们的谦卑 和勤劳,与他们的辛勤劳动*终变成的衣袍的华美和 高昂价格的对比。在拍摄这张照片的村庄,所有的妇 女和足龄的孩童都从事缫丝的工作。他们使用的机器 十分原始,照片上展示的这一台已经是****好用 的了。工人们不愿接*任何*复杂的机器,他们拥有 完善的行会组织以至可以联合起来对抗雇主。中国的 工人们对引入可以增加劳动产出的机器的抗拒与发生 在印度的情况有些相似——因为修建铁路需要搬运大 量的土石,**为劳工们配发了手推车,用以取代他 们传统的小筐。而这些劳工只是将手推车装上一筐土 的分量,然后像顶篮筐一样将它顶在头上。中国的工 人又相当有主见,如果他认为雇主的要求是错误的, 他会积极主动地进行矫正。一个在香港的英国商人给 我举了这样一个例子,正好能说明中国工人的这两种 特质:我的这个朋友长期为佛山的一个铜匠供应某个 特定厚度的黄铜片——佛山相当于中国南方的伯明翰 。某次这个铜匠订了一批稍微薄一些的铜片——他说 这样的应该既好用又省工,然而当匠人们接到这批货 的时候,反而决定拒不开工了,因为这些铜片取代了 他们原来耗费在打制上的时间和劳力,同时又给了订 货人一个杀价的机会。于是汶批铜片被退回来了。 澳门 澳门在过去是广东香山外海的一个小岛,与大陆 有一个沙洲相连。中国人很不喜欢这种状况,于是在 1573年,在解决了几次涉及葡萄牙人的争端之后,他 们在沙洲上修建了一道关闸,打算将这些外国人隔离 于中国本土之外。中国人关于早期在澳门的葡萄牙人 以及这个殖民地如何建立的记述,与葡萄牙作者的说 法大相径庭。按照后者的说法,在16世纪初,葡萄牙 人试图在宁波和汕头附近建立两个商馆,这个计划没 能成功。到1552年,他们得到中国**的许可在澳门 修建一个存放货物的仓库,这应该就是这座城市*初 的萌芽。“*早着手的建设包括一系列防御工事和一 个教堂。直到居留区建立起来后很长时间,中国** 都没有要求租金——实际上,直到1582年。”“大约 在1580年,教皇格利高里三世(Gregory Ⅲ)在澳门成 立了一个教区,自那时起总共有十三位主教被派驻到 这个港口。”在中英战争尘埃落定和我们在香港的殖 民地建立起来之前的那段时间,澳门经历了它*繁荣 的时期。 正是在那段时期修建了那些*有代表性的建筑, 于是这里逐渐呈现出现在看到的这番面貌。海湾前主 要的宅邸,沿着海湾修建的被称作南湾街(Praya Grande)的宽阔的马车道,都显示在这幅插图里。这 张照片拍摄于南湾街南端主教湾旁边的山上。内港位 于半岛的西北边,那是这座城市*古老的一部分。一 些狭窄肮脏的小巷将南湾街与城市上半部的主要街道 连接起来,那里的房子有着古老而有趣的外观,它们 都很破烂,却被主人刷上各种鲜艳的颜色,色彩搭配 得协调与否好像**不予考虑,在一个欧洲人看来这 就像一个老女人那皱巴巴的脸上鲜亮夺目的腮红一样 让人不舒服。在这些曾经繁忙的街道上已经很难看到 贸易的迹象——非但如此,这里甚至没有多少生气了 ——除了中午的时候黄色面孔的礼拜者拥向教堂,或 是夜晚漫步于南湾街,听见花园里有音乐声传来。来 自各方面的影响——社会、风俗、气候——以及种族 的融合残酷地改变了那些早期葡萄牙人的后裔,与新 近从祖国来到这里的同胞们相比,他们身形*矮小, 肤色*黝黑,甚至比土生土长的中国人还要黑。当然 这是一些个例,但是在这里确实很难找到一张基本上 还看得过去的面孔。不过关于这一点,我们必须明白 的是,这只是存在于那些生活在社会底层的人以及他 们中间的混血后裔身上。 同样的结果也见于那些生活在马六甲的葡萄牙人 ,在那里你很难找到哪怕是*细微的西方血统的痕迹 ,但是从一些欧洲风格的物品上还是能找到一点蛛丝 马迹——比如说一顶海狸皮的帽子——父亲传给儿子 ,一代一代地传下来,到**依然是那种介于本土与 外国风格之问的可笑的混合装扮的一个必要元素。澳 门为香港的居民提供了一个舒适的避暑地。每天都有 轮船往来于两个港口之间,全程大约需要四个小时。 南湾街有一家很好的旅馆,在它的阳台上你可以呼吸 到清新的海风,观赏海湾的美景,看成队的渔船静静 地泊在港内,或是扬帆穿梭于各个小岛之间。每周三 次旅行者可以搭乘轮船前往广州,拜访那座古老却又 遍地新奇的城市。澳门的城里城外有很多风景如画的 小径,静谧的沙滩静候着那些想要来个舒适的海水浴 的游人。在一座私人宅邸的花园里,立着贾梅士洞, 据说他在这里完成了《萄国魂》又名《贾梅士史诗》 的*重要的篇章。贾梅士的一生是一次神奇的冒险, 不管是在他来到澳门之前还是之后。“作为一名战士 ,摩洛哥帝国、阿特拉斯山的山脚、红海、波斯湾, 都留下了他征战的足迹。他两次绕过好望角,出于对 自然的热爱,他花了十六年时间观察印度和中国的海 洋。1556年他被放逐到澳门,原因是他在他的一些作 品中反对**。”——这种用来对付诗人和天才人物 的*率的处理方式也见于其他**,即使到**也仍 然有所耳闻。从1848年起澳门因苦力贸易而臭名昭著 。那些不幸的人被运到古巴、秘鲁以及其他一些南美 港口,他们中的许多人都是被人从广东或者附近的岛 屿上绑架来的。他们先是被禁闭在澳门的“猪仔馆” 里,然后被塞进拥挤不堪的运输船——惨无人道的对 待导致频繁的反抗和屠杀;疾病和死亡也如幽灵般一 路相随,然而对那些可怜的人们来说,这也许反而是 一种解脱。下面这段引述可以证明前面的说法并不夸 张:“1865年10月,‘海洋女神号驶离澳门开往卡亚 俄。到达塔希提岛的时候,船上装载的五百五十人只 剩下一百六十二人了。” 现在澳门的苦力贸易已经被严格地监管起来了, 这主要得益于现任总督对这一急需改善的状况所做的 积极开明的努力。P158-166