出版社: 北京大学

原售价: 65.00

折扣价: 44.20

折扣购买: 商学院的人文课(精)

ISBN: 9787301335383

海闻 ---------------------------- 海闻,美国加利福尼亚大学(戴维斯)经济学博士,北京大学校务委员会副主任,北京大学汇丰商学院院长、北京大学经济学教授。

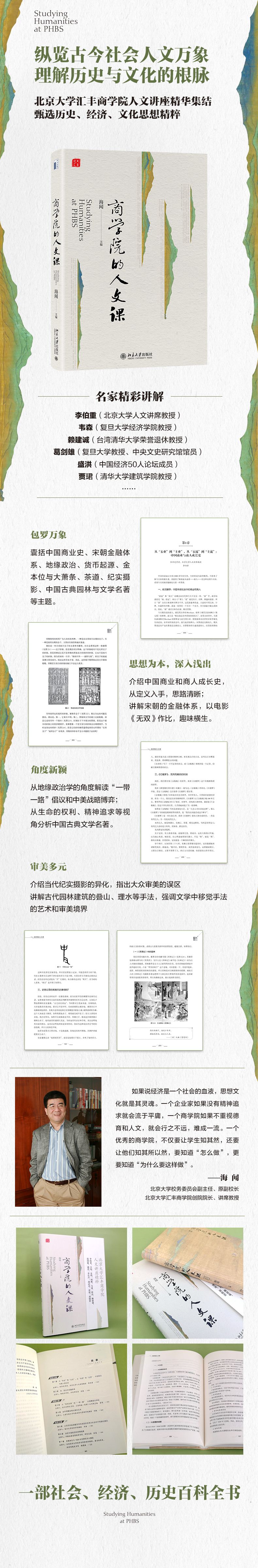

咬文嚼字:中国传统社会中的商业和商人 经济史学者、北京大学人文讲席教授 李伯重 “商业”和“商人”的概念在古代和今天不完全一样。“商”字,最早的意思是“商,度也”,来自《广雅》,“度”就是估计、计算、测量的意思。所以“商”自古以来就和计算分不开,这是商业和农业、工业的不同之处。计算、估量要有对象,商业一定要有一个买方一个卖方,双方商量才能达成协议,因此,“商”最后引申为经商、贩卖货物。 今天我们说的商人,就是英文中的Merchant。依照《现代汉语词典》(第七版)的解释,商人是“贩卖商品从中获取利润的人”。在英文世界中,几部最权威的词典对Merchant的解释也与此大同小异。但根据著名经济史学家李埏先生的总结,在中国传统社会中,商人包括四种人:从事商品交换的人、既从事商品生产也从事商品交换的人、从事服务性行业致富的人、经营高利贷的“子钱家”(高利贷者)。这四种人在古代都被称为商人,这与商人今天的定义差别较大。 中国古代对商人的认识,大概分为两类:一类是行商;另一类是坐贾。行商,通常是大商人,是带着货物到外地卖的人。行商因为要把一批货物从一个地方运送到另一个地方,所以通常规模较大。而坐贾是做小买卖的。 再来看商业,今天众所周知的商业,在古代并不叫商业。司马迁在《史记·货殖列传》中提到“货殖”。其中,“货”是指商品,“殖”是指增殖,即买卖商品一定要赚钱。“货殖”这个词今天不太常用,《现代汉语词典》(第七版)将其解释为“古代指经商营利”。 故待农而食之,虞而出之,工而成之,商而通之。此宁有政教发征期会哉?人各任其能,竭其力以得所欲。故物,贱之征贵,贵之征贱,各劝其业,乐其事,若水之趋下,日夜无休时,不召而自来,不求而民出之。岂非道之所符,而自然之验邪? ——[西汉]司马迁《史记·货殖列传》 司马迁的《货殖列传》非常了不起。按照儒家思想,商业是“末业”,商人是地位低下的“末民”。但《货殖列传》却不仅为商人立传,还歌颂商人和商业。 此外,不仅商人的定义古今不同,而且中国古代的商人和欧洲古代的商人也有很大不同。在欧洲,16世纪以前,商人不是普通人,而是一种具有特殊身份的人。在欧洲中世纪社会里,商人属于非常低贱的阶层,因为按照基督教精神,教徒不能从其他教徒身上牟利。所以通常只有犹太人或者其他异教徒会从商。而在中国历史上的大部分时间里,商人是普通人,是“编户齐民”。而司马迁说他们是“布衣匹夫之人,不害于政,不妨百姓,取与以时,而息财富,智者有采焉”(《史记·货值列传》)。 1. 北京大学汇丰商学院人文讲座精华集结,文字精炼流畅,内容包罗万象。 2. 李伯重、韦森、赖建诚、葛剑雄、盛洪……一众名家倾情讲解,甄选历史、经济、文化思想精华。 3. 内容包罗万象,囊括中国商业史、宋朝金融体系、地缘政治、货币起源、金本位与大萧条、茶道看日本、纪实摄影、中国古典文学名著等。 4. 思想为本。当今时代呈现出知识碎片化和“快餐式”的趋势,本书旨在为读者提供思想碰撞的平台,倡导深度思考,引导读者看到现象背后涌动的思想潮流。 5. 深入浅出。本书介绍中国商业和商人成长史,开篇先定义了“商”字,一路娓娓道来,思路清晰易懂;讲解宋朝的金融体系,用电影《无双》做比较,使读者轻松愉快,心领神会。 6. 角度新颖。本书从地缘政治学的角度解读了“一带一路”倡议和中美战略博弈;从生命的权利、精神追求等角度解读了《水浒传》《金瓶梅》等中国古典文学名著,令人耳目一新。 7..审美多元。本书通过介绍当代纪实摄影的异化,指出大众审美的误区;通过讲解古代园林建筑的叠山、理水等手法,强调文学中移觉手法的艺术和审美境界;通过介绍茶道对日本审美的影响,指出中国美讲究对称、和谐,而日本则追求残缺美,形成其独特的审美——侘。