出版社: 江苏文艺

原售价: 45.00

折扣价: 29.70

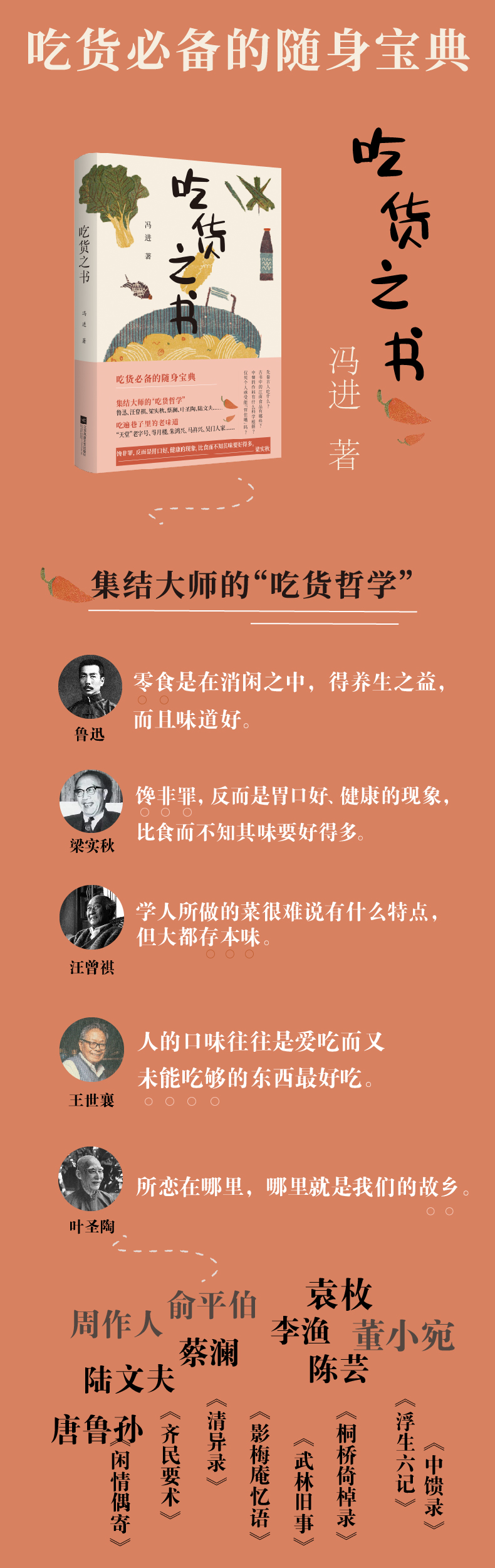

折扣购买: 吃货之书

ISBN: 9787559449764

冯进—— 美国格林奈尔学院中国与日本学系教授,系主任,比较文学教授。密歇根大学哲学博士。主要研究领域为中国近现代文化、比较文学、女性研究等。目前研究聚焦于中国当代流行文化、饮食文化等领域。

江南食事 家乡的馄饨 我在美国教授中国文化,本人又是美食爱好者,中华民族博大精深的饮食文化自然不可不谈。课余教学生做中国菜,我总要一再说明馄饨和饺子的区别。虽说在英文中它们一概被翻译成“dumpling”,但两者中国的流行地域有南北之别,外皮和成品也存在形状上的差异。 那年冬天我回家探亲时,父亲的朋友送了一大捆荠菜,母亲张罗着包了一次荠菜馄饨。荠菜是一种野菜,英文叫“羊倌的钱包”(shepherd’s purse),在吾乡是春日饭桌上的佳肴,凉拌、清炒两相宜。余生也晚,从小又在都市长大,未曾领略春天出游,在野地里踏青、折柳、赏花、放风筝、“挑野菜”的盛事。不过,这次的荠菜却是父亲的朋友近日去阳山(著名的水蜜桃产地)游玩,亲手挖的(乡谈中叫“挑荠菜”)。冬日吃荠菜,不管味道如何,先就让人有了品味春色的情趣。 母亲做馄饨,先将这些野生荠菜洗净、择好,又细细剁碎,然后拌上炒鸡蛋、猪肉糜和干虾仁(“开洋”),加上料酒、葱花、姜末、盐、糖,做成馅料。前一阵父亲因为验血发现嘌呤过高,怕得痛风,平日忌食豆腐、鸡汤、海鲜、菠菜,好久没吃虾了。最近他验血结果正常,这次吃开洋馄饨也算开禁。馄饨皮薄肉鲜,荠菜清香水嫩,滋味着实不坏。 我们江南的馄饨有“大馄饨”“小馄饨”之分。后者用极薄的馄饨皮包上少少一点肉馅做成,煮熟后只见汤碗里飘飘然的“纱裙”中一点粉红,所以又叫“绉纱馄饨”或者“泡泡馄饨”。吃小馄饨的主旨其实更多在于品尝加了紫菜、虾皮、蛋皮丝或者豆干丝的馄饨汤,而不是馄饨本身。我们这次吃的荠菜馄饨则是“大馄饨”,真材实料,馅足汤清,模样也讨喜,一个个状似元宝,吃汤馄饨、拌馄饨、或者煮熟了蘸醋,都别有一番风味。 馄饨是中国汉族的传统食品,源于中国北方。西汉扬雄所作《方言》中提到“饼谓之饨”,可见馄饨最初是饼的一种,夹内馅,经蒸煮后食用;若以汤水煮熟,则称“汤饼”。据说古代中国人认为这是一种密封的包子,没有七窍,所以称为“混沌”,依据中文造字的规则,后来加了“食”旁,称为“馄饨”。那时候,馄饨与水饺并无区别。至唐朝起,正式区分了馄饨与水饺的称呼。 关于馄饨的缘起还有不少传说。一说是汉朝老百姓痛恨匈奴部落中的浑氏和屯氏两个首领,于是用肉馅包成角儿,呼作“馄饨”,在冬至日煮食。也有人说,馄饨是西施在吴国做“无间道”时发明的点心,意在引诱吴王夫差骄奢淫逸,好为越国报仇雪耻。另有一种说法是道教认为,元始天尊象征混沌未分,《燕京岁时记》云:“馄饨之形有如鸡卵,颇似天地混沌之象,故于冬至日食之。”南宋时,冬至食馄饨祭祖的风俗也开始盛行。 我国北方至今还流行“冬至馄饨夏至面”的说法。不过,虽然上海人冬至也扫墓祭祖,吾乡却是冬至吃汤圆(元宵),夏至吃馄饨。馄饨发展至今,名目更为繁多,除了江浙等大多数地方称“馄饨”以外,广东称“云吞”,湖北称“包面”,江西称“清汤”,四川称“抄手”,新疆称“曲曲”等。 叶圣陶在回忆老家苏州的藕和莼菜的文章中曾经说过:“所恋在哪里,哪里就是我们的故乡。”像我现在,一心牵记荠菜“嫩绿的颜色与丰富的诗意”,回味大馄饨“清淡甘美的滋味”,也就深觉亲情可贵,故乡美好。 ? 特别收录老字号店铺探店实录,带你打卡网红餐厅。 ? 旅居海外十数年,遍尝西方美食,与你共享饮食盛宴。 ? 细数记忆里的好味道,回忆童年好吃食,和你共赴一场浪漫的怀旧之旅。