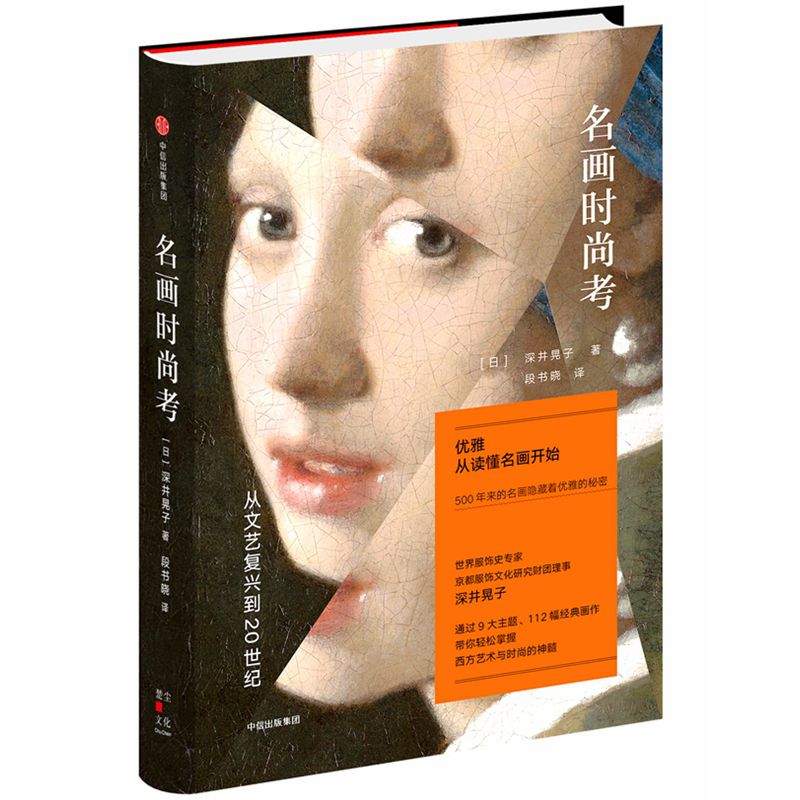

出版社: 中信

原售价: 88.00

折扣价: 56.40

折扣购买: 名画时尚考(从文艺复兴到20世纪)(精)

ISBN: 9787508683539

[*]深井晃子 1943年生于*本冈山县。策展人、时尚专家、世界服饰史专家、京都服饰文化研究财团理事兼研究财团主管、静冈文化艺术大学教授。主要作品有《时尚中的*本风》《时尚的世纪》《你不可不知道的101个时尚品牌》《名画与时装》《世界服饰史》等。

《蒙娜丽莎》的裙子 这一章,就从《蒙娜丽莎》(Mona Lisa)开始吧。 这个世界上,每年有600 万人前往位于巴黎的卢浮宫,其中大多数都是在那里观看了《蒙娜丽莎》才尽兴而归的。这样的观看远不能称作“鉴赏”,因为不过就是越过聚集的参观者的头顶,匆匆有内容或无内容地一瞥。 毋庸置疑,这是一幅出色且美丽的肖像。如果知道自己的作品在21 世纪的**能够拥有如此巨大的“**名声”,不知这幅画的作者列奥纳多?达?芬奇将作何感想。 达?芬奇在意大利的芬奇(Vinci)出生,在法国的昂布瓦斯(Amboise)近郊辞世。其作为画家的才能自不必说,在物理学、数学、天文学等诸多领域他也充分发挥了自己的天才。 时值1503—1505 年,佛罗伦萨即将迎来文艺复兴的鼎盛期,《蒙娜丽莎》就在此时此地被绘制了出来。以特定的人物为模特的肖像画在当时是备*喜爱的绘画类型,这幅描绘女性的画,也属于这类肖像画。然而,这幅俘获众人的名作中的那位含着谜之微笑的美人的名字,却一直不为人所知。美丽的她投来的眼神与微笑蛊惑着后人—人们竭力探寻着她的身份,但这至今仍是未解之谜。 她究竟是否在微笑呢?如果在微笑的话,微笑的理由又是什么呢?从很久以前开始,这幅画就摆布、愚弄着观众。**天才达?芬奇在这幅画中布下的迷局,后世的人们根本无法轻易地解开。 在很多至今为止已被充分研究和议论的问题中,从女模特的服装入手来进行解读的线索很少,这一事实本身也令人感到不可思议。希望大家不要觉得为时已晚,我正是想将女模特的服装作为问题展开思考。 在大多数情况下,服装都清晰地展示了其所属的时代与社会。然而在这幅画中,这一类的线索比较少。画中女性穿着朴素的深色服装,因为这种颜色通常也被当作丧服的颜色,所以人们也推测她可能是位**。然而我们却并不能简单地接*这一看法,因为达?芬奇一直在有意图地并尽可能地“禁锢”着流行的服饰。 说“禁锢”,其实是有原因的。达?芬奇留下了大量的手稿,其中就有像《达?芬奇论绘画》这样的绘画论,记述了其有关服饰的看法。我所说的“禁锢流行”,正是从这里出发的。针对人物画的服装,达?芬奇曾说过:“必须尽可能地避开那个时代的(流行)服饰。”(《达?芬奇手记》) 文艺复兴时期的时尚 达?芬奇所处的时代,即15 世纪后半叶至16 世纪。在正处于文艺复兴时期的意大利,服装设计相当奢华,种种新奇甚至可以被称为离奇的设计风格风靡一时。在服装的装饰方面,继锯齿状的镶边流行之后,一种被称作斯拉修(slash)的装饰红极一时。所谓斯拉修,即在服装上拉开切口制造出的裂口装饰,就其激进性而言,现代年轻人的破洞牛仔裤无论如何也难以与之匹敌。 又如,当时的女性为了让自己的额头看上去显得高,不仅将眉毛和发际处的头发剃掉,甚至还在头上戴了奇特的饰物。[ 斯凯贾(Lo Scheggia,1406—1486),《阿迪马里家的收纳箱》(Cassone Adimari)] 虽然人的身体本身对于服饰具有一定的约束性,但文艺复兴时期的服饰还是追求奔放的造型性,这与达?芬奇理性高于感性的观念不相容,并使他感到焦躁不安。 达?芬奇也有一些作品准确地描绘和记录了当时的流行服装, 如《抱银鼠的女子》(La Dama con l’ermellino)、《额饰女郎(美丽的菲罗妮尔)》(Belle Ferronnière)等。与这些作品相比,《蒙娜丽莎》的服装要“素净”得多。正如前文中已经提到的,人们甚至因此推测她可能是位**。因为尽管裙子或许是缎子的,但暗绿色也往往被认为是丧服的颜色。 尽管勾勒出优美曲线的衣领线条令人印象深刻,但除了将衣褶固定起来的纤细刺绣外,深色的裙子上再找不到其他任何具有装饰性的饰物。她的头上戴着薄纱(头戴薄纱是已婚女性的标志),肩上披着轻盈的披肩。在奢华成风的当时,这实在是相当“素净”的了。 此外,《蒙娜丽莎》画中的女子没有佩戴任何饰品这件事,也成了后人将其推定为**的理由。因为就那个时代的着装而言,佩戴首饰是很常见的。无论男女,尤其是在绘制肖像画这样的场合,一般都会特意佩戴珍贵的首饰以示炫耀。 正如其传承至今的盛名一样,意大利的首饰加工技术在当时已经获得了很高的评价。有关这一点,只要看看当时的绘画,马上就能明白—这些画可谓首饰设计的宝库。由于首饰具有作为财产的价值,因此也被人们当作社会地位的证明而加以佩戴。不仅如此,人们还相信宝石中蕴藏着各种各样神奇的效能,比如有助于健康,能带来永远的爱情和幸运等,这也是 人们对首饰趋之若鹜的原因。 然而,达?芬奇却连一件首饰都没有给画中女子佩戴。是因为这是丧服的装束吗?可是,画中的她明明正在微笑着呢。穿着丧服的女性在微笑。关于这一矛盾,也有人给出了如下解释,即在作画的过程中,为了让沉浸在丧子之痛中的模特露出恬静的微笑,达?芬奇专门叫来了乐师和小丑,但我对此总不能理解。 达?芬奇想要描绘的东西 在前文所提及的《达?芬奇手记》中,有这样一段话: 你不知道吗?所谓人之美,*吸引观众的是美丽的面容,而非繁复的装饰。我就这么跟你说吧,你可以尝**金子或其他金灿灿的边饰来装点你的人物。但你难道看不出耀眼的青春之美却因过于繁复的装饰而失去了本来的光芒吗?你没有见过比盛装打扮的女性*加美丽的身着贫衣粗服的山村姑娘吗? 也就是说,达?芬奇故意以素净的服装描绘了《蒙娜丽莎》,并让画中的女性取下了所有的首饰。为了确保观者的注意力不从人物本身移开,《蒙娜丽莎》慎重地选择了尽可能不显眼的服装。没有首饰的暗色服装融进了不显眼的模糊背景,画中女子的美丽容颜却将观者的目光吸引于一处。这样一来,她的容颜就毫无疑问地被突显出来。 此外,这幅画中的模特坐在一个类似于阳台的地方。据画家所言,在这里,室内光与室外光相互交错所形成的**柔和的光线使画中女性看上去*加美丽动人。(《达?芬奇手记》)很久很久之后,有人用摄影的方法达到了同样的效果,他就是19世纪的摄影家纳达尔(Nadar),他留下了令人印象深刻的肖像摄影作品。 通过绘制《蒙娜丽莎》,达?芬奇*想向我们传达的,是浅笑着诉说的精神的神秘性。他**了瞬息万变的服饰流行,追求永恒的女性之美,通过这位美丽的女性,将观者引向了人类的精神性领域。他**了对他来说小菜一碟的对模特特征的再现,在肖像画中实现了对艺术永恒性的升华。这些在《蒙娜丽莎》一画中都得到了**的实现。《蒙娜丽莎》画中的服装必须是黑色的。 在文艺复兴时期,肖像画不仅仅是对个人物理层面容貌的忠实记录,*是要通过模特来表现一种“理想的性格”。然而,列奥纳多并不满足于此,他要追求的是“**的艺术”。因此,他在《蒙娜丽莎》中所描绘的,就是人类的精神性这一*加抽象的形象。本章意图讨论的,是有关肖像画与时尚的问题。然而尽管如此,我却是从《蒙娜丽莎》这一可谓**了肖像画的肖像画开始入手的,这是因为这幅作品可以为我们接下来将要提出的问题打开思路,例如画中模特所穿的服装及其含义、画家的态度等。 所谓肖像画,究竟为何物?其与时尚的关系又如何? 以下,我们就围绕这些问题展开讨论。 珍珠耳环 维米尔绘制《蓝色头巾的少女》(Girl with a Pearl Earring)时,从西班牙独立出来的荷兰正享*着经济的繁荣,而支撑这一繁荣的正是富裕的市民阶层。由于这一新兴阶层的抬头,荷兰的市**会比其他西欧***早地发达起来。富裕的市民阶层争相购买在其他**只属于王公贵族的画作,而他们的趣味也在美术作品中反映了出来。 对于身处新教**且注重现实生活感觉的他们来说,比起壮丽的历史画和**画,风景画、静物画以及描绘*常生活的风俗画无疑*惹人喜爱。在荷兰,这种类型的绘画比其他***早地流行了起来。 扬? 维米尔正活跃于这一时期的荷兰, 他在代尔夫特(Delft)一边经营画商生意一边画画。他截取当时市民阶层的*常生活片段,并将其升华为独特的画面,而他留存于世的作品,现在全世界也不过三十来幅。尽管他的作品数量稀少,但他的画展一直都是*具人气的展览之一。 其中,大都会艺术博物馆于2001 年举办的“维米尔与代尔夫特画派”(Vermeer and the Delft School)展览,将目光转向了画中的“物”,这一新颖的切入点给我留下了很深的印象。乐器、挂毯、罗盘、地球仪、家具等在维米尔画中出现的“物”,都展现了荷兰当时的繁荣景象,及其世界贸易中心的地位。因为提及了这些,大都会艺术博物馆还将同时代的物品与绘画作品一同展出,这些物品也使得维米尔的画作*加趣味横生。 不过,遗憾的是,或许是由于当时没有找到现存于世的有关17 世纪服饰的恰当例证,该展览并没有提及服饰。然而我后来却亲眼看到了与展出的那幅《绘画的寓言》中画家身上那件黑衣服一模一样的上衣,以及画中少女们所穿的黄裙子的实物。 有关于此,我们在第二章中已经有所涉及。在这里,我们主要从当时荷兰的服饰流行这一视点讨论一下《蓝色头巾的少女》这幅画。这幅画中的模特究竟是谁至今仍无定论,或许也正因为如此,这幅描绘出了永恒的优美、少女的温柔等理想概念的画作,就像同样塑造出了永恒女性肖像的《蒙娜丽莎》一样,备*世界各国人民的喜爱。 这幅画还有另一个为人熟知的别名—《戴珍珠耳环的少女》,少女的蓝色头巾和珍珠都是从遥远的异国通过贸易运来的稀有珍品。在维米尔的其他作品中,珍珠耳环也频繁登场,如《写信的女士》(A Lady Writing a Letter)。 自古埃及、古罗马时代起,珍珠就被用来装点发型与服装,或者是被做成项链、耳环、戒指等饰品,在不同的文明中都持续*到喜爱。能够迅速联想到的有拉维纳镶嵌画中的狄奥多拉皇后(Theodora)、建立起大英帝国的伊丽莎白一世,她们将不计其数的珍珠缝在衣服上,戴在头发上,并作为项链和耳饰点缀在身上。 珍珠曾经只能从天然贝壳中采集,所以**稀少和珍贵,知道这一点就会明白在过去佩戴珍珠是多么**。在接下来的每个时代里,珍珠柔润的光泽都俘获了无数的男女,而画家们也都为了将珍珠独特的反射光定格在画面上而各显其能。 人们将天然珍珠从东南亚、红海等地带到了欧洲。人工养殖珍珠的技术直到20 世纪初才确立下来。正如开创了珍珠养殖技术的御木本幸吉所说的“我会让全世界女性的脖子上都装点着珍珠”那样,在珍珠已经变得很亲民的**,我们已经很难想象其曾经的稀有和昂贵,而这未尝不是一件幸事。 在王公贵族以外的女性中掀起的“珍珠热”,发生在通过海外贸易积蓄了大量财富的17 世纪的荷兰。维米尔用其充满魅力的画笔描绘出了珍珠温润的光泽。看到如此大颗的珍珠,我的脑海中突然跳出了一个与艺术无关的庸俗疑问—这些珍珠真的有这么大吗? 毕竟是天然珍珠,不太可能总有这么大颗的。所以我的结论是,考虑到当时的“珍珠热”,就连维米尔也把珍珠稍稍画大了一些。这或许会遭到来自美术史家的责难,但对于绘画,尤其是以特定时代的*常生活为主题的绘画,除了研究其高尚的图像学意义外,也不能忽视其中若隐若现的现实世界里的人情味。 1.三宅一生、山本耀司、川久保玲等人“未来美学:*本时尚三十年”展览策展人、世界服饰史专家深井晃子倾力写就,一部集服装史、艺术史、美学史研究的**著作。 2.9大主题、112幅经典画作、65位绘画大师,带你看尽500年来的时尚潮流之变。 3.一部隐没于西方绘画中的趣味时尚史,让你读懂名画,*懂得优雅。 4.服饰文化才是西方艺术与时尚的精髓所在!达?芬奇、维米尔、莫奈、雷诺阿等绘画大师大多的心血都花在这上面了。