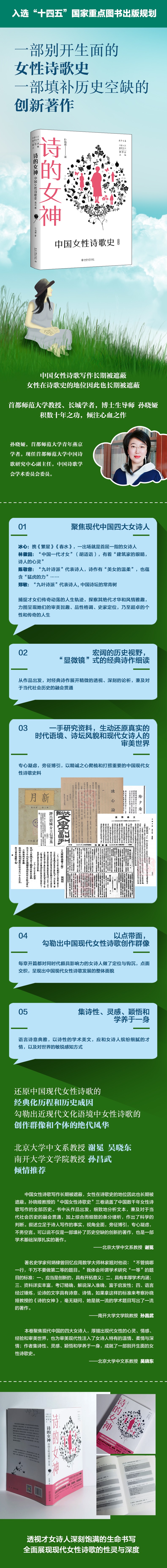

出版社: 北京大学

原售价: 89.00

折扣价: 57.00

折扣购买: 诗的女神:中国女性诗歌史(现代卷)

ISBN: 9787301348772

孙晓娅 ---------------------------- 孙晓娅,女,文学博士,教授,博士生导师,长城学者,首都师范大学青年燕京学者。现任教育部重点研究基地首都师范大学中国诗歌研究中心副主任。出版学术专著五部,曾在《新华文摘》《文艺研究》《中国现代文学研究丛刊》《人民日报》等刊物上发表学术论文百余篇。主持教育部重点研究基地重大项目、国家社科基金一般项目(鉴定等级为“优秀”)和教育部哲学社会科学研究后期资助项目多项。 黄怒波 ---------------------------- 黄怒波,笔名骆英,北京大学文学博士。北京大学中国诗歌研究院常务副院长,曾任中国诗歌学会会长,中国作家协会会员。丹曾文化总策划。出版诗集、散文集13部,并被翻译成9种语言出版。

导论:中国女性诗歌的流变及经典化历程 中国诗歌的传统源远流长,“文变染乎世情,兴废系乎时序”,其艺术体式和审美内蕴经历了漫长的历史演变。诗歌作为民族心灵和个体情志的艺术表现形式,承载着绵延久远的中华文明,记录了历史文化的变迁,成为凝聚中华民族精神的重要力量,是中国文学史中最具生命力和代表性的文学形态。在中国诗歌史上,无论是以“抒情言志”为传统的中国古代诗歌,还是现代主义诗潮导向的新诗,男性文人士大夫或现代知识分子都是主要的诗歌创作主体,而作为镜像共生的女诗人和女性诗歌一度被湮没在诗歌历史长河之中。 一直以来,女性诗歌的概念边界都比较模糊,广义地讲, 女性诗歌即女诗人的诗,狭义而言,女诗人写作中表现的“性别经验”和诗歌的“性别”特质,才是“女性诗歌”的基本条件。数千年来,中国女性诗歌经历了上古时代的高地、中古时代的低谷,经过近古的明清直至现代与当代,走过跌宕曲折的创作历程,直至当下,女性诗歌创作日渐繁盛,呈现出纷呈迥异的发展状态。 …… 创作转型与主体确立:现代女性诗歌话语的建构与衍生 新的文学体制和新的文学精神,伴随“五四”新文化运动的思想启蒙与文化改革登上历史的舞台,“女性”一词也出现在公众视野中——“女性文学”和“女性”两个概念最初都出现于“五四”新文化运动中。在此之前,指称女人的词语,都是对应着具体的处在家庭人伦关系中的女人。“女性”一词的生成,标志着女性以独立的人的身份在社会上出现。在古代女性诗歌发展史上,女性诗歌固然有独立的发展规律与轨迹,但多是作为文人士大夫文学的附属品而存在,多被定格为对中国古代文化传统的镜像反映。 与古代女性诗歌及晚清民初女性文学创作不同的是,“五四”时期,不仅女作家群的崛起富有历史意义,而且从文学内部机制看,中国女性文学由萌生、发展到形成独立的品格,自产生之日起就孕育着现代品质。她们不甘屈服于男权统治,呼唤“女人的权力”,陈衡哲、冰心、陈学昭、石评梅、陆晶清、苏雪林、白薇等一大批女诗人浮出历史的地表。无论在创作还是编辑方面,“五四”时期的新女性都做出了非凡的努力:20 世纪20 年代女性诗人出版了4 部诗集——冰心的《繁星》(上海商务印书馆,1923),《春水》(北京大学新潮社,1923);CF 女士的《浪花》(北京大学新潮社,1923);吕沄沁的《漫云》(北京海音社,1926)。“五四”新女性向时代发表她们独立的宣言,恰如石评梅在《妇女周刊》的发刊词中所写:“大胆在荆棘黑暗的途中燃着这星星火焰,去觅东方的白采、黎明的曙辉。抚着抖颤的心,虔诚向这小小的论坛宣誓:‘弱小的火把,燎燃着世界的荆丛;它是猛烈而光明!细微的呼声,振颤着人类的银铃,它是悠远而警深!’”亦如陈衡哲在《运河与扬子江》一诗中的与世告白:“生命的奋斗是彻底的,奋斗来的生命是美丽的!”创造自己的生命,成为自己命运的主人,是“五四”时期女性主体意识觉醒的鲜明标志。相较此前,“五四”女诗人不仅体现出迥异于古代女诗人的新视野和新精神,而且从语言范式上和艺术审美品格等方面也完成了转型,只不过这一过程充满了挑战和矛盾。 作为第一批留学海外的女大学生作家的代表,新文学最早的女性拓荒者陈衡哲? 说过,她们那代人,本想着将命运掌握在手中,却又害怕背离传统。这种矛盾是“五四”时期大多数女诗人自身经历与精神体验的写照——她们一方面浸染于“五四”新的时代思潮,即“人的觉醒”,个性独立解放,另一方面在女性深层意识里又受到传统意识、家庭和亲情等对她们精神与命运的箍制羁绊。体现在诗歌创作中,一方面追求光明和自由,表达个性解放等强烈的时代叛逆精神;另一方面又从家庭、亲情、自然中寻觅爱的辉光,在扭结的矛盾中完成了从形式革命到思想革命的转变。作为早期白话诗的尝试者,陈衡哲是中国新文学的第一位女诗人。1918 年9 月白话诗《人家说我发了痴》发表在《新青年》第5 卷第3 号上;1919 年5 月,白话诗《鸟》发表在《新青年》第6 卷第5 号上?……她不仅为创建现代新诗做出拓荒性尝试,而且鲜明地彰显了时代精神,在新诗发展史上第一次抒唱出觉醒的中国女性渴望自由解放的心声。 冰心是第一批国内大学生中最具代表性的女诗人,她在小说、诗歌和散文方面均取得斐然成绩,相应地,她分别介入或开创了“问题小说”“繁星体”“冰心体”。其中“繁星体”的小诗成为连通另外两类文体的桥梁,她的小说富有哲理和诗性,散文则是小诗的放大。在冰心的全部诗作中,影响最大的是《繁星》《春水》中的小诗。这两部诗集分别为中国新诗史上的第六、第七部个人诗集,它们是中国新诗的两块奠基石,也奠定了冰心在中国诗坛的地位,然而,她后来的诗艺成就再也未能超越《繁星》《春水》。单从《繁星》与《春水》两部诗集中就足以采撷到“女性的优美灵魂”?:一是对母爱与童真的歌颂,二是对大自然的崇拜和赞颂,三是对人生的思考和感悟。与之对应的,是冰心的人道主义,它以母爱为中心,扩展为对自然、妇女、儿童,乃至全人类的博爱,并以之慰藉人生和改造人生。 历经第一个十年的洗礼,较新诗草创期女诗人凤毛麟角的实况,到了20 世纪30 年代,现代女性诗歌创作呈现出繁荣景象,一方面,它延续着“五四”启蒙话语,另一方面,多元文化生态的促进与女诗人日益自觉强大的创作心理,使30 年代女性诗歌臻至前所未有的高峰。从事新诗创作的女诗人数量陡增,期刊杂志大量刊载女诗人诗作;30 年代女诗人共出版诗集19 部,是20 年代的4 倍还多;从1932 年至1936 年间有《女朋友们的诗》《女作家诗歌选》《暴风雨的一夕—— 女作家新诗集》《现代女作家诗歌选》4 部女性新诗选本出版,这在现代女性文学发展中极具标志性意义。30 年代女诗人共出版诗集19 部之多,还出版过4 部女性诗人选集,这些女性诗人选集的出版是现代文学阶段独有的现象。从在报刊上零散发表诗作到结集出版单行本,从单个女诗人的诗集,到选家在大量诗作里遴选的女性诗歌选集,可以断言,这十年确实是女性诗歌创作繁荣期。 不过,20 世纪30 年代女性诗歌创作的高涨与此后的迅速冷却、被遗忘形成鲜明对比。被文学史通行教材略提及的白薇、关露、安娥等30 年代的左翼女诗人诗作,几乎都是表现社会状况与抒写革命情怀的诗作,比如白薇? 在1929 年《北新》第3 卷第1 号发表的长诗《琴声泪影》,关露的诗集《太平洋上的歌声》等。在反抗与激情的背后,身为女人的痛苦、绝望与孤立几乎被时代主流话语湮灭。此外,陆晶清对光明和革命的热情向往,缠绵委婉奇诡的想象,凄艳冷峭;沈祖棻在自由中讲求锤炼,别具女性韵味的视角;徐芳细致呵护内心的个人情思,展示出纯净的女性世界,芍印于愁吟病绪中构建出现代女性生命的诸多隐喻…… 不同的教育经历、诗学资源和诗歌观念交织出30 年代女性诗歌的复杂面向。然而,这样一次迅速高涨的浪潮又迅速退落,从历史的发展来看, 女诗人本然钟情于“个人化”和“私人化”的诉说方式,与彼时的时代主潮发生冲突,这从根本上决定了其终将被边缘化的历史命运。当抗战的硝烟弥散中华大地,出版业昂扬的发展势头骤然跌落,国人的阅读心情改变时,女诗人的创作便失去了生存和阅读的空间。如此,承续“五四”启蒙而歌唱的花自然无可挽回地凋散了。与革命话语相并行的,是20 世纪30 年代女性诗歌的另一审美维度,即在私语倾诉(或对话)中自觉彰显女性意识。代表诗人有林徽因、陈敬容、王梅痕等。 林徽因的诗歌创作经历了从后期新月派诗风到现代性写作两个探索阶段,自1931 年4 月第一首新诗《“谁爱这不息的变幻”》刊发于《诗刊》第2 期,就体现出诗体自觉意识,她一出手即至成熟。林徽因善于发现生活美和人性美,其纯美的语言和意象源于心怀莲花——“如果我的心是一朵莲花,正中擎出一支点亮的蜡,/ 荧荧虽则单是那一剪光,/ 我也要它骄傲的捧出辉煌”(《莲灯》)。如果说冰心的早期诗歌创作有意于面向广大读者,那么林徽因则驻于自我抒怀。林徽因早期诗歌多涉及爱情,捕捉自然和心理片影,长于刻绘现代女性的诸美,自觉躬行新月派的三美艺术主张 。其广为流传的《笑》《你是人间的四月天》等诗作中,句式流萤般轻巧,语言唯美清透,结构复沓回环,叠字押韵,翩然明媚。林徽因的诗歌蕴含着典雅优美的古典气息与谪仙低首的空灵美,将女性在日常生活和情感经验中的碎片浸润禅意美,柔婉中蕴蓄着宁静与和谐。就此而言,林徽因有别于前期或同期可以彰显女性意识和身份的女诗人,她在诗歌创作中忘却自己的女性性别,消溶于男性世界之中,这恰恰源于她的性别平等的观念和强大的自信。可是,私人的世界再迷人也会被耗尽,其中后期创作逐渐从个人情感抒发转向社会人生与日常现实书写,并自觉于新诗现代性探索。 陈敬容是中国新诗史中十分重要而又略被低估的女诗人,她与生秉具桀骜的诗人气质,心性敏感倔强,孤独之感与迷茫之思构成其早期诗作的主流情绪,其30 年代诗歌创作主要有两个情感取向:其一是背井离乡之后流落异地的思乡之情,孤独忧郁;其二是理想的无期,对茫茫人生的迷惘,渴望被理解慰藉的少女心态。这一时期的诗作在私人独语空间拟构出潜在的对话者,对话者的非人化、色彩的情感化以及大量无解疑问句式的应用,都体现出诗人的别具匠心。陈敬容自小受古典文学熏染,自中学起接触外国文学作品,在北大、清华旁听外国文学课程,她的创作深受西方艺术的影响,兼容西方诗艺和中国古典诗歌的抒情传统,后者在其早期创作中更为浓郁—— 对抒情气氛的营造、对诗歌意境的重视,以及抒情风格追求细腻柔和等,均为中国诗歌注重含蓄蕴藉的体现,其早期的诗作鲜明有力而又韵味悠长。 陈敬容和郑敏是20世纪40年代女性诗歌创作的标志性诗人,“两叶”(九叶诗人)并进,为诗坛呈奉多首现代诗风浓郁的经典诗作。她们有诸多共性,如才智不凡,具备广博的中西知识背景和现代诗学谱系,不向公众和时代献媚取宠,警醒于现代价值理念和现代审美特征,她们的诗作兼采学院气息、精英化特征和现实关怀。她们跨越了“学院”的藩篱,具有强烈的时代关怀与历史反思精神。 一部别开生面的女性诗歌史,一部填补历史空缺的创新著作 聚焦现代中国女诗人,集诗性、灵感、颖悟和学养于一身 视角全面,旁征博引,功底深厚,评述熨帖 北京大学中文系教授谢冕、吴晓东倾情推荐