出版社: 人民文学

原售价: 56.00

折扣价: 37.00

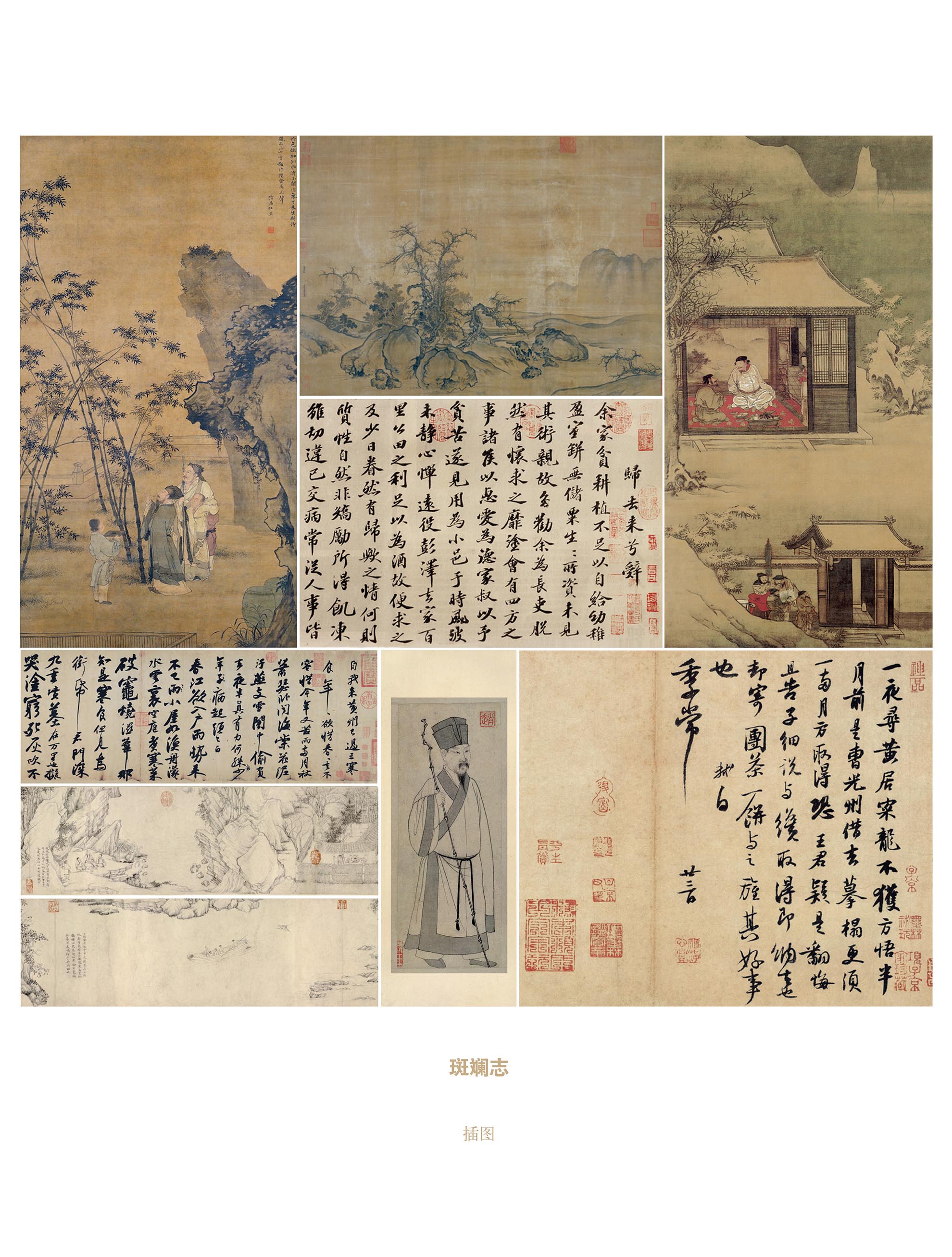

折扣购买: 斑斓志

ISBN: 9787020161744

张炜,当代作家,中国作家协会副主席。山东省栖霞市人。1975年开始发表作品。 2020年出版《张炜文集》50卷。作品译为英、日、法、韩、德、塞、西、瑞典、俄、阿、土、罗、意、越、波等数十种文字。 著有长篇小说《古船》《九月寓言》《刺猬歌》《外省书》《你在高原》等21部;诗学专著《也说李白与杜甫》《陶渊明的遗产》《楚辞笔记》《读诗经》等多部。作品获优秀长篇小说奖、“百年百种优秀中国文学图书”、“世界华语小说百年百强”、茅盾文学奖、中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、中国作家出版集团特别奖、南方传媒杰出作家奖等。 近作《寻找鱼王》《独药师》《艾约堡秘史》《我的原野盛宴》等书获多种奖项。

·最大的虚妄与神秘 封建宫廷不过是人工所能造出的最大神秘,也是最大的虚妄。它曲折隐晦,难以为外人所知;它的晦涩性无论怎么估计都不过分。这个地方几乎每天都在发生一些奇怪的事情,一些“大事”。这个阔大、伟岸和堂皇的建筑群让人瞩目,在一代又一代的仰望中,被镶了一道金边。不过我们可以想象一下,它在上苍眼里不过是一处“蜂巢”而已,是微尘聚散之一例。真正的大世界还是天籁自然,是万里长空,是星辰日月的昭示。人世间对于皇家宫廷的好奇心是无法泯灭的,这是一个传统,是人类积习。有时人们会根据一些传说,用最好的想象去揣测,其实一切都是幻觉。 苏东坡在很小的时候就听人讲起朝廷里的名臣如范仲淹等人,他们革除旧弊,开拓新局,史称“庆历新政”。国子监直讲石介写了《庆历圣德诗》加以颂扬,东坡读到这首诗时刚刚八岁,那时就读于乡校,有人把这首诗带给老师看,引起了他的好奇。因为不了解诗中提及的人名,就焦急地询问,老师说:你一个小孩子不必知道这些。东坡喊道:难道他们是天上的神仙?只要是地上的人,我为什么就不能知道?由这个记载可以看出,幼年苏东坡是何等倔强何等向往,自小驻入胸间的就是一些能吏名臣,一些流传千古的人物。 那些人物出入宫廷,服务于朝廷,声名远播,事迹动人。这对于一个边远地区的读书少年而言,影响是决定性的,在此,榜样的力量显现出来。一棵茁壮成长的、将要成为巨材的小树,在那种难得的时代风气里英姿勃发、绿色葱茏。 民间有一句俗语:“树挪死,人挪活。”苏轼即将北上,随父远行,去寻找自己的理想。个人的前程与国家的前程合而为一,是心中最美好的图景,在他的脚下化为金光闪闪的道路铺展开来。人生最初的行走往往如此,有志向、有目标的人尤其如此。他们不愿固守,也不能待在原地,好像总有一束强光在前头引导,让他们跋涉不停,让他们追赶。 后来发生的事情似乎如愿以偿。苏轼二十二岁高中进士,并为皇帝与名臣欣赏,尽管后来仕途蹭蹬,还险些丧命,但五十一岁的时候即侍立迩英阁,弟弟苏辙紧随其后。兄弟二人获此殊荣,成为元政坛上令人瞩目的事件,在朝中一时传为美谈。迩英阁古槐参天,花香馥郁,多少名公巨卿在此流连,可谓风光无限。苏洵将耕读传家的传统发挥到极致,眉山苏氏就是中国乡绅文化的缩影,其儒家情怀,苏家子弟直到最后也难以超越。在宫廷中,即便是最为痛苦的时刻,他们也只能在隐隐的不安中质疑。这质疑之声回应了更遥远更恒久的召唤,矛盾重重:有时欣然释怀,有时痛楚不安,有时迷茫无绪。 苏东坡的局限也属于很多读书人。一个生命置身于体制之中,很难有一个例外。 ·诤臣佞臣与人杰 在官场中,诤臣佞臣与人杰,这三种人不可不加以辨识。“诤臣”常常失于度,而“佞臣”必定荒于德,唯有“人杰”最为难得。“诤臣”不等于“人杰”,“人杰”往往诤而有度,重视实践,富于理性,常有大策在胸,既远离平庸,又不当和事佬。在朝廷政坛上三种人各有大用,连“佞臣”也不例外,因为“佞臣”只要懂得权术机心,便是最高权力者之大备。最高权力者需要驾驭群臣、调节众僚,即所谓的“帝王术”,以此确保自身利益,所以“佞臣”的作用从来不容忽视。“佞臣”既是一味毒药,又是一味厉药,更是祸害一个时期政治风气的主要因素。对于“家天下”的主人,“佞臣”从来都被庇护得很好,只在万不得已时才将其抛弃,这对“佞臣”来说真是一个悲惨的时刻。说到底封建体制是民众的对立面,在一般人看来,黑幕重重围拢,那里面绝对少不了“佞臣”。 苏东坡在许多时候称得上是一位“人杰”,但更多的时候只算是一位“诤臣”。他常常因为年轻气盛而失于度,这种情形直到老年,在其不断反省和总结之后才变得稍好一些。这就像血脉不可更改一样,直到最后,他都未能彻底改变自己的品质。这种激昂冲撞的个性也来自他从政的初衷。在那个遥远的呼唤当中,有一个不能抛弃的情结,就是要做一位“诤臣”,他眼里的大榜样从很早开始就确立为范仲淹之类。 痴情而忠贞的苏东坡在《辩试馆职策问札子》中写道:“臣自闻命以来,一食三叹,一夕九兴,身口相谋,未知死所。然臣所撰《策问》,以实亦有罪,若不尽言,是欺陛下也。”又说:“臣闻圣人之治天下也,宽猛相资,君臣之间,可否相济。若上之所可,不问其是非,下亦可之,上之所否,不问其曲直,下亦否之,则是晏子所谓‘以水济水,谁能食之’,孔子所谓‘惟予言而莫予违足以丧邦’者也。”他用“丧邦”之谏警示皇上,又何尝不是对自己的一种鞭策。就是这样的一位“诤臣”,在整个朝廷中显得鹤立鸡群。他理直气盛,坚持己见,追求真理,并且不达目的誓不罢休。这就注定了他的仕途坎坷,不得伸展。 新旧党争进入白炽化,作为失败的一方,他被一贬再贬。后来神宗驾崩太后临朝,新党失势,旧党重新执政,他的良师益友司马光出任宰相,苏东坡终于迎来了一生中最好的为政时机。但可悲的是他这一次仍未随上机缘,在同党之间仍然据理力争。这似乎是他从政的一个疏失,却又是一生最为闪光的一段记录,是最可珍视的生命表达。 ·不自觉的强势 因为天性,因为少年得志,更因为才华和责任,还因为刚直不阿的品质,这一切综合一起,使苏东坡常常表现出一种“强势”。这往往是不自觉的。道人所未道,察人所未察,总有敏捷的先手,这都给人一种强势感,客观上也必然招致嫉恨。恃才纵气,而不是恃才敛气,这似乎是他这一类大才子最显著的特征,实际上也是他们命运的死穴。记录中苏东坡辩论起来豪情万丈,可谓“横扫千军如卷席”,痛快之余也对他人形成了压抑。他在《文说》中自谓:“吾文如万斛泉源,不择地皆可出,在平地滔滔汩汩,虽一日千里无难!”这是怎样的豪迈,这里有自许自足、夸耀和自豪。虽然说的是实情,是一种真实的表露和描摹,但如果由他人说出岂不更好。 苏东坡的“强势”实际上根源颇深。早在宋仁宗时期,两兄弟同为进士的时候,皇帝就对皇后说道:“朕今日为子孙得两宰相矣!”此话不会止于后宫,而必定远传,于是也将招致更多的嫉妒和警惕。当时的文坛领袖欧阳修对苏东坡盛赞之至,他的一句褒贬即关乎青年士子一生的荣辱。从处世的智谋来看,苏东坡有了这样的声望和期许之后,自当安于谦卑,谨慎从事,这是东方智慧的重要元素,而他却鬼使神差地忘却了。总之各种缘由综合一起,使他走向了一个宿命般的结局:众矢之的、群僚惴惴。似乎他的每一步行走和每一次发言都被记录、观测和挑剔,于是铸成了一种不可避免的后果。这也是苏东坡自己所不愿意看到的。因果相袭,化为陌生之物将他包裹起来,最后使他举步维艰,受尽折磨和屈辱。 这是一位天才的不幸、一种文化的不幸,从古至今大致如此。在这种可怕的循环与强大的合力中,没有人能够将受难者牵拉出来,将其引上洒满阳光的人生坦途。 ·此生此刻有话说 综观苏东坡的诤谏之言,包括一些“闲文”,都有一股强大的内在推动力,给人一种此生此刻有话说的感觉。他始终是一位“在场”者,进入了一种生命的自然状态,而不全是源于心中不能泯灭的那份责任。如果不是出于生命的本能,而仅仅是出于责任,已经晚了半步。一个人天性如此,才能够随时保证自己“在场”。实际上他的“强势”感也不过是来自天性,这样的人从世上走过,是一定要发言的。时光匆促,机会稍纵即逝,对他来说每一次发言都是“这一次”和“第一次”。他的忘情与冲动,既来自一次次的直觉和判断,也来自深刻的理性。那些深植于生命底层的责任感,会让他坚持和重复,使他变得更为执着。这种执着充分表现于他对新党所倡导的新法的强烈反对,在一场轰轰烈烈的战斗中,双方对峙,互不让步,仗理执言,气冲斗牛。 新党的代表人物王安石干硬、锐利、透彻、毫不让步,足以抵消司马光和苏东坡等人的厚重、雍容、雄魄与广博。司马光等旧党人物因为拥有了苏东坡这样的雄辩之才,显得声势愈加壮大,可惜最终仍未能挽救颓势。作为励志改革的宋神宗,急于让一个积弱的北宋走向康复和强大,“家天下”的利益、社稷的利益,压倒一切。没有改革就没有出路,没有锐利的绝地反击,北宋王朝一定会走向末路。这对当政者来说当然是一种理性之思,对那些旧党人物而言却是一次重大的冒险,如果失败,必会带来不可挽回的颓败。 新党旧党中的代表人物可以搁下私利,却难以放下意气风发的冲动性格,这对旧党的代表人物苏东坡尤其如此。让人惋叹的是他恃才纵性的脾气,如两次上书宋神宗,第一次竟然长达万言,不仅宏巨,而且文辞绚烂,有纵横家的气势和辞赋家的文采,气概夺人。作为一篇美文欣赏是一回事,作为一篇劝上的进言却是另一回事。这对于至高无上的统治者宋神宗而言,显得过于偏执和孟浪,更不用说大言滔滔和意态凌人了。皇上肯定有许多不适,这对人臣而言当是忌惮。苏东坡的意气用事在这部万言书里得到了淋漓尽致的表现。从政者将从这段历史中看到许多端倪,一代又一代都得到了教训:畏言求安,察言观色,将社稷安危丢在脑后。 最后,旧党在这场争斗中不出意料地大败而归,苏东坡也离开了朝廷,这是他从政以来受到的第一次重大挫折。 何止是从政,他的畅达无忌、发自肺腑的直言表现在更多方面。他对人对物,对细微和宏巨,无不如此关切和放任。他对江河,对高山,对故友,对爱人,都是如此。他的言说并非仅仅是一种声气和语调,而是最富于表达的千变万化。时而激昂,时而低沉,时而婉转,时而轻柔。作为一场生命的倾诉和表述,他已经使用了最大的真切和情意,抛出了千万吨的言辞,有时奋不顾身。 ·干练与丰腴 王安石与苏东坡有很大不同,两人在许多方面都是这样界限分明:一个严厉、干练、果决、冷峻;一个丰腴、温和、饱满。但他们两人都是北宋王朝的能吏与文豪,而且都是清廉为政之人。这两个人在各自的方向上都有些极端化,好像上苍有意送给这个时代两个典型人物一样,让他们双双对峙,并且在很长时间里成为不同的概念和符号。不过新党中的王安石毕竟不同于另一些人,他比周边的那些同党要纯粹得多,也要深刻得多。他的作为之大以及出发点之纯正,都是有目共睹的。北宋的这个时期,以及后来,都深深地烙上了王安石的印记。后来旧党把宋代的羸弱和凋敝,甚至最后的覆灭,都从那场轰轰烈烈的改革之中寻出端倪,认为是一个久病在身的国体被施用了有毒的猛药,从此才走向虚败和溃散。这样的论断或许不够公允。 在新党一派,有一个人与王安石稍稍接近,其实又是大为不同的人物,这就是后来同样做了宰相的章。这同样是一个下手锐利、坚毅不屈、为大宋王朝做出重要贡献的人。但他远远算不得一个纯谨和洁净的人,他身上的那种刻薄和阴鸷,王安石是没有的。章还不配与苏东坡作为一个对立的人物加以研究,而这样的一个人,似乎只有王安石才可以充当。我们将从他们两人身上找到太多的同与不同,这也是一个非常复杂的工作,一项很有意义的工作。 苏东坡的父亲苏洵对王安石有些苛刻,在这方面苏东坡是不能苟同的。随着时间的延续,随着那场剧烈的党争渐告平息、王安石告老还野,苏东坡也变得理性多了,对待这位曾经高居相位的人宽容多了。王安石也同样如此。他们之所以在后来能够有一些交往、有一些非常动人的时刻,也完全是因为一个最重要的人性基础:二者皆拥有纯粹的生命品质,也都是极有趣的人。他们都能够多多少少地脱离和超越“私敌”的范畴,彼此之间都有一些钦佩在。这对于曾经作为极其尖锐的一对政敌来说,当是一种十分罕见的现象。政治往往是你死我活,而王与苏最后竟能走到礼让和谅解,甚至是相互崇敬的地步,实在也令人惊讶。 苏东坡当年对于王安石变法之峻急绝不通融,而且奋力抵抗。王安石就像一块坚硬的石头,在旧党密集的火力之下不仅没有破碎,而且顽硬如初,成为整个新党坚实的核心。他具有法治人物最可贵的品质,同时也有这类人物最大的缺憾和特质,即整齐划一与严厉苛责。这一点,甚至在其追随者身上也可以看出端倪。比较一下,我们会发现苏东坡的所有弟子都呈现出各自生长的状态,而王安石的弟子却处处遵循师长,成为一种模板性格之下的复制品和牺牲品。苏门弟子中不乏名垂千古的大文人,而王安石的门生中留有文名的似乎只有一个王令。没有比艺术创作更需要自主开放和多元包容了,而这种烂漫生长,与法家的那种生硬和强固是格格不入、难以兼容的。弟子皆要服从老师的单一标准和模式,审美志趣也就变得单调,生活方式及政治立场也会如此。 记载中的王安石有许多怪癖,或者说异趣,一如他的为政风格。他是如此朴素如此清廉,但对日常生活之美没有什么追慕,竟然可以长时间不洗澡,因脏气而多被诟病。就是这样的一个人,却能写出那么好的诗句,成为一个风格特异、意蕴深邃的文人。无论是为文还是为政,他都算得上一个大有成就的历史奇人。干练与恪守成为他的短板,也成为他的特质,使他走向自己的成功和卓尔不群。 王安石和苏东坡一样深结佛缘,都对佛经佛理深感兴趣。他们都属于思路清晰、求真求实之人,都关心国政,励精图治,恪守儒家治世思想和至高的道德原则,而且都一样正气充盈。后来的朱熹评价王安石,认为他文章和节行都高人一等,尤其是在道德经济这些方面最有作为,只是对他的用人不敢恭维,说:“引用凶邪,排摈忠直,躁迫强戾,使天下之人,嚣然丧其生之心。”(《楚辞后语》卷六)在这个方面,朱熹之论算是公允的。旧党的代表人物司马光是王安石从政的死敌,他评价王安石也比较公允,说:“人言安石奸邪,则毁之太过;但不晓事,又执拗耳。”(明·陈邦瞻《宋史纪事本末》卷八)在这里,“不晓事”三个字显得有趣,不晓事理、不通融,像个执拗的孩子。苏东坡的挚友和最重要的弟子黄庭坚评价王安石说:我曾经反复观察过这个人,他真是视富贵如浮云,从来不贪婪钱财酒色,是一世的伟人。能有这番评价,实在是中肯而感人。 苏东坡本人对王安石的最高评价表现在《王安石赠太傅敕》一文中:“名高一时,学贯千载。智足以达其道,辩足以行其言。瑰玮之文,足以藻饰万物;卓绝之行,足以风动四方。用能于期岁之间,靡然变天下之俗。”这番话铿锵有力,绝无敷衍虚妄之辞。这让我们想起中国现代的两个大文人,通常人们把他们作为两极人物,甚至是不可调和的两大阵营中的代表人物来对待,就是鲁迅和胡适。这种看法其实是一种不求甚解,是出于某种目的而强行划分出来的两大“阵营”,实在荒谬之至。他们二人尽管常常表现出不尽相同的文化与思想倾向,那也属于知识人的“和而不同”。当有人恶毒褊狭、不留余地中伤鲁迅的时候,胡适即大为反感。他后来还说“鲁迅是我们的人”,对鲁迅给予了至高的评价。古往今来,凡纯洁之人总是执守中庸,实事求是,许多时候能够施以仁慈和公允。这实在是衡量人格的一个重要标准。 比起喜好热闹、顽皮多趣而又极愿享受物质的苏东坡来说,王安石的日常生活是那样朴素。这个人不修边幅,一件官服可以穿十几年,对吃的东西从不挑剔。有人曾发现:他坐在饭桌旁,哪个菜离他近,他就只吃这一个菜。他当年贵为宰相,接待亲戚却未曾大摆筵席,记载中饭桌上只有一小碟肉和几块胡饼,还有一壶酒。被招待者不高兴,喝了几杯酒,把饼掰开,吃掉中间的瓤,剩余的就扔在桌上。王安石二话没说,把扔下的部分拿过来吃掉了。这个细节包含的东西太多了,虽然是一个局部场景,但通观一事,即可以作为他的行为风范去看待了。他去世后留下的遗产极少,其夫人不得不靠亲戚的帮助才得以维系生活。王安石一生不近女色,这与苏东坡也大为不同。苏东坡对异性的美是敏感的、热情的,甚至也不乏贪婪,这是他生活中的重要色彩之一。对于世间的斑斓颜色,苏东坡全都是着迷的、沉浸的,从自然到人生,常处于一种饱览和探究的状态,并作为一种性格特征被固定和确认下来。王安石和妻子吴氏相守一生,妻子出于当时的习俗曾给他买来一妾,当这女子前去伺候王安石的时候,王安石却不无惊讶地问对方是谁?当他知道女子是因欠官债而被迫卖身时,不仅没有收她为妾,还送了一笔钱帮她还清官债,让她离去。他的独生儿子患了精神病,犯病的时候就要打妻子,王安石非常着急,竟说服儿媳和儿子离婚改嫁他人,足可见出理性与仁心。比起苏东坡,王安石在许多方面实在更接近于一个现代人。 ·水性人 “女儿是水做的骨肉”,这是《红楼梦》中的一句妙语。作者有此一说,似乎将女人和男人的区别讲个分明。然而以此论断性别还嫌笼统粗率,其实一切单纯随性之人无不水性十足:不浊不污,不奸不藏,就会表现出十足的水性。苏东坡曾经说:“天下之至信者,惟水而已!”(《滟堆赋并叙》 )苏东坡身为男子,却绝非一个木石之人,更非一个土人,而实在算得上一个“水性人”。我们觉得男子如水,有些太过柔软,但这只是一个方面;水的刚性和顽韧则是另一面。水既能浸泡和抚摸,也能够“卷起千堆雪”,能够毫不畏惧地冲向坚硬的岩壁,撞碎自己,这也是水。 苏东坡爱水,自小到老,其生涯几乎很少离开水。他深谙水性,曾为大水作赋,且大半生都在水上游走,如他自己所说,是一条“不系之舟”。他对水一生依恋和挚爱:“我性喜临水,得颍意甚奇。到官十日来,九日河之湄。吏民笑相语:使君老而痴。使君实不痴,流水有令姿。”(《泛颍》 )。他知颍州,到任十天竟然有九天是在河边徘徊,以至于当地百姓笑自己的“使君”又老又痴。他笑辩自己其实并不痴,而是因为流水的美好姿态对他构成了深深的吸引。何止如此,水之品质一如心中理想人物的性情:包容与随和、洗涤和清洁,能够从善如流,且在必要的时刻激越而起,发出咆哮。他伴随水流而行,感受着无比的愉悦和快活。 苏东坡像水那样顺势而变,有一颗庄子所说的“应物”之心,同时又是一颗透明的心,单纯爽朗,随遇而安,这一切无不是水之特性。对比之下,我们会想起另一个极端人物王安石,这个同样需要赞誉的人杰,无论如何却不能以水做喻。他更像一个坚硬的木石,一个铁人。我们还可以把他比喻成在海风中屹立的瘦马,有铮铮铁骨,有毫不畏惧的冽风中挺立的身姿。如果说到王安石同样属于多趣之人,那么也算是顽耿之趣。《宋稗类钞》中记载:“子瞻初谪黄州,布衣芒,出入阡陌,多挟弹击江水,与客为娱乐。”大惊初定的黄州日月,诗人多么依赖这条江水,与它相伴,为之豪歌。他在《水喻》中总结人与水的关系,并且回忆往昔,说:“南方多没人,日与水居也,七岁而能涉,十岁而能浮,十五而能没矣。”几句话即活画出一个顽皮的水中少年,而后又发挥道:“必将有得于水之道者。日与水居,则十五而得其道;生不识水,则虽壮,见舟而畏之。故北方之勇者,问于没人,而求其所以没,以其言试之河,未有不溺者也。故凡不学而务求其道,皆北方之学没者也。”他将南北方人与水的不同关系做了对比,并引申出人生至理。 苏轼一生都注目于道家庄老思想,其中极重要的表述还是围绕一个水字,所谓“上善若水”,这种思想对苏东坡有着很大的影响和启迪。他由少年的生存环境到后来一生的奔波,对水皆有依赖,这浑然统一的个人经历和自然环境或明或暗地塑造了他、设定了他、规范了他。我们总觉得苏东坡是这样一个形象:他在水边徘徊,发出水一样的朗朗笑声,他游戏于水、取之于水,整个生命与水密不可分。当他初离南方来到干燥少水的密州做太守时,最初真的感到了不适。他在诗文中表达了此地与苏杭一带的对比,这时多少有点落寂和苦涩,好在他有水的性格,能够随客观环境起伏漫流,调整适应。他最终找到了密州之乐:骑马,奔驰山岗,挽弓狩猎,写出了“左牵黄,右擎苍”那样一首壮词。就是这样的一位人物,即便置身于干燥之地,也不会被风干,而一直能够保持自己的充盈与丰腴。 ·王苏之分合知恨 王安石和苏东坡都是世上的大才大用之人,可惜由于酷烈的党争,使他们愈行愈远,直到很久以后才有一次会合交集。也就是那时,他们有机会做出相互钦佩之表达。那是王安石告老金陵的时候,他遇到苏东坡,竟然劝说对方做自己的邻居,从中可以看出对苏的喜欢和钦敬。此刻,对一个小自己许多的后辈,王安石表现出那么多的慈爱、同情和怜惜。而苏东坡当不会忘记在最危难的“乌台诗案”中,那么多险恶的政敌想置自己于死地,也正是这个辞去宰相之位回到民间的王安石挺身保护,对皇上大声疾呼:“岂有圣世而杀才士者乎?”苏东坡当然会深深地记取,后来对老宰相的一片盛赞大概也与此有关。 在当年,尽管他们作为政敌互相对峙,但静下心来,王安石尚能这样评价苏东坡:“不知更几百年方有如此人物。”不过他也曾对皇上宋神宗说:苏轼这个人才能是很高的,但所掌握的学问不正,遵循的道路也有问题,所以应该罢黜。说过之后可能又有不安,对皇帝补充说:苏东坡这个人不使之历经困窘,是不能让他改悔的,不断了他的一些狂妄念想,以后陛下是没法使用的。对王安石来讲,他这样做既出于施政的必要,即排除一切阻力,同时又似乎说出了一些实情。他们两个人都是一世之大儒,可是王安石锐意改革,已经脱儒为法,成为北宋时期以至于后来被不断肯定的法家人物。所有的法家都是一些坚锐进取、大刀阔斧的开拓式人物,无论初衷如何,最终还是要背离儒家“仁”之要义。比如王安石,竟然昏聩到异常钦佩商鞅之厉行变法,就显出了极端化的倾向,也透露出一个实用主义者强词夺理、未能辩证看待历史人物功过是非的至大弊端。 新党人物为了推行新法,不可能充分顾及民众及国家的承受能力。在王安石和他的同党来说,对朝廷连年积弊十分痛心,这正迎合了一心要当中兴之主的宋神宗。王安石自己也做出了表率,他在日常生活中异常简朴,绝少物质享受,这在普遍奢靡的北宋上层官僚那儿是一个特例。这就愈加显示了他的心志坚强和忠贞不渝。苏东坡对王安石的一切都看在眼里,一定会感到一些迷惑和费解。如果这两位能臣和文豪能够相互借重并互补,北宋也许是另一番风貌了。这将是朝廷之大幸、民众之大幸。可惜这只是一个假设。苏东坡的政敌中,大概王安石算是真正一心为政的人,其身边的那一伙却不尽然。也就是这样的缘故,苏东坡和王安石最后总还能够相处融洽,基础和前提只能是人的纯粹,是道德和人格接近之故。他们同为伟大的诗人和政治家,不过是选择的道路大为不同。 苏东坡谈到王安石的文和人,曾经说了一段极有洞悉的话:“文字之衰未有如今日者也,其源实出于王氏。王氏之文未必不善也,而患在于好使人同己。自孔子不能使人同,颜渊之仁、子路之勇,不能以相移,而王氏欲以其学同天下。地之美者,同于生物,不同于所生。惟荒瘠斥卤之地,弥望皆黄茅白苇,此则王氏之同也。”(《答张文潜书》 )他在这里将孔子颂扬了一番,如此圣人尚不能让人人皆遵循同一标准,比如同样是得意弟子,颜回和子路是那样地不同,而圣人却能够容忍这一切,并且让其按照自己的特性去发展。在这里,苏东坡将王安石过人的优点和长处,还有深刻的弊端,都说得非常清楚,且算公允。 他认为王安石所实行的改革,不过是“悍石猛药”,最后一定会贻害无穷,但同时又并不认为王安石的改革一无是处。特别是后来,当他在几个任所经过了诸多实践,深入民众亲手处理无数琐事之后,就更加认同了变法的某些长处。在关于王安石和苏东坡的争执方面,特别是苏东坡对新法的态度,历来有一些不同的看法。有人认为苏东坡后来有很多悔悟,另有人认为他毫无悔悟,所有类似的表达不过是为了遮人耳目,为了皇上高兴才做出的表达,说白了,不过是一种明哲保身的技巧和方法。但此一说经不得推敲之处,在于苏东坡于旧党得势、司马光身为宰相时的表现。这个时期他似乎可以全力附和与协作,而恰好相反,在复辟旧法之时,他却做出了另一种选择:以亲身经历对旧党执政者尖锐地指出新法“不可尽废”。这就有力地表明,苏东坡之前对新法的一些正面评价,完全是出于真心实意。这其实正是他人生当中最有光彩的一笔,是一个不同于那些庸常机会主义者的关键之点。 再后来,苏东坡成为一个身居高位的执政者,这时王安石已经病逝了。苏东坡在日常宫廷生活中,还有过一些针对昔日政敌王安石的言论,其中有的也非常严厉。只有这个时刻,我们才能够看到他对于当年可怕的遭际仍有恐惧和恨意,情感多少代替了理性。 像苏东坡这样一位杰出人物,偶尔也要被所谓的“人之常情”所蒙蔽和干扰,是非常可惜的。 尽管苏东坡命运多舛,坎坷无尽,从高巅滑下深谷,但他绝对不是一个失败者。他是作为一个顽强抗争、百折不挠的形象,屹立在历史尘烟之中。他以区区六十余年的生命,创立万卷诗章、 三州功业,更有功业之外的累累硕果。 ——张 炜 《古船》《刺猬歌》《独药师》《九月寓言》《我的原野盛宴》 张炜