出版社: 重庆

原售价: 59.80

折扣价: 37.10

折扣购买: BBC看俄罗斯(铁血之国千年史)

ISBN: 9787229122980

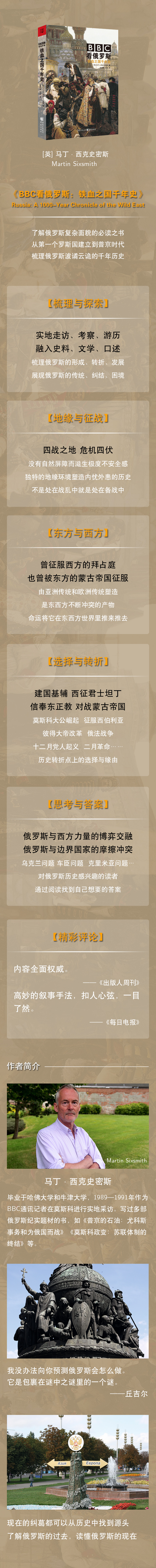

马丁·西克史密斯,1954年出生于英国英格兰西部的柴郡,曾就读于牛津大学、列宁格勒大学、巴黎大学。1980-1997年作为BBC通讯记者到过莫斯科、华盛顿、布鲁塞尔、日内瓦以及华沙实地采访。1997-2002年在英国政府部门工作。他写过的纪实类作品有《普京的石油:尤科斯事务和为俄国而战》《利特维年科事件:预知死亡的真实故事》《莫斯科政变:苏联体制的终结》等。

一 拂晓时分,我抵达了诺夫哥罗德。这班从莫斯科 北上彼得堡的高速列车是夕发朝至的卧铺车。头5个 小时在昏睡中不知不觉过去了。车子一转到路况不好 的诺夫哥罗德支线上,就开始颠簸起来,剧烈的震动 生生将我从睡梦中拽起来。我只好穿戴好,啜着俄罗 斯红茶,圆睁双眼静待终点站的到达。清晨6时整, 我出了诺夫哥罗德车站,走进清新的晨雾里。 此时的诺夫哥罗德城还在沉睡中,我便让司机拉 我到沃尔霍夫河的另一端——大诺夫哥罗德。世世代 代的商人在这个古集市进行实物交易,散市后便聚集 到白墙蓝顶的教堂做祈祷。而此时的古集市,一片静 谧,一片冷清,呼出的热气都看得清。河对岸,一轮 满月在诺夫哥罗德城克里姆林宫(译者注:“克里姆 林宫”并非莫斯科专利。凡是旧日王公们“带城墙的 城堡”,都叫克里姆林宫。)的城墙上浮起,构成欧 洲最无懈可击,最超凡脱俗的一大景观——中世纪的 红色城墙根植在绿油油的河岸,上方依稀可见索菲亚 大教堂 9世纪中叶,那时的诺夫哥罗德城还不叫俄罗斯 ,它是作为北边的波罗的海到南边的拜占庭帝国商道 上的一个中转站。当时斯拉夫部落定居于此,为了争 夺统治权而暗暗较劲。就在骨肉相残不可避免之际, 各部落的首领达成了共识。在那个武力至上的年代, 这次事件有着重大意义。 “那时,法律尚未诞生,”俄罗斯《原初编年史 》中记载,“各部落势力争相露头,矛盾渐渐激化, 战争接二连三地爆发。他们最终意识到情况不能再这 样持续下去,于是达成共识:‘让我们推选出一位首 领,以法律的名义为我们主持公道吧’。”诺夫哥罗 德在9世纪发生的一系列事件,一定程度上解释了为 何在以后几个世纪里,这座城市能依法治理,人们更 容易安抚——与其发动内战,人民更愿意在外来中立 统治者的领导下达成共识。 所以,这些斯拉夫部落和其他部落的人飘洋过海 来到了维京人的地盘,那时的维京人被叫作“罗斯人 ”(就像其他的群落被称作瑞典人、诺曼底人或盎格 鲁人一样)。他们对罗斯人说:“我们的疆土辽阔富 饶,却没有法度。来做我们的首领吧,来治理我们的 部落吧!”他们最终找到了三位罗斯兄弟作为首领候 选人,最年长的留里克来到了诺夫哥罗德,俄罗斯一 名正是由他而来。 这是一段荡气回肠的故事,无数俄罗斯人都是听 着这个故事长大的。然而和俄国历史上的很多事件一 样,对于这个故事的来龙去脉、细枝末节,俄罗斯人 却往往各执一词。记载留里克的到来以及那整个时代 的唯一可靠史料是《原初编年史》。这部书只是编年 体系列丛书的一部分,而这套丛书大部分是由后来的 僧侣们陆续写成的。故事扣人心弦,诗意盎然,令人 回味不已,其真实性自然值得商榷。留里克或许确有

书籍目录

前言和致谢 / I 引言 / III 章 基辅和民主雏形 / 001 第二章 俄罗斯帝国和扩张运动 / 035 第三章 革命的兴起 / 097 第四章 狂热年代 / 171 第五章 战战兢兢的民主党人 / 289 大事年表 / 378

试读内容

引言

1825年十二月党人起义后,俄罗斯诗人丘特切夫写道:

不羁的命运之手,

此时带您至此,

让您领略这狂欢一刻!

让您见证人类的魄力!

您如置身天堂,

从上帝的圣杯中,

啜饮长生之美酒。

1991年8月19日,星期一的早晨,我突然明白了诗人想表达的感受。

过去三年,我一直做BBC驻莫斯科的通讯记者,我感受到不寻常的事就要发生。但是当消息传来时,我却一时心跳停止。那天广播和电视播放了这样的新闻:以副总统亚纳耶夫为首的十几位苏共党政领导组成的“国家紧急委员会”,发起对戈尔巴乔夫“反党亡苏阴谋”的反击。广播员说:“苏联重整旗鼓,大展雄风的时刻到了,由于戈尔巴乔夫身体状况不佳,‘国家紧急委员会’将接管他的职务。”

强硬派发起的政变正在紧锣密鼓地进行。我记得我冲到街上,看到一队队坦克沿着宽阔的大道向克里姆林宫进发。戈尔巴乔夫被软禁,政变领导人现在就要接管国家事务。这样的场景真令人忐忑不安。

但是接下来的几天,局势发生了变化。俄国的普通民众挡在路当中,不让坦克车过去。因为坚决地捍卫民主,一些人被枪杀,一些人被碾成齑粉。戈尔巴乔夫被软禁,俄罗斯总统叶利钦从后面爬上坦克车,用实际行动抗议可耻的政变。两天两夜,叶利钦坚守“白宫”,静待政变者的袭击。8月发生的这一戏剧性事件解决了苏联改革派和强硬派的矛盾。在公众一致谴责的舆论压力下,强硬派屈服了。政变失败,其领导人被抓,苏联解体。

如果想梳理清俄罗斯过去20年的历史演变,我们就必须对俄罗斯千年的历史有个正确的认识。有人认为俄罗斯是欧洲的原始状态。这种观点颠倒了主次。俄罗斯向往西方的民主、法制,但同时俄罗斯民族骨子里有种对无上权力的崇拜,有种与生俱来的占有欲。

俄罗斯的历史总逃不开专制铁腕统治。虽然这样给俄罗斯的历史下结论也许有些武断,但是我不得不说,这样的结论在俄罗斯历史上一次又一次地被验证。从早的统治者留里克和奥列格,到伊凡雷帝和彼得大帝,他们一次次地宣称:俄国地域辽阔,权力下放根本不适合。只有实行中央集权的专制制度才能将俄国人紧紧凝聚在一起,才能维持各民族间的基本秩序。这一论调,从十八九世纪的沙皇到21世纪的普京,都曾说过。

丘吉尔曾经无奈地评说俄国变幻莫测的形势,就像“包裹在重重迷雾中的一个谜”。这也是不想费脑筋理解这个复杂大国的西方人普遍的看法。但是一旦我们抓住俄罗斯历史的规律,我们就能理解它风云变幻的行为。它是东西方思想不断冲突的产物,这种碰撞困扰了几个世纪的艺术家、作家、政治家以及思想家。

亚历山大·勃洛克曾经痛苦地思考“我们是西塞亚人,还是亚洲人”这个问题。他谈到俄罗斯努力地维护西方的文化价值观,但是西方人却觉得俄罗斯人骨子里的野蛮本性,和西方人不符。

是的,我们是西塞亚人!

我们也是亚洲人,

有着斜睨的眼神,

透出贪婪的目光!

……我们也是顺从的仆人,

在中西方斡旋,

在蒙古和欧洲间纠结!

时而欢腾如野马驰骋,

时而忧郁似酒入愁肠,

俄罗斯就是凝望世界的斯芬克斯,

爱恨交织,难分难解。

巴黎的林荫大道,

威尼斯的小桥流水,

柠檬园的果香,

科隆若隐若现的纪念碑。

透过蛮荒的灌木丛,

想着镜中的东方面孔,

默默在西方的宴会上,

退居一隅,半晌无言。

从许多俄罗斯人脸上,我们可以看到东西方交融的痕迹,如列宁典型的东方细眼睛。到底俄罗斯属于西方世界,还是东方的成分更多?到底是拥抱西方式的自由民主,还是实行蒙古金帐汗国的专制统治?很多人都觉得这是一个解不开的谜。人们普遍感到:俄罗斯位于欧洲却不属于欧洲。

写作这部书的主要目的就是将我1991年目睹的事件放在历史的大背景下分析探讨,着重指出俄罗斯历史上的一个个转折点,那些“不羁的命运”将它在东西方世界推来推去的时刻。

我不想做什么价值判断,也不想老套地说,在当时的情况下,这样的选择更合适。但是我想知道:为什么在历史的转折点上,俄罗斯做了这样的选择?是什么原因让它做了这样的选择?有没有一瞬间它可能就走上了另一条路?暂且抛去当代权威的论断,俄罗斯可不可能融入西方人的世界?