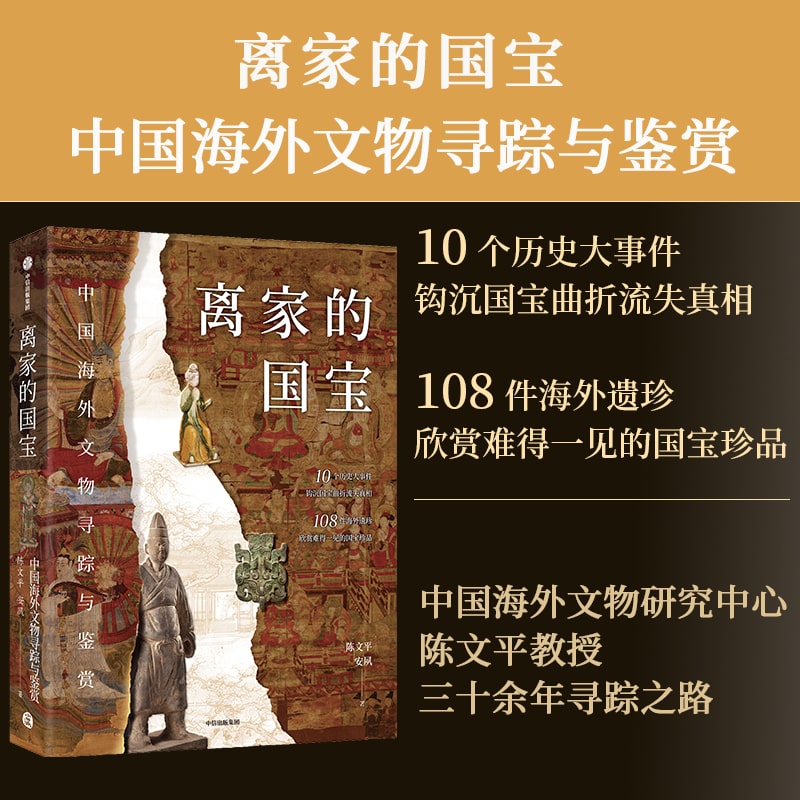

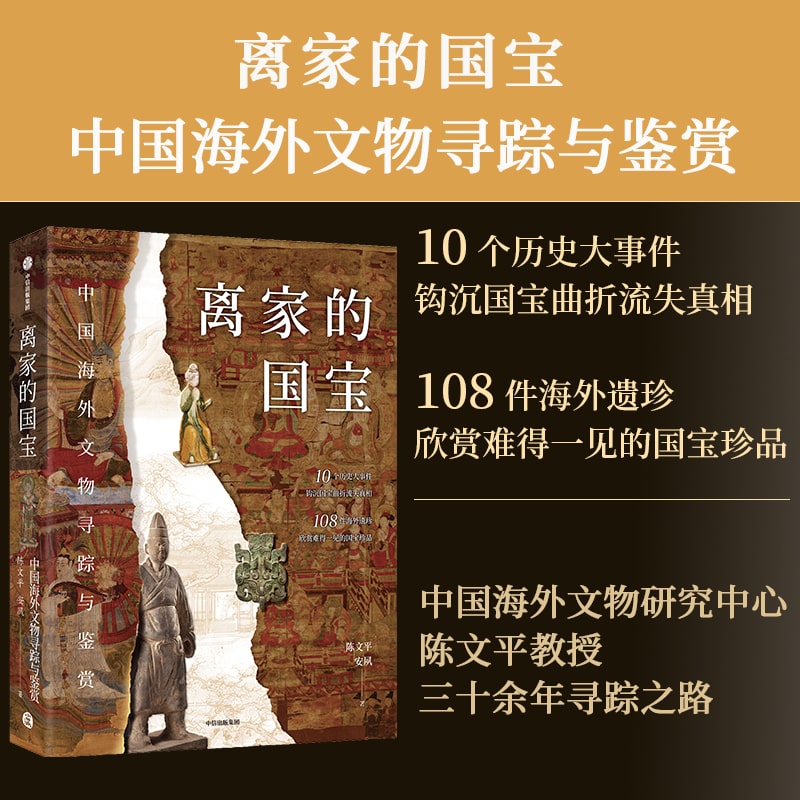

出版社: 中信出版社

原售价: 138.00

折扣价: 98.00

折扣购买: 离家的国宝

ISBN: 9787521760422

陈文平,1949年出生于上海,上海大学教授、中国海外文物研究中心副主任、国家艺术基金专家评审委员。先后仼职于上海博物馆、上海大学。主要研究领域为流失海外文物、陶瓷史和艺术鉴赏。论著包括《流失海外的国宝》《文物光华:1935年—1936年伦敦中国艺术国际展览会研究》《山中定次郎与山中商会》《中国古陶瓷》等。 安夙,先后毕业于天津美术学院、中国艺术研究院艺术史系。现为清华大学艺术博物馆典藏部馆员、策展人。国家社会科学基金项目“中国非物质文化遗产标准体系研究”子课题组秘书。主要从事文物保管及美术学、博物馆学研究。著有《巨擘传世:近现代中国画大家钱瘦铁》《秦镜龙纹图集》《华夏龙鉴》等。

第一章 文明浩劫:圆明园盛景的毁灭 公元1860年10月18日(清咸丰十年九月初五)。 北京西北郊上空突然浓烟滚滚,火光冲天,如血的火焰映红了半爿苍穹,大火三日不灭。号称“万园之园”“无上之园”的圆明园,这座无与伦比的建筑奇观,被英法联军付之一炬,无数文物珍宝被劫掠一空。圆明园的劫难不仅是中国文化遗产的重大损失,也是世界文化遗产的重大损失。 一 圆明园位于北京西北郊海甸境内(现北京市海淀区),与附园长春、万春(原名绮春)两园合称“圆明三园”。三园毗邻,以水系相互连通。它是清代五朝帝王150余年间所创建和经营的一座富丽堂皇的大型皇家宫苑。 这里不仅风景如诗如画,以园林著称,而且也是一座皇家博物馆,收藏极为丰富,堪称文化宝库。作为清朝皇帝听政、休养之地,这里珍藏了大量历代传世的文物、珍宝、书画及大批重要的档案文件,几乎每一座殿堂都有许多珍贵的文物和精美的器具,上等的紫檀雕花家具,精致的古代瓷器,价值连城的历代名家书画,各类纯金器物以及珍珠、宝石、翡翠、象牙等名贵原料制作的摆件和艺术品,应有尽有,不计其数。在供奉佛像的舍卫城中,纯金的、镀银的、玉雕的、铜铸的佛像,从康熙以来庋藏,数量竟达10万尊以上。圆明园内奇珍异宝、历史文物的数量之巨和其豪华精美程度,令人难以想象。 1860年10月6日,侵入北京的英、法联军冲进了这座闻名已久的艺术宫殿。闯进圆明园的第二天,英、法联军立即“协派英法委员各三人合议分派园内之珍物”。法军司令蒙托邦当天即函告法外务大臣:“予命法国委员注意,先取在艺术及考古上最有价值之物品。予行将以法国极罕见之物由阁下以奉献皇帝陛下,而藏之于法国博物院。”英国司令格兰特也立刻“派军官竭力收集应属于英人之物件”。 三天之后,这座世界闻名的园林已千疮百孔,园内文物珍宝几乎荡然无存。经历150年、耗资亿万、五朝皇帝精心营造的中西合璧的巨型艺术建筑群就这样毁于一旦。圆明园的焚掠,在人类文化史上的损失是无法估量的。侵略者不但毁灭了世界上这座举世无双的园林杰作,而且还洗劫破坏了中国历代所珍藏下来的历史文物。这些中外罕见的艺术宝藏,或被付之一炬,或被肆意毁坏,或被劫掠至海外。汇集了我国优秀文化遗产的经典巨著《四库全书》《古今图书集成》等书籍的文渊阁,也被焚毁了。东晋大画家顾恺之的《女史箴图》(唐人摹本)被英人掠去,现藏于英国伦敦的大英博物馆。沈源、唐岱所画的《圆明园四十景图》被法人掠去,现藏于法国巴黎的国家图书馆。 1900年(清光绪二十六年),八国联军侵入北京,圆明园又一次遭到劫难,园内新添的许多古代青铜器、名贵瓷器、珊瑚屏风、象牙雕刻、金银器具、绫罗绸缎、奇珍异宝,以及园内残存及陆续修复的建筑物,皆被拆抢一空,重现了40年前的情景,圆明园遭到彻底的毁灭。 二 圆明园文物国宝的损失已难以准确统计,仅从流失到欧美的文化艺术珍品看,数量是极为惊人的。除了英国以外,法国是最重要的收藏中心之一。 同治、光绪年间曾在清廷任职的张德彝,在他的《航海述奇》一书中记载了他在伦敦目睹的情形:“至一处,内极广阔洁净,见上下罗列者,皆中国圆明园失去之物,置此赁卖。”其中有皇帝的龙袍、貂褂、太后朝珠以及古玩、画轴等。 1904年8月和1905年8月,康有为曾两度赴法,著有《法兰西游记》一书,记载了在法国博物馆见到大量的圆明园文物。在一博物院,曾见到圆明园旧物“乾隆御笔”白玉方玺,上面雕镂二龙戏珠纽,玉质极佳,为无上神品。康有为感叹:“昔在北京睹御书无数,皆盖此玺文,而未得见,又岂意今日摩挲之。”禁不住悲从中来,哀称“见圆明园宝物令人伤心”。 在法国巴黎东南65公里,位于塞纳河左岸约3公里处的枫丹白露森林中,是著名的别墅,法国国王修造的最大行宫之一——枫丹白露宫。1863年,即第二次鸦片战争结束后三年,拿破仑三世及欧仁尼皇后在这里专门修造了一个中国馆,收藏从圆明园劫掠来的上千件珍贵文物,全部是1860年蒙托邦所敬献,这些从圆明园被劫文物中挑选出来的精品,每一件都可以称为稀世珍宝。 为了取得第一手资料,我曾两度赴圆明园,2014年7月我还曾赴枫丹白露宫中国馆进行专题调研。 在中国馆的入口处,赫然矗立着一座“聚宝龙亭”,雕刻精湛,色彩艳丽,是一件罕见的皇家名物。 走进中国馆大门,放眼望去,尽是中国的稀世珍宝,抬头就看见头顶上三幅巨大的乾隆时期缂丝佛画像,作为天篷装饰着整个天花板空间,让中国馆看上去极其奢华。传说一寸缂丝一寸金,缂丝制品历来是皇家御用之物,其工艺精致无比,线条流畅,纹饰层次清楚,立体感极强。这三幅缂丝主题绘三世佛及弟子十八罗汉、四大金刚形象,显得典重庄严,是缂丝佛画像中不可多得的传世珍品,应是来自圆明园内某个佛堂或藏传佛教寺庙。 展厅中央,三幅缂丝佛画像下,悬挂着一盏华丽的景泰蓝吊灯,吊灯主件由上下两部分组装而成,上部是一件明代的景泰蓝花觚,下部是一件乾隆年间的景泰蓝大方箱盖子,造型别致,给人以美感。吊灯的下方摆放着一件景泰蓝兽纽带盖鎏金四兽足大方箱,原为一对,其中一件盖子改装为吊灯的下部,并重新配了精美的西洋式纽头,据考证此即古代之冰箱,用以放置冰块和水果。展厅进口处放置一对不同造型的景泰蓝大香薰,冰箱和香薰应是圆明园正大光明殿或九州清晏殿内的日用器物。景泰蓝又叫铜胎掐丝珐琅,是从欧洲经丝绸之路传入中国的,因明朝景泰朝皇帝时期将这门技艺推向第一个高峰而得名。景泰蓝制作工艺极为复杂,成形后外观晶莹精美,图案鲜艳夺目,被称为国宝精粹。 中国馆内最显著的位置摆放着一座高约2米的鎏金佛舍利塔,塔身开挖一佛龛,内供奉释迦牟尼佛。塔刹为日、月、伞和三宝,镶嵌硕大的绿宝石。塔身和须弥座亦层层以绿宝石镶嵌,铸造技术精湛,精美而不失庄严,代表着佛教中最理想的天界,是藏传佛教塔的典型样式,被视为无上珍品,显示出皇家供奉佛祖的至尊规格。此类佛塔在乾隆年间亦很少见,据史料记载,长春园含经堂一佛堂内有两座这样的金塔,与紫禁城慧曜楼佛堂内的金塔相类。 佛塔的左右放置一对象牙和一对青铜雕龙,铜龙造型生动,达到高超的艺术水准,与紫禁城、避暑山庄等处皇帝宝座前放置的铜龙造型相同,应曾是圆明园正大光明殿皇帝宝座前的摆设。金塔前的桌案上有两枚鎏金编钟,是圆明园仅有的一套16枚鎏金编钟中的两枚,其他14枚不知散失何处。此套编钟仿古代青铜镈的形制,交龙纽,饰云龙纹,为坛庙祭祀或殿陛典礼时奏乐之用,是十分珍贵的宫廷用器。 编钟之间摆放有一只掐丝珐琅麒麟,神态生动可爱,小巧玲珑,原为一对,另外一只现藏于台湾一私人处,是引人注目的艺术佳作,弥足珍贵。这只掐丝珐琅麒麟受到欧仁尼皇后的喜爱,她曾将其摆放于王宫卧房的榻侧,视如宠物。 柜橱及多宝格内陈设有商周青铜器、明清官窑瓷器、乾隆玉玺、御制碧玉册、大小金塔、金曼达、金银玉翠、景泰蓝器物、犀牛角,以及大量的玛瑙、水晶、珊瑚、雕漆等珍贵文物艺术品。 在一个柜橱内,摆放着一件金曼达,又称曼达拉供盘或坛城,是藏传佛教的寺庙摆设品。此件金曼达铜镀金,镶有绿松石、红珊瑚和珍珠等多种宝石,中央凸起的部分为须弥山,四周为婆罗门教的四大部洲。绿松石为藏传佛教七宝之一,是珠宝中的灵物。作为供佛教信徒修行的圣物,绿松石护佑灵魂,辟邪消灾。台北故宫博物院转存有一件类似形制的金嵌松石珊瑚坛城,此物原供于北京西黄寺,后请于内廷养心殿,有墨书满、汉、蒙、藏文记录:“利益金造曼达,乃世祖皇帝时五辈达赖喇嘛来京供于西寺,章嘉胡土克图以其吉祥万年、寰宇康宁、众生利益,故奏闻皇上,请于内廷供奉。”是清朝中央政权与西藏政治和宗教互动关系的见证。 2015年3月1日,枫丹白露宫中国馆的15件珍贵展品遭窃,至今不知所终,其中就包括陈列于展室中的掐丝珐琅麒麟和金曼达,引起文博界与国际舆论一片哗然,中国馆在闭馆很长时间后才重新开放。 馆内柜橱间,置放着硕大的掐丝珐琅五供。这样大型体量的珐琅彩,应是乾隆年间的艺术珍品,国内现存也十分稀少。五供中间是香炉,两边对称摆放的是花觚。从大小和形状上来看,枫丹白露宫内的圆明园珐琅五供,与北京雍和宫的珐琅五供如出一辙,可以肯定这两套珐琅五供为同批制造。 瓷器是该馆藏品中最多的一类,有碗、罐、壶、瓶、盘、瓷塑等。瓷器中大部分为康熙五彩和乾隆粉彩,其中一只百花壶更是少见,壶体上绘有各种花卉图案,梅花、菊花、荷花、牡丹等绘满壶体,画工极精,具有一种妩媚瑰丽之美。瓷器中一对康熙年间的五彩大盘摆放在该馆的桌子上,盘内的图案取材于水浒和三国故事,绘有人物、战马、景物等,是康熙年间的精品。康熙时期的五彩瓷器比明代又有很大发展,制瓷匠师把这种传统的釉上彩瓷工艺推向了高峰。由于色彩的丰富和对炉温控制适当熙五彩一般都艳丽光润,远超明代五彩器。图案装饰有人物、花鸟、鱼虫等,其中以人物故事艺术价值最高。珍贵的瓷器还有一件宣德青花大碗,宣德青花瓷器是中国古代青花瓷器生产的高峰,《景德镇陶录》卷五评价宣德青花瓷器“诸料悉精,青花最贵”,足见其名贵。 多宝格内还有一件精致的清乾隆绿松石底粉彩西番莲撇口瓶,做工十分精细,器型精美。瓶身的纹饰为融入了西洋风格的西番莲纹,其图案的刻画十分精致,栩栩如生。加之其釉色仿掐丝珐琅制作,因而十分独特,堪称同类器型中的极品。康熙时期制瓷业的一个重大贡献是粉彩的发明。粉彩瓷器是在康熙五彩基础上,受珐琅彩制作工艺影响而创制的一种釉上彩。粉彩是以铅粉为溶剂掺入绘瓷彩料中,其色彩浓淡协调,妍丽柔和,色彩比五彩丰富,画面层次分明,具有中国传统绘画中的没骨书法渲染的艺术效果。 玉器有玉壶、玉碗、玉鼎、玉洗、玉塑、玉插屏等,这些玉器选料精,做工细,圆润晶莹,堪称玉器中的精品。有些玉插屏上刻有金饰皇帝御制诗。见有一件玉洗为琥珀色,刻有花纹,呈椭圆形,四个半裸男孩趴在笔洗的边沿上。这件玉洗与故宫博物院藏品中一只儿戏笔架似乎是一套文房用品中的两件。应是摆放在圆明园某个皇帝书房中的文房用具,如皇帝在园内处理日常政务的地方“勤政亲贤”,或含经堂等。 漆器中见有一件剔红漆盒,剔红又称剔红漆、红雕漆,漆器工艺成熟于宋元时期,鼎盛于明清两代。漆器制作工艺极为复杂,做一件盒子至少要花上一两年的时间,极费工时。因而自古以来,剔红漆器是可远观不可亵玩的王公贵族收藏。这件剔红漆盒雕刻精细,图案为百子游戏图,通体百子神态不一,形象生动,华美富丽,是传世剔红漆器的罕见名作。 三 圆明三园之一长春园内的海晏堂,是长春园内最大的中西合璧的西洋建筑。在海晏堂正面朝西,建有著名的水力钟,两侧排列十二生肖的人身兽头。兽头为铜铸,高约50厘米。十二生肖合十二时辰,代表一天的时间。每过一个时辰,代表那个时辰的动物铜像就从口中喷出水来,正午时十二生肖同时从口中喷水,蔚为壮观,生趣盎然,成为中西文化结合的杰作。 据史料记载,乾隆十五年(1750年)十一月传旨:“长春园内水法处正楼上铜栏杆着改做琉璃栏杆,水池泊岸上铜异兽交铸炉处依原样制作。”对照西洋楼铜版画,水池边有异兽者,只有海晏堂一处,应即是十二生肖兽首。兽首由郎世宁设计,喷泉装置则由法国传教士蒋有仁设计。铜像和喷泉装置既有浓郁的中国传统审美情趣,同时又融合了东西方造型艺术的特点,成为融合东西方文化的艺术珍品。 1860年圆明园被劫毁后,十二生肖人身石像全部被毁坏,12只铜兽头像也被掠至海外。最初这些铜兽头像一直被人秘密收藏,杳无踪影,直到20世纪80年代才有了消息。 颠沛流离一百多年,如今十二尊兽首中已经有七尊回归国内:猴首、牛首、虎首、猪首收藏于保利艺术博物馆;鼠首和兔首收藏于中国国家博物馆;马首重回圆明园。2018年,有消息称,疑似龙首的文物在巴黎一场小型拍卖会上现身,最终以240万欧元被一位加拿大华人买家拍下。令人深感遗憾的是,另外的四尊兽首铜像,蛇首、羊首、鸡首、狗首,至今下落不明,成了历史悬案。 1、10个历史大事件,钩沉国宝曲折流失真相 圆明园文物、莫高窟藏经洞宝藏、天龙山石佛、昭陵两骏、殷墟甲骨、清宫旧藏、新疆宝物、宋元名画……众多国宝重器为何“离家”?流失转手的经过是什么?现在所归何处?本书以实地调查和翔实资料,讲述中国文物一个半世纪令人心痛的流散历史。 2、108件海外遗珍,欣赏难得一见的国宝珍品 包括敦煌遗珍、书画、铜器、陶瓷、玉器、漆器、佛像、甲骨石经等,上起新石器时代,下至于清。图文详解历史背景、制作工艺、色彩细节、造型美感、图案寓意。所选文物来自数十个海外机构:大英国博物馆、纽约大都会艺术博物馆、普林斯顿大学美术馆、美国弗利尔美术馆、日本黑川古文化研究所、美国纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆、东京国立博物馆、法国赛努奇博物馆…… 3、上海大学教授、中国海外文物研究中心陈文平教授,三十余年寻踪问迹,使命不改 自1988年,陈文平一边教学,一边奔走于世界各地,从事海外文物调查和追索工作,通过实地考察、海外参访、查阅文献、举办讲座、参与追索等,建立海外流失文物数据库。本书收录其调查研究的经典案例,还原国宝失落海外的曲折经历,是关于中国遗失文物的珍贵档案。 4、段勇、王云霞推荐 段勇(故宫博物院原副院长、上海大学党委副书记、教授、中国海外文物研究中心主任):《离家的国宝》以实地调查和翔实的资料,还原海外国宝是如何“离家”的,洵足后人反思;并精选了108件海外博物馆及其他公私机构收藏的中国文物珍品,图文并茂地进行深入浅出的解读,使读者获得海外国之瑰宝价值的再认识。 王云霞(中国人民大学法学院文化遗产法研究所所长、教授、联合国教科文组织文化遗产法教席主持人):《离家的国宝》是文物返还领域的一项重要成果,为追索海外流失文物提供了一手资料,对于我国与海外相关机构就文物返还展开合作具有重要的促进作用。