出版社: 吉林出版集团

原售价: 39.80

折扣价: 20.90

折扣购买: 两晋南北朝故事(故事里的中国历史)

ISBN: 9787573126665

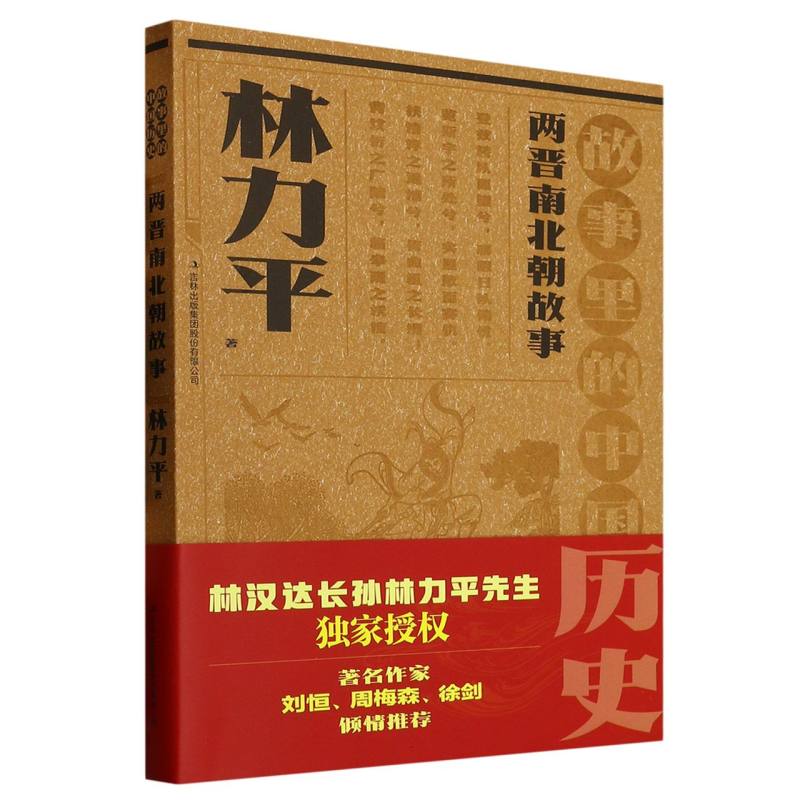

林力平,1954年出生于北京,林汉达长孙,中国文联评论家协会理事,民进中央文化艺术文员会委员。从小受爷爷的熏陶,喜爱中国历史文化,著有《童年的梦》《悲剧的审美与演绎——评京剧“伏生”》等文章,论文《昆舞艺术的成因与审美特征》荣获中国文联第七届全国文艺理论评论奖;曾审校修订《林汉达讲中国历史故事》系列丛书,新著《故事里的中国历史》系列丛书,2023年由吉林出版集团股份有限公司出版。

第一章 洛阳纸贵 公元280年,晋武帝统一全国以后,就想让国家尽快富强起来。他深知战乱之后,首先要让天下的百姓安居乐业,休养生息,才能使百废待兴的国家早日恢复元气。于是,他开始诏令减轻百姓的税赋,实行批量裁军的政策。新政实施不久,西晋的政治趋于稳定,经济得到了复苏,逐渐出现了繁荣的景象,与此同时,文学艺术也得到了长足的发展。晋武帝的这些治国良策的实施是在太康年间,这段时期历史上称为“太康繁荣”。 这期间,西晋出现了一位很有名的文学家叫左思(约250—约305年),字太冲,齐国临淄(今山东省淄博市临淄区)人。他创作的《三都赋》,人们读后都赞不绝口,一时在京城洛阳广为流传,文人墨客都竞相传诵转抄,导致洛阳的纸张供不应求,价格不断上涨。原来每刀(古时一刀纸约100张)一千文的纸张一下子涨到两三千文,而且还经常断货。为了抄写这篇千古名赋,不少人只好跑到外地去买纸,这就是“洛阳纸贵”这个成语的由来了。 左思个子矮小,除了相貌不好看,说话还有点儿结巴。在他很小的时候,他父亲左雍生怕人家笑话,无奈地说:“这孩子根本没法儿和我小时候相比。”甚至还为生了他而后悔。左思听了父亲的话感到很自卑,整日闷闷不乐,感觉抬不起头来,以致严重削弱了他的学习兴趣。起初,他父亲叫他学习书法,后来又让他专攻琴艺,恨不得揠苗助长。可这些督促学习的措施用在左思身上,就好像对牛弹琴。失望透顶的父亲,时常忍不住对朋友们旧调重弹:“唉,我儿子的学习条件虽然比我好得多,可是远远赶不上我小时候的成绩啊!”这些反复责怪的话对左思的自尊心伤害很大,他难受了许久,尤其对父亲的数落很不服气,更不甘心自己一辈子让人家瞧不起,于是萌发了一种向上奋进的志向。 有了初步的志向,他很快挑选了一本曾经读过几页后来又放弃的书卷,静下心来仔细阅读。不多一会儿,书里就像有个好朋友在跟他娓娓道来,讲述着一个个有趣的故事,不知不觉引起了他浓厚的兴趣,以至他着了迷似的对这卷书爱不释手。此时的左思幡然醒悟,后悔自己以往在学习时总是浅尝辄止,似乎一下子明白了学习对于人生的重要性。此后,他咬紧牙关,暗下决心,废寝忘食地发愤读书,几乎到了书不离手的程度。就这么年复一年地博览群书,他写下了不少心得笔记。他随时将书带在身边,反复翻阅领会,温故而知新。几年下来,左思已能够写得一手好文章,为此常被众人称赞,并以辞藻华丽而小有名气。 左思有个妹妹叫左芬,因才貌出众,被晋武帝大选美人时选人宫中,左思一家也就来到了京都洛阳。洛阳城内车水马龙,络绎不绝的人群熙熙攘攘,使左思目不暇接。尤其望见一些悠闲漫步的书生儒士,三三两两地穿梭于街头巷尾,一个个风度翩翩、谈吐儒雅、举止大方,简直快让他羡慕死了。眼前繁华的京都,激发了左思的创作欲望,他打算效仿班固和张衡的文笔,以辞赋的形式撰写一篇描述都市繁花似锦、美轮美奂景象的文章。左思小时候曾读过班固写的《两都赋》和张衡写《二京赋》,由衷地钦佩两篇文中宏大的气魄和华丽的文辞,赞叹他们写出了东京洛阳的繁荣市景和西京长安的皇家气派。而此次目睹了洛阳城繁华绚丽的景象之后,他却感到在二人的作品中,虽然辞藻华丽可观,但多少存在一些虚而不实、空泛浮夸的内容。于是,他决心按照三座城市原有的面貌,撰写一篇《三都赋》,把三国时期的魏都洛阳(220年曹丕定都洛阳;265年,西晋代魏,仍以洛阳为都)、蜀都成都、吴都南京分别写入赋中。 “故事里的中国历史”系列图书跨越半个多世纪,由林汉达先生创作奠基,其长孙林力平先生续写完成,中国当代著名作家刘恒、周梅森、徐剑倾情推荐——一部书稿两代人,血脉相承,赓续经典!