出版社: 文化发展

原售价: 88.00

折扣价: 55.50

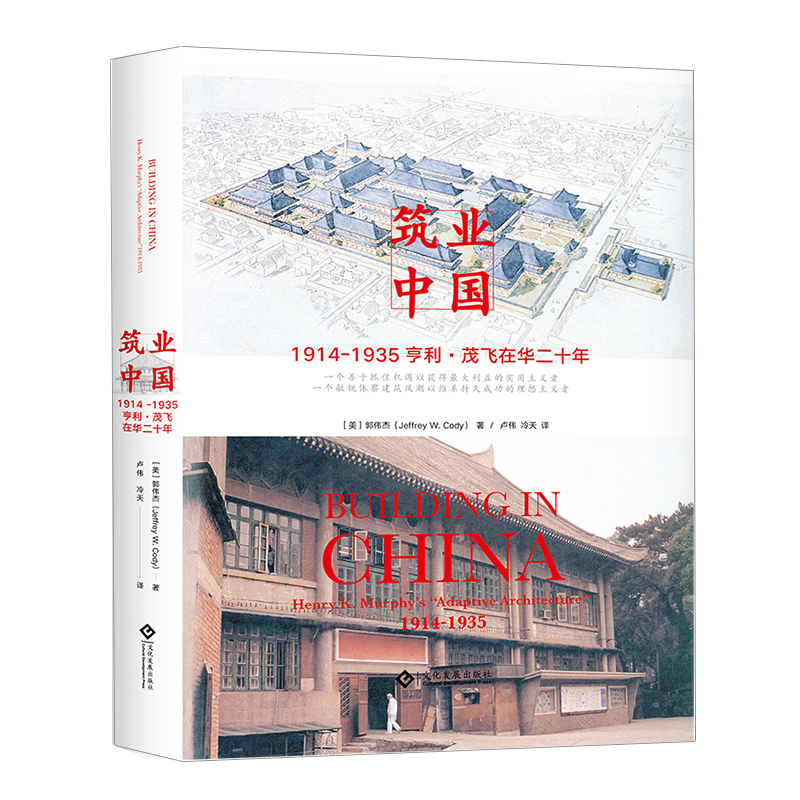

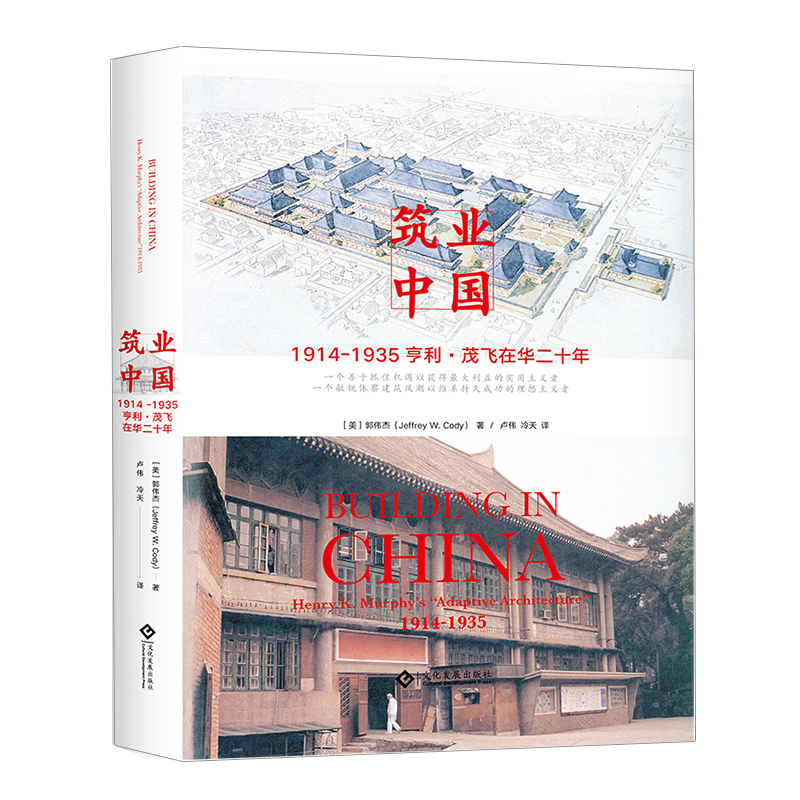

折扣购买: 筑业中国:亨利·K. 茂飞的“适应性建筑”,1914—1935

ISBN: 9787514227925

郭伟杰(Jeffrey W. Cody),康奈尔大学客座助理教授,香港中文大学建筑系教师,建筑历史学家协会、亚洲研究协会会员,主要研究亨利·K.茂飞,是中国建筑史和城市化专家,现在负责盖蒂保护研究所的东南亚教育计划。 译者简介: 卢伟,南京大学建筑学硕士,国家一级注册建筑师,学术兴趣点主要聚焦于中国近现代建筑。相关论文见于《城市规划》、《中国园林》等学术期刊。 冷天,东南大学建筑学硕士、南京大学建筑学博士,美国宾夕法尼亚大学访问学者,南京大学建筑与城市规划学院副教授,建筑系副主任,主要从事中国近现代建筑史研究、历史建筑遗产改造更新等领域的研究。

到了1933年,56岁的茂飞步入了自己中国职业生涯的黄昏阶段。两年后,他退休返回美国,在自己设计的家中(位于康州布兰福德的基拉姆角)度过了余下的十九年时光。在上海生活的最后三年里,茂飞过着一种孤独却并非离群索居的生活。他在外滩附近租下了一间小公寓,并置备了一条舢板船,和朋友分享扬帆远航的乐趣。他偶尔还在房地产投资公司兼任建筑顾问,帮助他们在拟开发的地块上设计一些外国人住宅。大部分时间中,他的工作基本上只是挂了一个名字而已,偶尔才会去那个雇佣了四名绘图员的小办公室看看。在事务所的雇员中,有一位年轻不羁的美国建筑师埃德蒙· 培根。培根受到了茂飞很多的影响,尤其是他对中国传统建筑设计的价值解读。尽管茂飞从未得到大多数外国建筑师的关注,但他仍跟多位中国建筑界人士保持了很好的关系, 例如赵深和陶桂林。 前者是当时(由华人创办和经营的)上海两大建筑事务所之一的合伙人;后者则是馥记营造厂的创始人,该公司不仅承建了茂飞设计的南京灵谷寺阵亡将士纪念塔,也是中国各地大量重要建筑作品的营造商。在返美前的最后几年里,中国朋友们还亲切地称他是“一位讷言敏行的人”。 1935年,五十多名业内好友(大部分都是华人)应邀参加了陶桂林为茂飞举办的饯行宴会。在陶桂林发表完热情洋溢的赞美致辞后,这位美国建筑师详细地回顾了他在中国的职业生涯。茂飞提到了自己希望在中国达成的两个目标:做一名负责任的建筑师,探索中国建筑的奥秘;这样一来,他才能够更有效地投身到设计工作之中。茂飞特别提到了几个他自认为最满意的作品:金陵女子大学、燕京大学和南京阵亡将士纪念公墓。茂飞对建筑界友人给予他的帮助表示了感谢,他为此受益匪浅。他还强调说,他深信中国的建筑转型一定能够取得成功。然而,漫长的中国岁月也使他力倦神疲,他渴望返回故土家乡,他相信他的朋友们都能够理解这一点。茂飞没有提到他窘蹙的财务状况,他恭顺地接受了陶桂林的盛情邀请,帮他支付了返美的船费。几天后,他踏上了前往纽约的旅程。 这些盘根错节的社会关系以及亨利·茂飞传奇般的经历,引发了对他遗产问题的讨论。今天又应该如何去评价茂飞的作品?茂飞那些古典复兴式建筑作品,从未使他在经济上变得富有。然而,在他离开以后,这位美国建筑师在中国的职业地位,却常常遭到他人的误解。例如,一位传记作家曾将茂飞称为“美国最杰出的建筑师之一”;很明显,这位作家更关注他作为美国建筑师协会会员的头衔,而忽略了茂飞在美国建筑界寂寂无闻之事实。茂飞显然在他的职业领域中占据着一个不高不低的位置,但又应该通过什么样的方式,才能将他准确地定位出来呢? 以下列出了考量茂飞遗产的三种方式。第一种方式,通过追溯茂飞身后的相关文献资料,回顾当代建筑评论中的三种趋势:在中国出版发行的中、英文期刊,以及大量从教会或其他类型刊物中选取的案例,它们能够反映出建筑发展的趋势。衡量茂飞影响力的第二种方式,便是对几位相同时代中国建筑师的职业生涯进行一番简要的考察。 第三,茂飞的影响还体现在后来的建筑师们在适应性建筑实践的多轮探索之上:在1954—1960年和1979年之后的中国大陆,以及在1949年之后的中国台湾(更具连贯性)。这些案例表明,作为茂飞“毕生事业”的适应性建筑问题一直都未得到解决,并引发了中国建筑师们无休无止的争锋与论战。 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"☆ 第一个在近代复兴中国古典建筑的建筑师是美国人,他也是中国第一代建筑师的老板、朋友与合作者,而他的生涯长期隐没在历史之中,无人深挖,他探索的问题,至今仍未解决。 ☆详细记述茂飞建造北京大学、清华大学、金陵女大、湘雅医学院……并出任国民政府首都计划(南京)顾问的具体过程,客观评价茂飞的建筑遗产和影响力,填补历史空白。 ☆是建筑史,也是近代史:从建筑项目切入,详细呈现了中国近代历史中,教会、买办、美国外交官、国民政府、民族主义……几股力量之间错综复杂的利益博弈,一个特别复杂的近代中国跃然纸上。揭示建筑背后的文化、社会和政治之间盘根错节的相互关系。 ☆通过建筑,理解权力、文化、身份、形式、空间;理解近代中国;理解全球化。\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"