出版社: 中信

原售价: 88.00

折扣价: 56.40

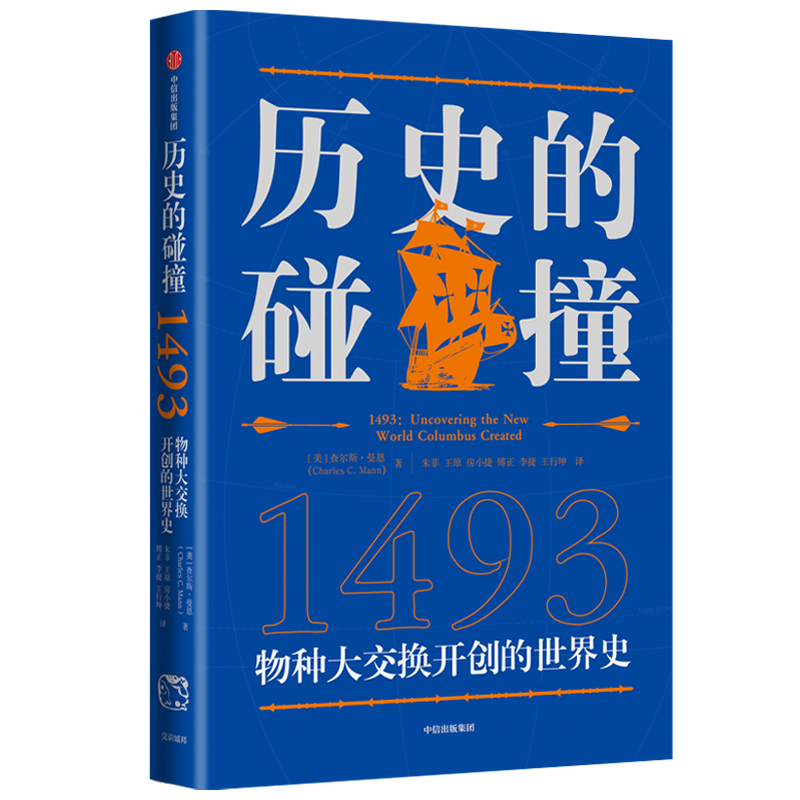

折扣购买: 历史的碰撞(1493)

ISBN: 9787521731149

查尔斯·C·曼恩是《大西洋月刊》、《科学》和《连线》杂志的撰稿人。他也为《财富》杂志、《纽约时报》、《史密森尼》、《名利场》、《华盛顿邮报》供过稿,还为HBO电视台的连续剧《法律与秩序》撰写过脚本。

推荐序 我是查尔斯· 曼恩前一部作品《历史的碰撞:1491》的忠实粉丝, 在那本书中,他为我们彻底地考察了哥伦布到来之前的南北美洲。那本书的研究资料十分详尽,写作手法非常精妙,使得它读起来毫不枯燥。 而在《历史的碰撞:1493》中,曼恩达到了一个新的、真正全球化的层次。在艾尔弗雷德· W. 克罗斯比[Alfred W. Crosby,《哥伦布大交换》(The Columbian Exchange)的作者,我可以自豪地说他也是一个楠塔基特人]开创性作品的基础上,曼恩完全写出了我们这个世界的故事:一个曾经由数个独立大陆构成的“ 行星”是如何快速变成一个单一、“ 全球化”的实体的。 曼恩不仅仅与数名科学家和研究人员交流,还访问了他所写到的地方,因此当我们跟着曼恩从世界的这个偏远角落到另一个地方去的时候,这本书会给我们带来不可思议的、身临其境的感受。并且,这部作品一如既往地精彩。在讲述西班牙和中国文化是如何在16 世纪的菲律宾群岛发生碰撞的未必确实的故事时,他将我们带到了民都洛岛, 这座岛屿的“ 南侧海岸有很多小海湾,它们一个挨着一个,就像苹果上的齿痕”。 我们知道了疟疾、马铃薯、烟草、鸟粪石、橡胶树和甘蔗的传播是如何扰乱并震撼了这颗行星,并将继续这样影响下去,直到我们生活在一个一体化的或者至少是接近一体化的地球上为止。当然,无论 那些促成这些重大改变的人类策动者是否能在500 多年的这一进程中幸存下来,曼恩都在这一部里程碑、启示录式的书中提出了一个开放式的问题。 —特邀评论家 纳撒尼尔· 菲尔布里克 自 序 它看上去就像一个冰激凌甜筒。但是我走近之后才发现,这个小男孩正在生吃一块甘薯。他的父亲把甘薯的顶端掰开,露出里面橙色的瓤,小男孩一口一口地啃着它,没有被削掉外皮的甘薯底部正好可以当作把手。 这里是上海西北方300 英里处的一座农场。在中国农村,人们经常生吃甘薯—这对于像我这样的西方人来说很稀奇。直到这个小男孩跑回去寻求他正在为一行甘薯锄草的父亲的庇护,我才注意到我一直在盯着他看。这位父亲怒视着我,而我挥手表示歉意。因为我不会汉语,所以没办法告诉他,我其实并不是盯着他的儿子,而是盯着他儿子手里的甘薯。我也没办法说出来,我之所以目不转睛是因为这个甘薯是四五百年来全球范围内所发生的震撼性的变化的象征。 甘薯原产于中美洲。西班牙船在16 世纪70 年代将甘薯运到了马尼拉,随后一名中国船长瞒着西班牙海关将甘薯的叶、蔓缠绕在绳索上,并将绳索塞进一个筐子里偷运了出去。他将这种走私来的植物带到了位于中国东南部,与台湾隔海相望的福建。 那个中国小孩是怎么得到他手里的甘薯的呢?答案是哥伦布。科学家们将哥伦布看成无意间开启了全球范围内爆炸性生物交换的人 在他建立了东、西两个半球的联系之后,成千上万的动植物物种在大陆之间往来不绝。这是恐龙灭绝以来生命史上最重要的事件。历史学家称其为“ 哥伦布大交换”,这就是为什么意大利有番茄、美国有橙子、爱尔兰有马铃薯(俗称土豆)、泰国有辣椒,以及中国有甘薯。 “ 哥伦布大交换”也能在很大程度上解释为什么英国人输掉了美国独立战争,为什么墨西哥城成了世界上第一座真正国际化的城市,以及为什么数百万非洲奴隶被运到了大西洋彼岸。事实上,这都与本书的主题—哥伦布大交换—有关。 所有这些历史都包含在这个男孩和他手里的甘薯中,尽管他根本不知道这些事情。对他来说,那只是一份零食而已。当我掏出照相机的时候,他的父亲带着不信任的眼光翻了个白眼。但是我拍下的是关于数个世纪全球混乱情景的照片。小男孩噘起了嘴,我按下了快门。 防疟别墅 世界各地都有族群对疟疾有遗传性抵抗力,但西非与中非地区的人最为突出,他们对间日疟原虫几乎完全免疫。(粗略地说)对恶性疟原虫大约有一半抵抗力,再加上因童年不断地感染疟疾而拥有了较强的获得性免疫力。西非与中非的成年人,无论过去还是现在,都是全世界最不容易感染疟疾的人。当人们意识到,几乎所有运往美洲的奴隶都来自西非与中非时,生物学与历史学发生了交集。在间日疟原虫肆虐的弗吉尼亚和卡罗来纳,非裔奴隶比英国殖民者更易存活和繁衍后代。从生物角度来说,他们更“ 适合”,这个承载了过多含义的词, 其意思其实是:他们在这些地区更具遗传优势。 20 世纪曾有种族主义理论家叫嚣,认为是基因优势造就了社会优越性。而非洲人遭遇的一切恰好展示了这种夸夸其谈的错谬。西非人发现,生物学上的财富不仅没有为他们带来优势,而且因为人性的贪婪和冷酷把其扭曲成了社会机制的缺陷。他们的免疫力变成了他们被奴役的命运的源头。 这是怎么回事呢?回想前文所述,间日疟原虫暗藏在英国人体内横渡大西洋;鉴于此前有如此多关于间日热的描述,它当然是在17 世纪50 年代之前就已经到达美洲。回想一下,弗吉尼亚的殖民者在17世纪70 年代之前就学会了提高存活概率的方法;季节性死亡人数下降到原来的10% 或更低。但接下来的10 年间,死亡率再次攀升,据历史学家达瑞特·拉特曼(Darrett Rutman)和安尼塔·拉特曼(Anita Rutman)分析,这是恶性疟原虫出现的信号。恶性疟原虫比间日疟原虫对温度更敏感,也从未在英国流行,因此它几乎必然是潜伏在第一批非裔奴隶身上,漂洋过海而来。 恶性疟原虫有其独特的模式。在切萨皮克湾,冬、春两季死亡的非洲人比欧洲人更多,拉特曼夫妇认为其原因是营养不良和居住条件恶劣,以及非洲人对冰雪环境的不适应。但非洲人与欧洲人的死亡率曲线在8 月和11 月间交叉了,在蚊子最多的初夏,疟疾感染会进入高发期。这几个月里,主人的死亡率远远高于奴隶,以至于欧洲人的整体死亡率超过了非洲人。卡罗来纳的情况也大同小异。非洲人在那里也遭受着肺结核、流感、痢疾和主人虐待的连环打击,死亡率非常高。其他同伴带来了各自从未遇到过的疟原虫类型,于是他们有很多人也感染了疟疾,但没有像欧洲人那样迅速死亡。 因为所有殖民地都没有保留精确记录,所以得不到准确的死亡率对比。但通过观察另一块疟疾肆虐的欧洲企图征服的大陆,或许能有所了解,这块大陆就是非洲。(比较大西洋两岸的疟疾发病率,这个想法本身就具有我们所处的“ 同质世”的时代特征。)菲利普·科廷(Philip Curtin)是研究奴隶制最重要的历史学家之一,他通过研究英国人的记录,还原了英军在尼日利亚与纳米比亚的遭遇。数据非常惊人: 19 世纪议会的有关驻西非英国士兵的一份报告得出结论,每年死于疾病的士兵占48% 到67%。相比之下,同地区非洲部队的死亡率在3% 左右,差距达到了一个数量级。非洲疾病对欧洲人来说十分致命,科廷发现,奴隶船上白人船员的死亡比例要大于黑人奴隶,虽然后者被锁在充满排泄物、条件极其恶劣的船舱里。为了减少损失,欧洲奴隶主开始雇用非洲船员。 在美洲殖民地,欧洲人和非洲人的死亡率差距则小很多,因为在非洲,令欧洲人丧命的除了疟疾和黄热病,还有很多其他疾病。但和议会报告同时期的另一份英国调查显示,在小安的列斯群岛(Lesser Antilles,加勒比海南部的弧形列岛),非洲人的存活率是欧洲人的3 倍以上。这个对比可能低估了两者的差距;这些岛上几乎没有疟疾。似乎可以说,在美洲的疟原虫和黄热病疫区,英国人第一年的死亡率是非洲人的3 倍到10 倍。 欧洲人很难忽视经济逻辑。如果他们想种烟草、水稻或甘蔗,最佳的选择是非裔奴隶,而不是欧洲的契约仆役或印第安奴隶。“ 假设维持这三者的成本相同,”科廷总结说,“ 即使奴隶价格比欧洲仆役高出3 倍,他们仍然更受青睐。” 奴隶制与恶性疟原虫一起兴盛了起来。就实际情况而言,恶性疟原虫无法在大西洋城和新泽西长期立足,因为那里一年中只有几周的日均最低气温能达到66 华氏度左右(约19 摄氏度),这已是此种寄生虫的生存极限。但在南面仅120 英里的华盛顿特区,稍微温暖的气温就让恶性疟原虫每年秋天都造成威胁。(华盛顿特区被称为美国南方最北端的城市也并非毫无道理!)宾夕法尼亚与马里兰的州界横亘在这两个城市之间,这条著名的界线是1768 年由查尔斯·梅森(Charles Manson)和耶利米·狄克逊(Jeremiah Dixon)测绘的。这条“ 梅森– 狄克逊线”(Mason-Dixon Line)将美国东海岸地区大致分为两块,其中一块恶性疟疾猖獗,而另一块则没有。同时,它也区分开了以非裔奴隶制为主要制度的地区和这种制度并非其主要制度的地区(它与本土印第安部落的奴隶社会和非奴隶社会的分界线也大致重合)。它还是一条文化分界线,两侧是美国文化最持久的一对分歧—北方的扬基(Yankee)和南方的迪克西(Dixie)。马上要面临的问题是,上述种种是否彼此关联。 几十年来,一批很有影响力的历史学家坚称,美国南方文化形成的摇篮是它的大种植园—对于门外汉来说,最具代表性的非电影《乱世佳人》(Gone with the Wind)中的塔拉庄园(Tara)莫属。这些 历史学者称,种植园是一个原型,一个标准,一个模板;它是南方的自我想象的核心所在。不久后,这种观点遭到了其他历史学家的批判。殖民地的大种植园只存在于切萨皮克湾南和查尔斯顿附近低地的乡村。很明显,这是两个疟疾疫情最严重的英国殖民地。20 世纪20 年代,全面的排水工程消灭了弗吉尼亚的疟疾,但南卡罗来纳沿海地区在之后20 年里仍然是美国疟疾问题最突出的地方。从这个角度看,电影中的塔拉庄园似乎是有疟疾的乡村里最理想的居所:建在小山顶上,四周是宽阔、平坦、修剪整齐的草坪,高高的窗户迎风敞开。所有细节似乎都是为了防止五斑按蚊而设计的,那些小虫在低洼、不规则、时而有遮蔽的地方和无风的环境里才会旺盛繁衍。疟疾和这种防疟别墅的建筑风格之间的联系,难道是一种巧合吗?否定可能存在的关联,显然很不明智。 历史学家拉特曼问道:“ 拥有相对较高生病率和较低预期寿命的人群,会持什么样的态度呢?”有些人认为,美国南北战争前南方文化的特性—鲁莽、漫不经心、热衷炫耀—的根源正是如影随形的疾病威胁。还有人描述过他们面对死亡时特殊的平静。也许是这样,但它很难证明南方人的确曾经异常轻率、虚荣或坚忍。事实上,反对意见也不难想象:那把始终架在南方人脖子上、冰冷的死亡之刀,使他们变得羞怯、谦逊、易冲动。 另一种观点得到了更多实证支持:持续的患病风险让劳动力变得不稳定。缺乏保障使小农户遭受损失,几个劳动力的丧失就能让他们不成比例地蒙受重大损失。与此同时,拉特曼指出,“ 大量劳动力能为应对灾难提供保障”。更大的种植园的支出更高,但也更加安全。久而久之,大种植园主占据了优势;而小业主还在挣扎。进一步拉大差距的是,在疾病暴发季节,富有的卡罗来纳种植园主负担得起搬到无疟疾的山区或海边的度假屋的开销,而贫农和奴隶则不得不留在疟疾疫区。疾病就这样轻轻一推,便将富人与穷人分成两列。拉特曼说, 有疟疾的地方更容易产生“ 经济上极端的两极分化”。疟原虫不仅推动农夫接受了奴隶制,更有利于大种植园的发展,而这又进一步提升了对奴隶的需求。 疟疾并没有导致奴隶制出现。更确切地说,它为奴隶制巩固了经济基础,平衡了亚当·斯密所说的障碍的作用。烟草种植园主由于没有发现苏格兰人和印第安人是死于间日热,所以主动去利用非洲人对疟疾的抵抗力。事实上,几乎没有证据显示第一批奴隶主清楚地知道非洲人具有免疫力,一方面因为他们还不懂什么是疟疾,另一方面因为在各自与世隔绝的种植园里生活的人们,无法轻易地做整体比较。但无论知道与否,蓄奴的种植园主比他雇用契约仆役的同行在经济上更具优势。如果两位卡罗来纳的水稻种植园主各自带回了10 个工人, 一年后其中一位还剩9 个工人,而另一位只剩5 个,前者当然更可能富裕起来。成功的种植园主会买入更多的奴隶;新来者会模仿事业最大的邻居的做法。奴隶贸易就这样在疟原虫吹起的大风中扬帆起航了。 《哥伦布大交换》作者克罗斯比推荐 《纽约时报》《华盛顿邮报》推荐图书 《时代周刊》2011 年度非虚构图书 500多年世界史的另类阐释,解答我们对人类命运、社会发展全球化的困惑 《哥伦布大发现》之后又史学巨著,为15世纪后的世界,勾勒出非常清楚的轮廓,阐明了欧洲与美洲的生态冲突如何实际上转变人类历史的每个面向,是一本堪称经典的好书!应当成为所有高中和大学世界史课程的参考书目。 严谨的治学精神与独立辩证思维的结晶,改变世人看待世界的方式 研究资料透彻、紧跟前沿,涵盖了世界史、免疫学和经济学等学术领域,作者在研究、旅行和访谈之上,慎重地归纳整理、辩证论述,他在向读者提供大量信息且引发大家的兴趣时,改变了世人看待世界的方式。 自然科学与人文科学的融合 生态学VS世界史以及哥伦布VS郑成功这两个对应主题,巧妙地交织于曼恩生动诉说的大交换故事之中。