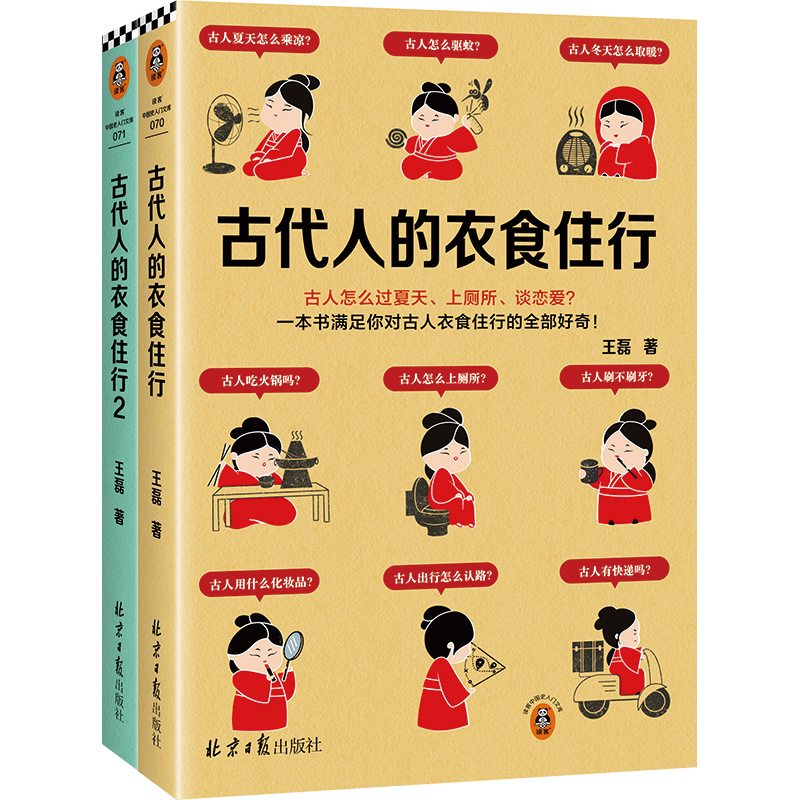

出版社: 北京日报

原售价: 119.80

折扣价: 67.09

折扣购买: 古代人的衣食住行1-2(全2册)

ISBN: 978754774626411

王磊,毕业于东北师范大学历史系,有15年全国重点中学的历史课程执教经验。 在教学过程中,他发现学生们对古人的日常生活很感兴趣,但平时的历史教学很少涉及这方面的内容,于是产生了写作本书的想法,专门介绍有关古代中国人衣食住行、恋爱婚姻、风俗娱乐等方面的内容。

02 古代的厕所长什么样子(节选) 有人统计过,一个成年人平均每天上厕所6~8次,算下来一年就有2500次。按照平均每次两分钟计算,人的一生中,大约有整整一年的时间是在厕所中度过的。与我们一路相伴的厕所,在古代又是什么样子呢? 在上古时代,厕所很简陋,就是露天挖一个大坑,人在坑边上如厕。后来,人们在粪坑上面搭建了小屋,估计是怕露天风大把人吹进粪坑。那时候上厕所的确是一件危险的事,如果不小心掉进坑里,不摔死也会被淹死。你别笑,历史上还真有这样的事:春秋时的晋景公,就是如厕时掉进粪坑淹死的。《左传·成公十年》就记载过晋景公“如厕,陷而卒”,但也有人分析他是上厕所时突发疾病才掉进粪坑死的。晋景公因此成为历史上di一个在厕所殉职的君主,估计也是wei一的。 到了汉朝,厕所一般设在宅院的后方,搭建在高处,下面连通猪圈,人排泄出来的粪便可以直接掉进猪圈给猪吃,这种厕所叫作“圂”(hùn)或“圂厕”。圂厕的好处有三个。首先,把厕所和猪圈两个污秽处结合在一起,减少了污染源,并将人畜粪合一,方便清理利用。怎么利用?用来做肥料。在没有化肥的古代,人畜粪便是zui好的农业肥料。其次,将人粪作为猪的辅助食料,有利于资源再利用。另外,将厕所设在猪圈上方,结构立体,占地面积小,从而达到了节约空间的目的。这种圂厕至今还流行于陕南、四川等部分地区。但圂厕也有一个弊端,就是猪食用人类粪便可能会引发寄生虫病。 古代还流行一种便携式的如厕器具,因其形状似老虎,所以叫作虎子,也就是我们俗称的夜壶。至于为何以虎为器形,说法比较多。有的认为这是古人表示对老虎的厌恶。还有一种说法认为这和汉朝名将李广有关——据《西京杂记》记载,李广打猎射死一只老虎,便“铸铜像其形为溲器,示厌辱也”。但现存zui早的虎子是战国时期墓葬出土的,这说明虎子的出现远在李广之前。 虎子很大方便了古人如厕,这说明古人也很懒,晚上也不愿意到屋外面上厕所。不光男人可以用虎子,古代也有女用虎子,这种虎子口部偏大,口部上方还有一个盘子形状的外延,防止尿到外面。 到了唐朝,由于开国皇帝李渊的爷爷叫李虎,而古人讲究避尊者讳,怎么能把开国皇帝爷爷的名字用在如厕的器具上呢?于是,“虎子”就改名为“马子”。古人对马子的要求也随之变高,不光要能用来装尿,还要能装粪便,所以马子的形制也加大了,变成了桶形,“马桶”因而诞生。 ◆ 古人怎么过夏天、上厕所、谈恋爱?满足你对古人日常生活的全部好奇! ◆ 系列畅销30万册! ◆ 生活、情感、饮食、职场、家庭、司法等11个主题,127个脑洞大开的话题,从先秦讲到明清,从衣食住行讲到社会文化,展现古人日常生活的方方面面! ◆ 作者拥有15年全国重点中学的历史课程教学经验,深受学生喜爱。 ◆ 全彩印刷,153 张精美插图,直观感受古人日常生活的真实画面。 ◆ 参考305篇专业文献,邀请复旦大学专业历史学者审校,确保知识点无误。 ◆ 翻开本书,满足你对古人日常生活的全部好奇!