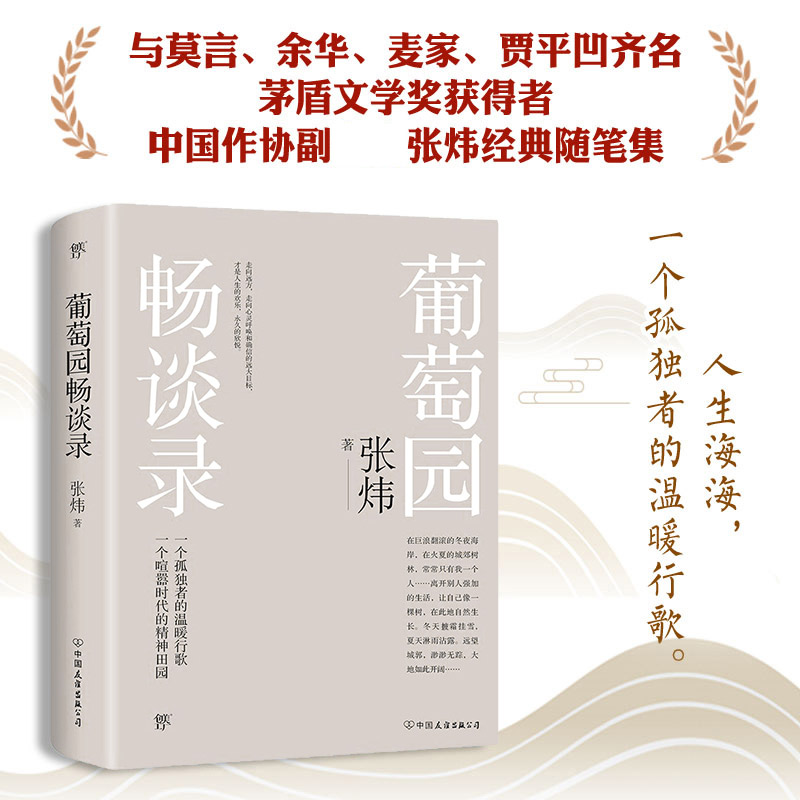

出版社: 中国友谊

原售价: 48.00

折扣价: 27.90

折扣购买: 葡萄园畅谈录

ISBN: 9787505746183

张炜,当代作家,中国作家协会副主席。山东省栖霞市人。1975年开始发表作品。2014年出版《张炜文集》48卷。作品译为英、日、法、韩、德、塞、西、瑞典、俄、阿、土、罗、意、越等多种文字。著有长篇小说《古船》《九月寓言》《刺猬歌》《外省书》《你在高原》《独药师》《艾约堡秘史》等21部;诗学专著《也说李白与杜甫》《陶渊明的遗产》《楚辞笔记》《读诗经》等多部。作品获优秀长篇小说奖、“百年百种优秀中国文学图书”、“世界华语小说百年百强”、茅盾文学奖、中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、中国作家出版集团特别奖、南方传媒杰出作家奖等,2015年被法国文化部授予“法国文学艺术骑士勋章”。近作《寻找鱼王》《独药师》《艾约堡秘史》等书获多种奖项。

第一章 精神的丝缕和火种 陌生感和千篇一律;安定与排遣。人的抱负和奢望。 这里是一片沉默,也是一片喧嚣。就看怎样感知它、发现它和接受它。从地图上看这里只是一个犄角,它伸进海里,成为又可怜又精巧的大陆边缘。与之呼应的是海中那几粒岛屿。这儿在古代称为“登州海角。” 很久以前,当老铁海峡还没有发生陆沉的远古,这里与辽东半岛连为一体。 如果不从现代的角度去看,这里可算偏远的“东夷”。文化的寂寞,边地的寂寞。两千年前的孔子传礼也没来这里,他认为这里的人原本懂礼。可能那也是一种“夷人之礼”吧。 对这里的人文地理本应极为熟悉。可一切触目皆生。像来到了一块生僻之地。偶尔能看到十多年前的痕迹,但只是一闪,另一种感觉就将其覆盖了。 四周响起的声音也是如此。它显得久远、深入,不由得让人疑惑:这是从哪个世界飞来的声息?自己的声音与之同源同根吗?是,又不是。从哪里来?从这里和远方?是归来还是离去?是旧友还是新朋?是主人还是客人? 隐隐希望看到真正独特的东西。这显出了自己的天真和浪漫。其实到处一样,更多的是千篇一律。现代风习的感染力同化力比过去的时代大了十倍百倍。处处都给翻造了,改变了,此地与彼地必须一样。房屋是这样,街巷甚至植物、人,都是这样。这才让人吃惊。 最好能拨开表面的浮障,探寻到不同的、个性强烈的内核。这应该是久居此地的目的之一。 烦恼和愉悦、欣喜,被种种情绪纠缠也是必然。偏远之地给人安定,也给人一些焦躁。关键是能够排遣 ,能够与这片土地在心灵深处沟通和对话。平静的、温暖和从容的心情一点点泛上来,从此也就住得下了。 没有什么隆巨的事业。谁也没有那么大的抱负,起码是外在的抱负、世俗物利的抱负。只是寻个安静的读书地场。这个地场对人的磁性大,正在把人吸附,如此而已。人如果能够借此休整和修正,培养起好的心情,生成明亮的眼光,就该非常感激了。人对其他并无奢望。 害怕被打扰,也不想打扰别人…… 1987.11.22 无边无际的葡萄园;另一种危险。可怕的反差;虚假的繁荣和真正的贫困。 这里最引以自豪的,是无边无际的葡萄园。而且在海滨,离另一片无边无际(大海)只有四五百米甚至一二百米。这种壮观和美丽足以震慑一些人了。 这种美的生成自有原因。当然有经济因素,也有其他。这里的土质适合种植葡萄,糖度高,色香味具佳。这就不仅是人为,而且包括了神秘的命数。 十几年前这里主要是林场和园艺场,丛林比现在密,但葡萄园和现在差不多。 一些建设工地从南到北、又从北到南地铺展,这大概要毁掉一些葡萄园。还有煤矿的开采。有些所谓开发区围了大墙,墙内空空如也,无端地毁掉作物,不能不说是一种罪孽。这是和平年代里的一种摧毁,是特别的危险。 战争年代不能贯彻法度,又难以遵循理性,所以当时这片海滨毁灭了许多美好的东西。现在则不同,现在应该是得以休养生息的时期,是建设时代,应该从容规划,着眼全局。如果不能,就是野蛮的肆虐。 模仿的可怕后果比预料得还要大。舞厅、馆舍,还有各种消费场所,都从开放的窗口模仿而来,迎合了浅薄无知和贪婪的心性。一方面制造了虚假的繁荣,另一方面到田野上看看,陋巷,穷人,泥泞的乡下小路,拥挤可怕的集市,街道,贫寒无靠的山民……真正的贫困。这种反差的存在,是一个地区最无耻的表现。 对待这种耻辱,人要有义愤、有表示,心中有愧。面对这样的时代,每个人都像迎接一场考试,对意志、品格……一个人在今天也许不能成功,但不应失败。 丑恶的势力、丑恶的人性,在一种风气中会蔓延和复活。要抵抗先要战胜疲惫,有忘我精神。这将是艰难的人生…… 1987.11.23 没有真正的隐者。现代生活及一块土地对隐者的腐蚀。 有人要学做隐者,其实没有那样的隐者。当然有些名号也是强加的。那些挂出牌子的“隐者”往往都是策略之人。 有名的“隐者”也就不“隐”了。记得鲁迅先生在谈隐者时,曾有过精彩的剖析。 在一个地方久居,就得忍受。 几年前拜访过一个隐者。他居于偏僻之地,但焦躁明显可见。他不能忍受遗忘,对世俗的喧声格外敏感。 现在与过去不同,传播信息发达得不可思议,这既刺激了隐者,又发掘了隐者。现代生活不断制造隐者又不断毁掉隐者。制造,是它的荒谬、紊乱的生活节奏对人的逼迫,不断逼迫的结果就是终于使人奋起决绝。他们一旦告别了,总是愤怒而坚决。可是他们接下去又会发现,他们已经离不开现代生活了。物利得失尚可忍受,其它呢?误解甚至是侮辱、各种令人难堪的遭际,也能忍受吗? 真正的隐者必须心冷如冰,放弃了“文明人”的“体面”才可以去做。 隐者追求的是自尊,可是现代生活除了破坏这自尊,还有无时不在的腐蚀。 任何土地既有培植力又有腐蚀力。它往往通过腐蚀得来养料,再去培植所需要的一切。 土地的强大拗性可以对人的个性视而不见,无时不在并无孔不入地牵引、诱惑和教导一个人,使他在不知不觉中改变和就范。他被消融了,同化了;当他发现这一点时,就开始挣扎和呼号。这一叫,一个隐者的形象又破坏了。 这个地方自旧社会就是一个商业发达之地,人很精明。隐于此地可太难了,他必须先变为一个商人,然后才能隐下。如果要抵抗,要叫喊,隐是隐不住的。 这个时代,可见宁做个战士也不要做个隐士。 隐而不成的无聊和悲凉,不是一般人所能想象的。 现代社会里,唯利是图的人多了,好奇的人也多了。过去发现一个隐者,如果他居于特别偏僻的山地边陲,那么要传达出隐者的消息会很困难。他骑上最快的马跑上一生,又能传播多少?现在则不同,不要说卫星电视、报刊传真之类,单是电话,揭露一个隐者也很容易,“喂,这里有个‘隐者’,快来看看吧!” 自然地、旁若无人地生活,真是太难了,有时却是一种必须。 1987.11.26 时代的上访者;基层与环境。今天与明天的生存。 与过去的上访者不同,他们现在是因为自然环境被破坏而愤怒。过去只有知识分子关心环境之类,今天是农民。他们在为自己的生存而抗争。环境的灾变不来到一个严酷的时刻,农民就不会站出来。他们是时代的上访者,崭新的上访者――这是悲剧还是喜剧? 整整一个村庄失去了活鲜清澈的水源,这是对一个地区发出的最可怕的警醒。可惜极少有谁真正重视。 一个时代有一个时代的主题,一个地方有一个地方的主题。地方的主题是小主题,如果它不与时代的大主题结合的话,就没有前途。这个时代的大主题应是“人类与环境”。人类的发展、生存,都依赖于怎样对待环境、产生一个什么样的环境。有些问题已经不能再等待。因为未来的环境,不久以后或很久以后的结局,都要依赖于现在的认识和动作。自然环境的现状是积累的过程,有时这种积累是相当缓慢的,所以说在灾变发生之前的许多年,就应该有所对应,有牢固的防范措施。 现在的基层人不择手段地搞钱,几乎完全没有地球生态的概念。他们认为自己人微言轻,不是管那种事情的人。可是生产部门大多在基层、准确点讲环境问题也主要是从基层产生的,不抓基层,不改变基层的认识,还奢谈什么地球的未来?到了顾及农民上访才考虑一下环境问题,毕竟太晚了一点,也愚昧了一点。 现在的某些人,与之谈环境,他们只是敷衍,认为那是书生意气,是当代的“奢侈”、知识分子的毛病。他们不知道这是一个今天的人能不能活得好、而明天的人能不能活的大问题。他们没有迫切感。说白一点,这才是“要命的话题”。 因为破坏环境而受到严厉惩罚的负责人很少,甚至在一个广大地区内没有一个。 有的大城市已经到了难以居住的地步,烟尘、噪声,大得让人吃惊,连最泼辣的外地农民、打工者、耐受性最高的重体力劳动者,进城后也大咳不息,嚷着要快走。这里出现了如此恶果,责任者是谁?他们又受到了什么惩罚? 他们是不受责备不受追究的,因为他们损害的是平民。 不仅不受责备,而且在一个城市里,几乎所有高一些级别的领导人都迁到了靠近郊区的无污染地段,住到了最好的楼房里,那里有警卫,有草地雪松之类。 这种不加掩饰的丑恶堆积如山,已经司空见惯,这片土地还有什么希望? 1987.11.28 劳动者的被掠夺。艺术的自尊与自在。高雅艺术与劳动者的力量。 在工人和农民中间,在县市乡村,阅读高雅文学作品的人越来越少。他们都在忙“更重要的事情”,为挣钱糊口而奔波。有人不仅是不读这一类书,其它书也不读;有的机关人员甚至在一两年时间里没有读过一本书。 他们在冷落艺术吗?不少人责怪艺术家:不更多地写写大众所关心的现实生活,所以这种冷落也是必然。这种说法似乎略有道理。 但我们看到的却是一种相反的情形。我们觉得他们在享用高雅艺术的权利方面,被粗暴地掠夺了。劳动者现在已经疲于奔命,没有了时间和精力,更没有机会。除此而外,劳动者还受到了其它伤害,比如金钱与性、粗俗的文化制成品,等等。 由于这种掠夺的隐蔽性,所以让人视而不见,只更多地去谴责艺术和艺术家。 其实艺术有自己的自尊与自在性。它有时是既不愿意也不能够迁就的。它为人类服务、为劳动者服务的最好途径,只能是使自己变得更好。 从根本上说,高雅艺术是属于劳动者的,因为艺术家本身也是劳动者,他们的创造物深深浸透着劳动的精神,是同一种灵魂。 如果揭示出这个奥秘,那么人们就会更多地把注意力转向掠夺本身,而不会过分地去责备艺术和艺术家。 要研究劳动者被掠夺的全过程,被掠夺的方式和被掠夺的严重性。 有人说贫困是失去接受教育的机会、进而又失去享受高雅艺术的机会;这当然不错。可是需要指出的是,使其贫困,正是掠夺的一个主要方式。其次还有其它,比如精神的伤害、破坏其对高雅艺术的注意力等等。 劳动者一旦享有高雅艺术、有了高层文化的滋养与引导,就会变得力大无穷。 而丑恶的势力最惧怕的,就是劳动者的力量。丑恶势力要愚弄一拨能够阅读屈原和托尔斯泰的农民或工人,那大概是难而又难的。 在劳动者中间播撒艺术之籽,实在是功德无量的事业。 1987.12.2 不妨“好为人师”。从一点一滴做起;精神的丝缕和火种。 现在的聪明人在某些事情上是会格外犹豫的,比如走进讲习班,比如面对学生。这令人深思。 在偏远而喧嚣的古海角上,现在更多的是挚友而非学生……但是在今天,在这样的时刻,一个人也不妨“好为人师”。关键是否具备老师的资质、境界,还有传授什么内容。 伐树取材者比比皆是,可是谁来植树? 且做个植树者,不停地培土和施肥。不必贪图回报。有一天回头遥视,会感到安慰的。为了那一天和那个结果,现在就要快做。 这是微小而细致的工作。但一株树可以结籽数千。这是个私念,它将慰问劳作的心情。 那种高扬手臂、声音远达的呼喊是必须的,也值得尊敬;可是从一点一滴做起的人,在近处小声叮嘱的人,也仍然需要。就像鲁迅先生所说,人也只能做人的事情。先生还提到了“精神的丝缕”这个概念、“火种”的概念。 决定了,然后是选择和设计。不必求多贪巨,永远也不要舍弃“微细”;要“浸润”和“导引”。 在长久的过程中,“为师”的反而被感动、被点染、被深启。他会由此获得力量,从“土地的派出者”身上获得力量。 1987.12.3 对人和作品的遥视;距离感。人需要时间的帮助。微小与伟大的颠倒。 除了少数人之外,大多数人是极为重视当前舆论的,它可以因此而严重地改变自己的真实印象。人需要一种与别人大致统一的意见和观念的支持,这与人追求安全、喜欢群居的心理相类似。 其实“统一”的看法是不存在的。“统一”是妥协的结果,是互相迁就、盲目跟进的结果。对有些艺术家和艺术品所形成的“统一”看法、传递的感觉,有时正大可怀疑。 因为艺术是极具个性、甚至是难以言传和表述的,所以更需要一份特殊的敏悟。对艺术的理解,有时的确需要先天的才分。它需要爱和知,但爱却不等于知,爱只会增加知。 对当代艺术需要有一个遥视的习惯。这非常重要。这是解决和打破局限的唯一可能。遥视可以使人放松,使人达观和平静。时下的喧闹从耳畔退远,人也公正多了。人变成了自己,判断力才是自己的。有了设想的距离,与没有这种设想的距离,其结果是大为不同的。 可以想象十年或五十年之后、一百年之后,有些嗡鸣和热闹可能都化为屑沫。因为它没有坚硬的内核支撑。相反,有些寂寞无声的角落,却极有可能在未来的重新发现中熠熠闪光。因为这个角落仍有热量不能消失,有什么在一直燃烧…… 人无论多么睿智,都需要时间的帮助。人无论多么愚钝,在时间之河的冲刷下,也会变得犀利聪明。 因为要不断接受世俗之见的蒙骗和诱惑,真确的思路时而覆盖,常常把微小和伟大的事物搞颠倒。这种巨大的、不被后人所原谅的错误,实际并不罕见。 用这种观点和方法对待自己,一切也就释然。应该更加相信劳动,劳动的过程才是美的、有意义的。一切自我膨胀都是可悲的、不必要的。 真诚无欺地对待劳动,这样做很难。因为这样做不仅需要毅力和品质,而且还会遭遇那些惧怕劳动和厌恶劳动的人,受到鄙视和谩骂。 人应该虔诚地对待劳动。谩骂者总是孱弱的、难以为继的、经不住时间检验的生命。 1987.12.6 前后一贯的分析能力。真诚和坚守;不为时尚所动的精神和力量。 我们常常看到令人惋惜的现象,这种现象即便在智慧人物身上也时有发生。从比较长的一个时段看,他对事物的判断相互矛盾,有绽百出。有时是尖锐的、有力的、有内容的和明晰的;而有时又陷于混乱、迁就、变幻不定……他缺乏前后一贯的分析能力。 思想界的混乱和误解,有时正由于这些现象的交织而形成。人们缺少可以较长时间依赖和信任的思想者,缺少对比和鉴定的援引、某种标尺。 不能保持前后一贯的分析力,是一个人的素质所决定的。他的血液里缺少那种因子。于是他继承着一种传统,又常常丢弃另一种传统,不得不在时间和空间中闪烁摇摆。 一个人长期真诚坚守,就会深入追溯和探究。他可以走向很远,但不会突兀地转向。一切变化都有可信的脉络可寻。他只沉迷于自己的世界,这个世界完整而博大,并且与其它世界相衔接。 平时对严肃的学术和艺术的干涉打扰太多,身陷其中的学人不得不前后顾盼。但这种顾盼应是坚定自己的根据,而不应慌张游移。专注于原来的思路,推动这条思路,是抵抗干涉和打扰的最有效的方法。 漫长的学术和艺术生涯,应该锻造出一种有硬度的性格,逐渐获得一种不为时尚所动的力量。 缺少和丧失了前后一贯的分析能力,就不能推进科学的思路,就会中断和丢弃至为重要的研讨。最后的结果是即将建立的宫阙破碎坍塌,留下一片瓦砾。 1.一位人文精神的守护者的心音,对社会的关怀,自我的思考,浮躁世界中的坚守与坚持! 2.理想者的世界里,葡萄园并非浪漫之地,而是挥洒汗水的劳作场所,精神家园的构建,每个人都需要一方属于自己的葡萄园! 3.深邃的思想,优美的文字,囊括文学大师张炜虚构作品之外的全部文字!充满思想者的智慧,文学家的经典语录,高水准高品质的心灵鸡汤! 4.张炜的作品具有深沉的情怀,沉实的思想。文字充满知性与识见,有特别的风骨和力量;文字充满情怀与温度,有深沉的精神追求和家国情怀! 5.浮躁的世界,需要一份坚守,在巨浪翻滚的冬夜海岸,在火夏的城郊树林,常常只有我一个人……离开别人强加的生活,让自己像一棵树,在此地自然生长。冬天批霜挂雪,夏天淋雨沾露。远望城郭,渺渺无踪,大地如此开阔…… 6.装帧精致豪华,版式设计舒朗大方,250克古沉香特种纸;内文进口胶版纸!是您书架上的颜值担当!既适合阅读,也适合馈赠和收藏。