出版社: 五洲传播

原售价: 68.00

折扣价: 40.80

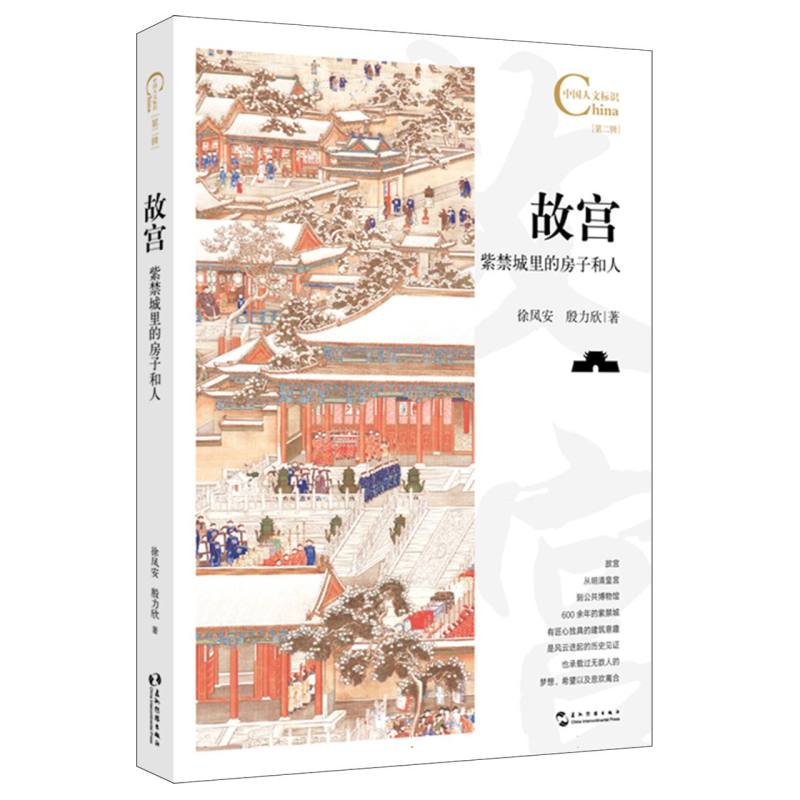

折扣购买: 中国人文标识系列:故宫,紫禁城里的房子和人

ISBN: 9787508551395

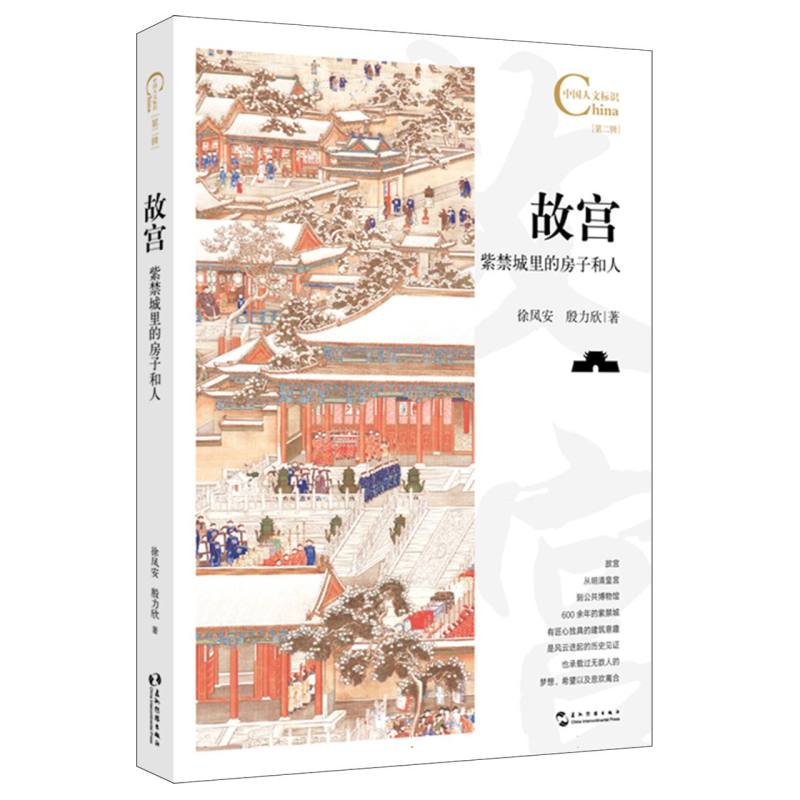

徐凤安 ,《营造文库》编辑部主任、蓟州建筑学社馆长,主要从事近现代建筑文献的整理研究。组织出版《陈明达全集》十卷、《石印宋李明仲营造法式》、《蠖园文存》、《李兴钢2001-2020》等数十种建筑图书及学术论文。 殷力欣,散文作家,中国文物学会20世纪遗产委员会委员,现任《中国建筑文化遗产》副总编辑。专著《建筑师吕彦直集传》《中国传统民居》;合作编撰出版:《义县奉国寺》、《中山纪念建筑》(获第三届中国建筑图书奖)、《辛亥革命纪念建筑》(获中华优秀出版物提名奖)等建筑学专著;另有学术论文60余篇散见于《美术观察》《新华文摘》《中国文化遗产》《艺术评论》等。其散文作品曾二次入选中国作协年度随笔选。整理校订《陈明达全集》(十卷本)。

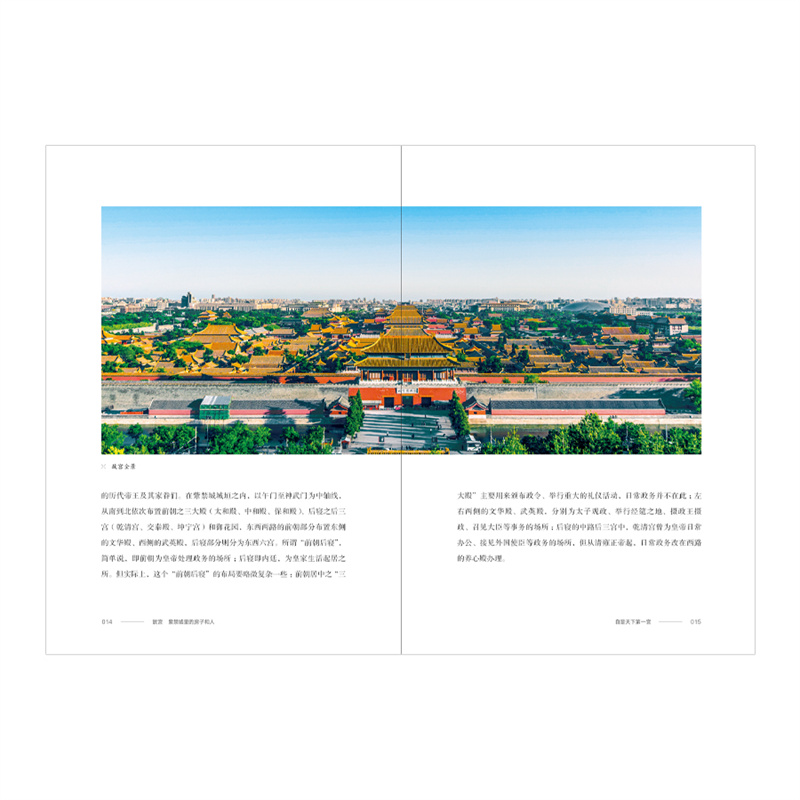

"PART 01 紫禁城诞生记 历代帝王在修建自己的城池时,都希望帝国基业千秋永固,子孙万代传承。然而,再坚固的城池也阻止不了王朝的更替。可见,维护帝业存续的并非坚不可摧的城池。 纵观紫禁城历史,大明王朝基业传续万载的愿望没能实现。大明之后,大清王朝也同样如此。紫禁城,最终能给帝王们提供的不过是心理上的一丝慰藉罢了。当铁骑、权欲争斗爆发,紫禁城更像是皇权塑造出的牢笼,把一切都困在其中。时过境迁,紫禁城早已成为过往,成为今天的故宫,以另外一种身份迎接着八方来客。 中国的古代宫殿建筑以木结构为主,地面台基部分用砖石铺设。如果没有人为损害或者天灾,其使用寿命可达千年以上。我国现存最古老的几座木结构建筑有建于唐代的山西五台山南禅寺大殿、佛光寺东大殿,建成于辽代的天津独乐寺、辽宁义县奉国寺大殿等,都是完好保存了千年以上的建筑实物。 中国有着长达两千多年的封建帝制历史,每次朝代更迭,都会兴建宫殿类建筑。然而这些建筑有的只剩下残垣瓦砾,有的已经荡然无存。历史上大部分的宫殿建筑都不是损毁于自然。封建帝制下的旧中国,朝代更迭频繁,每每新王朝建立,通常会毁灭旧王朝的宫殿,以此来宣告旧王朝统治的结束。梁思成先生在《中国建筑史》这样写道:“项羽引兵西屠咸阳,烧秦宫室,火三月不灭……后世每当易朝之际,故意破坏前代宫室之恶习亦以此为嚆矢。”" 故宫 从明清皇宫 到公共博物馆 600余年的紫禁城 有匠心独具的建筑意趣 是风云迭起的历史见证 也承载过无数人的 梦想、希望,以及悲欢离合