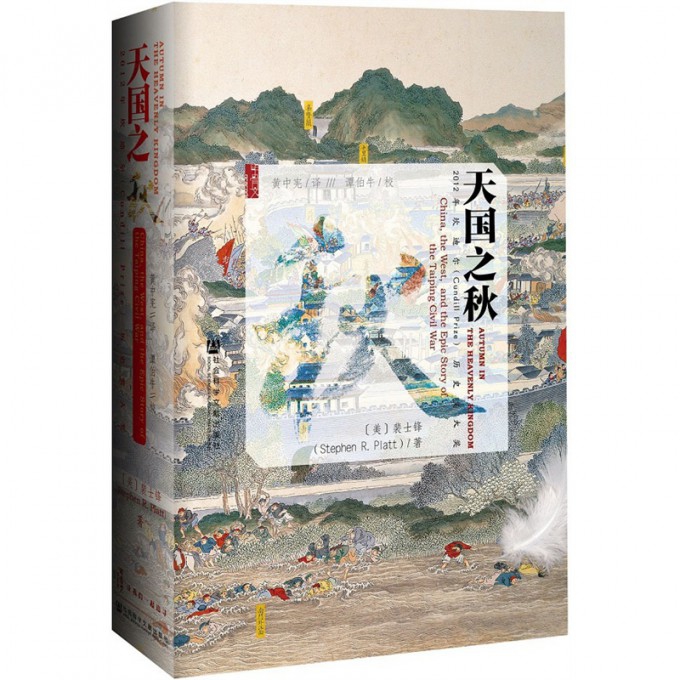

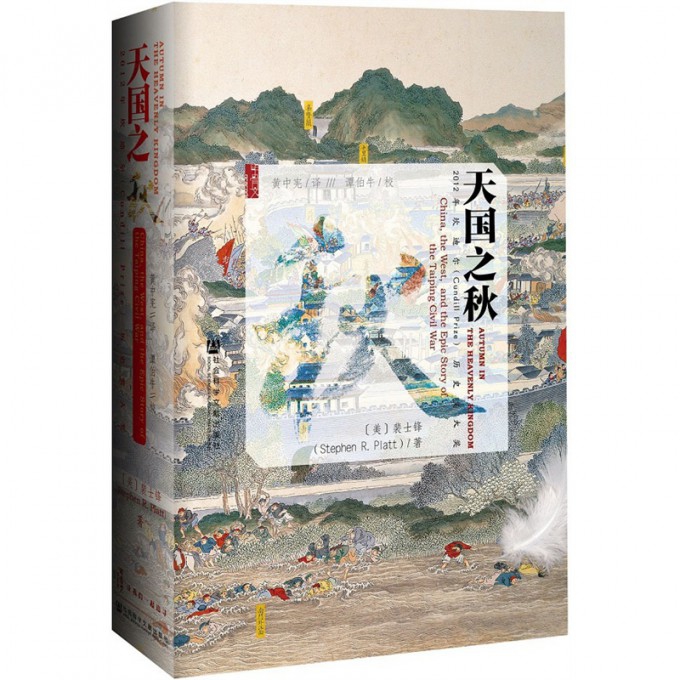

出版社: 社会科学文献出版社

原售价: 69.00

折扣价: 0.00

折扣购买: 天国之秋(精)

ISBN: 9787509752647

裴士锋(Stephen R. Platt),耶鲁大学中国史博士,其博士论文获颁瑟隆·费尔德奖(Theron Rockwell Field Prize)。目前执教于美国阿姆赫斯特马萨诸塞大学,著有《湖南人与现代中国》(Provincial Patriots: The Hunanese and Modern China)。他大学时主修英语,因此大学毕业后以雅礼协会老师的身份在中国湖南待了两年。他的研究得到富尔布莱特计划、国家人文基金会、蒋经国基金会支持。目前他与妻女住在马萨诸塞州的格林费尔德。 黄中宪,1964年生,曾任出版社编辑、主编,网络新闻媒体的新闻编译,现专职文字翻译,译作有《同家地理摄影精技》、《发现非洲》、《破解古埃及》、《蒙娜丽莎五百年》等。

领兵作战不是曾国藩原本希望走的路,他也未料 到这个安 徽省乡间的偏远山谷,如今在他看来,竞可能会是他 丧命之 处。他不是军人,而是文人:饱读诗书和理学,自幼 生长的环 境和洪秀全及其他数百万想考取功名之人生长的环境 差别不 大。他生于湖南乡下农家,身为长子,下有四个弟弟 ,从出身 来看,前途并不看好。这不是说他家族中的男丁没受 教育,而 是说他家族里尚无人考取过功名。他父亲是家族里第 一个认真 参加科考的,但光是为考取秀才,他就考了十六次都 落第,直 到一八三二年才通过,那时他已进入中年许久。但曾 国藩比他 父亲远更有本事(至少就科考官所想要的那种本事来 说是如 此),父亲考取秀才来年,他也通过同级考试,那时 他才二十 二岁,有着大好前程。这并不轻松——他第七次才考 取秀 才——但靠着无比毅力和苦读的决心,他通过了层层 的科考考 验。来年,他通过洪秀全从未通过的乡试,成为举人 ,然后赴 京参加由皇帝主持的最高阶考试,会试。会试两次落 第,一八 三八年以优异成绩通过,考取众所艳羡的进士,授翰 林院庶 吉士。 在由儒家学者治理的帝国里,翰林院汇集了全国 精英中的 精英,是人才的储备所,曾国藩一八三八年获选为翰 林,使他 成为帝国约四亿人口中精选出的百名左右学生与教师 的一 员。资深翰林掌管儒家典籍的诠释;为科考命题并担 任科举 考官。他们是皇帝的私人教师,也是日后有可能成为 皇帝的年 轻皇子的私人教师。他们是皇帝的智囊团,是将数千 年前的古 老艰涩哲学典籍转化为有用政策与治国良方的智库。 对曾国藩 之类资浅翰林来说,翰林是登人权力殿堂的门槛—— 在这段领 朝廷俸给期间,跟着帝国内最博学的学者学习,开始 进入京城 朝廷的社交界。他将在复杂的清朝官僚体系里平步青 云,一路 往上爬,而获选为翰林正代表这段生涯的开端。科考 屡试不第 令洪秀全精神失常,走上造反之路,而在曾国藩这位 如愿考取 功名的小孩身上,艰难的科考则令他对清廷生起效忠 与感恩 之心。 考取功名不仅会带来权力和名望,还有更具体的 报酬:财 富。为资助他求学,曾家已背负巨债,即使有翰林俸 给,他在 北京生活也不宽裕。但随着第一次外派出京,担任四 川乡试主 考官,情况跟着改观。巴结他的下层官员争相送礼, 而通过考 试的学子的家人也上门送礼以示感谢。他返回北京时 有十六顶 轿子随行,轿里装满裘、玉跟银,用来还清他的巨债 还绰绰有 余。但同时他也忧心于朝中腐败与淫逸的蔚然成风, 斥责京 中许多友谊都建立在虚伪讨好和政治利害的考虑上, 他写信告 诉弟弟,表示自己不想与无助于增进人格修养之人为 友。随 着他受到北京一批杰出导师的影响,他对北京社会的 忧心更 增。这批导师拥护理学这个严格的道德哲学学派,而 律己与自 我修养是理学的理念基础。在他们的指导下,他开始 以严厉的 批判眼光检视自己,开始制定严格规范来管理自己的 日常作 息:早起,每天早上花一小时静坐;夜不出门;一书 未完,不 看他书;每天写日记;每餐饭后走一千步,诸如此类 。P115-116