出版社: 花城

原售价: 38.00

折扣价: 28.50

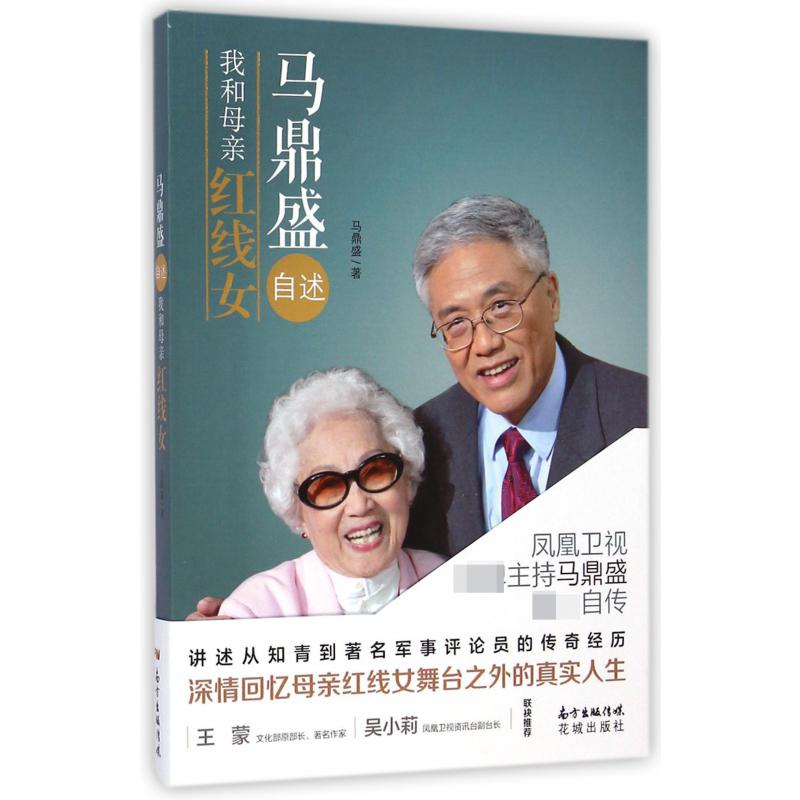

折扣购买: 马鼎盛自述(我和母亲红线女)

ISBN: 9787536073227

马鼎盛,中山大学台湾研究所顾问、中外知名军事、时事评论员,中国近代军事史学会会员、广东省社会科学院客席研究员、广东省政协委员,著名粤剧演员马师曾、红线女之子。2003年正式加盟凤凰卫视,成为王牌节目《军情观察室》主编、评论员和主持人,也主持《时事开讲》、《新闻今日谈》、《时事直通车》、《风范大国民》等节目。20年来作为香港仅有的军事专栏作家,每年发表几十万字的文章,并著有《国共对峙五十年军备图录》、《马眼兵书》、《马鼎盛纸上谈兵》、《马鼎盛居安思危》、《军情观察》系列、《谁能打赢下一次战争》等专著。近年在国内各大学、国家机构、大企业集团、图书馆及新加坡、马来西亚演讲百余场。其在凤凰网和新浪网的博客点击率分别为6亿次和1.6亿次。

北京真好玩 1957年的暑假,我住进了北京的小胡同。 从香港的跑马地到广州的仓前街,八年间都住“ 洋楼”,到了北京才知 道瓦房的好处。四合院有大有小,都少不了绿树成荫 。我坐着三轮车,由马 路转入胡同,一眼就看到攀在树上的小孩,男的女的 都分不大清楚,无非是 汗衫短裤,一阵欢声笑语中,分明有“香港来的”几 个字。 五姨妈的家几乎在胡同底,两扇木门,进院子就 下五六级的台阶,右边 一溜三间大瓦房,再过去两间小点的瓦房,住着李太 太一家三口。李家姐弟 很快就成为牌友。左边五六间小平房,分住三家人, 他们另外用一个自来水 龙头,大家好像就没那么亲热了。 最令我惊奇的是大院的茅房——根本不能算厕所 。三尺见方的破烂土房, 一道只能半掩的三合板破门,地上挖一个土坑,两尺 长、一尺宽,当年只有1.28 米的我,两脚分开蹲在茅坑上,算是难度颇高的动作 。好在8岁大的孩子活 力十足,不到迫不及待的关头,不会冲向大院最边角 地区,而且往往是一泄 如注。牌桌上的朋友每每惊叹不已,“阿盛‘开大’ 比我们‘开小’还要快!” 看到我很快习惯了“茅房文化”,五姨妈开心得 很。她是一位高大健壮 的女士,嗓门大、话又多,我用提问打断她的话柄, 她也不在乎。“您是五姨妈? 为什么我又有个五舅父?…‘傻仔,我们女分女排, 男分男排嘛!”我妈排第十, 听说还有小舅舅排十一,那我外祖父是不是有二十多 个儿女?真看不出个子 矮胖的小老头儿,一妻二妾能养出成班成排的后代。 在20世纪50年代的北京, 还有苏联“英雄母亲”的风气,那是第二次世界大战 死的人太多。我们中国 有六亿人口,外祖父怕做不成“英雄父亲”。不过, 院子里各家孩子当中, 我算最小,又是“香港客人”,一时间挺得宠,这个 暑假尽可以玩个痛快。 五姨妈刚好40岁,是科学出版社的校对员。五姨 丈好像比她小两岁,身 板笔挺,中间分界的西装头,永远梳得一丝不苟。他 懂英文,也通俄文,这 在50年代大有用处,原来在人民大学教书,后转到科 学出版社做翻译,书架 上摆着他翻译的苏联科技书,大书桌上堆满稿纸,每 天晚上都在写。 “爹早就认识郭沫若。”三表哥神神秘秘地告诉 我。“郭沫若是谁?” 好像不是一个将军。“你连中国科学院院长都不知道 ?”三表哥斜着眼,从 胶边眼镜框外面瞪着我说,“你不是爱看打仗的书吗 ?北伐战争知道吗?‘打 倒列强、打倒列强、除军阀’。”这支歌听起来挺熟 ,不是“打开蚊帐有只蚊” 吗?三表哥提起大人物,连眼镜片也放光。“郭老是 国民革命军总政治部副 主任!又参加过南昌起义,抗日战争时期是政治部第 三厅的副厅长,挂将军衔, 我爹曾在他手下工作,做到上校呢!”算起来,当年 五姨丈不过20多岁,那 官真是当得不小了,怪不得他的皮鞋擦得锃亮,果然 有点军人风度。 谈天说地吹牛皮,是我的至爱,特别是在屋顶上 ,吹着夏日的夜风,那 感觉真好。香港的阳台,广州的“天棚”,和夜空没 有距离,但比起北京的 屋顶,太没有冒险味道了。三表哥最懂得待客之道, 他给我上的第一课,就 是爬上房顶。过程简单而惊险:茅房的后门,是一小 块空地,其实是五姨妈 家上房的后墙,同大院的围墙之间,有三四尺距离。 这块空地不知为什么比 屋内高出五六尺,所以那段院墙就只剩四五尺高,土 墙上还挖出两个垫脚坑, 连我都可以不费吹灰之力就登上院墙。 迈过茅房顶那几步,就能攀上我家的大厅屋顶; 三表哥再三叮嘱,平房 的顶不经踩,一定要踩在边边的砖墙上,一块砖头侧 面的宽度,在朦胧夜色 中容易行差踏错。爬上瓦房的禁忌也差不多,瓦面一 踩就碎,只有房脊最结实, 靠着房山的一端,可以舒服地坐“太师椅背”。不过 房顶一边只有一个房山, 离开两丈远就聊不到天,我爬得慢,只好屈就“板凳 ”,跨坐在屋脊上。 三表哥读北京“二十七中”。这所中学据说像香 港“培正”一类的马骝头(粤 语:猴子头)学校。他的功课时好时坏,只有同我吹 嘘大表哥的“威水(粤 语:风光)史”。其实不用他细说,只要“北京大学 ”的金字招牌放在那里, 足以说明大表哥的品学兼优。二表哥在北京“男四中 ”,城里头号名牌,跳 高拿全校第一,哥儿俩都是一米八的个头。我一个小 学二年级的小毛孩子, 简直不够资格说话。四表姐读“女十一中”,也是名 校,少年先锋大队委员 的臂章,她从不戴出校门,哪像我们这位三表兄,在 家里也舍不得摘下中队 委的标志。 在月光下,中队级干部的两道横红杠,像黑色的 等号,大概等于香港童 子军的什么头衔?“香港什么童子军?根本没得比! ”三表哥骄傲地抬头仰 望星空,“我们少先队员长大要参加共产主义青年团 ,18岁还要申请加入共 产党!”口头斗大的把戏,我们从小玩得多,今晚非 输不可,随你搬出齐天 大圣、洪钧老祖,还是梁山泊一百单八将,也斗不过 共产党!她打败了日本 鬼子、蒋家军,连头号列强美国,也败阵朝鲜。我斗 不赢没关系,一走了之。 “那是北海白塔吗?”我指着城中心的制高点问。“ 傻瓜,那是景山,再往 西一点才是白塔。”三表哥权威地指指点点。在北京 ,永远要记住东西南北。 “北海可以划船,游泳……”“好极了!我们明天就 去。”脚下“咔嚓”一声, 我踩裂了一块瓦。 五姨妈家住东四六条,离北海公园不过只有七站 路。我们老表一行五人 分乘四辆自行车,都是有牌子的,什么“三枪”“菲 利普”,最差劲的是三 表哥那辆苏联车,居然前闸是“轮压式”,不过,说 到底也是洋货,擦得闪 闪发光的四辆车一字排开,真有点行军的架势。 北海公园前门的广场上,早已挤满了人。少先队 的旗帜最为夺目,三角 形的小队旗,大一点的长方燕尾旗是中队旗,大队旗 可算富丽堂皇,周边有 金黄色旗穗,旗杆是红白相间,顶部还带个红缨枪似 的尖头,一阵南风吹来, 旗帜猎猎作声,和少先队的歌声交相激荡。 “让我们荡起双桨,小船儿推开波浪,湖面上倒 映着美丽的白塔,四周 环绕着绿树红墙。小船轻轻漂在水中,迎面吹来凉爽 的风……” P18-20