出版社: 安徽文艺

原售价: 28.00

折扣价: 0.00

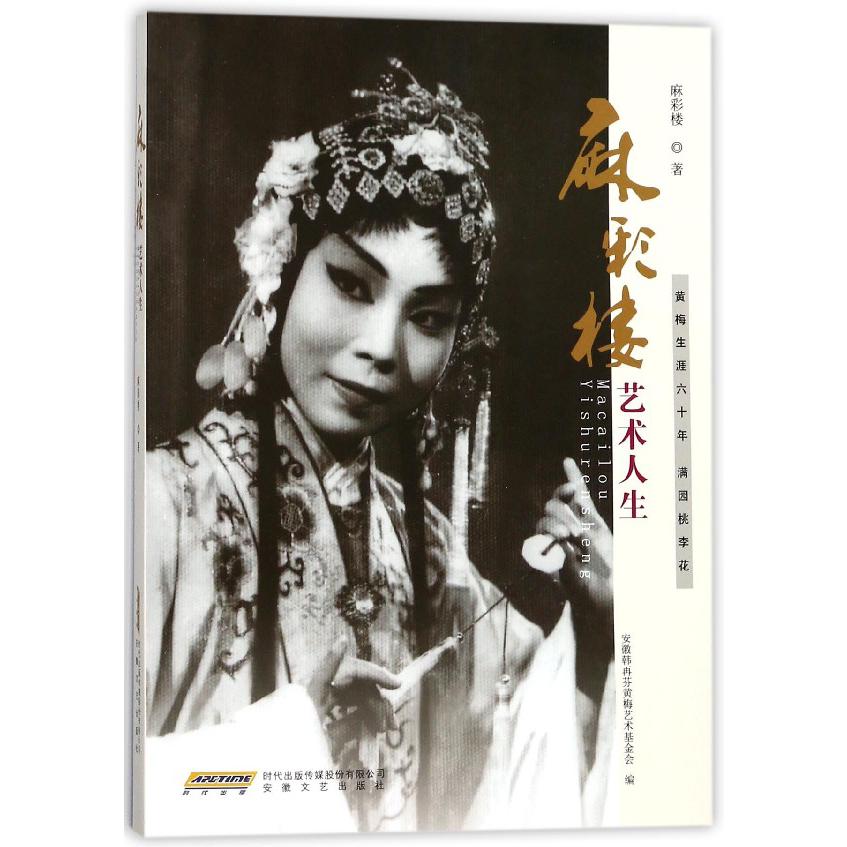

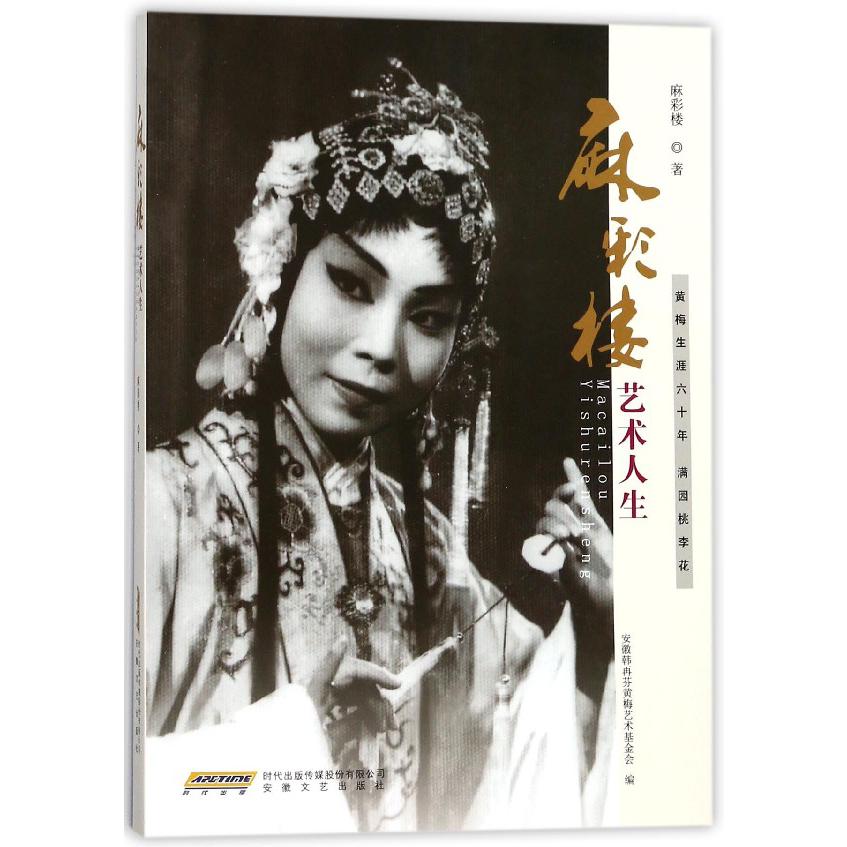

折扣购买: 麻彩楼艺术人生

ISBN: 9787539661803

麻彩楼,1938年1月生。国家一级演员。历任安徽省安庆地区黄梅戏一团团长、安庆市黄梅戏二团团长、安庆市黄梅戏剧院副院长,安徽省政协委员、安徽省民委委员、安徽省文联委员等职。 出身艺人世家,自幼在南京拜师学演京剧,8岁登台演出折子戏《女起解》;1954年拜黄梅戏老艺人王剑峰为师,改学黄梅戏花旦;1956年,参加安徽省第一届戏剧会演,获得演员一等奖;1958年首演黄梅戏《女驸马》中冯素珍,获安庆地区戏曲汇演一等奖;1960年,出席全国文教群英会,在闭幕式联欢晚会上与严凤英一起表演《夫妻观灯》;1963年,参加黄梅戏电影《牛郎织女》拍摄,饰牛郎嫂。 1958年获“全国社会主义建设青年积极分子”称号;1960年出席全国文教群英会;1982年当选为中共十二大代表;1996年获国务院颁发的政府特殊津贴。

生于寒冬国难当头 2007年,为纪念南京大屠杀70周年,一场“寻找 1937婴儿”的活动从南京开始向全国展开。2012年, 上海《文汇报》的记者费了很大周折找到我,来到家 中采访我,勾起了我对童年的一些回忆。 1937年底,是那年最寒冷的时候,日本侵略中国 ,占领了南京。日军12月从中华门入城后,进行了疯 狂屠杀,仅用6周多时间就杀害了30多万中国同胞。 日军进城后烧杀抢掠,我父母带着全家逃到五台山难 民区(原南京金陵女子中学内)。1937年农历十二月 十九日,我在漫天大雪中出生了。后来听我师兄讲, 我出生那天,难民区条件艰苦,没有热水,几个人把 裤腰带连起来打来井水给我擦身,擦了几下,我冻得 直抖,母亲赶紧把我抱在怀里,父亲在一旁又喜又怜 地不断落泪。 当时,难民区内很多婴儿由于奶水不足、营养不 良而终日啼哭。日军经常闯进难民区,听到哪里有声 音,就胡乱开枪或刺杀。为了不让婴儿的哭声引起日 军的注意,很多新生儿刚出生不久,就被大人活活捂 死在怀里。我母亲舍不得这样做,在我出生3天后, 就把我揣在怀里,拉着我姐姐,一家人到处东躲西藏 。我姐姐当时13岁,为防止日军注意,她把头发剪短 ,脸用锅灰涂黑。这样的日子过了好多天,我们才偷 偷跑回到原来住处。家人告诉我,当时回去路上沿路 都能看见很多尸首,令人心惊胆战。 京剧世家贫困童年 我的老家在南京水西门,祖父中年早逝,生前是 一名京剧演员,靠唱戏挣了些钱,在水西门买了一套 四合院。我有三位祖母,各生一子。大伯一家靠贩鱼 为生,三叔在杂货店帮工。 我父亲麻子龙,排行老二,靠拉京胡为生,算是 唯一一个子承父业的了。母亲王大姑,年轻时唱老生 ,但从我记事起她就一直在家,不再演出了。 我的祖母姓姚,扬州人,我猜想她以前也是名戏 曲艺人或者是超级戏迷。记得我小时候经常按照她的 要求,买些戏曲唱本帮她念。她虽然会唱,但是不识 字。印象很深的是她教我一种似唱似说的曲调,有《 郑小姣》《梁山伯与祝英台》等,简单押韵,朗朗上 口。 后来我们家搬到白鹭洲一条小弄堂里,邻居都是 些卖豆芽、拉车、唱戏的穷苦人。父亲带着京胡,有 时候白天去一些学生家中帮着吊吊嗓子,晚上一般到 胡琴公会去坐班,看看有没有机会参加临时演出,挣 些微薄的收入。父亲高度近视,记忆中我经常拉着他 的衣扣深一脚浅一脚地陪着他去赶夜场。在我印象里 ,胡琴公会在一所陈旧的小房子里,有两间房,昏暗 的灯光下,排了几条长凳,父亲和一些同行就紧挨着 坐在一起。那时候南京夫子庙一带夜晚十分热闹,有 钱人家吃饭,或者想要听戏了,除了请演员外,还会 差人到胡琴公会,一般叫一个拉京胡的和一个拉二胡