出版社: 五洲传播

原售价: 68.00

折扣价: 39.44

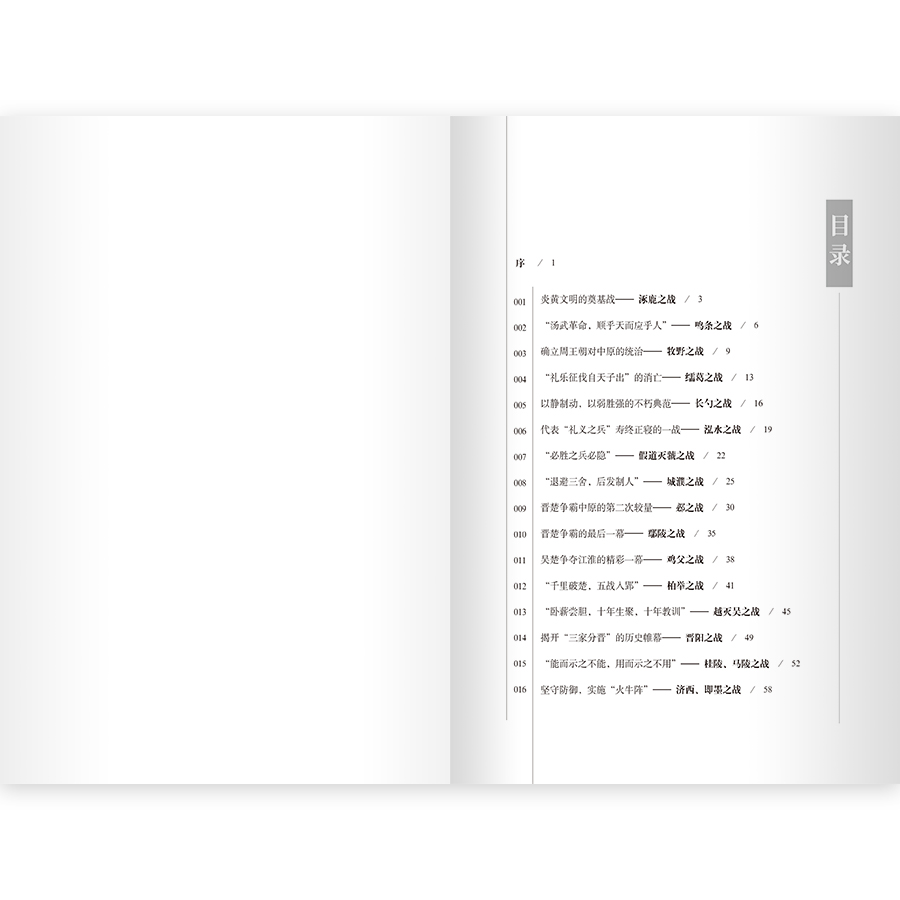

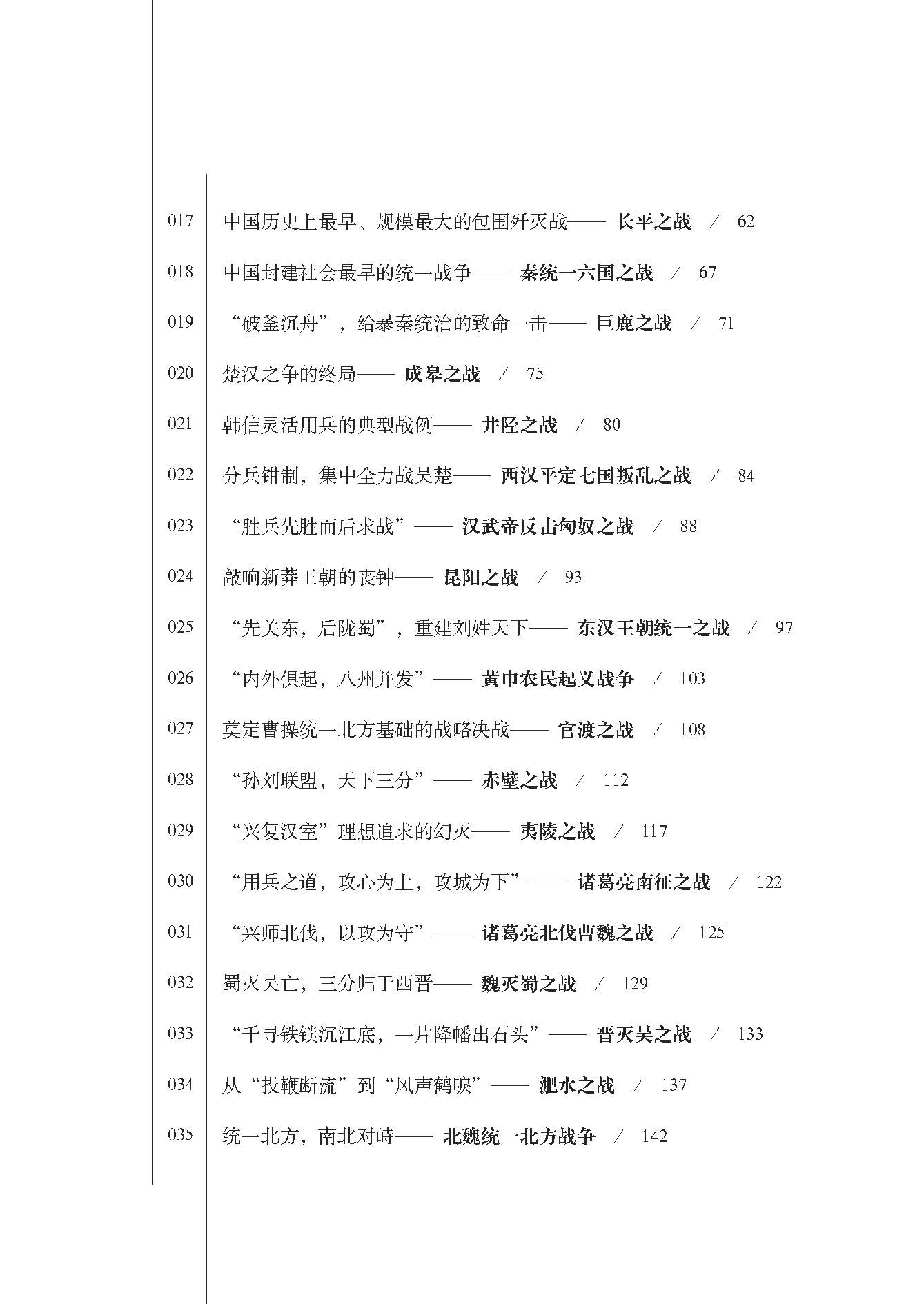

折扣购买: 影响中国的100次历史战争/中国100系列丛书

ISBN: 9787508550619

张秀平,浙江临海人。历任人民出版社编审,中国宋史研究会、中国魏晋南北朝史研究会、中国岳飞研究会会员,市政协委员、民进北京市委常委等职。曾获北京市“三八”红旗奖章荣誉称号,享受国务院颁发的政府特殊津贴。

贵在历史的真实 ——为《影响中国的 100 个历史人物》而作人是社会实践活动的主体,历史人物是历史实践活动的主体,人的实践活动都是有目的、有意识的行为,所以,作为历史实践活动主体的历史人物的最重要特征,是富于创造性。马克思主义经典作家指出:“有了人,我们就有了历史”;“历史不过是追求着自己目的的人的活动而已”。从这个意义上说,历史学也就是人学,是研究人的历史实践活动规律的科学。 然而,人有个体、群体、整体之分。全部历史本来是由个人活动构成的。作为个体的人,通过自己有目的的实践活动,加入与自己相联系的群体或整体的客观历史实践活动中去,而在创造历史的活动中扮演一定的角色,所以,我们不仅要看到历史活动是人民群众的事业,而且还要承认个人在历史发展中的作用。惟其如此,历史人物传记,作为历史科学的一个门类、一种形式,历来受到人们的重视与欢迎。过去学术界有一种成见颇为流行,认为历史人物传记不算学术专著。这实在是一种认识论上的短视。当然,这里所说的历史人物传记,指的是那些科学性强、内容真实的历史人物传记,而不包括那些粗制滥造的、无历史真实性可言的冗滥之作。 历史人物传记,贵在历史的真实。所谓历史的真实,有深、浅两个层次的含义:浅层次的含义,是历史人物一生的实践活动,必须实事求是、有根有据,不得凭空杜撰,不能对所采用的史料不辨其真伪,不能想当然,要求做到形似;深层次的含义,则要求把握住历史人物所处的时代环境、社会关系、思想情操及其在社会群体、乃至社会整体的实践活动中扮演的角色的特点,要求做到神似。就如同画家画人物肖像,形似只是浅层次的真实;只有神似,而且要形神一贯,才是深层次的真实。倘若一部历史人物传记遗其神,则这个历史人物亦失其真了。王安石《读史》有云:“糟粕所传非粹美,丹青难写是精神。”一部历史人物传记是否成功,关键要看其是否写出传主的神韵。所谓神韵,是通过对人物的言谈举止的描写,反映出人物的性格、思想、认识、气质、情感、欲望、嗜好等等。大到传主的世界观、人生观、价值观,小到传主的喜怒哀乐、细枝末节,都要合乎传主所处时代的情理。而要做到这一点,那就不是只占有相关资料,不胜其烦地将大段史料抄入传记所能企及的,而是要求作者消化这些资料,并在消化相关资料的基础上,投身其中,进行再创作。司马迁写《陈涉世家》,一句“王侯将相宁有种乎?”把这位扯旗造反的农民领袖的神韵,勾勒得活灵活现。陈涉其人,简直呼之欲出了。这不能不说是成功的传世之笔。 由于历史人物是千姿百态的,因此,切忌把历史人物写成千人一面,千部一腔,而陷于公式化、脸谱化。人们在创作历史人物传记的时候,由于价值取向不同,各自可以有不同的侧重,在体裁形式上,也可以多种多样。封建社会的史学家“为尊者讳”“隐恶扬善”的价值观,导致历史正史中的人物传记,基本上成了帝王将相的家谱,其弊端,已是尽人皆知的了。而当代学术界普遍以历史人物是否促进当时社会生产力的发展、是否符合社会历史发展的要求、是否为当时人民带来好处为判断标准,把历史人物传记的创作变成了一种简单的人物评价活动,其局限性,也是显而易见的。当然,如果是人的评传,这倒也无可厚非。倘若所有人物传记都这么写,那就会流于概念化而显得干瘪,湮没了历史人物的个性。因此,强调历史人物传记体裁形式的多样化,对于繁荣历史人物传记创作,具有重要意义。而要实现体裁形式的多样化,还有待致力于历史人物传记创作的学者,根据不同传主的特点去创造。 《中国 100 系列·影响中国的 100 个历史人物》,也是人的传记,但不同于一般的人物传记。它不是全面、系统地论述传主的一生,而是挑选传主一生中对中国历史有重要影响的事迹进行描写、叙述,寓论于史。文章做在“影响中国历史”这一点上。从传记创作来说,倒也别开生面。清人郑板桥曾经写过一副楹联,其曰:“删繁就简三秋树,领异标新二月花。” 所这副楹联移送给《影响中国的 100 个历史人物》,我想是恰当的。此其一。 其二,从绵延数千年的历史长河中,编者筛选出 100 个在中国历史上最有影响的人物,其中,有政治家、军事家,也有革命家、改革家;有科学家、思想家,也有在学术研究、文化艺术、外交、宗教、民族事务等等领域里作出杰出贡献的历史人物,把他们的事迹汇为一册,无疑具有启迪人们思考、激发爱国热情、增强民族自信心的作用。这大概是编者匠心独具之所在。 其三,本书的另一个特点,是每个人物传记都短小精干,深入浅出,文字生动,具有可读性。虽然没有大段大段的引文,但言必有据,都能给读者以正确的历史知识。因此,这与那些整页整页地转录史料,文字艰涩,动辄数十万、上百万言的《大传》《全传》相比,在为读者着想这一点上,实在高明多了。其实,那种以为反映人物传记,拉得愈长,堆砌的史料愈多,就愈能反映历史的真实的想法,是值得怀疑的。因为它往往是把许多连作者自己都没有消化的材料,或者把没有经过提炼的内容,一股脑儿地推给读者,无端地占去读者大量的时间,这起码不能说是尊重读者吧! 历史人物传记,是一个有待于深层次开掘的领域。要写活一个历史人物,绝非只占有了相关资料,按时间排比,连缀成篇,就能实现的。它要求习惯于逻辑思维的史学工作者,强化形象思维的训练,并能运用自如。只有这样,历史人物的神韵才能跃然纸上,才能无愧于万千读者的期待。 张秀平同志约我为其主编的这部书写个序,诚惶诚恐,拉杂陈述了以上想法,未必得体。 本书通过叙述从秦始皇统一中国到清末跨度近2000年的中国历史里,100次或为统一、或为正义、或为争霸、或为夺权进行的战争,来概括中国通史的精髓。通过对战争过程的详细描述,以及对作战决策和指挥得失的探讨,让读者领略到中国历代军事家的风采,感受到中国军事文化的博大精深。