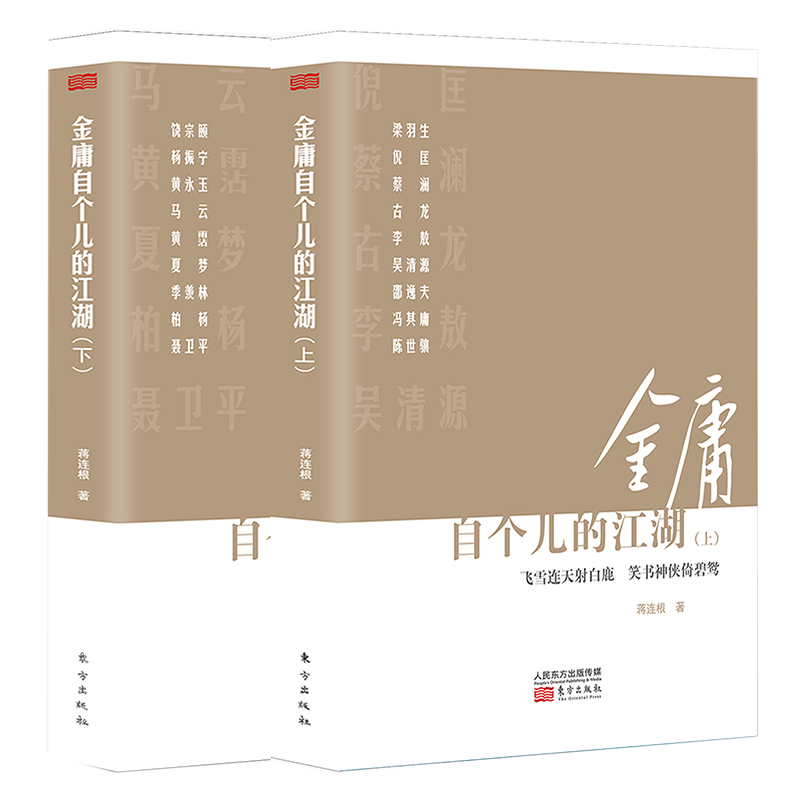

出版社: 东方

原售价: 98.00

折扣价: 62.80

折扣购买: 金庸自个儿的江湖(上下)

ISBN: 9787520711197

蒋连根,1955年生,金庸唤他“我的海宁小老乡”。笔名耕夫、恋耕、鸣雁等,早年入伍学习新闻采写,退役后以新闻记者为职业,在《海宁*报》工作三十余年,2015年荣获中国**新闻工作者荣誉证章(中国记协颁发)。曾担任金庸学术研究会理事、徐志摩研究会理事,曾出版《名人家园》《金庸和他的家人们》《金庸和他的师友们》等著作。

“嘤其鸣矣求其友声”,鸟儿呼叫也是在寻找友谊,何况人呢!何为“朋友”?就是“同门曰朋,同志曰友;朋友聚居,讲习道义”。 金庸笔下的江湖,无论豪客还是大侠,几乎没有不爱交朋友的。换句话说,都挺喜欢拓展自己的朋友圈。 《明报》时期的金庸,一手办报纸,一手写小说,达到了人生、事业的**,这个时候的他,朋友圈几乎将港台文化圈名流一网打尽,一直延伸到了大陆乃至**华人文化圈,从《明报月刊》的部分顾问名单中就可窥见一二:余英时、柏杨、巴金、胡菊人、查良镛、董桥、杨振宁、刘再复、饶宗颐、季羡林……相继与金庸合作过的《明报》历任总编辑潘粤生、王世瑜、董桥,胡菊人、潘耀明……个个堪称香港新闻出版业的大将,后来创办“香港财经风向标”《信报》的林行止曾在《明报》资料室做资料员,*金庸赏识,被派往英国学习财经,返港后任《明报晚报》副总编辑。 《明报》自创办以来,副刊一直是“小说”、“杂文”两版。这两个版面专栏作者的聘请,一定是要经过金庸批准的。所以,长期以来,《明报》副刊的作者大多是金庸的朋友,如倪匡、黄霑、亦舒、董千里、林燕妮、蔡澜、温瑞安、陶杰等。温瑞安在香港漂泊不定,金庸“雪中送炭”,安排《明报》连载其小说,方才造就温氏武侠旋风。陶杰是金庸的忘年交,邀请他在《明报》当副总编辑,兼写专栏。黄霑给金庸影视剧的插曲填了十四首词,金庸认为他成就*高的作品是《笑傲江湖》插曲《沧海一声笑》。 倪匡说他一生*好的朋友是金庸,他的小说只在《明报》连载,大部分小说也是在金庸创办的明窗出版社出版。他给《天龙八部》代笔,他的妹妹亦舒也在《明报》开专栏,兄妹俩嫌金庸给的稿费太低,齐向金庸抗议,结果被金庸笑眯眯地挡了回去,到头来还是继续给金庸写专栏,因为是朋友,文朋狗*。 值得特别一提的是古龙。金庸封笔后写信向他约稿,请其为《明报》连载武侠小说。于是,《陆小凤》系列在《明报》获得**成功。金庸既是古龙的文坛前辈,也是他的竞争对手,金庸愿意主动出让《明报》这一方阵地,让他发表代表作,这实在是大侠大义之举。 晚年的金庸让出《明报》,讲学于浙江大学,就学于剑桥大学,与池田大作对话,随马云“西湖论剑”,处游山玩水、讲学访友,回味着他的既往友情。可以说,他仍然在继续着自己的游侠之梦,并且有晚年知遇。 另外,红颜知己也是不可或缺的大侠**关键词。金庸笔下的大侠们,没有一个是孤独终老的,或多或少拥有一个或几个红颜知己,有的*终发展成了执手一生的爱人,有的保持着纯洁的感情,以兄妹相称,而有的则一直是无私的奉献,默默陪伴在主角身边,给予自己所有的爱,付出一颗真心,不求回报,也不求名分,只是守候与凝望,只为那一回眸的相思,和那眼神交汇的心意相通。能拥有这样的红颜知己应该是幸福的吧,她们所给予的感情早已超出了狭隘的男女之爱,而*多的这是一种知己之情,挚友之情。 很多看过金庸小说的人都喜欢去猜测,金庸*像他众多小说主角的哪一个,是憨厚木讷的郭靖,是飞扬跳脱的杨过,是豪情万丈的萧峰,是优柔寡断的张无忌,还是乖觉油滑的韦小宝……其实,任何一位小说主人公都只是作者性格的一部分。知遇而知己,是金庸性格的体现。 每个人背后都有他的故事,金庸写的故事已家喻户晓,而他自己和朋友们的故事,跟他的武侠小说一样引人入胜。 这就是金庸自个儿的江湖。