出版社: 中信

原售价: 45.00

折扣价: 29.30

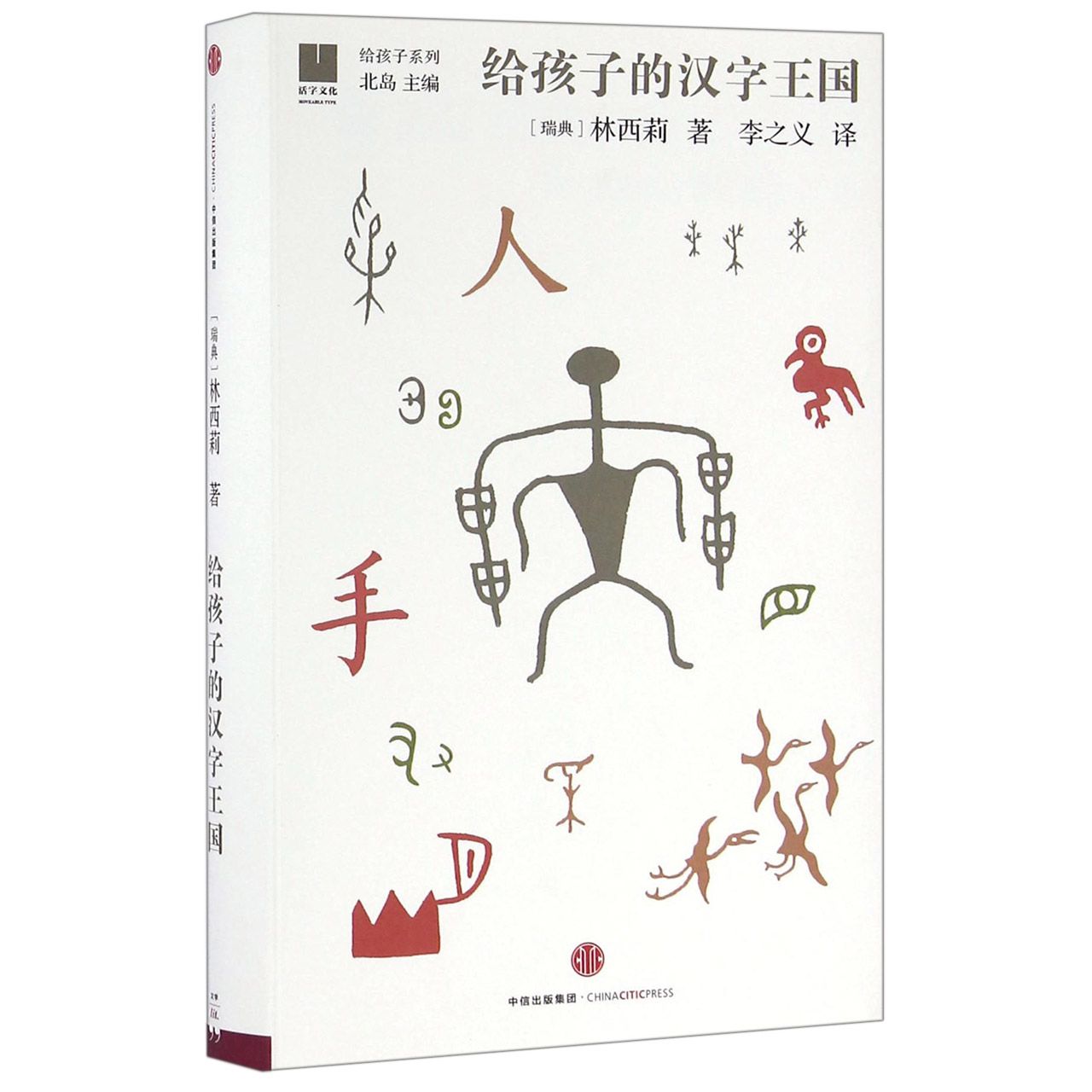

折扣购买: 给孩子的汉字王国(精)/给孩子系列

ISBN: 9787508664972

林西莉,瑞典文的名字是塞西丽娅·林德奎斯特,教授,作家和摄影家,汉学家。1961年至1962年在北京大学读书,此后曾数十次到中国访问。1971年起在瑞典任汉语教师,1978年后为瑞典电视台做有关中国语言的节目。现专心研究中国文化。出版有关中国的著作多部。2006年出版《古琴》,是她的又一本耗费多年心血的精心之作。

本店部分商品价格高于书本定价,溢价部分为商品运费,介意勿拍,给您带来不便非常抱歉!

《给孩子的汉字王国》汉学家八年心血之作。“给孩子”系列第五部《给孩子的汉字王国》是一本外国人为孩子写的讲述汉字故事的书。八十四岁的瑞典汉学家林西莉,出于对汉字的迷恋和好奇,耗费八年时间,总结实际教学与研究经验,用一本书讲述神秘而有趣的有关汉字的,为孩子开启认识汉字、探寻文化起源之门。

从造字故事探寻汉字起源

《给孩子的汉字王国》讲解的都是基本的汉字,例如水与山、农耕和家畜、车和船、书籍与乐器林西莉从汉字早期的形态讲起,让孩子从汉字的象形结构中去理解汉字的来龙去脉,从汉字的形象中悟得其意蕴,并从这些字讲到中国古代人的日常生活,讲到产生这些文字的自然场景,大大增加孩子对汉字的兴趣,让他们对汉字的理解变得更加容易。

五百幅图片展示汉字之美

《给孩子的汉字王国》集录五百多幅图片,直观形象地表现出相关汉字的造型来源,加强孩子对汉字的理解,提高孩子的阅读兴味,拓宽孩子的知识面。还没有一本关于汉字的书收有如此多的指示明确的图片。配合这些图片,林西莉对每一个字都进行了详尽的探讨,并以散文的笔法,通俗易懂地讲述了它们的来龙去脉,阐释了每一个字的美。

连接中国传统的文化纽带

《给孩子的汉字王国》不仅讲述文字本身,而且通过描绘中国古人的日常生活环境,解读中国古代文化,让孩子通过通俗的文字、搭配巧妙的图片、与日常生活密切相关的选字走进丰富的中国传统文化世界。汉字是连接所有中国人的文化纽带和文化标志,而本书无疑是一本有趣、实用的汉语知识读物。

经典文化史著作赞誉无数

《给孩子的汉字王国》在当今西方国家是人们了解中国的典范读本,早已有英、法、德等十多种译本。中国原外交部长、国务院副总理钱其琛曾谈及此书,也认为书中见解确实很有道理。作为一本讲述汉字的起源及其发展中的中国文化史的精彩著作,《给孩子的汉字王国》将成为广受读者欢迎的经典作品。

近读到瑞典学者林西莉写的《汉字王国》一书。她在引言中特别指出,从汉字的象形结构中去理解汉字的来龙去脉,就能从汉字的形象中悟得其意蕴,也就能更加理解和记住汉字。她的见解确实很有道理汉字具有抽象性和形象性、哲理性和艺术性统一的重要特征,是少争议的连接所有中国人的文化纽带和文化标志。——中国原外交部长、国务院副总理钱其琛

[瑞典] 林西莉(Lindqvist Cecilia),教授、作家和摄影家、汉学家。早年师从汉语专家高本汉学习。1961年至1962年在北京大学读书,此后曾数十次到中国访问。1971年起在瑞典任汉语教师,1978年后为瑞典电视台做有关中国语言的节目。曾任瑞中友好协会会长。除了本书,她还出版《古琴》《另一个世界:中国印象1961-1962》等关于中国文化的著作。由于她对传播和普及中国文化的贡献,今年8月获得中国政府颁布的中华图书特殊贡献奖。

写在前面

甲骨文和金文

人和人类

水与山

野生动物

家畜

车、路和船

农耕

酒和器皿

麻与丝

竹与树

工具与武器

屋顶与房子

书籍与乐器

索引

译者后记

章节试读

汉字为什么是这个样子?从我20世纪50年代末跟高本汉(Bernhard Karlgren)开始学习汉语起,这个问题一直吸引着我。高本汉每教一个字都要解释它的结构以及人们所知道的它的初形式。他讲汉字的来龙去脉,使它们变得活生生的,很容易理解。当时他本人作为世界知名的汉语语言学家之一已有几十年,但是他对汉字的热爱仍然充满青春的活力,他以似乎枯竭的激情在黑板上、粉尘中进行着汉字分析。

1961年至1962年我在北京大学学习汉语,后来在音乐学院学习古琴。我惊奇地发现,即使一些受过很高教育的中国人对自己的语言的根也知之甚少。人们在小学、中学和大学机械地进行着汉语教学,却很少加以解释。

我在旅居亚洲和拉丁美洲之后又回到了瑞典,于20世纪70年代初期开始从事汉语教学。我发现我的学生的反应跟我过去完全一样—我对汉字的结构和早期的形式讲授得越多,他们越容易理解和记住这些汉字。当我同时也讲解这些文字所来自的那个世界,讲述古代中国人的日常生活—他们的房子、车辆、衣服以及他们使用的工具,讲述产生这些文字的自然场景—乡野、山河、动物与植物时,效果就特别好。

我越深入学习汉字,越被汉字所反映的现实以及我作为学生所看到的但实际并没有理解的所吸引。为什么人们要在田野上并排种植各种不同的庄稼?为什么人们把自来水的开关称为“龙头”?为什么有几百万人在能够住进真正的房子的情况下仍然固执地住在山坡两旁的窑洞里?我如饥似渴地研究这方面的材料,博览群书。技术方面的材料也没少看。我这个学文科的学生本来对这些是不感兴趣的。我一次又一次地回到中国去,更多地了解我还没有搞明白的。

每去一次跟汉字的距离就更接近一步。

在我生活的很长时间里,我把自己首先看作是艺术史家。对我来说寻求汉字被创造时的外观和实物来进行解释是很自然的。在考古材料中,人们常常看到一些形象,它们与初的汉字形态表达了对于现实的相同的认识。我的书是次地表述这种情况。

一旦注意到这些形象,人们就会发现,它们在以后的几千年中反复出现。中国文化有惊人的连续性。直到人们在广告、民间艺术和周围的日常生活中,还能看到一些画面,它们在把握和反映现实的方面与三千多年以前文字创造者们完全相同。

但是它们是书面语言的基本要素,就像化学周期表中的基本元素一样,反复出现在新的和引人入胜的结构中。一旦逐个地认识了它们,它们不仅会成为理解书面文字的钥匙,而且也有助于了解这些文字被创造时的实际和中国的生活。

本书的中心是讲述一个“故事”,这就是在汉字的起源及其发展中的中国文化史。我选择了使用自己的话讲述这个“故事”,而不采用学究式的论文体,它是我个人经验、经历和观点的一部分。

员等着接球。或者仅仅为了引人注意而吸足了气以显示自己伟大?同一个形象,上面又加了一个笔画,组成“夫”字。人们认为这一笔画是为了把成年人的头发别起来的簪子。