出版社: 北京

原售价: 108.00

折扣价: 61.60

折扣购买: 战俘日记(1940-1945)(精)

ISBN: 9787200184327

路易·阿尔都塞(1918—1990),法国哲学家,20世纪60年代以来最重要的马克思主义思想家,对当代众多人文社会科学领域的知识变革影响深远。长期执教于巴黎高等师范学校,福柯、德里达、朗西埃、巴利巴尔、米勒和巴迪乌等人都曾是他的学生。生前出版有《孟德斯鸠:政治与历史》《保卫马克思》《阅读〈资本论〉》《列宁和哲学》《立场》等十一部著作,以及《意识形态和意识形态国家机器(研究笔记)》等重要论文。去世后陆续整理出版的遗著已有《来日方长》《哲学与政治文集》《论再生产》《马基雅维利的孤独》《在哲学中成为马克思主义者》等二十余种。 译者: 曹天羽,哲学硕士,毕业于巴黎第八大学。译有《无尽的焦虑之梦》《抵抗的人民,不屈的电影:布洛萨的电影、哲学、政治札记》等。 吴子枫,原名吴志峰,江西师范大学阿尔都塞与批评理论研究中心主任,文学院教授。译有《论再生产》《在哲学中成为马克思主义者》等。

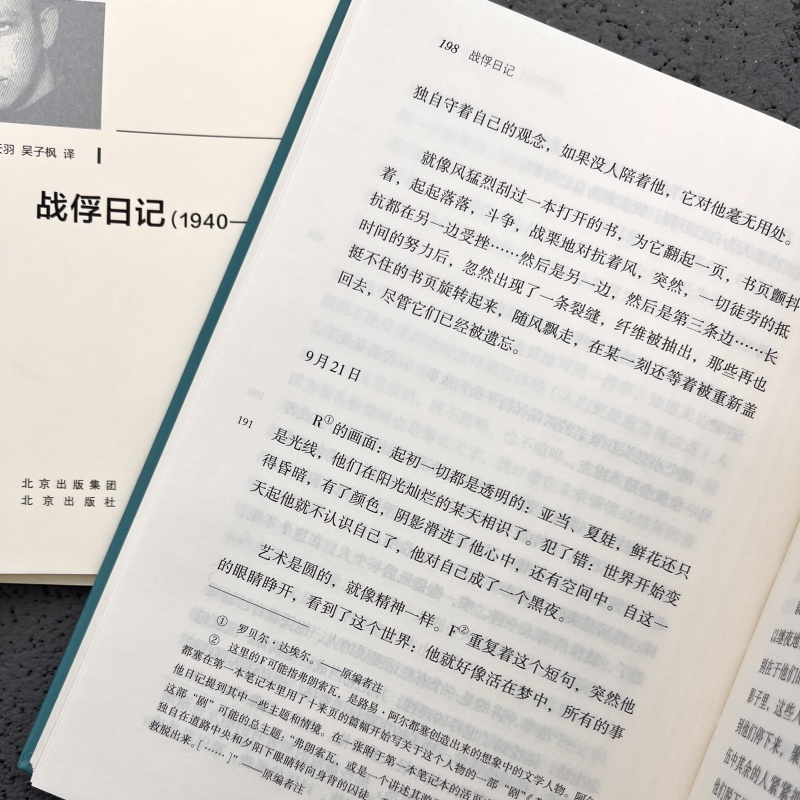

战俘日记 10月22日 缩减的美学价值。一切冒险的自然死亡,最令人失望的结局,完美的冷漠。一切艺术作品,如果不是纯粹的冷漠,还能是什么呢?“我很快就要进入庆典的中心了……”最完美的出发是发生在沙漠中的出发,没有齐声的欢呼,没有齐聚的目光,不需要向任何人讨理由。一个美好的时代就是这样,它伟大过,但在衰弱,在像一个活得筋疲力尽的人一样死去,它的呼吸变得微弱,动作变得迟缓,很难说它到底还能活多久。一些最美好的友情也是这样,人们会不经意地任由它们在雨中、在夜幕降临和起风时、在同样会到来的遗忘之前归于平淡。 11月19日 “随着时间流逝,战俘生活从将我们隔开的整个空间伸展开来……”焦虑了整整八天,然后这突如其来的启示让我平静下来,因为我知道他们还在。确定命运的位置。 11月25日 极度懒散,生活从此变得没有滋味。今晚在城里,完全惊讶于林间的寂静,惊讶于那个年轻女子,她有一双小螺栓一样的眼睛,眼睛与双唇四周,是围着每一个秋季水果那样的黄圈圈,这双眼睛像微型的小孩,挂在四月的面具上,它们的模样诱惑了全世界所有的画师,对这种生活的平衡的不真实渴望,这种平衡在使它变得陌生的力量下变得陌生。我感到黑夜的来临,感到将至的黑夜里的撕心裂肺,感到这种内在的分割和这种弃绝,感到唇间的泥土的滋味以及最卑劣区域的需求。克洛岱尔如今萦绕在我脑海,被平衡的,人道的,正午世界的平等、和平的景象。《五大颂歌》的完美无缺的光辉,未得到认可,这种与自身协调一致的深沉声音,直至根部。我感到暴风雨在升起,感到这种威胁,对于它,我自己也不知如何提防,因为我就是它,永远如此,今天我请求上帝的庇佑。 在一切声音都静下来的这个时间写作,我感觉羞愧。小人物,带着你沉甸甸圆滚滚的良心,像一枝纤细的花,立在枝干的顶端,漫步是一种危险,看啊,风和雨让植物弯曲了,世界的危险游戏在呼唤这种摧折。一切都是无理由的,比以往任何时候都更神奇。看啊,事物正在相互分离,在我们之间除了隔着一片平原、一片大海、几条河与几座山,还隔着沉默。在一切由其元素和内在联系所构成的事物以外,现在要重建一个属于自己的四面环海的世界。第二首《颂歌》要重建在分散的水、凹陷的海和这片永远重新开始却从未完成的空间之上。他心中所想的真是万物为一吗? ………… “他投以最关切的一瞥……”。在所有观察者面前,玩走钢丝绳游戏,渴望一次失误或一次机会。这类游戏于我很适合,这时我很难辨认自己所在的方位,因为我不知道自己属于哪根绳。被轻拂的危险、要提防的坠落、内心的坚硬,都带来某种陶醉。很少有机会感受:实际上和以前临近考试的整个体验差不多。 拉米的发现。《魔鬼的统治》,《疾病的治愈》,尤其是后一本,柔弱又沉重,而且如此纯粹。这种单纯让我有点失望,我们不知道它——这种存在于人们之间的、同时也是人们与他们自己达成的一致,即不去认识儿童与圣人之间的中间地带——是对深刻的最初的还是最后的障碍。实际上,拉米最令人惊讶的隐秘特点,是对辩证法的否定。用其他东西而非智性来进行精神化,但不是通过即时性,而是通过某种精神上的即时性,某种确定的和突然的赠予,一个女人脸上的那种微笑,那个在漫步并中断示意动作的小女孩。R的反思:“拉米……从精神上讲,总是真的。”是的,条件是要留在精神的领地,要看见最终的一切。 令人惊讶的混合,《疾病的治愈》,迷恋即时性,参见那个酒鬼,那种在他自己身上的上升,就像在爬内心的楼梯,摇摇晃晃、支支吾吾,带着些行善格言的永久支持,没有对其构成进行修改。从根本上说,是书中变化最小的人物。 克洛岱尔,第二首《颂歌》,《精神与水》: “哦我的上帝,我什么都不再要了,我把一切都还给您,一切于我将不再有任何价值, 而我看到的只剩下我的苦难,还有我的虚无,还有我的剥夺,而这至少还是我的! 现在喷涌出 深深的源泉,喷涌出我发咸的灵魂,洁净种子的深深囊袋爆发出一声巨大的叫喊! 现在我变得完美地清亮,完全辛酸的 清亮,我心中再没有什么 只剩下对独一无二的您的一种完美剥夺!” 通信 1944年4月8日 [用打字机写的信] 给你,我的妹妹,这四月的第二张信纸,洁白得如同这片大地上的初阳,还有这些分散的爪迹,是我的思考的影子。你啊,我想把你囚禁在我的记忆中,而且是对来自你那远方小岛的少数画面的记忆中,你变成什么样子了呢?“那时我才发觉,关于一个女人,人们什么都不能说;我注意到,当人们谈论她时,在多大程度上是在围绕着她留下空白,他们命名着、描述着其他东西,环境、地点、物品,直到某个地方,一切都停住,轻轻地、因此也可以说是小心翼翼地停在围绕她的那条从未被画下的淡淡轮廓上。”当我读到里尔克的这些话时,我想到的是你,我的妹妹。而如果说我还能看见那些远离我们的土地,那些你在成长而我却不知道的新的春天,还有这整个未知之物,在这个世界上,它就像一条黑夜里的航船,意识到模糊晦暗的距离,我却很难画出理想的线条……在熟知的你的身上,现在添加了一些新的画面,它们只对我是画面,对你或许是些简单的记忆……布里夫就是这样,我知道,你在那里发现了三层的屋顶、许多蔬菜和一些瘸腿的哲学家,我想象着,在那里,你发现了主人给醉取名为酒,你给柏拉图取名为词的暧昧;你的朋友们就这样,一个接一个地脱离了你们青春的合唱团,出发经过青草地,走向那个在榆树下等待的年轻男人。(而你的哥哥因这些还算过得去的女孩感到如释重负,你看到他,他又站了起来,就像一根每颗果实都砸向他的轻盈的树枝!)这段旅途就是这样,它没有故事,城市的名字,这条街道的名字。而现在,在被墙保存得更加清新的阴影里,在静物和饱含思想却默不作声的书的沉默中,一位少女,把手指放在光彩夺目的异色格子上,于是一位已逝的公主又降生了,穿着鲜红的裙子,天鹅绒的,沉重的裙子,像孔雀一样神气活现……我就像个面对一堆旧纸的人,裁剪、拼接,几滴墨水染在几张纸上,这就是过去给他留下的全部。然而,在字里行间,就像在页白的注释间,他听到失落的音乐从深处升起。音乐来自阴影,阴影中很难分辨房屋、树木以及由一些动作引起的小旋涡——它一晃而过,提示着有人存在。然而音乐升起,装满了他的心,他心中的世界回应着——把幽深的森林托付给了风!那时土地的细节还是真细节,晦暗的天空中的符号,孩童的愉悦与恐惧。我的妹妹啊,那时我还能够在那些画面前闭上双眼,为的是不听你的声音,而只听这个音乐,从今以后它是我唯一的沉默! 拥抱我们的父母,因为我们爱他们。 Vale et me ama. 路易 在XA号战俘营报纸《链》上发表的文本 未来生活的遗嘱 这些为了精神中的一小部分而说的话依然是自由的,这种小小的精神自由在我们身上依然是自由的。 大概是笛卡尔写的:“我当时在德国,战争偶然把我带到了那里。”三个世纪前的一句老话。可我们也是这样,只是没那么光荣:“我当时做了战俘……” 我不谈这些天的这些劳动(身体疲劳、得不到休息),不谈任何我们身上被俘的东西,它们不仅被俘于那些看守我们的人,也被俘于这个时代的法律,这个多灾多难的时代的法律。(我认识一名大学生,刚摸到一所大学校的门,眼看着就要开始三年的学习,“三年长假”,然而他度过的是没有任何假期的漫长的三年。还有许多和他一样的人!)我不谈所有这些苦难,这些无法挽回的日子,而是要谈这种小小的精神自由,它在我们内心深处依然是自由,在面对我们的命运、面对我们的罪恶、面对我们自己时,它依然是自由的。 这种小小的精神自由让我们比我们的苦难更强大。 好奇。是它最初的名字之一。“一位朋友对我讲,好奇,是我的第一道防卫。紧绷的心弦啊,在八月夜晚的炎热中穿越边境,盲目的火车驶进德国的第一个黑夜!……焦虑闷在心里,就像要纵身跃入虚空。焦虑,然而比焦虑更强烈的,是即将来临的事物的滋味,是这种等待,好奇……” “对事物和人的好奇。对我们身边的人、对同伴的好奇。失去一切并和一群同样失去一切的人生活在一起,这是非同寻常的。好奇,它持续了六个月。自从……” 自从……我们放下一切,甚至是兴趣。为什么不随波逐流呢?追随别人显然更轻松啊……开始出现严寒的迹象,在冰霜的威逼下,第一批树开始变秃,枝丫抓向天空,站直了身子戳进冬天:在尽头,一条路消失在阴影里。站直身子,用毛衣和孤独把自己裹起来,像在梦里一样走上这条没有尽头的路,这很简单。就这样经历了多少个冬天——只有身体经历了。 不再去思考。血液在血管里流动,取代了时间。夜晚的,疲惫。身体的无意识,终于与自己独处了,在黑夜里。“但愿晚上早点睡!!”这句话是多么深刻,无法对它付之一笑:在两次睡眠之间,一种生活在疲倦中维持着。甚至可能是这样一种睡眠:一旦睡去,一切都得到总结;一旦睡去,一切都消逝。睡着的人,他还知道自己曾生活过吗?睡着的人,他还知道自己会继续生活吗?在这个既无过去也无未来的黑夜,只有直起的身子在呼吸。 但这种依然是自由的小小的精神自由[在]哪里呢? 还有一些人,比疲劳更强大,他们战胜了疲劳,重新熟悉了一切。太阳为他们升起,每一件事物都在阳光下重归原位。俘虏?生活继续着,前方的道路是笔直的。他们耐心地走下去,除了些许不适和束缚,生活对他们来说还在继续。他们习惯了。他们以此为代价忍受着被俘。某种摆放物品的方式,把它们摆放在它们永恒的位置上、今后也是它们习惯的位置上的方式,这是生存中一项伟大的工作。忙着去做一些事吧。拜托,我不能一直什么都不做!忙于自我是神圣的习惯,就好像这种生活必定会持续下去。 但这种在我们身上依然是自由的小小的精神自由在哪里呢? 我的朋友继续说道:“坚持的人和抗拒的人。想进行领导的人和随波逐流的人。贡献自己的才能并坚持的人和拒绝这样做的人。甚至是他的献身。都同样有罪。‘我在这里,只是为了让你们追随我……’谁会说出这个时代的虚假使命?唉,这里的错误在于,当说‘我在这里是因为我是俘虏’是如此简单时,或更好些,当什么也不说是如此简单时,自以为一种制度是自然的,会像河流山川一样对世界秩序有用。” 这种在我们身上依然是自由的小小的精神自由。 只要让我们按照事物的本来面貌看清它们。看清它们的开始与终结。把它们放回它们真正的位置。最重要的事物放回最重要的位置,次要的事物放回次要的位置,最末的事物放回最末的位置。还有这种暂时的生活本身,放回暂时的位置。这个句子中的括号,也放回它的位置(在括号中)。不要忘记写上前括号,也不要忘记(提前)写上后括号。在括号的两条弧线中,有我们现在的全部情况,痛苦、伤残、损害;有那些我们拒绝做的事,因为知道它们是暂时的;有那些我们毕竟还是做过的事,因为知道它们是暂时的。 在这个括号里,是我们的日常生活,是令人心碎的苏醒,是将人吹弯的风,是让人湿透的雨;是直到尽头的日子。在这个括号里,是写过的信和收到的信,是箱盖上植物杆头瘦弱的花,是所有那些需要耐心的工作。在这个括号里,是一个夜晚在一座舞台上的不同游戏,包括这份意料之外的报纸本身。我们终于说话了,只是为了让人们将我们忘记。 然而,在这个括号之外(就像在它里面),因为它属于所有的句子,因为它是所有句子——过去的和将来的语句——的生命,因为它是我们过去的和将来的生命的生命,甚至是我们当前的生命的生命。 这种在我们内心深处依然是自由的小小的精神自由。 (《链》,[第12期],[1943年3—4月]) 这本《战俘日记:1940—1945》是法国哲学家路易·阿尔都塞的两部重要遗著之一,也是首次发行的中译本。作为20世纪60年代以来最重要的马克思主义思想家,阿尔都塞对当代众多人文社会科学领域的知识变革都有着深远的影响,福柯、德里达、朗西埃、巴利巴尔等当代理论绕不开的思想家都曾是他的学生。 阿尔都塞的理论洞见不仅影响了法国本土的思想界乃至政治界,也在世界范围内产生着经久不衰的回响。然而当我们阅读阿尔都塞的理论时,当我们思考“意识形态国家机器”或“唤问”的概念时,如果我们想获得更深入的理解,我们必须将作为一个“人”的阿尔都塞的时代背景、个人经历、政治立场等纳入我们的思考范畴。在这本《战俘日记:1940—1945》中,我们可以最直接地看到那个年轻的、刚被巴黎高师录取就沦为德国战俘的路易·阿尔都塞亲笔记下的一切:遭遇、思考、与马克思主义者的交往、阅读、与亲友的通信、充满无奈或愤怒的牢骚……这些不仅向我们展现着青年阿尔都塞的人生经历,也显现着日后成熟的阿尔都塞哲学思想的种种端倪。