出版社: 人民文学

原售价: 338.00

折扣价: 223.10

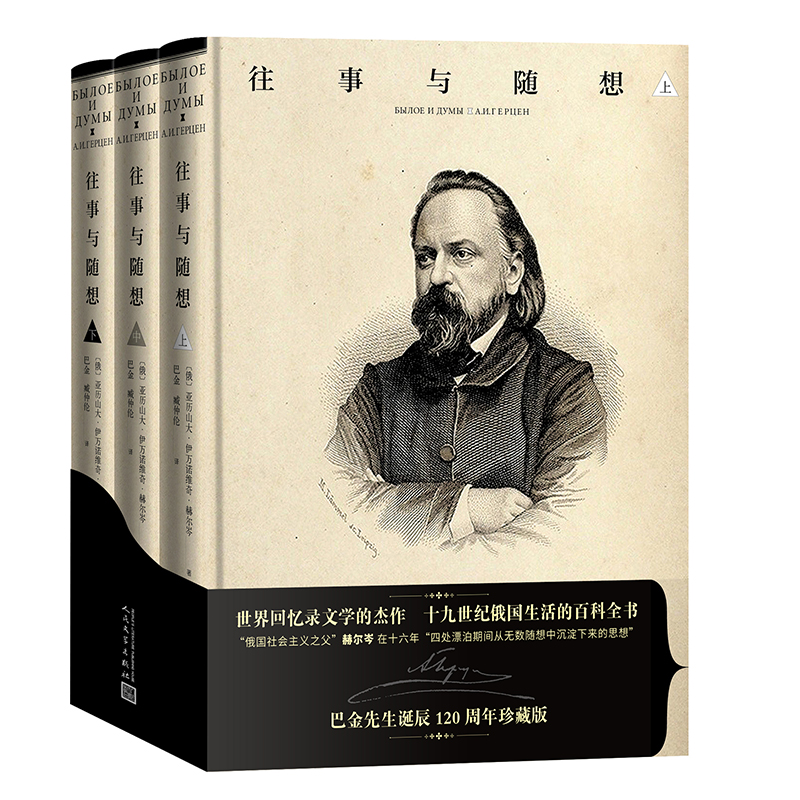

折扣购买: 往事与随想(上中下)(精装+函套)

ISBN: 9787020185566

作者简介: 亚历山大·伊万诺维奇·赫尔岑(1812—1870) 作家,思想家,革命家,学者,政论家,俄国自由出版发行业的创始人,毕生致力于探索社会主义的理想世界,曾在欧洲创办《北极星》杂志和《钟声》报,对托尔斯泰的平民观产生重要影响。列宁称赞他是“举起伟大旗帜反对沙皇专制的第一人”,在“为俄国革命的准备发挥了巨大作用”。作为一位文学家,赫尔岑以独特的文体著称,代表作有《谁之罪?》《偷东西的喜鹊》以及集日记、书信、散文、随笔、政论杂感于一体的巨型回忆录《往事与随想》。 两位译者简介: 巴金(1904—2005) 中国现代作家、翻译家、编辑家。 原名李尧棠,字芾甘,1904年出生于四川成都。主要作品有《灭亡》《家》《春》《秋》《爱情的三部曲》《憩园)《寒夜》《随想录》等。译作有《我的自传》《父与子》《处女地》《快乐王子集》等。曾任文化生活出版社总编辑、《收获》杂志主编。中国作家协会主席、全国政协副主席等职。其著译结集为《巴金全集》《巴金译文全集》。 臧仲伦(1931—2014) 文学翻译家,北京大学教授。1955年毕业于北京大学俄罗斯语言文学系,1957年毕业于北京大学俄语系研究生班。著有翻译通史专著《中国翻译史话》。译作有《驿站长》《双重人格》《克莱采奏鸣曲》《暴风雪》《舞会之后》《大雷雨》《白痴》《罪与罚》《被侮辱与被损害的人》《死屋手记》《卡拉马佐夫兄弟》等。

《往事与随想》作者序 许多朋友劝我出版《往事与随想》的全本,这并不困难,至少头两卷是这样。 但是他们说,在《北极星》上面发表的片段是零碎的,它们不统一,偶然地断断续续,时而提前叙说,时而移后描述。 我觉得的确是如此,不过我无法改正。 作一点增补,把各个篇章按年代顺序编纂起来,并不是难事;然而 d’ un jet〔法语:马上,一下子〕要把全书回炉重写, 我不想这样做。 《往事与随想》并不是连贯地写成的;某些篇章之间相隔好几年。 因此书中处处都留下写作时期的时代色彩和各种情绪的痕迹,——我不想抹掉它。 这与其说是笔记,不如说是自白,围绕着它,和它有关的都是从往事里抓出来的片段回忆,在随想里留下来的思绪点滴。 然而把这些外屋、顶楼、厢房合并在一起,它也是统一的,至少我是这样看法。 这些笔记并不是初次的试作。 我在二十五岁左右,就动手写过类似回忆录的东西。 事情是这样的:我从维亚特卡给转移到弗拉基米尔,感到十分寂寞。 在靠近莫斯科的地方待下来使我感到苦恼,感到屈辱;我落到了这样一种境地:就像坐在最后一个驿站里得不到马的人那样。 事实上这差不多是“行将结束的青年时代的最纯洁、最严肃的时期”。 那个时候我虽然寂寞,却心里开朗而幸福,好像小孩们在节日或者生日的前夕感到寂寞一样。 每天都有写着小字的书信到来;我为它们感到骄傲,感到幸福,它们帮助我成长。 然而别离折磨我,我不 知道该做什么来更快地度过这无限长的时光——充其量不过四个月……我听从了对我的劝告,开始在空闲时候写下我关于克鲁季次的回忆,关于维亚特卡的回忆。 我写满了三本笔记本……这以后,过去的事便淹没在现实的世界里了。 一八四〇年别林斯基读了它们,他喜欢它们,他把两本笔记本刊登在《祖国纪事》上(第一本和第三本);其余的一本倘使没有给当作引火材料烧掉的话,现在一定弃置在我们莫斯科住宅里的什么地方。 十五年过去了,“我住在伦敦樱草山附近一个偏僻地方,遥远、浓雾和我自己的 心愿把我同全世界隔绝。 在伦敦我没有一个亲近的人。 有一些人,我尊敬他们,他们也尊敬我,可是没有一个亲近的人。 一切来来去去的人,同我交往的人都在从事一种共同的利益、全人类的事业,至少是全民族的事业;我和他们的交谊可以说是没有私人感情的。——岁月过去了, 没有谈过一句我想谈的话。 “……然而那个时候我刚刚在一连串可怕的事件、不幸和错误之后开始清醒,恢复元气。 我最近几年的生活事迹越来越清 楚地浮现在我的眼前,我怀着恐怖地发现除我以外没有一个人知道它,真相会随着我的死亡而消灭。 “ 我决心写下来;可是一个回忆唤起了几百个别的回忆;一切旧的、半遗忘了的都复活了:少年时期的梦想,年轻人的希望,青年时期的大胆,监狱与流放——这些并不曾在心灵中留下半点痛苦的早年的不幸,像春雷一样一下子过去了,这一声霹雳使年轻的生命 焕发青春而且更加坚强了。” 这一次我写作不是为了赢得时间——我用不着匆忙。 我开始写这部新作品的时候,完全不记得《一个年轻人的笔记》的 存在了,有一天我在 British Museum〔英语:大英博物馆〕 里翻阅俄国杂 志,偶然看见了它们。 我找人把它们抄下来,并且重读了一遍。 它们激发起来的感情是奇怪的:我非常明显地看到在这十五年中间我竟然这 么衰老了,这使我开始大为震惊。 那个时候我还是以人生和幸福为儿 戏,好像幸福就没有止境似的。 《一个年轻人的笔记》的调子差异太大了,因此我不能从那里取用任何东西;它们属于青年时期,它们应当保存本来面目。 它们的早晨的亮光不适宜于我的黄昏的工作。 它们里面 有许多真实,但也有许多玩世不恭;此外它们那里还留着海涅的明显的痕迹,我在维亚特卡曾经入迷地阅读海涅的作品。 在《往事与随想》 里面看得见生活的痕迹,此外就不会看到任何其他的痕迹。 我的写作进行得很慢……要使某一种往事 经过沉淀变成明晰的思想——尽管它不能给人安慰,它是忧郁的,却为理智所谅解——这需要花许多时间。 倘使做不到这一点,纵然会有真诚,却不可能有真实 ! 几次的尝试都没有成功,——我便把它们抛弃了。 后来在今年夏 天我向一个青年时期的朋友重读我最后的稿本,这个时候我才自己 认出了熟悉的面目,我便停下来……我的作品完成了! 很可能我对它的评价过高,很可能这些刚刚显露出来的轮廓里只是为我一个人埋藏了许多东西;可能我读的时候理会到的比我写在纸上的多得多;这里叙述的事情唤起了我的一幕幕的梦景,它好像是难认 的字,只有我才有开启它的钥匙。 可能只有我一个人听见精灵怎样在字里行间跳动……可能是这样,但这部书并不因此就对我减少价值。 对我来说,它多年来一直代替了人们和我失去的东西。 如今到了我和它也得告别的时候了。 凡是属于个人的东西都会很快地消失,对于这种消逝只好顺从。 这不是绝望,不是衰老,不是凄凉,也不是淡漠;这是白发的青春,恢复健康的一种形态,或者更恰当地说,就是恢复健康的过程。 人只能用这个方法忍受某些创伤。 一个修道士,不管他的年纪多大,在他身上总是老年同青年合在一起。 他用埋葬属于个人的一切这个办法恢复了青春。 他从而感到了轻松,心胸开阔……有时过分开阔……的确,在毫无个性的共性、众多的历史事件和像浮云一样地漂浮在它们之上的未来的形象中间,人有时感到空虚、孤独。 但这又怎样呢? 人们想保存一切:要蔷薇,也要雪;他们希望在一串串熟了的葡萄旁边开放着五月的鲜花! 修道士在苦闷的 时刻靠着祈祷得到解脱。 我们并不祈祷,我们从事写作,写作就是我们的祷告。 也许,二者的结果 是一样的,不过现在我们谈论的不是这个。 不错,在生活里有爱好重复的韵律、爱好反复的曲调的;谁不知道老年多么近似童年? 仔细看看,就不难发现在生命全盛时期的两头,连同它那用鲜花编成的花冠和用荆棘做成的荆棘冠,连同它的摇篮和棺材,类似的时代常常重复,而主要点又是如此相像。 青年时期还不曾有过的事物,它已经丧失了;青年时期毫无个人考虑所幻想的事物,也同样没有个人考虑地从乌云和霞辉里现出来更加光辉,更加宁静。 ……当我想到我们两人现在快到五十岁,站在俄国自由语言的 第一架印刷机前面,我觉得我们在麻雀山上少年时期的格留特里 不是在三十三年前,而是至多——三年! 生活……许许多多生命、不同国家的人民、革命、极其亲爱的人们 都在麻雀山和樱草山之间出现、变换、消失了;它们的痕迹几乎已经给 事件的无情的旋风扫掉了。 四周的一切全改变了:太晤士河代替了莫斯科河在流动,身旁都是外国人……我们再也没有返回祖国的路 了……只有两个孩子(一个十三岁,另一个十四岁)的梦想完整地保存了下来。 让《往事与随想》 算清个人生活的帐,而且作为个人生活的总目吧。 剩下来的思想 就用到事业上去;余下来的力量就投到斗争中去。 我们的同盟仍然如此…… 我们又一次走上忧郁的路, 不倦地宣扬真理啊,—— 由它去吧,让梦想和人们在我们身旁过去! 赫尔岑