出版社: 北京联合

原售价: 49.80

折扣价: 29.40

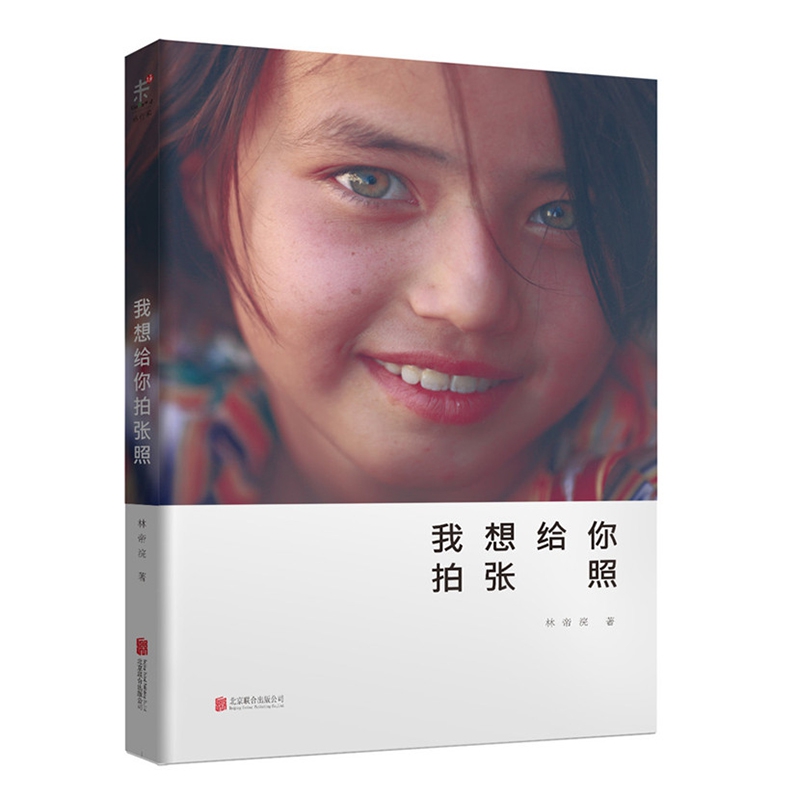

折扣购买: 我想给你拍张照

ISBN: 978755025412101

林帝浣,广东湛江人,1975年出生,中山大学教师,人文旅行摄影师,专栏作家,画家。中国摄影家协会会员、***新闻办图片库(CFP)签约摄影师。《中国摄影报》2012摄影影响力年度人物,蚂蜂窝旅行网2013年度旅行摄影家。著有《时光映画:镜头中的二十四节气》《中国*值得拍摄的50个*美小镇》《广州经典游》《遇见·新疆》等。

我们为什么拍照 每个人都在拍照,单反或手机,微博或朋友圈,每天都有海量的照片在被产生和被遗忘。 然而我们为什么要拍照呢? 从有念头买一部相机开始,经过艰苦的各种评测比较,问过许多行家,选机型,选镜头,一番折腾之后,相机终于到手。然而你会发现,你所面临的摄影问题才刚刚开始。 很多人新鲜劲头过去之后,很快会把相机束之高阁。另一些继续希望精修摄影技术的,则会慢慢产生困惑,拍出来的照片没多少人看,身边也缺乏真正喜爱痴迷的人,不知道怎样拍才是正确的,怎样的照片才算是好照片。 照片是什么?我们为什么拍照? 对大多数人来说,拍拍家人,拍拍正在成长的孩子,拍拍准备吃的食物,拍拍上班路上正在开花的树,拍拍旅行中与景区招牌的合照,只是记录生活中一些好的瞬间,并不太在意拍摄技术什么的。这种态度相当正确,因为摄影*本质的功能,就是记录真实。 在战争片里,战士贴身口袋里那张家人或爱人的照片,是*珍贵的物品;钱包里的那张合照,也会是你看得*多的照片。这样的照片,其价值已经不再是拍得好不好的问题,而是人生信仰、信念的一部分。 从本质上来说,这样的拍摄,比拍些不知所云展示摄影技巧的照片,会有意义得多,因为这是你生活的记录,人生回忆*直接的载体。 如果你不满足于此,希望在摄影上再进一步,就会发现很多问题开始困扰你。 玩摄影的人很多,都渴望得到专业的认同,各类官方和非官方的机构也热衷于办无数比赛和展览,人们也趋之若鹜。 能拿大奖的人还是少数,但中国还有遍地开花的摄影节和网上的无数摄影论坛、微博,可以展示作品,寂寞的玩摄影的人开始自动抱团,形成无数小圈子,拍的作品互相赞扬一番,约定地方喝酒聚会。 然而这一切,其实都和摄影本身无关了。 把摄影玩成艺术的人,通常会忽略一点:照片和艺术品*大的不同之处,是传播性。一张好的照片,如果不是被广泛传播,那么它的价值是相当低的;但如果没有迎合比赛的所谓艺术性,未能拿得大奖,又不能被传播,这是一个两难的问题。 对此,我能做出的判断是,从心出发。 能坚持你自己真正喜欢的,不要动摇,对于摄影来说,*难。 对于一个摄影者而言,一张照片或者一组照片红起来,并不能证明你是一个好摄影师。 独自跋涉的足迹,艰苦落寞的思考,才是你*好的作品。 对于摄影同好者的意见,你可以听取并思考,但核心的坚持,一定不要动摇。 当你**忘记了评委和高手的存在,他们才会开始关注你。 这是我对拍照这回事的看法。 掌心里的鱼 这是一张在家乡湛江海边拍摄的照片。 拍摄的时候,天还没亮。很早就起了床,带着相机去了海边,打算拍拍日出和劳作的渔民。 渔网正在慢慢朝岸上收拢,网里惊慌失措的小鱼乱蹿乱跳,很多冲到了沙滩上,我捡起其中一条,然后拍摄了这张照片。 这张照片的风格,可能受到了寇德卡拍摄“布拉格之春”时举起手表的照片的启发,还有一位我不记得名字的法国女摄影师拍摄的沙滩上的一排小鱼,可能还有日本某些唯美摄影的影响。 这照片在技术上是失败的,只带着 50mm 1.8 的镜头,当时光线极暗,我只能用*大的 ISO,开*大的光圈,左手举着鱼,右手单手按快门。虽然竭力保持稳定,这张照片还是有一点虚。由于光圈太大的缘故,远处的渔船、渔民和海面糊成了一片,**看不清细节。 然而,这些都不能掩饰我对这张照片的喜爱。 图中的小鱼,在我们家乡叫“巴浪”,是海里*常见、*普通的小鱼,肉很少,味道也说不上很鲜美,通常只能用来煮点鱼汤喝喝。时至**,这鱼在家乡市场上也只能卖到一两块钱一斤,比青菜还要便宜,因此经常会被做成腌鱼,到实在没有菜的时候下饭用。 我**腌鱼手艺不好,经常腌得极咸,导致我小时候**讨厌吃腌鱼,直到离开家乡很多年之后,才开始慢慢疯狂迷恋腌鱼的味道,尽管这是一种既咸又有很多亚硝酸盐的不健康食品。 为了工作和生存,现在每年回家乡的时间越来越少,每次都只是匆匆的两三天。父母已经渐渐年迈,可是他们不习惯广州的生活,广州没有新鲜的海鱼,也没有可以说话的朋友,于是他们还是留在家乡的海边。 每次回家,时间再短,我都会抽时间去海边一次。我当然记得,小时候家里没有菜,我会拿一个小网兜去海边,等渔网快收起的时候,趁渔民没留意,捡些巴浪之类的小鱼小虾,还得提防渔民发现时的追骂。不过这个不用太担心,因为我有很多捡鱼的同伙,要做的是抢在他们之前捡到。 我当然也记得,当年父亲为了支付我上大学的学费,在工作之外,挖了一个鱼塘养鱼,每年我寒暑假回家,都要帮忙去市场卖鱼杀鱼,至今我的杀鱼手法还是**专业的。也因此,我大学毕业之前,除了湛江和广州,什么地方都没去过。 毕业很多年之后,我爸对我说,当年他为了我的大学学费,愁掉了一半的头发。 很多年之后,我发现我无力改变我爸节省的习惯,也无力改变我**啰唆。但他们慢慢老了。 看到这张照片,我清楚地记得当时拍摄的心情是很惆怅和茫然若失的,里面或许有忧伤,有内疚,有失落,有不安。离开家乡很久之后,我不知道如何面对故乡和在故乡的父母。 就像掌心里这条还在跳动的叫巴浪的小鱼,离开了家乡的海,遍体鳞伤,越挣扎越无力,而且,就算让它再回到海里,也没法再活了。 我向来不太在意别人对我摄影技术的批评,只在意观众能否感受到我希望传达的情绪和感受。所以,我从来不渴望能得到专业评论界的什么认可,从此可以成名成家。 技术从来都不是摄影作品成功的重要因素,拍照者的情感投射、对生活的感受,能够通过摄影语言准确传递,往往比技术难很多倍。 因此,我*喜欢通过网络,让不拍照不懂摄影的人们看到,并知道他们看完照片之后的感受,这些是我不断行走不断拍摄的一个动力。 我后来做了一个名叫《直到世界尽头》的专辑,把这张照片作为**张,或许是因为我觉得,不管世界尽头在哪里,心的尽头在故乡的那片海边。 大理 | 无关风月 传说中的大理,是许多人向往的理想旅游目的地:风花雪月段王爷,五朵金花蝴蝶泉,无不风流浪漫。可惜网上已有无数风花雪月顿悟人生意义的小清新游记,攻略写得具体到了每家咖啡馆每种奶茶的口感和***,跟着别人的旅行经验去旅行,其实挺没劲的。 看着攻略去大理,充满预期地在古城街头艳遇一位威武雄壮的白族汉子或波西米亚长裙银镯文艺女,成了许多人在大理旅行的*佳憧憬。或许,董小姐还能递给你一根兰州,管你有没有草原。 因此,好多年没再去大理。 十年前去大理的时候,和现在其实差不多。记得那时古城门口就有人打扮成悟空和八戒,招徕游客拍照。 十年后再去,悟空和八戒还站在原来的城门下,腰背都有些佝偻了,不知是否还是原来的人在演。 进了大理古城,因为没有做攻略,想不出有什么地方可去,就在小旅馆的藤椅上坐着,窗外有些蜂蝇在逆光飞舞。我看着它们呆坐了一下午,想不出什么头绪。 傍晚,灵骢说,来我这儿坐坐吧。 灵骢是大理一个小有名气的人像摄影师,照片拍得夺人眼球,之前交流甚少。后来听说,他原是京城金融界一风云人物,后来躲到了大理。 灵骢说,他回不去北京了,空气受不了。 后来又认识了一些常住大理的租客们,有开着书店却老是哭喊书店已死的阿德老师,有经营夜宵店的不去吃会死的美食写手许崧老师,还有整天暂停营业出去玩的客栈老板等等,操着各地的方言,都是英雄莫问出处的慵懒赖皮范儿。 他们好闲,不知道怎么赚到钱的,但似乎也都不怎么缺钱。 突然领悟到,所谓的大理生活,首先就是要不怎么缺钱。 灵骢开了一家咖啡馆,没招牌,门关着,总体来说就是不太乐意接待客人,当然有客人硬要进来,生意也不得不做一下这样子。 遇见土豪,我心情忐忑。土豪给我看了一些他的摄影作品,让我提提意见。我是个厚道人,于是就很认真地提了一些建议。 灵骢说,你说得很有道理!然后他就有事出去了,我很担心是不是我太实诚, 得罪了他, 继续很忐忑地坐在他的咖啡馆里,喝着不知道多少钱一杯的咖啡。 后来他回来了,请我去吃饭,点的菜都是大理比较贵的菜,还请我喝比较贵的啤酒。我才知道他并没有生气,心头悄悄放下一块大石。 坐在灵骢的咖啡馆里,半天没有一个客人,于是无聊地拍灵骢家的狗。 该大白狗很喜欢哼哼,所以名字叫哼哼。它总是很懒地趴在门口看游客,路过的女游客看到了,常常会尖叫和用手机拍照,大抵是因为哼哼长得很帅又拽拽的样子吧。 后来有两个漂亮姑娘进来了,是冲着哼哼进来的,喝了两杯咖啡。不知道怎么聊起来了,她们来自洛阳,打算去丽江泡吧。 她们说,你跟我们一起去丽江吧,我们*喜欢拿着相机会拍照的人了,多给我们拍拍漂亮照片。 我说,对不起……我刚刚开始学的,一点也不懂拍照,相机是借的,镜头也是借的,祝你们在丽江玩得开心。 灵骢的咖啡馆在人民路的下半段,整个大理古城,这里算是*有自由浪漫范儿的地段了。 每到夜晚,很多年轻人会摆起小摊,赚些旅行的路费,也有各种卖艺卖唱的。 有个姑娘在手臂上喷了一句藏文,然后很担心地问回去多久才洗得掉。 一个穿着旧西装的老头举着棍子静静地坐着,棍子上挂着几串白兰花。大街上跳肚皮舞卖艺的被围观得*多,几个唱摇滚的年轻人见到有女观众就高兴得手舞足蹈。路边还有许多卖荷花的小摊子上飞满了蜜蜂。 到得深夜,人渐少,灯渐暗。沉闷地坐在深夜的小咖啡馆发呆,偶尔空荡的石板路上会有一两个夜归人过身,昏黄的路灯拉着细长的人影,伴随着嘚嘚的脚步声走远。街上还有两个矮个子秃头的老外,在烧烤摊的烟火中,举着一罐啤酒踢足球练脚法。 看着飞舞的蚊蝇发呆,看着石板路上的灯影发呆,看着风中轻拂的树梢发呆,在乡村中巴扑面送来的夏天的风里发呆,在深夜街头对着月影发呆,这样的发呆其实可以无处不在,为何是在大理? 一个人的旅行,没有什么明确的目的地,走到哪儿算哪儿,偶然遇到一棵被风吹动的树,就停下来好好看看它,或许也就够了。 那些漂泊在古城人民路上的过客,或许就是我们灵魂的另一面吧。 孤单地在人民路的深夜逗留了很久,再拖着路灯的影子独自走回旅馆,心里反反复复都是一首歌:“路灯高,路灯亮,路灯底下走两趟;影子短,影子长,影子和我捉迷藏……” 这是一首很生僻很遥远的童谣,或许除了我自己,已经没有什么人会唱了。 我的大理,无关风月。 ?每一张照片背后,都是一个无可取代的人生故事 ?用一分钟,为一个陌生人拍张照,记录世间的无数相遇 ?**人文摄影师林帝浣*新作品,10多年的行走与摄影、21篇旅行随笔、100余幅精彩照片,领你看见世界,看到自己