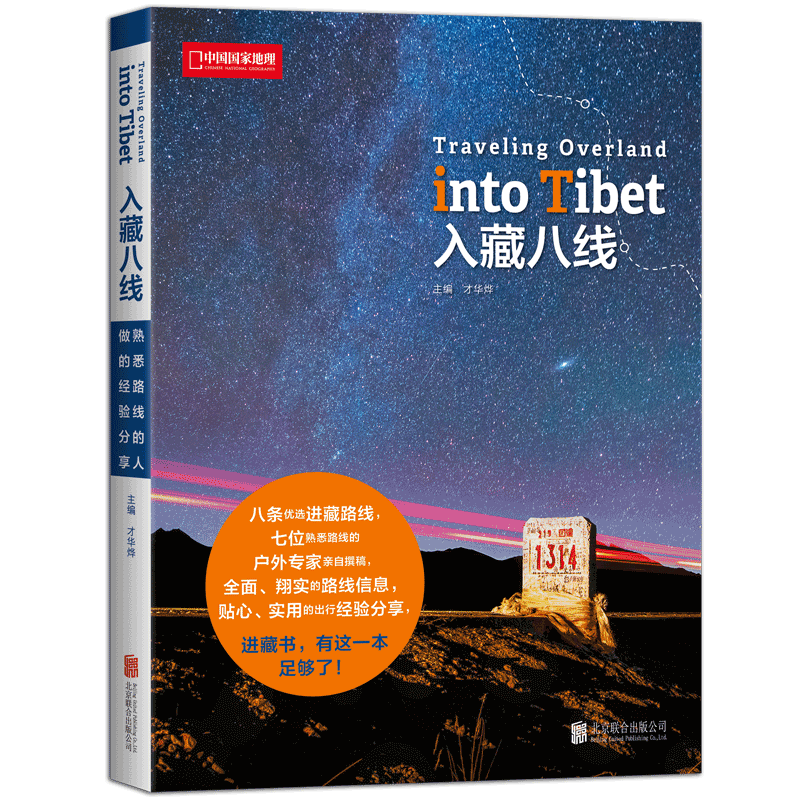

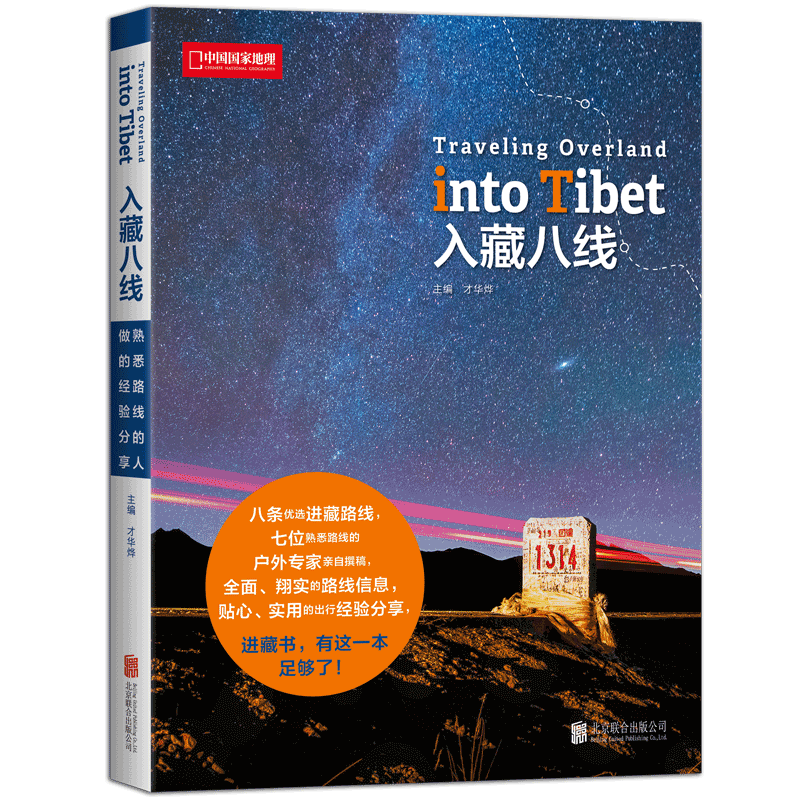

出版社: 北京联合出版公司

原售价: 68.00

折扣价: 42.20

折扣购买: 入藏八线

ISBN: 9787550272743

才华烨,毕业于天津师范大学中文系新闻专业,***员,现为《中国**地理》杂志社副社长、新媒体CEO,富有二十多年新闻媒体从业经验,十五年媒体企业高层管理经验。在《中国**地理》杂志社的15年期间,对青藏高原情有独钟,足迹遍布**、青海、云南、四川、甘肃藏区,曾经三次带队深入阿尔金山***自然保护区,是**极少数抵达阿尔金无人区三大湖泊的女性媒体人,并多次行走在进藏的各条路线上。

多元文化体验之路 “丙察察”:*年轻的进藏公路,沿着怒江进** 文 张帆 丙察察线是滇藏新通道中的一段。它从怒江上游云南省境内的*后一个乡丙中洛出发,经过**境内的**个乡察瓦龙,再到察隅县城,因而得名。从察隅县城继续前进,通过察然公路到达波密县的然乌镇,就接上了318国道。 丙察察是近年来颇为热门的一条自驾进藏路线,走过丙察察的人说,这条线路**是“中国*美自驾公路”之一,但相对早已变成通衢的传统滇藏公路(214 国道),这里也可谓极尽艰险,有“身在地狱,眼在天堂”之感。 ①昔*,止步丙中洛的进藏梦想 1991 年,我跟随中国香港探险学会会长黄效文等人从昆明出发,沿着当时云南**的进藏公路214 国道,经德钦、芒康、昌都到达**,用了24 天。那是我的**次进藏探险考察,虽然一路艰险,但那一路上的美景和经历只属于那个年代,属于那些像我一样从事野外考察的少数人。 在随后的二十多年中,我们多次从不同的路线到达**,或穿过**到**、青海、甘肃进行探险考察,目睹和体验着这些年来藏区公路的巨大变化。当年只有专业越野车才能通行的214 国道,如今自驾游客开着普通的私家轿车就能驾驭,几天之内即可从昆明到达**。作为经历过过去的“老滇藏人”,我在感慨时代进步的同时多少也有些个人的失落感:曾经被誉为***越野探险的线路就这么“失传”了? 老滇藏线跨越金沙江和澜沧江两大水系,而在滇西北**的“三江并流”区域,还有一条藏在深山中的怒江,从地理条件上看,这其实也可以作为一条天然入藏通道。以前,云南地理研究所在怒江傈僳族**州长年开展各种科考项目,我与所里的不少同事都有过徒步3 天进入当时尚不通公路的独龙江河谷的经历,因此我对那里倒也不算陌生。长期以来,一直很想沿着怒江峡谷继续北上,进到**去看看,但每次我们的探索脚步到了贡山县的丙中洛乡便止住了,因为公路在此戛然而止,而前方的马帮小道依旧道阻且长,一般人难于深入。 中国香港探险学会*近的两次探险活动是在2017 年的5 月和10 月进行的,考查人员两次前往**的察隅县探寻伊洛瓦底—独龙江水系的源头,这是探险学会将在青藏高原上探访的第五个江河源头。因为这两趟行程,刚刚开通的滇藏新通道——丙察察公路开始进入我们的视野。 ②通途初现,但只适合越野车和老司机 丙察察线全程270 千米,其中从丙中洛至察瓦龙约90 千米,被自驾者形容为“*虐人”的就是这段路。在2000 年之前,丙察察还只是一条与汽车无缘、只有骡马能通行的马帮道。让这三个地点成为可以让车辆通行的丙察察公路,是2009 年随着丙—察段公路和2011 年察—察段公路的建成才有的事。 虽然贯通,但*初建成的丙察察线仍是一条时通时断的简易道路,甚至还不足以称其为“公路”。2015 年开始,**投入了大量资金对丙察察公路进行为期两年半的改造工程。2016 年4 月,正在改建中的云南贡山县境内的路段发生了特大的岩石崩塌灾害,将一百多米长的路基**损毁,后经艰苦的抢修才得以通车。从六库经福贡到贡山县城的既有公路,在雨季也经常因塌方而中断。 丙察察线有“两有两无”和“三起三落”的说法:“两有”是指丙—察段有两处险要路段, 一段是在悬崖上凿出来的又窄又弯的悬崖土路,路肩下就是滔滔怒江;另一段是被称之为“大流沙”的地质灾害点,那里的地表**不稳定,稍有风吹*动就能引发坡体滑落。“两无”说的是一无加油站,二无手机信号。丙察察线上只有在两端的贡山县城和察隅县城才有国营加油站。有些车辆在其中一端加满一箱油可以勉强跑到另一端,不过为了防备途中的意外情况,察瓦龙镇上的小加油站是个不可或缺的补给点。“三起三落”指的是从察瓦龙到察隅的途中,需要上上下下翻越齐马拉山、金拉山和折拉山3座海拔超过4500 米的雪山。 改造后的丙察察少了一些惊险与艰苦,山还是那山、水还是那水,但是怒江峡谷的地质结构条件和气候条件,决定了在今后较长的一段时期内,道路时通时断的情况或许还将继续,这是丙察察的常态。不过这里依旧是越野车展示性能的良好舞台,经验丰富的老司机是它们的*好搭档。如果车不够好、技术不够娴熟,那么还是先放弃一下驾驭的快感吧,毕竟安全才是**位的。 ③从丙中洛出发,怒江大峡谷中的精华在此浓缩 同样从昆明出发,走丙察察到达**,比走老滇藏公路的路程缩短了约260 千米。丙察察线是路程*短、平均海拔*低的进藏路线,不过*重要的是,丙察察浓缩了怒江大峡谷的自然与人文景观精华。行走于丙察察线上,实际上是浏览一部经典的青藏高原地貌与演化史大片的过程。如果你要*好地欣赏大峡谷的自然风光以获得*好的旅游体验,那么在行走丙察察之前,你还真需要做一些相关的自然科学知识的功课准备。虽然我们不都是地质学家或生物学家,但毕竟我们选择这条路线出来自驾旅行,不仅仅是为了来检验勇气和车辆性能的。 高黎贡山山脉、碧罗雪山山脉与奔流其间的怒江所构成的怒江大峡谷,几乎包含了青藏高原所有的地质地貌景观,如大江、深切峡谷、雪山、高山*甸与湖泊、现代冰川与古冰川遗迹,以及完整的高山垂直带自然景观等。怒江峡谷地貌景观的独特性和多样性,得源于大峡谷复杂而多样的地质构造背景和独特的气候条件与地形条件,这也造就了*为特殊的大峡谷生态景观和生物多样性。怒江大峡谷既是一个收藏了*丰富的地质岩石标本的地质博物馆,也是一个保存物种*多的基因库。 丙察察线的起点丙中洛镇,位于怒江大峡谷的中间段,是一块面积仅约15 平方千米的峡谷台地,海拔1750 米。丙中洛距离贡山县城43 千米,**的“怒江**湾”和桃花岛、贡当神山就在镇子的南面。怒江的这个弯转了几乎270 度,合围成了一个水滴状的半岛。花开时节的桃花岛美丽异常,即使是用手机拍摄出来的照片,也会美得如同幻境。 小小的丙中洛“绿洲”上汇集了生活在大峡谷的怒族、独龙族、傈僳族、藏族、白族等民族和它们的文化风情,这里也是东方**文化与西方**文化相争相容的交会地,代表藏传佛教的普化寺和代表天主教的重丁教堂都很**,并且很容易到达。藏传佛教、天主教、基督教三教并存于一村之中,这在空间**狭窄和重叠的怒江峡谷中并不罕见。 外人了解不多的仙女洞,则在怒族的民族**文化中有着重要地位。高黎贡山一侧的贡当神山是丙中洛当地的神山,整个山体的岩石为羊脂玉般的白色大理石,仙女洞就位于贡当神山的山坡上。每年农历三月十五的“仙女节”,怒族群众都会手捧鲜花前往仙女洞举行祭祀活动,所以也称“鲜花节”。怒族人相信,洞穴里的钟乳石渗透滴下的水,是怒族传说中的仙女阿茸的乳汁,若得饮此圣水,便可以得到仙女的保佑,安康幸福、五谷丰登、六畜兴旺。祭祀仪式中要先献花,然后由一位女孩进洞去接出圣水,再出来分享给众人。“仙女节”于2007 年被列为**非物质文化遗产。 北出丙中洛镇4 千米,见到雄伟的石门关,就意味着正式地走上了丙察察线。 石门关是怒江上一处地标性的峡谷景观。在这里,怒江东、西**高七八十米的岩壁垂直对峙,如同一道想要关住江面宽度仅约90 米滔滔江水的巨型石门。过了石门关再往前一点,就到了朝红桥,这是离开丙中洛后的**座桥,过了桥往左即是去往**的路。不过,几乎所有过了桥的人都会先往右转,因为那里有一条古人在江面的悬崖上人工开凿出来的古栈道,雄奇无比。 沿着这条古栈道走到头,就到了堪称丙中洛*美村子的雾里村。雾里村是个怒族村子,三十来幢木头屋子错落有致地搭建在怒江边的绿色山坡上,犹如一幅田园牧歌风情的油画。原本静谧的雾里村和古栈道近年来成为一些电影、电视的外景地,从而声名远扬,吸引着无数外来者探访的脚步。 回到朝红桥继续北上,沿着怒江在峡谷中行走十多千米,便是怒江大峡谷中属于云南省的*后一个村——秋那桶。由于地处滇、藏的交界,这里设有公安检查站,对来往的车辆和人员进行检查。按照规定,外国人不能前进了,只有中国公民才能继续享*丙察察这场视觉和身心的盛宴。 人们通常提到的漂亮村庄秋那桶,其实是一个与村委会同名的自然村落,在距村委会约3 千米的山坡高处。传统的木楞房结构和石片瓦顶,衬托着远处的雪山和峡谷,使得这个怒族小村子的风景优美异常。 …… …… 进藏书,有这一本足够了! 1.8条入藏线路精选。本书对5条传统入藏线路,如川藏南线、川藏北线、青藏线、滇藏线和新藏线进行了梳理,并重新挖掘了三条历史古道:鲜为人知的克里雅古道、清朝的官道川藏驿道、文成公主入藏与唐朝外交官王玄策出访的国际线路唐竺古道,将各线路特点及沿途每一站的精彩,悉数奉献给读者,可满足读者在自驾、徒步、探险、访古等方面的不同需求。 2.7位熟悉入藏线路的户外人士撰稿。谢罡、杨欣、杨勇、张帆、陈志文、老鱼和王众志,都是《中国国家地理》常年合作的作者和摄影师,更是熟悉各条入藏路线的专业人士。由他们来撰写文字,使得本书成为一个“好导游”、一部“活地图”。 3.多幅线路图,既对每天的行程进行了详细标注,也对沿途的风光、海拔做了提示。另外,作者还针对出行装备、当地饮食等分享了许多实用的经验。 4.中国国家地理杂志社副社长才华烨担任本书主编。她用15 年的时间奔波于西藏、青海、云南、四川、甘肃的藏区,对青藏高原饱含深情,一直希望把青藏高原最美的景观和最丰富的人文奉献给读者。 5.多位名人大力推荐,如演员陈坤,探路者创始人、登山探险家王静,主持人康辉,中国国家地理杂志社社长李栓科等。 6.全书图文结合,层次清晰,内容丰富,涉及历史、地质、气候等各领域知识,可读性强。