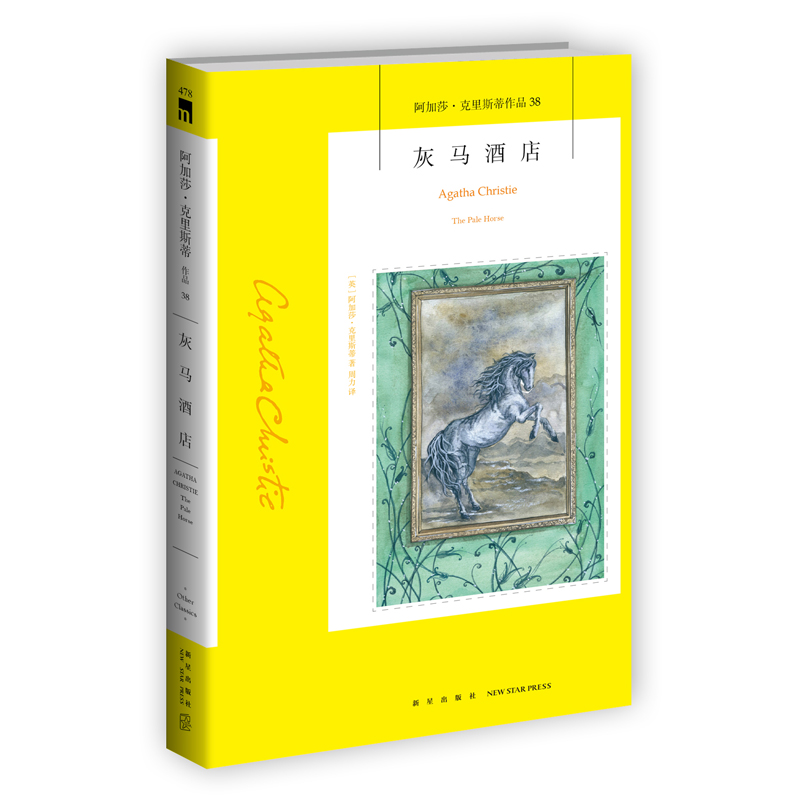

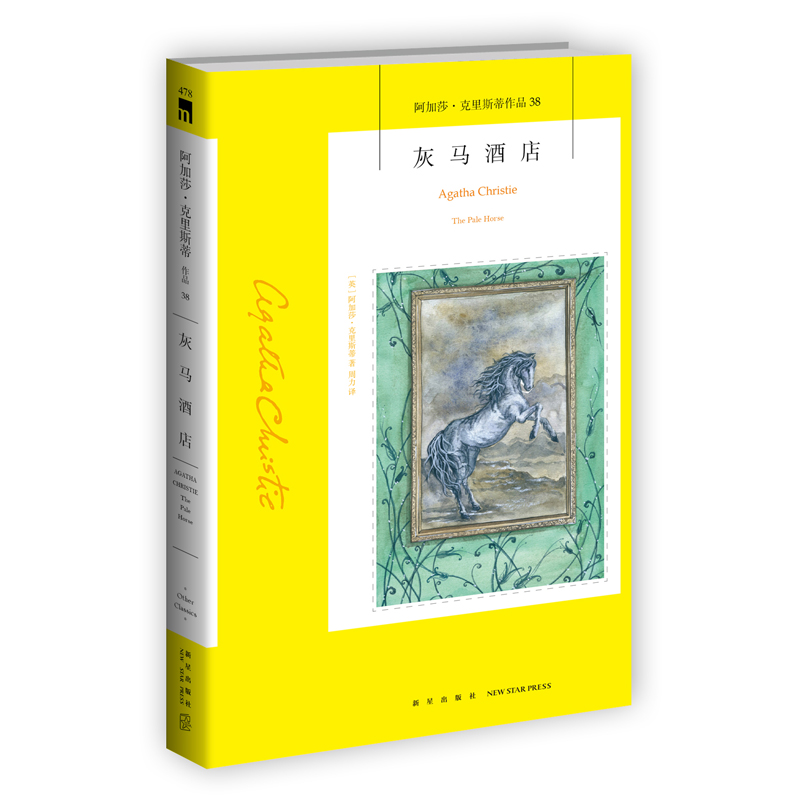

出版社: 新星

原售价: 42.00

折扣价: 26.90

折扣购买: 灰马酒店(2版)

ISBN: 9787513338387

无可争议的侦探小说女王,侦探文学史上最伟大的作家之一。阿加莎?克里斯蒂的创作生涯持续了五十余年,总共创作了八十部侦探小说。她的作品畅销全世界一百多个国家和地区,累计销量已经突破二十亿册。她创造的小胡子侦探波洛和老处女侦探马普尔小姐为读者津津乐道。阿加莎?克里斯蒂是柯南?道尔之后最伟大的 侦探小说作家,是侦探文学黄金时代的开创者和集大成者。一九七一年,英国女王授予克里斯蒂爵士称号,以表彰其不朽的贡献。

马克?伊斯特布鲁克 在我看来,开始讲述关于灰马酒店的这件怪事有两种方法。要想做到言简意赅着实不容易,也就是说,你很难像白王所说得那样,“从最初开始,一直到最后,然后就此打住”。毕竟,究竟哪儿才算得上是最初呢? 对于一个历史学家来说,确定一段特定的历史在整个历史长河中到底始于何时,向来都是难点所在。 就这件事而言,你可以从戈尔曼神父自他的住处动身去探望一个濒死的女人开始,或者从更早些时候在切尔西的某个晚上说起。 鉴于本书的大部分都是由我亲自执笔,或许我应该把后者作为整个故事的开端吧。 第一章 马克?伊斯特布鲁克的笔述 1 我身后的那台意式浓缩咖啡机发出咝咝声,好像一条愤怒的蛇。这种响动即便称不上如魔鬼一般,里面也带着一股邪恶劲儿。我想,兴许时下我们身边充斥的各种声音中都蕴含这种意味。喷气式飞机掠过天空时发出令人恐惧的愤怒呼啸;地铁列车从隧道中缓缓驶来时伴随着充满危险的隆隆低吼;笨重的运输车辆来来往往时让你的房子恨不得连地基都跟着一起摇晃??即使如今那些小型家居用品,尽管可能会为生活带来便利,但它们所产生的噪声也依然挟带着某种令人警觉的东西。洗碗机、电冰箱、高压锅、呜呜作响的真空吸尘器——似乎无一不在告诉人们:“小心点儿,我可是个妖怪,你要是管得住我,我就任凭你调遣,不过一旦你控制不住我的话??” 一个危险的世界——没错,这就是个危险的世界。 我搅动着摆在我面前的杯子中的泡沫。它闻起来香气四溢。 “您还想要些什么别的?美味的香蕉培根三明治怎么样?” 这种搭配给我的感觉挺奇怪。香蕉让我想起我的童年时光——那时把它们用糖和朗姆酒腌渍之后烤着吃。而培根在我心目中则是和鸡蛋紧密联系在一起的。不过,既然身在切尔西,也就入乡随俗,尝尝他们的吃法吧。我同意来一份美味的香蕉培根三明治。 虽说我住在切尔西——或者应该说,过去的三个月里我在这里拥有一套带家具的公寓——但对于这个地区而言,在各方面我都还是个生人。我正在撰写一本与莫卧儿①[①莫卧儿帝国是成吉思汗和帖木儿的后裔巴卑尔自阿富汗南下入侵印度建立的帝国,统治时间在一五二六至一八五八年间。“莫卧儿”意即“蒙古”。 ]建筑的某些方面相关的书,不过就这个目的而言,无论我是住在汉普斯特德,布鲁姆斯伯利,还是斯特里特姆,或者切尔西,其实都是一样的。除了写书需要的东西之外,我对身边的其他事物毫不在意,对我住所周围的邻里也漠不关心。我只活在自己的世界里。 然而在这个特别的夜晚,我遭遇了所有写书人都熟知的那种突如其来的厌恶感。 莫卧儿人的建筑,莫卧儿人的皇帝,莫卧儿人的生活方式——以及由它们引出的一切令人着迷的疑问,仿佛倏忽之间就化为了尘土。这些事究竟有什么要紧的?而我又为什么想要写它们呢? 我往回翻阅前面的书稿,重读自己所写的内容。所有这些在我看来都一样糟糕透顶——简直写得一无是处,让人完全提不起兴趣。是谁曾经说过“历史都是些胡说八道”来着(是亨利?福特吗?)——绝对让他说中了。 我嫌恶地推开自己的手稿,站起身来看了看表。眼看就晚上十一点了,我试着回想我是否已经用过了晚餐??从内心里我觉得还没有。午饭肯定吃过,就在雅典娜俱乐部。不过那也是很久以前的事情了。 我走过去打开冰箱瞧了瞧,还剩下一小块干牛舌。看着它我一点儿食欲都没有。于是我就出来游荡,走上了国王路,最后拐进了这家窗户上挂着红色霓虹灯,门面写着“路易吉”的咖啡馆。此时我正一边盯着一份香蕉培根三明治,一边思索着当今生活中种种嘈杂所蕴藏的险恶意味,以及它们对周遭产生的影响。 我想,所有这些都与我早年间对于圣诞童话剧的记忆有相通之处。戴维?琼斯①[①欧洲传说中的传奇人物,他的箱子代表死亡。 ]在层层烟雾中从他的箱子里钻出来!活板门窗里透着股地狱般的邪恶力量,仿佛在向善良的仙女黛蒙德(或者其他哪个类似名字的仙女)下战书,而仙女则一边挥舞着手中不伦不类的魔法棒,一边用平淡的声音念念有词,说着最终胜利一定属于好人之类的鼓舞人心的套话。接着总会奏起一首口水歌,实际上歌曲和童话剧的故事内容压根儿就是风马牛不相及。 我突然想到,也许邪恶总是要比善良给人留下的印象更深刻。因为它必须有所展示,必须让人大吃一惊,必须要向善良发出挑战!这是动荡向稳定发起的攻击。而我觉得最后的胜利终将属于稳定。稳定能够使好仙女黛蒙德那一套老掉牙的把戏得以长存,包括那平淡的声音,那押韵的语句,甚至也包括像“一条山间小路蜿蜒下行,通往我心爱的老沃德镇”这样毫不相干的台词。这些玩意儿看上去是那么苍白无力,但是有了它们就能战无不胜。童话剧总是会以一成不变的方式收尾,演员们按照角色的主次依序来到楼梯之上,扮演好仙女黛蒙德的演员则会充分体现出基督徒的谦逊美德,并不抢先(或者在这种情况下,走在最后)出场谢幕,而是会与此前她在剧中的死对头肩并肩一起出现在队伍中间。此时的他也已经不再是刚才那个怒火三丈、咆哮不已的魔王,而只是个穿着红色紧身服的男子罢了。 咖啡机再次在我耳边咝咝作响。我抬手又叫了一杯,然后环顾四周。我有一个姐姐总批评我,说我不善于观察,丝毫不关心周围发生的事情。她会语带责备地说:“你就活在你自己的世界里。”于是眼下,带着一种刻意,我开始关注起我的身边。每天的报纸上都会有切尔西的咖啡馆和它们那些老主顾的消息,你无法视而不见;这便成了我的机会,可以对现代生活做出自己的评判。 这家意式咖啡馆里灯光昏暗,让人很难看清周围的情况。客人几乎是清一色的年轻人。我隐隐猜测他们应该就是所谓的“反传统一代”。姑娘们就跟如今我所见到的其他诸多女孩子一样,显得脏兮兮的,而且看上去穿得实在太多了。几个星期以前我外出和一些朋友吃饭的时候就发现了这一点。当时坐在我旁边的女孩子年纪大约二十岁,餐馆里很热,她却穿着一件黄色的羊毛套衫,一条黑色的裙子,还有黑色的呢绒长袜。整顿饭的时间里,汗水不停地从她的脸上往下淌。她身上散发着一股被汗水浸透了的羊毛味儿,再有就是脏了吧唧的头发透出的那股浓烈的馊味儿。按照我朋友的说法,这姑娘相当迷人。我可是一点儿没觉得!我对她唯一的反应就是迫切地想把她扔到澡盆里,给她一块肥皂,逼着她赶快洗个热水澡!我想,这样的反应恰好说明了我是多么落伍于时代吧。也许都是我长期旅居国外的结果。我总是会高兴地回想起印度的妇女,她们乌黑的长发漂亮地绾起,色彩纯正亮丽的纱丽以优雅的皱褶裹住身体,走起路来左右轻摆,摇曳生姿?? 忽然间,一阵喧哗把我从愉快的思绪中拽了回来。我邻桌的两名年轻女子争执起来。跟她们在一起的小伙子试图进行劝解,不过丝毫不起作用。 两个人突然就开始了高声对骂。其中一个女孩打了另外那个一记耳光,后者则一把把前者从椅子里揪了起来。两人尖叫着厮打在一处,夹杂着恶语相向,像两个泼妇一般。其中一个人留着乱蓬蓬的红头发,另一个则有着一头又长又直、了无光泽的金发。 除去那些辱骂之词,我实在听不出来她们究竟是为了什么争吵。这时从其他桌旁也响起了起哄的叫声和嘘声。 “好样儿的,卢!狠狠地揍她!” 吧台后面的老板是个留着连鬓胡子的瘦削男人,外表看着像意大利人,我心里认定他就是路易吉。他用一种纯正的伦敦东区口音发话了。 “够啦——都给我住手——快住手——你们就快把整条街的人都招来啦。非得把警察也惊动了不可。我说,别打啦。” 但是那个金发姑娘的手里依然抓着红发姑娘的头发,一边愤怒地撕扯一边破口大骂:“你就是个只会偷男人的婊子!” “你才是婊子。” 路易吉在两个尴尬的护花使者的帮助之下,强行将两个女孩拉开,金发女郎的手里还攥着一大把红色的头发。她得意地高高举起头发,然后扔在了地上。 临街的门被推开了,一名身穿蓝色制服的警官站在门口,威风凛凛地抛出他的执法词。 “这里出什么事儿了?” ? “我就观看,看哪,有一匹灰马,骑在马上的,名字叫作死,阴间也随着他。——《圣经?启示录》” ? 克里斯蒂对“黑魔法”的深刻解读与揭秘;其手段之简洁精妙,甚至引发了现实中的模仿。