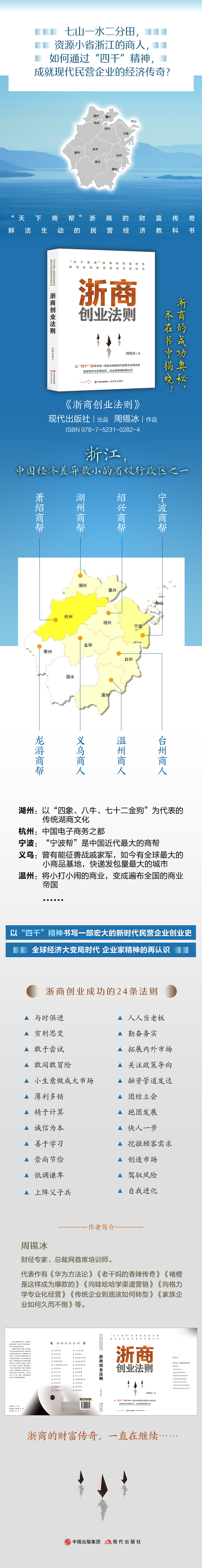

出版社: 现代出版社

原售价: 52.00

折扣价: 33.80

折扣购买: 浙商创业法则

ISBN: 9787523102824

周锡冰 财经作家、总裁网首席培训师。 代表作有《华为方法论》《老干妈的香辣传奇》《褚橙是这样成为爆款的》《向娃哈哈学渠道营销》《向格力学专业化经营》《传统企业到底该如何转型》《家族企业如何久而不倒》等。

绪论? 创业者向浙江商人学什么 鲲鹏击水三千里,勇立潮头踏浪行。浙江民营企业家凭借“走遍千山万水,想尽千方百计,说遍千言万语,吃尽千辛万苦”的“四千”精神和“白天当老板,晚上睡地板”的“两板”精神,以及一股开拓进取、敢为人先的“弄潮儿”精神,让“天下没有难做的生意”,书写了一个又一个令人叹为观止的精彩传奇。面对原料涨价、一箱难求、逆全球化、中美贸易摩擦、俄乌战争等因素的影响,浙江民营经济的韧性,再一次被证明。在过去的几年时间里,浙江民营企业面临的挑战更甚于过往。在一次次市场的风浪中颠簸前行,在一次次淬炼中越发坚韧,它们是浙江经济社会发展中最活跃的因子。2022 年 1月 7 日,浙江召开全省民营经济发展大会,并再一次亮明自己的态度:“民营经济是浙江发展的金名片,是浙江经济的最大特色和最大优势,民营企业家是浙江最宝贵的资源、最宝贵的财富。”a这三句话道出浙江经济社会发展长期领跑全国的秘诀,浙江的民营经济十分强大,浙江优质民企的发展是全国民企发展的领头羊。2022 年 9 月 7 日,全国工商联发布 2022 中国民营企业五百强榜单,大考成绩出炉——107 家浙江企业入围,入围企业数量连续 24 年名列全国首位。并且,2022 年浙江入围企业的总营业收入也超过广东,跃居全国第一。a根据澎湃新闻披露的统计数据显示,2022 年 5 月以来,规模以上工业中,民营企业加快恢复,增长速度持续高于规模以上工业企业。2022 年,民营企业增加值15385亿元,比2021年增长5.2%,增速高于规模以上工业企业1.0个百分点,占规模以上工业的 70.3%,比重比上年提高 0.8 个百分点,拉动规模以上工业增加值增长 3.5 个百分点,贡献率达 83.2%。2022 年,民间投资增长 4.7%,占全部固定资产投资的 56.4%,拉动全部投资增长 2.8 个百分点,增长贡献率 30.2%。其中,民间制造业投资增长 16.3%。2022 年,民营企业进出口增长 16.9%,占全省 78.3%,比重提升 2.5 个百分点,拉动全省进出口增长 12.8 个百分点,增长贡献率 97.7%。2022 年 1 月至 11 月,规模以上服务业企业中,民营企业营业收入同比增长 4.4%,高于规模以上服务业增速 1.6 个百分点,拉动规模以上服务业营业收入增长 2.3 个百分点,增长贡献率为 82.9%。2022 年,浙江全省新设企业中民营企业 46 万户,占新设企业数的 93.5%。在册民营企业 308 万户,个体户 604 万户,合计占市场主体的 96.8%。b十四届全国人大一次会议闭幕后,国务院总理李强出席记者会并回答中外记者提问。新加坡《联合早报》记者杨丹旭向李强总理提问:“您早年当过温州市委书记,温州市以及您后来任职的浙江、江苏以及上海都是中国民营经济非常发达的地方,您对民营经济有很深的了解。请问您认为中国还需要采取哪些措施提振民企的信心、支持民企的发展?还有哪些地方做得不够、需要补齐?”李强总理的回答令关注记者会直播的浙商群体深感振奋,全国人大代表、德力西集团董事局主席胡成中说道:“温州是民营经济的主要发祥地之一,李总理作为从温州走出来的领导干部,对民营经济有着深厚感情,对民营经济发展历程也非常熟稔。总理提到的‘四千’精神,我是亲身经历者,这次在中外记者见面会上听他再次提起,感慨万千。1977 年,我还是个 16岁的小伙子,怀着改变命运、致富亲友的梦想,第一次走出温州,寻觅商机。经历的种种坎坷和艰难,正如‘四千’精神概括的那样。那时候跟我一样奔走在全国各地的温州年轻人,号称‘十万供销大军’。这批人实际上也是‘地瓜经济’的早期先行者,在外开阔了眼界、积攒了资金和人脉,后来又回到家乡投资办厂,成就了温州作为民营经济的发展高地。今天,民营经济的发展环境已经今非昔比,民营企业的发展水平也是天翻地覆。但正如总理所说,以‘四千’精神为代表的民营企业披荆斩棘的创业精神永远不会过时。过去我们为了致富而奋斗,今天我们更要为产业振兴、国家强盛、民族复兴而奋斗。党和国家把我们当‘自己人’,这份温暖将一直激励我们坚守主业、做强实业,为国家发展和人民幸福做出更大贡献。”a与胡成中一样,浙江省政协委员、耀有光科技集团董事长李捷听到“四千”精神备受感动和鼓励:“ 20 世纪 80 年代温州人吼出了‘四千’精神,作为一名温州人,今天(2023 年 3 月 13 日)再次从李强总理口中听到‘四千’精神,我备受感动和鼓励。近些年,一些地方多变的营商环境、复杂的国际形势等确实对民营经济产生了不小的冲击。国内形势上,目前,企业的运营成本越来越高。同时,网络上出现的一些极端分子,攻击、污名化民营企业家的言论,对民营企业家的精神也是一个沉重的打击;国际形势上,可以说,中美贸易战虽然没有赢家,但对我们国内的实体经济打击也确实是存在的,让人措手不及。为了应对当前的国际形势,政策推动经济双循环,我们需要时间来构建新发展格局。在经济发展领域,新赛道大多与世界科技发展前沿相关,往往源于重大技术创新和转化应用,因此我们不仅要利用好以技术引进为主的‘后发优势’,更要强调打造以自主创新为主的核心优势,发挥好我国市场规模、产业基础和组织优势,拥抱新一轮科技革命和产业变革。同时,借助历史机遇带来的‘机会窗口’,培养全球视野,不断试水,实现新赛道上的超车,在新的全球性科技和产业竞争中抢占先机、赢得主动。”a全世界的眼球都会聚于此之时,李强总理以“四千”精神寄语民营企业家,足见其分量之重。当然,李强总理呼唤民营企业家谱写新的创业史,意在: 第一,让更多的中国企业“走出去”,拓展全球市场,以此来提升中国企业在全球市场的竞争力和话语权。根据澎湃新闻披露的统计数据显示,作为外贸大省,2022 年浙江进出口规模持续扩大,进出口、出口、进口分别为 4.68 万亿元、3.43 万亿元和 1.25 万亿元,比 2021 年分别增长 13.1%、14.0% 和 10.7%, 规模分别居全国第三、第三和第六位,对全国的增长贡献率分别为 18%、18.5%和 16.3%,其中,出口的贡献率居全国首位,进出口、进口贡献率居全国第二位。对东盟、欧盟、美国进出口分别增长 19.6%、10.3% 和 5.4%,对“一带一路”沿线国家、RCEP 其他成员国进出口分别增长 21.3% 和 12.5%。a由此可见,有浙江人的地方就有生意,有生意的地方就有浙江人,没有什么能阻挡浙江人把商品卖到全世界。他们不怕生意做得小,只要有得赚,几分几厘也不嫌少;他们不怕路途远,一根扁担也能把货挑到西北的戈壁滩;他们不怕有危险,冒着炮火也愿用脚步丈量世界。只要把人的主观能动性激发出来,什么事情都能做成,一切皆有可能。b第二,打破美国在科技战中对中国的“卡脖子”问题。(1)中国政府大力推动培育“小巨人”和“单项冠军”企业计划,促进关键技术领域的自给自足。(2)重新分配资金,提高中国在一系列技术领域的自给自足能力和该行业的主导地位。中国正通过工业和信息化部管理的两个项目来达到这个目标,包括为一些被评选为“小巨人”的企业提供支持。这些企业是工信部认为拥有掌握核心技术潜力的小型专业化企业。另一个被称为“单项冠军”的计划旨在识别和支持那些已经或即将成为全球重要细分市场排头兵的中国企业。“小巨人”和“单项冠军”名单上包括多家航空航天、可再生能源、电子和半导体等新兴领域企业。c 第三,落地“专精特新”企业战略,藏富于民,实现共同富裕的中国国家战略目的。所谓“专精特新”企业是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的工业中小企业,企业规模符合国家《中小企业划型标准》(工信部联企业〔 2011〕300 号)的规定。(1)“专”是指采用专项技术或工艺通过专业化生产制造的专用性强、专业特点明显、市场专业性强的产品。其主要特征是产品用途的专门性、生产工艺的专业性、技术的专有性和产品在细分市场中具有专业化发展优势。(2)“精”是指采用先进适用技术或工艺,按照精益求精的理念,建立精细高效的管理制度和流程,通过精细化管理,精心设计生产的精良产品。其主要特征是产品的精致性、工艺技术的精深性和企业的精细化管理。(3)“特”是指采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料研制生产的,具有地域特点或具有特殊功能的产品。其主要特征是产品或服务的特色化。(4)“新”是指依靠自主创新、转化科技成果、联合创新或引进消化吸收再创新方式研制生产的,具有自主知识产权的高新技术产品。其主要特征是产品(技术)的创新性、先进性,具有较高的技术含量,较高的附加值和显著的经济、社会效益。a对于“专精特新”中小企业的申报,主要分为两种:一种是通过省级工信主管部门认定的“专精特新”企业,现改名“专精特新”中小企业;另一种是通过国家工信部认定的“专精特新”企业,统一称为国家级“专精特新小巨人”企业。一般来说,只有通过省级部门认定的“专精特新”企业,具有申报国家级“专精特新小巨人”企业的资格。对于“专精特新”企业战略,2022 年 4 月 5 日,浙江省人民政府办公厅在浙政办发〔 2022〕19 号《浙江省人民政府办公厅关于大力培育促进“专精特新”中小企业高质量发展的若干意见》(以下简称《意见》)披露,浙江省以数字化改革为牵引,深入实施新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动,健全完善“专精特新”中小企业梯度培育机制,引导支持中小企业专业化、精细化、特色化、创新型发展,为打造全球先进制造业基地、高质量发展建设共同富裕示范区提供坚实保障。与此同时,浙江省还制定了相关的培育目标。《意见》提到,到 2025 年,累计培育创新型中小企业 5 万家以上、省级“专精特新”中小企业 1 万家以上、省级“隐形冠军”企业 500 家、国家级“专精特新小巨人”企业 1000 家,新增国家制造业单项冠军企业 130 家左右,打造成为补链强链和引领经济高质量发展的中坚力量,推动“专精特新”中小企业培育发展工作继续走在全国前列。 这就意味着浙江省和浙江民营企业家参与全球市场竞争的力度从未衰退。40 多年前,浙江被称为“三无”省份,在自然资源、国家扶持、政策优惠方面无任何优势。当时,浙江土地面积仅为全国的 1.1%,人口为全国的 3.8%,人均资源拥有量仅相当于全国平均水平的 11.5%,居全国倒数第三。短短几十年,浙江经济总量就从全国十多位跃升到如今的全国第四位,成为中国经济发达的省份之一。“浙江之所以能,既是靠改革开放的时代机遇,也是靠浙江人敢闯敢拼敢干的一股子气、一股子劲。”a 不可否认的是,没有改革开放,就没有这一批民营企业家。财经作家吴晓波曾经写道:“尽管任何一段历史都有它不可替代的独特性,可是,1978—2008 年的中国,却是最不可能重复的。在一个拥有近 13 亿人口的大国里,僵化的计划经济体制日渐瓦解了,一群小人物把中国变成了一个巨大的试验场,它在众目睽睽之下,以不可逆转的姿态向商业社会转轨。”2016 年 5 月,在接受《新华每日电讯》记者专访时,任正非坦言:“华为的发展得益于国家政治大环境和深圳经济小环境的改变,如果没有改革开放,就没有我们的发展。‘深圳 1987 年 18 号文件’明晰了民营企业产权。没有这个文件,我们不会创建华为。”对于中国改革开放,美国《纽约时报》(The New York Times)报道称,“中国大变革的指针正轰然鸣响”。《纽约时报》的观点不无道理,中国几千年的历史其实就是一部改革与革命不断交替的历史。纵观中国历史,从秦到清的多个帝国王朝中,改革成功者寥寥无几,而革命成功者“多如繁星”,使得改革的作用常被忽视,其中一个原因是改革不如激进的革命那般波澜壮阔和惊心动魄。经济学家许小年直言:“对于社会的发展、对于中华文明的成长、改革给民族和国家带来的影响,远远超过那些成功的革命。那些成功的革命大多是改朝换代,重复循环,没有对中国社会的演进产生实质性影响,而成功的改革却带来了深刻的和实质性的变化。”在许小年看来,历史发展到今天,改革的作用仍然巨大,许小年举例道:“在 1978 年开始的农业改革中,我们解散了人民公社,实行家庭联产承包责任制,从根本上改变了农民的激励机制,调动了农民的生产积极性。城镇经济改革和鼓励民营企业的着眼点同样在激励机制,由利润 驱动企业家,由绩效工资激励工人,同时对外、对内开放,允许资源较为自由地流动。”一般地,人们把“开放”的着力点理解为对外的开放,其实开放分为对内和对外两种。对内开放的作用常被忽略,事实上,对内的开放,其重要性丝毫不亚于对外的开放。许小年教授解释道:“取消国家计划委员会,取消指令性计划后,资源摆脱了行政部门的束缚,在市场价格信号的指导下,朝着最有效率的地方配置,从低效的农业流入高效的城镇工商业,从低效的国有部门流入高效的民营企业。激励机制和资源配置方式的改变带来了总体经济效率的提高,表现为国内生产总值的高速增长。”a对于对内开放的作用,作为参与者的海尔集团创始人、董事局名誉主席张瑞敏更是感触颇深:“改革开放 40 年最大的成就是什么?是生产力的极大增长。但本质是什么?其实是对人的积极性的解放。积极性来自哪里?从制度看,一个是要满足参与约束,一个是要满足激励相容 b。改革开放前很多人没有机会,改革开放后都有机会了。”在改革开放前,不管干多少,农民就是挣不够 360 斤口粮,工人就是挣 死工资。张瑞敏回忆道:“我刚开始工作是在‘文革’期间,很多工人十几 年没有涨一分钱的工资,生产投入和成就没有任何关系。改革开放改变了这一点,所以是对人性的极大解放。”c 1.“走遍千山万水、说尽千言万语、想尽千方百计、吃尽千辛万苦。”浙江商人以“四千”精神和“两板”精神,书写了一部宏大的新时代民营企业创业史。 2.财经作家周锡冰新作,以丰富的人物传奇和案例,记录了浙商创业的艰苦经历,详细分析了浙商创业的成功之道,概括总结了浙商创业的24条法则,为新时代中国民营企业家成功创业提供了样本。 3.新时代浙商的成长与中国的改革开放同步,浙商的创业传奇就是改革开放40多年的一个侧面,从中可以窥见改革开放的辉煌成就。