作者简介

无

内容简介

\\\\第1章产品形态创新与评价我国是当今世界工业产品的制造大国,但并不是产品设计的强国。自我国加入WTO(世界贸易组织)以来,制造企业面临的国际市场竞争越来越激烈,大批的企业因产品创新设计能力不足及产品品牌意识不强,难以在激烈的产品竞争中立于不败之地。因此,研究工业产品的形态风格传承理论和方法,并在此基础上进行产品创新设计,无疑对我国产品在国际市场上的竞争力提升有着十分重要的意义。然而,产品的形态风格传承和形态创新设计往往是一对矛盾。在产品形态设计中,盲目地追求创造性,不利于保持一个品牌的独特风格;而僵化地追求保持形态风格,又难以做到使产品不断推陈出新。如何在工业产品的创造性设计中,既能有序地进行创造设计,又能传承原有的形态风格,并快速有效地进行形态设计和形态风格传承的评价,已成为产品造型设计领域和企业实践中亟待解决的问题。

设计是人类为改造自然和社会而进行的构思和计划,并将这种构思和计划通过一定的具体手段得以实现的创造活动,其本质是创新。创新是产品造型设计的灵魂,是设计的生命,没有创新,设计就没有了内容。本书所述的工业产品设计创新是基于形态的视觉一致性进行的批判性继承设计,是关于“产品设计如何能够满足目标市场开发的公效性要求”的创造性活动,是产品设计的深化与发展,是技术进步的必然结果,更是市场竞争的客观需要和企业生存与发展的内在要求。本书将基于工业产品的形态特征,进行产品形态原型的建立方法及其参数与产品形态风格的关系研究,建立基于产品3D外观模型的风格传承分析与形态创新设计的理论和方法。研究成果将有助于企业进行产品形态的创新性设计及产品形态风格的分析评价,使设计既能保持原有造型风格,又能推陈出新,节省设计成本,延长工业产品品牌的生命力,不断扩大产品的市场知名度。本书将达到产品造型“有序地创造”与“批判地继承”相结合的目标,做到定量地进行产品的形态风格分析与评价,并使工业产品的创造性设计有章可循。基于产品形态风格的传承评价模型、算法及开发的应用软件,将便于企业理性地进行产品形态风格的分析评价及产品形态的创造性设计。因此,本书的内容对工业产品的形态创新、分析评价及企业的设计实践指导将具有重要的理论和实际意义。1.1产 品 形 态

产品形态是信息的载体,是设计师向受众传达思想和理念的物化,更是产品文化、身份的精神象征,是赢得受众心理共鸣的设计语意表现形式之一。产品形态作为传递产品信息的第一要素,它能使产品内在的质、组织、结构、内涵等本质因素上升为外在表象因素,并通过视觉使人产生一种生理和心理过程。与感觉、构成、结构、材质、色彩、空间、功能等密切相联系的“形”是产品的物质形体,对于产品造型而言,是指产品的外形;“态”则指产品可感觉的外观形状和神态,也可理解为产品外观的表情因素。

产品形态传承是指同一系列产品在创新设计中对已有形态的综合继承度,对同一品牌的系列产品来说,它是一个形态“批判继承”的过程,是以产品物化的外象变化反映出丰富的产品语义变化,将引起受众感受到设计风格的变化。形态设计是工业设计的重要组成部分,是最直接的人机界面设计,在质量、技术日益趋同的情况下,如何在不断创新产品的同时,保持品牌产品的设计风格,正成为企业进行产品可持续开发的重要课题。

作为人造形态的不同产品,对于我们的视觉感官都有其不同的感受,产品形态都具有某种特定表情的模样,不同的产品,它所呈现的表情模样也不一样。而当我们接触不同表情模样的产品时,在生理上和心理上也都会因此而产生不同的反应。

产品设计中,要赋予产品何种性格的表情,就要在形态上有所表现。设计的过程,是将最终的设计思想以实体形式要素表现,即通过创意,将信息视觉化,并用产品实物形式加以体现,达到表达设计创意的目的。因此,形态在产品设计中主要是指视觉形态,也包括触觉、听觉、感觉等。这个形态是与内在质量相吻合,使生产者和使用者同时得到满足的形态。产品形态作为传达产品信息的要素,能使产品内在的品质包括构成元素、意指内涵等,甚至工作原理、构造等技术因素表现为外在的表象因素,并与感觉、构成、结构、材质、色彩、空间、功能等密切联系,通过视觉而使人产生一种生理和心理过程。从一定意义上说,产品设计是作为艺术造型而存在和被感知的一种“形式赋予”的活动,形的建构是美的建构,而产品形态设计又受到材料、结构、工程、生产条件等多方面的限制。设计师只有对科学技术和艺术进行完美整合,才能创造出丰富多样的产品。设计师利用特有的造型语言,准确地把握“形”和“态”的关系,借助产品的特定形态向外界传达自己的思想与理念,才能求得情感上的广泛认同。

1.2形态创新与评价方法〖1*2〗1.2.1形态创新形态创新是产品创新最直接的体现方式,也是企业在激烈市场竞争中谋求生存和发展的主要途径和首要方法。产品形态创新设计技术不仅可以帮助设计师快速完成创新方案、优化设计过程,还能拓展设计内涵和设计理论体系,主要内容包括形态创新设计技术和形态创新设计表现技术两大体系。成功、经典的产品形态设计对以后的产品设计将产生深远的影响并被沿用下去,这就是形态创新设计技术中的“沿用设计技术”,它包括模仿设计、移植设计、替代设计、专利应用设计等。随着知识的不断积累和交叉学科的日益增多,创新设计技术正朝着多元化、理论化、创新化的方向发展,产生了基于形态原型(formprototype)、TRIZ法(theory of inventive problem solving)、QFD(quality function deployment)、认知心理学(cognitive psychology)、组合原理(combination principle)、遗传算法(generic algorithm)的形态创新设计技术。

众所周知,在一个具体的产品中包含着各种构成形态的基本要素(形态要素),如产品的使用方式、基本功能、所选用的材料、结构以及材质的表面处理、色彩等。这些要素既有着各自独立的内容与特征,相互之间又有着密切的内在关系,并共同影响着产品的整体形态。

1. 产品使用方式与形态创新

产品存在的目的是为人服务的,因而每个产品都包含着一定的使用功能。为了达到和满足产品的使用功能,使产品更好地服务于人,在设计产品时就必须首先考虑人们对产品的使用方式。

所谓使用方式有建立起理性的语意分析模型来指导感性的产品形态设计实践。

2. 评价指标体系

设计评价指标体系的建立主要是从产品形态的功能与美学、市场与社会发展、科技与文化、品牌价值与传承、设计管理与法律、人机性与性价比、形态认知与审美等方面来考虑,体系内容包括: 形态方案的技术先进性、视觉形象的一致性、人机原理的符合性、技术的可靠性、方案的性价比、方案的绿色性、语意的创意度等。

3. 形态风格评价

形态设计评价主要包括形态语意、形态美学、形态风格三个互为联系的方面。一直以来,许多学者致力于产品形态及其美学评价方面的研究,并取得了一定的成果,如Vihma、Mon、Wikstrm、Muller和Van Breemen依据美学意识传递理论(theory of communication of aesthetic intents)研究了产品设计者的审美倾向和产品形态的关系及评价。文献\\[86\\]建立了一个面向消费市场的由现有产品入手分析的产品样式描述框架。文献\\[87\\]研究了微电子产品领域客户期望的产品外形与形态特征之间的关系。20世纪90年代以来,大量文献从顾客选择产品的心理角度,对产品的评价及相关问题进行了研究,如Donaldson,C.等对公共医疗卫生和公共休闲设施等进行了公共产品评价的研究。

产品形态风格的分析与评价是产品造型评价的重要内容之一,国内外工业设计界的专家学者对此做了大量的研究工作。我国浙江大学的孙守迁教授等在产品风格方面进行了系列研究,包括产品风格计算的研究进展、风格概念方案生成技术及基于特征匹配的产品风格认知方法等;美国CMU大学的Jay等详细调查了别克汽车前脸的造型风格,采用形状文法将别克品牌的关键元素编码成为一种可重用的语言,重新生成了与其品牌一致的汽车造型;中国的潘云鹤院士利用形状文法进行了图案设计和建筑风格的模拟;Nagamachi以感性工学为核心,借助各种调查技术与分析方法获取了产品风格与造型要素之间的关系;美国爱荷华州立大学的Chan基于认知心理学的产品风格认知研究,认为风格可以被看作是拥有一些基本特征的实体,这些特征可被视为一种比例尺度,用于衡量产品风格的强度以及风格之间的相似度,他还给出了基于风格相似度模型的风格认知方法;中国台湾学者Chen等提出了复合式感性工学导向的产品开发设计模式与系统;中国台湾的谢政峰等以手机为例,探讨了人类对立体形状特征的心理认知过程,试图建立消费者与设计师对于产品造型特征与风格认知之间的关系;中国台湾的Chien Cheng Chang等以32种不同手机为样本,利用分组认知试验,总结出了影响手机外形相似性的两大主要因素: 总体印象和局部特征,并分析了这两大因素对区分手机造型相似性的影响;HungYuan Chen等则提出了影响消费者对产品印象的关键形状特征的提取方目。浙江大学的潘云鹤院士对CAID技术的概念和发展趋势也做了比较完整的论述。

CAID技术不仅可以构建出创新的产品形态,还可以利用先进的渲染技术进行形态的真实感表达,生成二维效果图或三维动画来展示形态各部分的细节。基于特征的参数化三维建模技术,通过形态基本尺寸参数及其与实体之间的约束关系来创建或调整形态,辅助设计师对产品造型进行精确修改和完善,并能够在最终产品上保留形态的原始定义和拓扑关系,用统一的新产品模型代替了传统设计中成套的图纸和技术文档,实现设计与制造的一体化。虚拟现实建模技术支持用户在虚拟环境下对新产品形态、功能进行全方位评价,将产品开发全过程数字化,通过虚拟的产品数字化模型和测试环境,对产品模型进行分析、测试,更真实地感受产品的功能、形态、空间、色彩、人机关系乃至氛围效果,实现了产品设计过程的动态交互和智能感知。

3. 形态创新设计对象的表达

目前,设计界的学者倾向于从设计语义学、符号学的角度来分析形态创新设计对象,对形态所包含的信息媒介及其信息已进行了较为深入的分析。马克斯·本泽在《符号与设计—符号学美学》一书中对设计信息的范围进行了界定。他指出: “设计对象相对来说具有更大的环境相关性、适应性和依从性,因为不仅物质性要素,甚至连功能性要素都是它的造型和结构设计的符号储备。”因此,形态创新设计对象的研究主要是从产品设计符号的技术信息、语意信息和审美信息展开,研究集中在形态的分解与重组、变形与创意等方面。

形态的分解与重组是在产品总体结构和单元结构优化过程中的一种创新设计方法。分解的过程可按功能面进行,也可按集合形态进行。按功能面划分,可以将产品形态分解为各种不同的功能单元;按几何形态划分,可以将产品形态分解为各种不同的形态单元。重组的过程是一个综合多种设计因素而重新组织的过程。

产品形体/形态的表达在形体的搜索和相似性比较上有着较为广泛的应用。由于产品形态的复杂性,孙守迁教授以形状、色彩、材质等方面进行切割组合操作来建模,刘佳星、Shih-Wen Hsiao等以形态的点、线、面几何元素的组合进行建模,许占民等则以一类产品实例形态特征作为产品的平面形态原型。国外学者的研究主要是抓住产品形体几何参数和拓扑关系来建立形体描述方法。从这些形体的表达来看,主要是基于形体的制造特征和图论等方法来进行形体描述的,还没有从产品整体的立体构成上反映出可实现变形的基型,形态模型的三维信息含量较少、数据表示方法不统一,对基于产品的立体构成来建立形态分体间的拓扑关系和体量关系,进而开发形态创新设计软件系统的支持性还不够。

1.3.3产品形态设计评价的研究

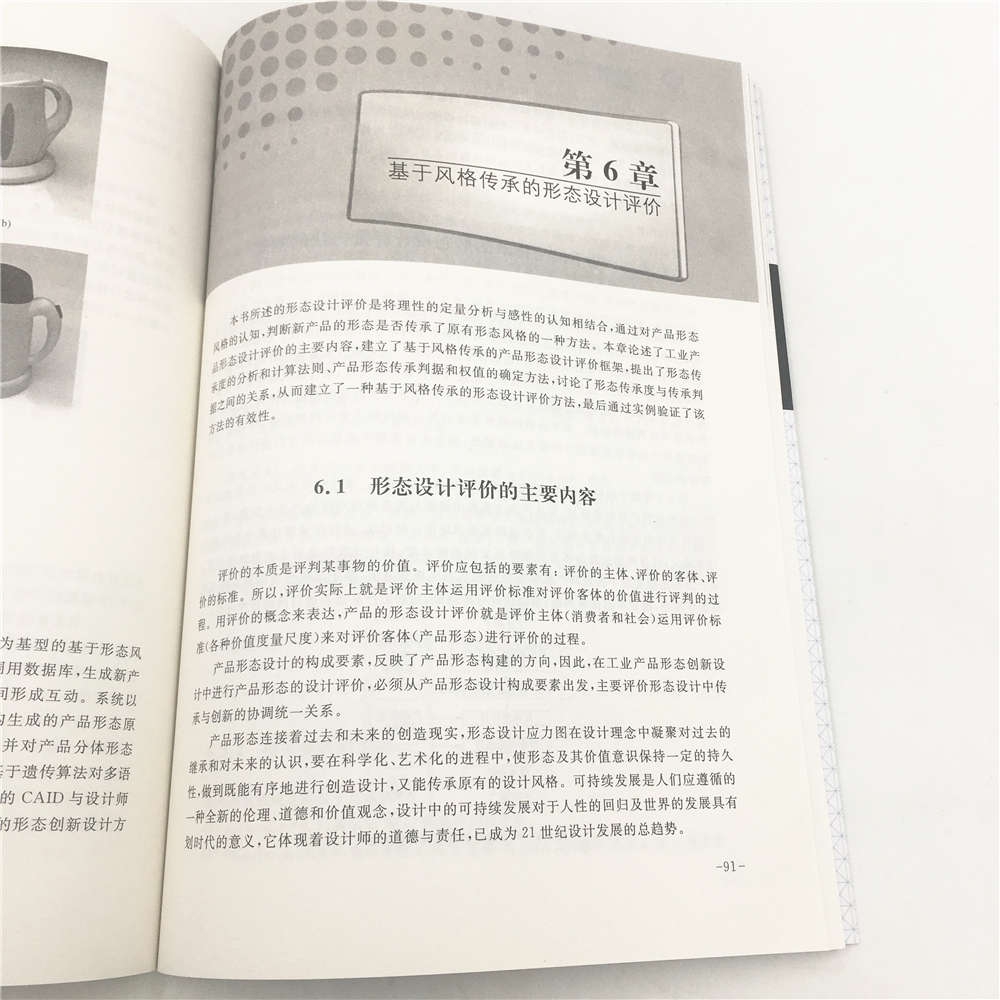

产品形态设计评价的研究主要包括评价方法、评价指标体系、形态风格评价等方面内容。

1. 评价方法

当前,产品形态评价采用的主要方法有感性工学法、层次分析法、模糊综合评价法等,尤以感性工学评价法使用最为广泛。感性工学(kansei engineering)理论为设计评价提供了切实可行的解决方法,它从认知心理学角度,把评价看作顾客偏好的模式识别。由于人类的感性情感难以观察和定量地分析,所以借助于一定的心理调查方法来进行。感性工学评价法包括语义差异法、口语分析法、因子分析法、聚类分析法、多维尺度分析法、类神经网络等。其中,产品语意差异法(semantic difference,SD)是最常用的一种方法,它通过二维图形来获取评价词语,通过实验的方法找出人的感性认识与对象的关系,并进行定量和定性的分析。这些评价方法有感性的认知评判,也有理性的数理统计,将理性的定量分析与感性的认知评判相结合,可以总结出产品形态的特征规律,但在方法的应用上还比较单一,没;邓建玮运用特征匹配理论,通过试验得出了轮廓形状是消费者进行风格认知最明显特征的结论;Hsiao等研究的基于模式识别理论的产品风格计算模型,以形状与色彩作为认知与辨识的主要条件,采用BP神经网络、模糊集与语意差分相结合的方法进行色彩认知以及风格认知的研究;张华城等还采用了自组织映射网络构造了一个模拟消费者对形状认知的模型。此外,在机械产品设计和加工领域,基于产品特征的形状混合技术、零件加工的成组技术中对产品的特征表达等,本书均介绍了与形状特征相关的评价研究工作。

在企业的产品造型设计实践方面,国外的企业十分重视品牌产品造型风格的一致性,以其独特而又有连续性、继承性的造型风格(当然还包括产品良好的性能和完善的服务)来塑造和保持企业的品牌形象,如德国的西门子、荷兰的飞利浦、韩国的三星、日本的松下、索尼等著名公司,都是其典型代表。相比之下,中国的工业企业普遍对产品的外观造型重视不够,往往是考虑了造型的创造性设计而忽略了对造型风格继承性的考虑,造成顾此失彼,难以在国际市场上以独特的造型树立品牌形象,从而影响了产品在国际上的竞争力。

1.3.4形态创新设计与评价软件开发的研究

近年来,在产品形态创新设计与评价软件开发方面,国内已取得了一定的成绩。例如,浙江大学开发了根据组合原理的概念创新设计系统PCDS1、组件特征模型的产品布局设计系统PLD1和计算机支持的概念设计系统CCDS1。西北工业大学工业设计研究所在产品风格分类、创新技法、应用模糊集合理论的美学评价技术、人机形态设计、产品族工业设计、定制设计中的工业设计理论与方法等方面已建立了一套产品设计的CAID理论方法体系,开发完成了CAID设计系统。纵观国内专家学者的研究成果,软件开发的研究主要集中在三个方面,即典型CAD软件系统的二次开发、CAID软件原型系统的开发、软件的建模技术。

典型CAD软件系统的二次开发主要是在目前公认的UG、Pro/E、CATIA、Alias、CAXA软件中开发形态设计模块。例如: UG中添加UG Shape Studio工业设计模块,专门针对工业设计师进行Free Form Shape (自由曲面造型)、Analyze Shape(造型分析)和Visualize Shape(造型可视化渲染)等形态创新设计;CATIA中添加工业设计模块可实现直观的动态雕塑曲面、实时曲面诊断、逆向工程生成数字模型。

当前,按照工业设计师的设计思想和设计流程而开发的CAID系统的代表是美国Alias公司的Alias Studio Tools,其中的Alias Wave Front Studio是一个能够提供各种不同设计工具的CAID软件,而Studio Paint 3D的重要功能是概念设计与草图绘画,可将产品设计师勾画的二维草图扫描到软件中,并以这些二维草图作基准,保留所有草绘的细节,只要追踪关键的点和线,就可以等效地在三维空间利用它们建立三维模型,再与NURBS的灵活造型工具和强大的布尔运算相结合,为设计师提供有效的造型工具。

基于知识的形态创新平台主要有专家系统、CBA系统、学习系统等,它以计算机为载体支持产品形态的创新设计过程,由计算机支持生成更多更具有独创性的创意方案。近年来,创新设计已经由传统的数据资料密集型转化为知识信息密集型,基于知识层次的创新设计可以借助已有的规范化范例,引导设计师捕捉更多设计意图,获得更多设计灵感。美国IMC公司开发了基于知识的创新工具IMC/Techoptimizer,它以TRIZ理论为基础,结合现代设计方法学、OFD和价值工程、计算机辅助技术、多学科领域知识,分析解决新产品开发过程中遇到的技术难题,为产品研发及形态创新提供实时的指导,以实现产品形态和加工工艺的创新。亿维讯公司开发的创新软件Pro/Innovator是发明问题解决理论TRIZ、本体论、现代设计方法学、自然语言处理技术与计算机软件技术相结合的产物,对产品创新设计过程中所需的知识、工具、市场提供了全面支持,以帮助设计师在概念设计阶段进行创新思考以及创新设计方案的生成。此外,除了以TRIZ为核心原理的计算机辅助创新软件之外,还有很多其他模式的创新平台。例如,同是美国IMC公司开发的Goldfire Innovator是以DFSS(六西格玛设计)为核心,以TRIZ/ARIZ为工具的完整实现计算机辅助创新设计的新产品开发环境,其中内嵌有超过9 000条各个领域的科学原理,外挂全球70多个专利库,并与全球3 000多个专业网站实时相联,包罗万象的知识库为设计师提供了一个功能强大、使用方便的创新设计平台。

综上,无论是CAD中的CAID设计模块,还是专用的CAID系统或专家系统都取得了长足的发展,各个软件系统或设计模块都有自己的特点和优势。然而,通过分析这些软件的形态设计功能,主要集中在产品形态创新设计、效果图显示以及产品形态的设计评价方面,虽然软件可以快速高效地产生逼真的设计效果图,但缺乏对产品形态的造型风格、审美特征设计的有效工具支持,仍旧需要依靠工业设计师和艺术家的主观经验来完成,在涉及人类智能的设计分析、评价、综合、推理和决策等方面的应用还十分有限。

1.4存在的问题及本书研究的切入点〖1〗1. 存在的问题总体来说,目前的文献对产品形态创新设计的研究多数集中在创新设计理论和技术、形态特征和风格的认识、模拟和感受用户的心理、CAID软件系统的开发等方面,而且多数是在感性层面上的定性研究。将这些风格认知结果应用于产品形态创新设计、产品形态风格与形状尺度的定量关系、形态创新与风格保持的评价方法等方面的研究还不多,还没有形成一套沿革工业产品造型风格而进行创新设计,且能定量评价的完整理论体系。

存在的主要问题有以下几点:

(1) 形态创新设计中对形体的描述及其数学模型的建立还没有系统的方法。

(2) 产品形态风格的描述仅停留在感性调查统计的归纳总结,缺乏科学、规范、有效的定性问题处理工具,还没有从形态特征的设计语意出发,借助于统计学软件建立形态风格客观的理性描述方法。

(3) 现有的形态创新设计方法中以感性为指导的方法居多,缺乏将感性、理性和CAD技术相结合的产品形态创新设计理论。

(4) 产品形态设计的传承性评价尚停留在感性判断、调查结果的统计分析层面,还没有建立起更为理性的传承计算模型,实现对产品创新形态的理性数学分析,并对分析结论与现实影响因素做出客观分析。

(5) 企业的设计实践迫切需要一套便于设计师直接进行创新设计及对形态设计进行定量分析与评价的CAID系统。

2. 本书研究的切入点

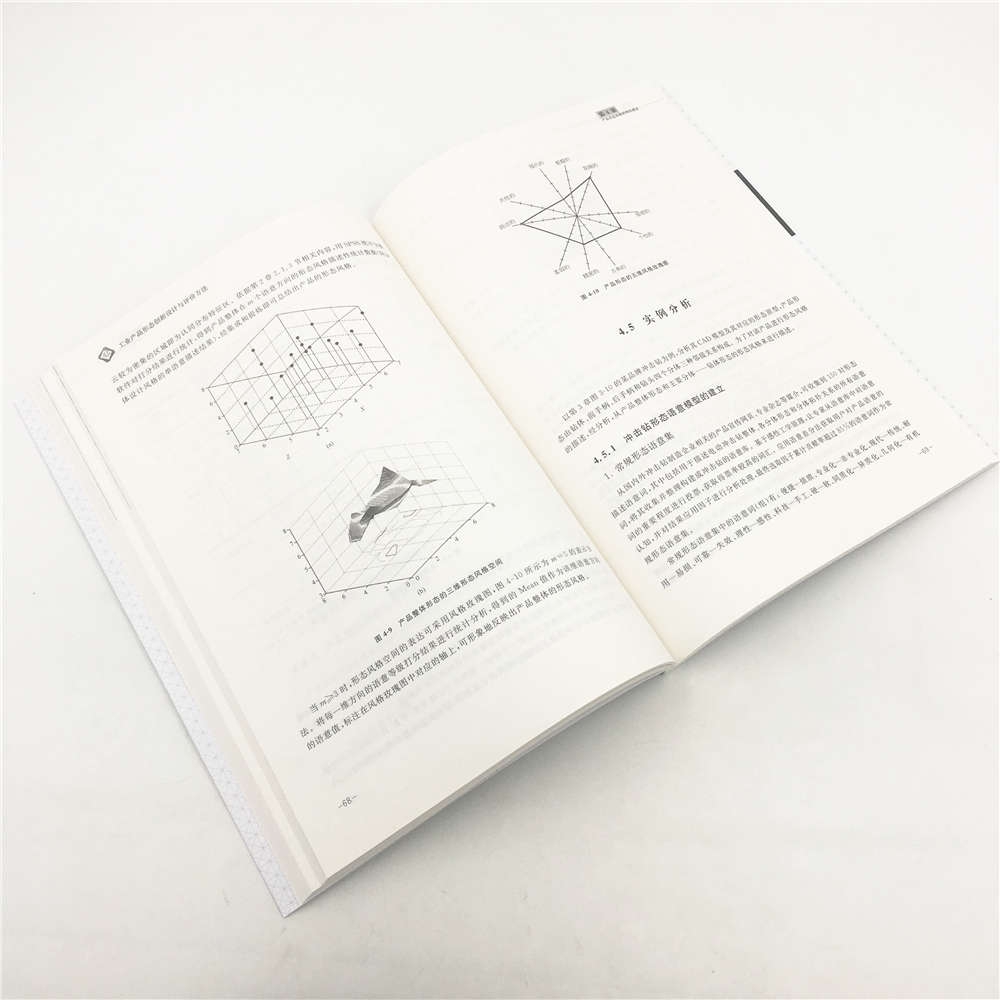

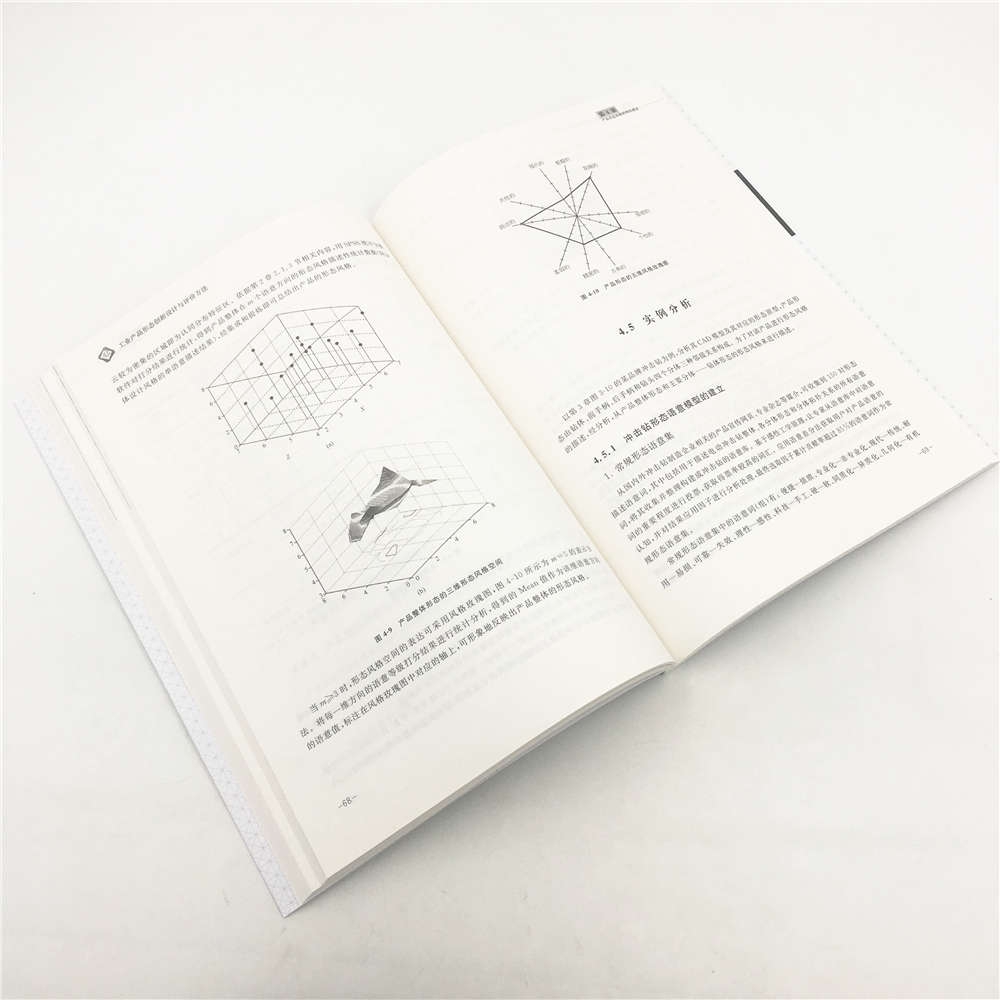

基于上述问题,本书研究的切入点在工业产品形态风格的定量化描述、产品形态风格传承度的理论研究、产品形态创新设计方法以及设计评价四个方面。首先,从产品造型的形状出发,在提取产品3D模型形状特征的基础上,通过产品形状与不同形状包围盒的饱和度来衡量产品形状与某基本形体的相似度,用该包围盒的形状和尺度描述形状造型风格,进而建立用包围盒组成的描述产品形态风格的产品形态原型;其次,提出产品形态风格传承度的概念,建立基于产品形态原型的描述参数进行传承度定量分析的计算模型,得出影响传承度的关键设计要素;再次,在对形态原型的各尺寸参数与产品形态风格的定量关系分析的基础上,以参数化方法进行风格定位的形态原型设计,进而总结出产品形态的创新设计理论与方法;最后,通过对产品形态传承的数学分析,进行产品形态设计的评价。上述四个方面的研究成果集成,形成面向形态风格传承设计与评价的定量化模型和算法,并开发相应的软件原型。第2章理论基础工业产品形态创新设计和评价方法的研究是一个理性和感性相结合的课题,包括产品形态原型及其建模、形态风格的理性描述、形态创新设计方法、形态设计的评价等内容。本章是全文的理论基础,阐述了本书在形态表达中涉及的广义邻接矩阵理论、设计评价中涉及的感性工学相关算法、形态风格描述中涉及的统计学原理等已有理论,并在此基础上论述了产品形态传承度的概念及其计算模型。

2.1已有的相关理论〖1*2〗2.1.1形态表达中的广义邻接矩阵理论利用图论知识来表达产品形态是一种有效的方法,但传统的有向图在表达上存在如下两点不足:

(1) 在产品形态中,连接两个分体节点的流(边)存在着多种类型(体量流、尺度流、位置流),而这在传统有向图中无法表达,因为传统有向图连接两个节点的边只表达了相关节点间有或无路径信息(1表示有,0表示无,即基于二进制信息表达),而对于具体是“什么”类型的路径却无法表达。

(2) 传统有向图难以表达产品形态中各种流在分体间拓扑关系中的转换。因此,为了有效地表达产品形态,实现形态拓扑关系的信息化表达,本书对传统有向图进行了扩展。

1. 广义有向图

产品分体间的拓扑关系反映了形态各分体间的邻接关系,可以用广义有向图的基本概念理性地进行描述。

\\[定义2.1\\]广义有向图G定义为一个四元组,记作G=。其中V是非空有限集合,它的元素为产品各分体,令V=\\[V1,V2,…,Vn\\],n为分体数;E是一个有限集合,其元素本身也是一个有限集合,称为边向量,令E=\\[E1,E2,…,Em\\],Ei为非空集合,m为邻接关系数,边向量的元素称为边,图21产品实体特征结构中常用基本流类型

它是分体间相对关系比较的项目,令Ei=\\[ei1,ei2,…,eiq\\],q为项目数;T是非空有限集合,它是边的定义域,其元素通常为自然数,每一个数表达了一种边的类型,满足关系式: EiT且T=∪mi=1Ei (2.1)Ψ是从E到V上有序对的映射。在产品形态原型特征结构的构建中,V是各分体的长方体、圆柱体、球体三种形式的最适包围盒,边类型即为图论的流类型,图21所示为产品实体特征结构中常用的基本流类型。图22所示为广义有向图示例,其中T=[1,2,3,4,5],E={[2],[1,3,4],[2,5],[5]},V=[V1,V2,V3,V4,V5],E到V上有序对的映射Ψ如图22(b)所示。

图22广义有向图示例

[定义2.2]给定广义有向图G=,令V1,V2,…,Vk+1∈V且k+1≤n,E1,E2,…,Ek∈E且k≤m,其中Vi、Vi+1为Ei的节点,交替序列V1E1V2E2V2…EkVk+1称为连接V1到Vk+1的广义链,V1和Vk+1分别称为广义链的始节点和终节点,k即为广义链的长度,显然有k≥1。

图22中有7条广义链。L1: V1[2]TV2,L2: V1[2]TV2[2,5]TV4,L3: V1[2]TV2[2,5]TV4[5]TV5,L4: V2[2,5]TV4,L5: V2[2,5]TV4[5]TV5,L6: V4[5]TV5,L7: V1[1,3,4]TV3。

[定义2.3]以节点Vi为始节点的边向量个数称为Vi的出度,记为d+(Vi);以节点Vi为终节点的边向量个数称为Vi的入度,记为d-(Vi)。

[定义2.4] 称任意节点Vi与Vj之间具有广义可达性,当且仅当满足:

(1) 在Vi与Vj之间存在至少一条广义链。

(2) 当广义链的长度k>1时,∩ki=1Ei≠。

[定义2.5]当广义链上的始节点与终节点是广义可达的,称该链为广义可达链;否则为非广义可达链。显然长度为1的广义链是广义可达链。

图22中广义链L3满足: [2]∩[2,5]∩[5]=,因此L3为非广义可达链。可证明其余皆为广义可达链。

[定义2.6]给定广义有向图G=,V=[V1,V2,…,Vn],V中的节点按下标由小到大编号,称n阶方阵A=[aij]为图G的广义邻接矩阵,其中: aij=Eq,为连接Vi与Vj的非空的边向量

,不存在非空向量到[Vi,Vj]的映射 (2.2)2. 形态广义邻接矩阵模型

1) 形态结构矩阵

形态结构矩阵(form structure matrix, FSM)是一种简单而有效的基于信息的过程建模方法,它以矩阵形式间接地表达了复杂过程中变量之间的信息依赖关系。产品形态结构矩阵可以以矩阵形式来表达出产品形态中分体间信息的拓扑关系,这种拓扑关系是分体间的结合关系,将对产品形态风格产生影响。例如,下列矩阵M代表一个简单的FSM,M=mVi,Vj=

I21 (2.3)式中: i,j=1,2,V1,V2分别为相邻两个分体。列中的分体Vj作为信息提供者,行中的分体Vi作为信息接收者。矩阵中Iij为分体Vi和Vj之间存在的信息依赖关系,即迭代关系。当m(Vi,Vj)=时,表示分体Vi和Vj之间不存在信息依赖关系。在矩阵M中,分体V2接受V1输出的信息,两个分体之间表现为邻接关系。

经过发展,FSM逐步应用于描述比较项目间、项目等级间的信息依赖关系,分别产生基于不同层次的建模方法。FSM的表达较偏重于宏观层面,对产品形态的表达而言,侧重于从纵向即产品形态各分体间拓扑关系建立迭代关系并进行建模,而分体间的比较项目与项目等级的FSM侧重于从横向,即形体结构的角度对各分体准形态的参数值之间的依赖关系进行建模,这两种关系的描述在单一FSM模型中将无法实现。

2) 形态结构矩阵族

形态结构矩阵族(form structure matrix family, FSMF)是基于矩阵形式的过程模型结构,由不同类型的FSM组织而成。产品的形态结构对应的设计树可以用广义有向图理性地进行描述,形成对应的结合关系FSM、比较项目FSM、项目等级FSM,而矩阵族形态可以由这些子矩阵构成,也可以合并为单一矩阵。

产品形态结构矩阵族的一般表达形式为 F3=Mi, i∈s;F3=M0 (2.4)式中: Mi为矩阵族F3中的子矩阵;s为子矩阵数;M0为Mi的合成矩阵,它们都与FSM结构相同。

图23描述了FSMF的构成,图中左侧的分杈结构表示产品形态中存在的原始层次结构。根据该结构分别建立了基于结合关系、流比较方式、流等级的FSM,将这些FSM按照层次关系进行集成,可以构成系统的矩阵族结构,即FSMF。其中,流比较方式层的矩阵对应着结合关系层矩阵中的一个迭代,流等级层的矩阵对应着相应流比较方式层矩阵中的一个迭代,FSMF中所有子矩阵的构成是一种树状结构,每个子矩阵分别对应着树结构中的子节点,其中根节点对应的子矩阵为根矩阵。

图23FSMF构成关系

与传统的FSM结构相比较,可以看出,系统化的FSMF是多种FSM结构的集成,它除了综合各种FSM结构所描述的设计结构信息外,还侧重于描述不同层次间的信息依赖关系,弥补了传统FSM结构不能描述层次间信息依赖的缺陷。

3) 产品形态的广义邻接矩阵数学模型

按照组成产品的各分体间的拓扑关系可建立产品形态的广义有向图,基于产品形态的广义有向图可建立FSMF模型。产品形态广义邻接矩阵是基于形态的广义有向图,用于表达形态结构组成的数学模型的FSMF,它以产品各分形体间的结合关系为根矩阵MA,邻接的分体准形态在体量、尺度、位置方面的比较值为子矩阵,理性地用矩阵的结构表达形式直观地构建出产品形态的迭代关系。下面用矩阵MA为根矩阵的矩阵族F3来描述某一产品形态的结构: MA=[m(Vi,Vj)]=

MA1

MA2

MA3

MA4

MA1=[m(Ci,Cj)]=[Ik2]设计主要指通过对产品使用方式的设计,如改善或改变产品原来的使用操作方式或提供新的使用功能等,使产品在使用和操作方面更科学、更合理、更贴近人的使用习惯,从而使产品更能满足人们生活方式的需要。日本索尼公司开发的walkman就是这方面最好的例证。walkman的出现,从其技术上讲并无多少创新可言,它实质上就是改变了人们通过台式和盒式录音机听取音乐的方式,将普通的录音机芯改制成微型的机芯。由于walkman体型小巧,携带方便,使人们欣赏音乐的方式更具弹性。无论是悠闲地躺在飞机的航空椅上,还是骑车穿梭在城市的大街小巷中,你都能随心所欲地听着你想听的曲子而不影响他人。

Walkman 成功的使用方式设计对改善和提升人们生活品质的价值是显而易见的。人们发现,其价值的体现与本身形态的小巧灵活是分不开的。正是它的体量小、形态适合携带,才具备了在使用上具有弹性的特点。由此可见,在产品使用方式的设计中,虽然设计师的主要设计重点和目标是为人们提供一种新的产品使用方式,但这种使用方式的实现必须借助某种特有的产品结构形态。这也表明了一个客观事实,对产品使用方式的变化与创新将带来产品形态的变革。

2. 产品材料与形态创新

任何产品都离不开材料,材料是产品形态存在的基础。由于不同的材料具有不同的视觉特征,因此,一旦某种材料被应用到具体的产品时,就会使这一产品直接产生出与该材料特性相关的视觉特征。在现实中,人们常常发现,即使是具有同样机能或具有相似外形结构的产品,由于所应用的材料不同,都会给人们留下不同的视觉印象。另外,不同的材料有着不同的加工和成型方法。而不同的加工工艺也将对产品的形态起到直接的视觉作用,如我国20世纪50年代早期的电子产品外壳,采用的是人工夹板拼装工艺,产品形态只能是以直线大平面为主,造型呆板生硬。随着塑料的出现和注塑技术的成熟,产品壳体成型材料和成型工艺的彻底改变,使产品形态也由以前单一的直线平面发展到当今的各种曲线与体面的互为组合、丰富多彩的造型形式。另一个具有说服力的例子就是自行车的形态变化。近百年来,由于自行车的车架一直受钢管的弯曲和焊接等工艺的限制,车架的形态基本上呈三角形。随着碳纤维加强玻璃钢合成材料的出现,基于其质量轻、强度高、能整体成型等特点,已被广泛用作自行车的车架材料,彻底改变了传统的三角形框架,使自行车的外形形态发生了重大的变化。从上述两个产品形态演变的例子中不难看出,材料对产品形态变化的影响是非常直接而又深刻的。

3. 产品结构与形态创新

产品结构是构成产品形态的重要因素,一个产品必须依赖于自身的结构才能得以形成。在产品设计中结构的内容是很繁杂的,如设计一支圆珠笔,如何能放置笔芯,更换笔芯,如何能使手舒服地把握笔身,如何去安装护套,等等,这些都是结构上的问题。而设计一盏台灯,灯的支架形式、放置形式、灯头、灯罩的固定形式等无不是结构上的问题。因此,设计一个产品的外观形态时,必定会涉及它本身的结构形式。反之,当人们在思考和改变这些产品结构时,无疑也会对产品的整体形态构成重大的影响。

在产品形态呈现出的美感要素中,产品结构的新颖性与独特性占有十分重要的位置。在现实生活中,人们常常会发现一个具有新颖结构的产品往往能以崭新的面貌出现在消费者的面前,给人以强大的视觉冲击力,极大地激起人们购买或使用的欲望。此外,产品结构创新不仅能为产品创造出一种新颖独特的视觉效果,同时还能改善产品的使用功能,提高其工作效率,使产品的各部分机能达到更科学更合理的程度。新颖独特的结构形态不仅给产品带来新的面貌,而且也给人们带来某种新的启示。所以,设计师应该通过不断地综合和平衡这些要素之间的关系,使之逐步形成一个既科学合理,又具有创新特征的产品形态。

1.2.2评价方法

产品形态创新设计的评价是根据产品的美学特性、技术特性、经济特性、人机特性、环境特性等对产品创新形态进行的综合描述,要求设计师、决策评价者全面考虑形态设计的各项因素,客观公平考量各个因素对产品形态的贡献和影响,避免因个人审美习惯、喜好差别引起评价失误。

设计评价作为工业设计的重要组成内容,对提高产品的设计质量和效率都起到至关重要的作用。所谓设计评价,指的就是在设计的过程中运用比较、评定的方法对解决问题的设计方案判断其优劣并确定各方案的价值,以便于在众多的设计方案中挑选出最符合市场和消费者需求的设计。为了从众多的设计方案中拟选出需要采用的设计方案,需要对所设计的方案进行评价,从而做出正确和科学的决策。

设计评价主要包含两方面内容: 一是针对同一产品的众多设计方案进行评价,把设计所依据的评价标准看成为一种“理想方案”,通过对实际设计方案与“理想方案”的比较,确定实际方案的相对意义和价值,以两者接近的程度来判定实际设计方案的优缺点,确定其方案达到了何等设计水平。二是针对同类产品已存在的样本进行评价分析,并对评价信息进行挖掘,提炼出样本的优缺点,将其作为产品再设计的参考和借鉴信息。

产品形态创新设计评价正朝着多目标、多标准、多方式的综合评价发展,以下几方面将是今后一段时期内设计评价研究的主要内容和方向:

(1) 将可视化因素与不可视化因素投影到同一平面进行量化评价,构建产品形态创新评价模型。

(2) 以市场品牌和用户心理构建评价判断准则、指标权重和评价模型。

(3) 进一步深入研究现有评价模型和方法与被评产品的匹配关系及标准模型的定义等问题,提升评价体系的理论基础和应用。

(4) 基于产品形态基因,研究产品形态创新评价系统构建技术,通过评价系统刻画出优秀设计方案的共性,使设计方案的“遗传基因”可以“学而有得”。

(5) 针对产品形态创新设计评价系统信息量大、涉及面广的特点,开展形态创新设计评价信息库和评价标准研究,构建完善的计算机数据处理平台,利用规范化的评价标准,形成模块化、标准化、通用化的评价模块,提高评价效率和评价精准性。

1.3研究及应用现状〖1*2〗1.3.1国内外工业设计的研究工业设计作为研究“创造人工物”的一门学科,是工业化大生产以后的产物。它历经百余年的孕育与发展,如今已经成为现代工业生产不可或缺的重要部分。设计作为一种目标导向的问题解决活动,“不只是风格或精明的概念想法,也不是一项孤立的活动,而是一种程序。设计将企业的潜能与消费者需求连接起来,成为位于创新的核心(即位于企业的核心)的过程”。

两百多年前,缘起于英国的工业革命以惊人的速度席卷全球,蒸汽机的发明在印证人类智慧的同时,也宣告着人类由自给自足的农业时代跨入了以机械化大生产为特征的工业时代。两百年后的今天,“第三次浪潮”横扫世界,以微电子、计算机、通信三大技术为核心的信息技术迅猛发展,极大地推动了互联网经济“爆炸式”的发展,同时宣告着信息时代的到来,设计正发生着前所未有的深刻“质”变。随着经济一体化进程的加速,国际产品制造市场竞争的核心,已转为以科学技术发展为基础的设计竞争。工业设计自水晶宫博览会开始,已在西方经历了150多年的发展。伴随着西方社会工业化和商品经济的发展完善,工业设计在西方国家不断走向成熟和普及。当今社会,随着科学技术的飞速发展,各国、各企业所应用的技术已趋于相同,市场竞争的重心,已由单一的技术竞争转为消费品附加值的竞争,设计创新成为增加产品附加值的一种重要手段,是经济可持续发展的动力,更是工业设计的核心和源泉。

当前,工业设计现代化的变革和发展得以不断深化,主要表现在以下几个方面:

(1) 现代工业设计已经突破了工业的第二产业范围,既涉及第一、第三产业,又涉及或深入公共文化事业、环境保护事业等社会生活的各个领域。

(2) 把产品、环境、流程三大设计既相互区别又相互联系地有机组合起来。

(3) 全面地更新了产品设计的观念、思路、方式、方法及手段,以性能和使用的设计、更新和开发,带动材料和技术的设计、更新和开发;以使用方式的设计、更新和开发,带动实用功能的设计、更新和开发。不仅注重产品性质和功能的系列化,而且更注重产品使用方式的简便和舒适;不仅注重产品整体形式的美化,而且更注重产品整体组合适应人的生理—心理—审美结构,满足人的生理—心理—审美的需要。

(4) 借助微电子技术系统和人工智能系统,现代工业设计致力于精心设计和生产既批量化又个性化的创新产品,把产品技术形态的标准化和规范化与审美形态的独特化和多样化有机地结合起来,从根本上克服了手工业小生产的高耗、低产与大工业化大生产统一、单调的传统局限性。

在我国,工业设计作为一门新兴的学科,起步较晚,但却发展迅猛。中国作为世界工厂的地位已逐渐被人们所接受,但对世界经济的贡献还只是体现在附属加工方面,大部分企业为了减少设计成本仍处于模仿设计的阶段,中国自主创新的设计产业尚处于低端的、不发达状态的起步阶段。由于全球经济一体化的冲击,国内企业开始重新审视创新设计在提高市场竞争力中的作用,并予以重视。但是,由于我国还没有形成良好的氛围和设计思想,工业设计的规模依然相对薄弱。由于设计理念推广得不够深入,许多中小企业盲目追求产品的数量与产值,这样的现状事实上已经阻碍了中国产品走向世界的步伐。如果企业只是一味地重视加工技术,放弃产品的创新设计,最终将会丧失自己的市场和机会。有统计数据表明,因为工业设计和工艺包装上的落后,中国产品在价格上每年损失超过200亿美元,中国工业设计的发展与国际上还有一定的差距。

纵观国内外工业设计的研究现状,现代工业设计理论的研究主要集中在两大主题,即设计的本质研究、设计的外延研究。

1. 设计的本质研究

所谓设计,即把人们的思想转化成物质的东西和确切的实体,这个过程能够把无形的欲望转化为有形的、实在的物质。2006年国际工业设计协会理事会对工业设计专业做了如下定义: “设计是一种创造性活动,其目的是为物品、过程、服务以及它们在整个生命周期中构成的系统建立多方面的品质。因此,设计既是创造技术人性化的重要因素,也是经济文化交流的关键因素。”几乎所有的人与企业都在以某种形式进行着创造活动,所有的创造行为都构成并支撑着工业文明的发展。工业设计从经济、技术、艺术等多角度,对工业产品进行综合性的设计,创造出满足消费者需求的新产品。工业设计的本质研究就是要深入探讨设计的思想基础,以寻求更高境界的设计理念;探讨基于设计符号的表达要素,以寻求更优化的设计方法论。

1) 基于设计本源的设计理论研究

图11设计理论研究链

李乐山教授在《工业设计思想基础》一书中指出: 设计的本源是文艺复兴以来各种艺术流派、科学理性传统、经济富裕思想、人道主义思想、社会主义思想,以及中国传统的哲学思想,它所继承和发展的设计思想已经成为现代工业设计理论的核心。当前,工业设计理论的研究主要包括: 产品设计战略、设计艺术史论、设计管理学、设计方法学、设计心理学、设计伦理学和设计市场学等,正形成彼此联系的设计理论研究链(图11)。例如: \\[英\\]彼得·多默著,梁梅译: 《1945年以来的设计》,何人可编著《工业设计史》,王受之编著《世界工业设计史略》和《世界现代设计史》,张夫也著《外国工艺美术史》及主编的《现代设计之窗》,李亦文编著的《产品设计原理》,尹定邦著《设计学概论》,李彬彬编著《设计心理学》,潘公凯、卢辅圣主编的现代设计大系之《工艺与工业设计》等书,从当今设计的历史、沿革、发展的角度,从设计方法与程序、设计管理、设计的风格流派研究,从设计的分类等方面进行较为深入的研究,反映出了国内外工业设计理论研究的最新成果,为现代工业设计的创新提供了宽厚的理论基础。

2) 基于设计符号的分析方法论研究

现代工业设计把符号学应用到产品设计之中,其价值就是合理平衡了人文理性与功能理性。它在强调机能属性的前提下,重视了主体精神及文化脉络,预示着设计将迫使人们从物的价值向脱离物的价值转换,实现人与物的统一,人与自然的和谐。从设计方式看,其价值在于可以扩展产品造型语言,通过形态、色彩、材质等要素使产品更富意味及生动性,打破了产品外形单一刻板、功能指示不明晰、文化内涵消减的局面。这一理论依据理性思维方式,合理赋予形态象征意义,打破了现代主义僵化、单一的设计方式,追求明晰、确定的语意表达,以实现人与物之间的愉快交流。基于设计符号学,设计师可以全面把握消费者的感性需求、现代工业设计的应用和新产品发展的方向,进行更为理性的人机工程学、产品的形式美法则、产形象的视觉设计、设计表现(手绘效果图、计算机辅助工业设计、模型制作)、设计管理等产品造型设计方法的分析与研究。图12表明了基于设计符号的造型设计方法。

2. 设计的外延研究

设计是综合信息、创造信息的活动。产品就是信息的载体。产品往往蕴涵着一定的时代、地域、民族、社会生产力与经济文化的综合信息。工业产品设计就是对工业产品的功能、材料、构造、工艺、形态、色彩、表面处理、装饰等诸因素从社会、经济、技术等方面进行综合处理,既要符合人们对产品物质功能的要求,又要满足人们审美情趣的需求。长期以来,工业设计学术界从设计与文化、设计与传承、设计与制造等多个角度对设计的外延展开研究(图13),使设计领域从观念、内容、方法、技术、组织等方面发生了许多根本性的变化。

图12基于设计符号的造型设计方法

图13设计的外延研究

1) 设计与文化的关系研究

人类利用自己的大脑与双手所创造的一切财富,都可以统称为文化。人类所创造的财富既有物质财富,又有精神财富,所以文化也分为精神性文化和物质性文化两个重要领域。设计是造物活动,是人类物质文化的创造,而创造物的功能和形式所产生的主观感受,则极大地丰富了精神文化。随着设计语义学、文化学、社会学、生态学、伦理学、管理学、自然科学等多门科学技术的整合介入,改变了设计的思维方式,提供了先进的手段,更增强了设计的合理性和科学性。我国的知名学者张道一、俄罗斯的普列汉诺夫、日本的大智浩和佐口七郎等都对设计与文化的关系进行了深入的研究,认为设计从属于文化,是由各种产品创造出来的“第二文化”,它反映了由社会经济体系、意识观念的差异和物质与精神之间的矛盾所产生的全部结果的复杂性以及冲突。一方面,工业产品设计必须依赖具体的文化环境;另一方面,工业产品设计本身也创造了文化。工业产品设计的本质,也就是用艺术的造型语言体现造物文化,是艺术质的造物文化活动。

2) 设计与传承的关系研究

为了稳定地占领市场和赢得稳定的效益,产品的品牌形象必须有一定的传承性。产品形态是品牌形象最直接的表现,产品形态必须具有一定的继承性。在产品的创新设计中,一个重要的传承手段就是采用面向产品族的设计方法,实现品牌产品形态风格的传承与发展,实现面向不同需求的系列化或者具有更大变形能力的产品。在学术研究方面,Karjalainen以沃尔沃、诺基亚的产品造型设计为例,对从品牌认知到产品造型的传承进行了研究。赵江洪、张文泉等引入了汽车造型中的“品牌造型基因”概念,通过提取奥迪A6汽车的造型基因遗传图,提出了保持品牌造型基因生命力的汽车品牌造型基因的遗传和进化机制,初步提出了基于造型基因的汽车品牌造型设计理论框架。张凌浩以生物科学中的现代遗传与变异理论为方法论,分析其与产品形象的延续与更新之间的关联,为产品形象创新与品牌提升的设计过程提供了一种新的参考方法。然而,这些研究还缺乏对产品造型风格与人们认知意象之间关系的理性分析,对表达产品设计元素与人们情感、审美之间的关系研究尚不够充分。

3) 设计与制造的关系研究

工业设计是时代的产物,同时也是制造技术发展的产物,其造型的技术必然反映出其所处时代的制造技术。制造技术沿着生产的合理性方向发展,造型技术根据形态的要求而变化。工业产品造型风格的形成有诸多因素,它既与材料、结构有关,又与加工工艺密切相关,美观的造型设计,必须通过各种工艺手段将其制作成为物质产品。

现代制造业的竞争就是设计的竞争。任何企业要想获得自身的生存和发展,取得竞争优势,就必须不断寻求新的技术和手段,提高产品的市场竞争力。市场竞争的生命力在于产品的设计创新,设计是产品生产技术的第一道工序,是制造的灵魂,也是产品开发最重要的环节之一。产品的功能、结构、造型、质量、成本,以及可制造性、可维修性、报废后的处理等,主要都取决于产品设计阶段。据统计,产品生命周期成本的70%~80%是由只占总成本10%~20%的设计阶段所决定的。因此,设计与制造之间关系的研究已经成为学术界的研究热点。

1.3.2产品形态创新设计的研究与应用现状

形态设计是工业设计的基础,是按照一定要求对产品基本形态要素进行组织的行为。产品形态作为产品功能的载体,是传递产品信息的第一要素。创新的产品形态已成为吸引消费者的关键因素,更是提升企业竞争力的重要砝码。传统的产品形态设计主要依赖于设计师的经验、知识、灵感、直觉,其思维过程是一个不可知的黑箱系统,缺乏系统性和通用性。探索具有可操作性和可视化的产品形态创新设计方法已成为产品设计研究领域的热点和前沿,其主要研究方向为: 形态创新设计理论和方法、形态创新设计技术、形态创新设计对象的表达等,如图14所示。

图14产品形态创新设计研究与应用

1. 形态创新设计理论和方法

近年来,国内外学者在形态创新设计理论研究方面已开展了一些探索性研究,并取得了一些创造性的研究成果。苏建宁、孙菁等将感性意象应用于形态设计,有利于满足用户的情感需求,但在解决用户感性差异性方面尚需探讨。Hsiao、HungCheng Tsai、孙守迁、刘弘等应用模糊神经网络和遗传算法,在如何快速高效获得新的产品形态上进行了有意义的探索;Ye等提出了基于组合原理的产品形态创新方法,建立了一个形态创新设计原型系统,但这两种方法均还局限于较简单的产品形态设计,生成的方案需进一步优化。谭浩等从认知心理学出发,建立了基于案例的工业设计情境模型。当前,创新设计方法的研究已从头脑风暴法、联想法等基于认知的方法转向基于系统的方法,如发明问题解决理论TRIZ(theory of inventive problem solving)、创造模板CT(creative templates)、质量功能配置QFD(quality function deployment)、公理化设计理论AD(axiomatic design)等方向发展,在产品功能创新、原理创新的理论研究上有了极大的提高。结合计算机技术,一些较成熟的计算机辅助创新软件如Pro/Innovator已推向市场。将技术创新理论与产品形态设计相结合,研究基于技术创新理论的产品形态设计方法,提出基于质量功能配置QFD和发明问题解决理论TRIZ的产品形态创新方法,通过可视化的创新原理资料库,结合设计技法上的变化,工业设计师可在进行产品形态创新设计时更快捷准确地找到创新点及相应的形态方案,同时实现设计技法上的突破。

产品形态创新设计方法的研究主要包括基于心理学的创造性思维方法和以工程技术发展规律为对象的发明问题解决理论。对于形态创新设计而言,包括发散形象的创新思考和对形态要素系统逻辑的整合两方面的创新内容。因此,形态创新设计方法由基于认知心理学的创新思维方法以及系统化的创新理论两部分构成。基于形态语义学的创新设计方法是一种用户导向型设计,产品语义设计最著名的口号是“使机器容易懂”,其目的是使产品更加适应人的理解和使用过程。形态的语义表达帮助设计师分析、评价、整合新产品形态中的非参数化信息,建立“以人为本”的设计理念,在产品操作或使用界面上创造更符合人的生理和心理的形态特征。产品语义学在形态创新设计方法上的应用主要体现在以感性评价为先导,通过形态语义表达使产品更适用、更易用,以及透过产品语义学传达产品精神层面的内涵。

三维形状混合技术、草图设计技术的快速发展,使形态创新设计可以由计算机自动生成大量不同于现有产品的新形态,改善了现有CAD软件缺乏用以激发设计师设计灵感来提高设计师造型创新能力的功能模块的不足。该技术将三维空间中一个初始形态光滑连续地变换到另一个目标形态,对激发设计师的设计灵感具有积极意义,成为提高设计师创新能力的重要辅助工具,已广泛应用于CAD、计算机动画系统、影视娱乐以及医疗行业。特别是在影视特技、动画人物创建、动画中关键帧的自动生成等方面已经十分成熟。虽然该技术在产品形态创新设计中的应用还十分有限,但为产品形态设计提供了新的创新手段,在仿生设计、系列化设计中能起到独特的作用。

2. 形态创新设计技术

在当今信息化的时代,产品的形态创新设计已经成为计算机辅助工业设计(computer aided industry design,CAID)技术的重要内容。基于CAID技术的工业产品形态设计主要需解决两方面问题: 一是建立数字化的形态模型,二是通过形态模型赋予产品特定的功能和意义。在国外,特别是以美、英、日等为代表的国家,其工业设计发展比较早,对产品设计理论的研究也比较深入,CAID技术的研究成果已经被广泛应用。较早提出CAID概念的是美国的David E. Weiberg,1995年他在美国的《计算机图形世界》(Computer Graphics World)上发表了有关CAID的论述。同时,美国福特等大公司都在汽车造型设计中采用了以CAID牵头的CAID/CAD/CAE/PDM/CAM大型集成系统,国际上新开发的CAD软件也纷纷加入了CAID的内容,如PDC公司就将其标明是工业设计(industrial design,ID)系统。国内西北工业大学陆长德教授等1995年就在《制造技术与机床》杂志上发表了专章《计算机辅助工业设计》,并在CAID系统开发方面承担了国家科技攻关项

具有重要的理论与实践意义