出版社: 译林

原售价: 88.00

折扣价: 54.60

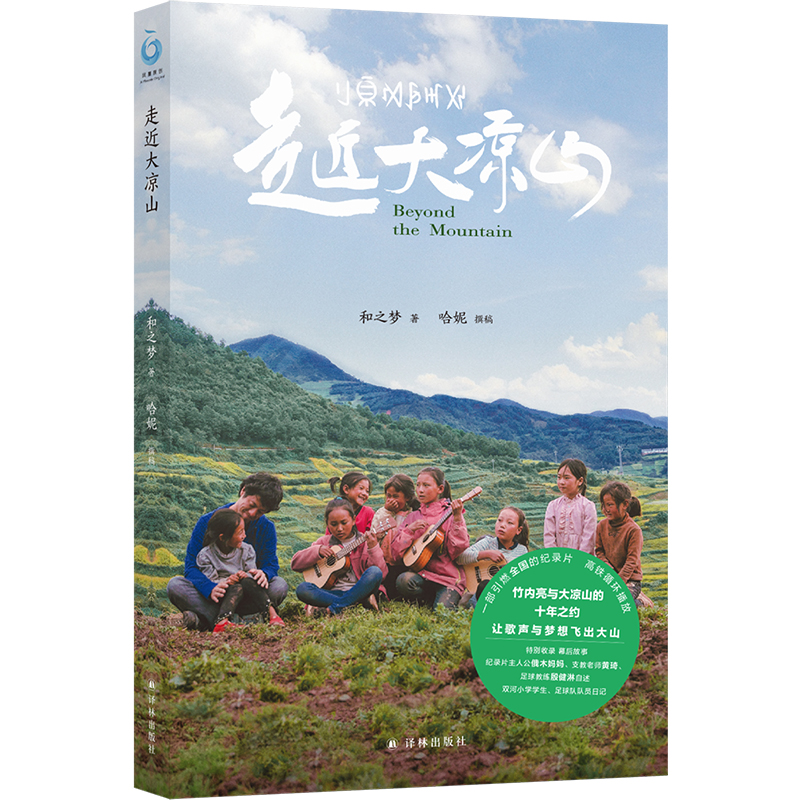

折扣购买: 走近大凉山

ISBN: 9787544794107

"和之梦: 2014年成立于南京,由纪录片导演竹内亮与妻子赵萍创办,是一家拥有传播力和影响力的专业影像制作公司。2015年起开始制作系列纪录片《我住在这里的理由》,2020年因拍摄纪录片《南京抗疫现场》《走近大凉山》《好久不见,武汉》等,在海内外赢得广泛声誉。 竹内亮: 定居在南京的日籍纪录片导演,曾获“江苏省人民友好使者”“金陵友谊奖”。主要作品有《我住在这里的理由》《南京抗疫现场》《好久不见,武汉》《走近大凉山》等,致力于“用镜头记录更真实的故事”,希望将真实的中国传达给世界。 撰稿人哈妮: 前媒体记者,现自由创作者、译者、中日友好交流促进者。登顶大凉山悬崖村的勇气持有者!公众号:哈妮庄园。"

"十年之约再出发! 2020年7月,彝族重要的节日火把节就要到了。一列载着返乡乘客的绿皮火车在成昆铁路上驶过,大渡河两岸绝壁耸立,河水激流翻滚。 1970年成昆铁路全线通车,被誉为“象征20世纪人类征服自然的三大奇迹”之一,其中有九百九十一座桥梁,四百二十七座隧道,桥梁和隧道总延长占线路总 长的41.6%,“空中铁路”和“地下铁路”交替,上天入地。 而这列火车就是成昆线上有名的“小慢车”—5620/19次。它是目前全国所剩不多的公益性列车,往返于普雄与燕岗之间,全程二百三十六公里,停靠二十五个站,平均时速在四十公里左右,走完全程需要八小时 七分钟。 时至今日,该趟列车依旧执行着中国1995年的普速列车旅客票价,全程票价十八块五,最低票价两块钱。 在中国铁路最高线路时速突破六百公里的今天,这趟车显得尤为“悠闲”,但是它能到达许多高铁到不了的偏远地区,让居住在大凉山深处的彝族老乡们得以跨过 高山峡谷,走向外面的世界,也使外面的讯息走进大凉山,对改善当地经济起到了重要作用。因而这趟列车也被称为“扶贫车”。 平常的日子里,大凉山里的彝族老乡们会坐着这趟“小慢车”探亲访友、上学上班。他们还常把家里的鸡、鸭、鹅、牛、猪也带上车,到异地售卖,因此,车厢经常像个“动物园”。 对于这样罕见又有趣的拍摄场景,导演竹内亮自然不想错过。" "※“我想把自己亲眼看到的大凉山展现给更多人”,展现日常生活里的大凉山。 竹内亮的作品风格被形容为“无台本”,在这次的大凉山之旅中,他来到双河小学、万达爱心学校的男子足球队,爬了“悬崖村”,围着篝火和当地人一起跳达体舞,大早上与俄木家一起割荞麦,也探访了整村搬迁的百姓新居。日常而真实地展现了如今的大凉山。 ※ 有梦想要说出来!让大凉山居民的声音再次被听到。特别收录主人公深度采访,俄木妈妈来信,孩子们的日记。纪录片中让大家纷纷称赞的俄木一家,在纪录片之后生活又有了哪些变化?俄木妈妈外出打工的经历如何影响与塑造了她的观念。在母亲这层身份的背后,俄木妈妈更是一位勇于探索,开朗乐观的彝族女性。 ※ “看着看着就哭了”。评论区炸出了支教老师、扶贫干部、凉山本地人……引世界各地网友热议。这次,走进人们视野的大凉山,带来的更多是感动、感概、感佩。 纪录片里的每一景每一物都好熟悉,因为我已经在这片土地上战斗了3年。竹内同志刚好在去年我们最忙的时候来的,也没注意到呢。现在仗打赢了,谢谢竹内同志讲起了我们的故事。兹莫给尼!(B站网友何怒思) 也是凉山人,竹导演拍的真好这就是我的家乡啊,很真实。现在在上大学,感觉我就像几年前的徐老师,一定要回家乡为她做点什么,这是我不得不做的事。(B站网友酒盏盏盏) 正在大凉山支教,看到这个片子后又好像有了动力。(网友显然虫) “看到孩子们说自己的梦想是音乐、舞蹈、足球、演员,但有钱时希望把钱捐给学校时,我潸然泪下。” (推特日本网友) 孩子们说成功后希望帮助建设家乡、学校、社区,而不是单纯让自己过上更好的生活,我眼眶湿润了。(YouTube网友Nicholas Lye) “中国的脱贫事业难道不是一个很棒的政策?从未想过中国有这样的地方。从这样一个视频中仅能窥得一二。” (YouTube评论) “我是来自台湾客家的加拿大人。30年前即加入加拿大一慈善基金会,扶助大凉山孤儿。能力有限,每年只资助五位孤儿。这几年已停止。那时的凉山,可一言难尽,如今有幸目睹大凉山,并见大凉山的改变。感觉亲切又温暖,谢谢这位日本导演,及可敬无私付出的年轻人。”(加拿大网友) ※ 增补纪录片制作前后。竹内亮十年前因工作第一次来到大凉山,由此与这里定下了十年之约。十年后,来公司应聘的摄影师徐亮因为曾经在大凉山支教,对大凉山念念不忘,因此大凉山拍摄的再次被提上日程。从一个念头到纪录片成片,中间都发生了怎样的故事? ※ 特别收录黄琦老师的支教手记,殷教练的训练日志。他们是无数帮助凉山、支援凉山的一员,在他们的文章里,或许我们可以找到,为何这片土地令他们爱得深沉,为何这里的孩子让他们如此牵挂。 ※百余幅图片,全彩印刷。空背裸脊,可180度平摊。"