出版社: 天津人民

原售价: 42.00

折扣价: 22.70

折扣购买: 很努力不如用对力

ISBN: 9787201150048

米格格,疗愈系作家、心理咨询师,写温暖的文字,做温柔而不失力量的陪伴者,不求轰轰烈烈的人生,一直在安静中笃定前行。曾出版《不**也可以很美好》《谁不是一边流泪一边坚强》等书。 《你永远都有时间等一个对的人》被推送至十点读书头条,《生活那么难,我为什么还是拒*一份安稳的工作》《你给我爱情就好,面包我自己买》《催我们变**的,是跨在背上的自己》《为了避免结束,你拒*了所有的开始》等文章亦被人民*报、深夜食堂、清华南都、看书有道等各大媒体平台争相转载,每篇文章阅读量均在10万以上。

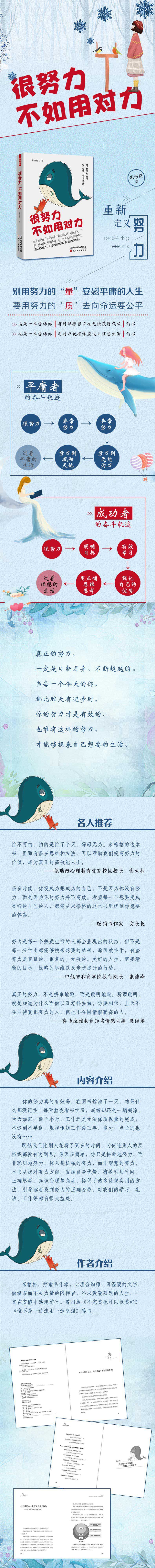

样节1 全身心投入的人,没时间去矫情 ——全然付出要进入“心流”状态 Alan 似乎有一点儿表演型人格的特质,每天的生活都要分享在朋友圈里。 05:30—“早起运动了,美丽需要用自律换得。” 07:30—“**份早餐,生活要有仪式感(配图)。” 10:00—“忙到现在,连一口水还没有喝。” 14:00—“一大堆的文件要处理,估计又不能按时下班了。” 19:00—“饿得不行了,把资料带回家,继续夜战吧!” 几乎每天都会在 Alan 的朋友圈里看到类似的表述。每次跟朋友见面,她都忍不住要吐槽自己的忙碌状态,称自己就像陀螺。朋友一面劝说她要学会自我调节;另一面又夸赞她的人生过得充实。 Alan 挺享*这样的评价,她认为这就是对自我付出—“努力成为*好的人、过自己想要的生活”的见证,她也希望别人眼里的自己是一个有追求、有想法、很自律的人。 然而,努力与否不只要看过程,还要看结果。Alan 自认为的努力,实际上并没有让她拥有理想的身材,也没有让她薪资翻倍或晋升。她每天的“改变”,就是在朋友圈里所发的动态,而现实中的她,和一年前、两年前,并没有太大的差别。 为什么看似每分每秒都在付出,却没有迎来脱胎换骨的蜕变呢?说到底,这种努力依旧掺杂了太多“假”的成分,真正全身心投入一件事的话,无暇在做事的过程中发朋友圈,告诉别人自己做了什么,因为整个人都沉浸其中,进入到了“心流”状态。 所谓“心流”,是积极心理学奠基人米哈里契克森·米哈赖提出的一个经典心理学概念,指的是我们在做某件事情时,那种投入忘我的状态。仔细回忆一下,你有没有体验过米哈赖描述的状态: “你感觉自己完**全在为这件事情本身而努力,就连自身也都因此而显得很遥远。时光飞逝,你觉得自己的每一个动作、想法都如行云流水一般发生、发展。你觉得自己全神贯注,所有的能力被发挥到**。” 如果你有过这样的体验,你就会理解,为什么说 Alan 那样的努力根本不是在全然付出,而只是一种作秀。要让个人的生活质量、工作效率达到*大化和*优化,我们必须尽可能多地让自己全身心沉迷于自己所做的事情,并连贯顺畅地持续下去。 米哈赖在 2004 年的 TED 演讲《心流,幸福的秘诀》中,把人们对于“心流”的感*做了一个归纳,指出 7 个明显的特征。 特征 1:**沉浸,全神贯注于自己正在做的事情中。 特征 2:感到喜悦,脱离*常现实,感*到喜悦的状态。 特征 3:内心清晰,知道接下来该做什么,怎样把它做得*好。 特征 4:力所能及,自己的技术和能力跟所做的事情**匹配。 特征 5:宁静安详,没有任何私心杂念,进入到忘我的境地。 特征 6:时光飞逝,感*不到时间的存在,任它不知不觉地流逝。 特征 7:内在动力,沉浸在对所做之事的喜爱中,不追问结果。 如果一个人每天有大量时间发朋友圈展示自己的状态,可想而知,她有多长时间是真的沉浸在自己所做的事情中。对于这一点,我自己也是深有体会的。 当我无法全神贯注地去写稿时,或是遇到一些棘手的问题时,我会不自觉地去翻看手机、刷微博,大脑处于游离的状态。偶尔,我也会发一张深夜加班的图片在朋友圈,但我知道那不过是在安慰自己,因为现实中的我正在拖延和焦虑中,烦躁不安。 当我认真地去琢磨一个选题,把所有的精力都放在一篇稿子上时,我会进入到“心流”的状态中,感觉时间已经不存在了,周围也安静极了,眼睛紧紧地盯着屏幕,手指在键盘上舞蹈,**看到的就是跃然在文档上的一行行字迹。整个过程是很流畅的,不会走神、不会停顿,**是一气呵成。等整件事情完成后,深呼一口气,内心满满的成就感。 我很享*这种“心流”体验,但它总是可遇不可求。如果某**,我非要强迫自己进入到“心流”状态,刻意去寻找,反而*不容易进入专注的状态,甚至还会惹得自己焦虑不安,产生挫败感。后来,我特意针对这方面的问题去学习,发现要进入“心流”状态,是需要前提条件的。 条件 1:目标清晰 我们先得清楚自己要做什么,有一个具体而明确的目标。这样的话,才不会胡子眉毛一把抓,让思想处于游离状态。以撰稿来说, 我**给自己设定的任务是,完成一本书的选题策划,撰写 2 篇和时间管理有关的文章。有了这个目标之后,我*容易撇开那些与目标无关的信息,清除杂念,把注意力集中在要做的事情上。 条件 2:即时反馈 在玩游戏时,人很容易进入“心流”状态,这是因为得到了即时反馈。每完成一局游戏,系统都会给你反馈,让你知道自己是输是赢、得到怎样的奖励,而这也是很多人选择继续玩下去的重要动力。 如果把这种模式转移到学习和工作中,也能收获莫大的驱动力,让自己*好地坚持下去。 几年前,刚刚入驻简书平台时,我几乎每周都会在平台上发表1 ~ 2 篇文章。那些文章,大部分都是一气呵成的,甚至有的文章就是在快餐店、咖啡厅等朋友的时候写出来的。周围嘈杂的环境并未影响到我,整个人都沉浸其中,忘乎所以。 那段时间,在简书发文的动力,远超我对本职工作的青睐。虽然两者都是写文,但在简书发文能够得到即时的反馈,如签约作者的文章可以直接出现在首页,网友们的评论、点赞和打赏,对我都是一种莫大的支持和鼓励。 条件 3:挑战与技能匹配 当我们的能力不足以完成一项任务时,就会感到焦虑;当我们的能力远超于任务所需时,就会感到无聊;当我们的能力与任务难度刚好匹配时,就有可能产生“心流”。 结合自己的经历,我总结出的规律是:在自身的能力和接到的任务挑战都处于中高水平时,*容易进入“心流”状态。如果一个选题充满挑战,而我自身能力不足,为了打败焦虑感,我会努力去 学习和了解这个领域的内容,提高能力应对挑战;如果一个选题比较简单,为了让自己重视起来,我会给自己设定新的高度,用*好的结构和写法来诠释。 优质的生活,不总是物质的享*;高效的产出,不总是延长工作时间。我们真正要去追求的,是*高层次的幸福体验。比如,工作的时候,全身心地投入,而不是用发朋友圈的方式去粉饰浪费时间的空虚感;休息的时候,尽可能找到自己能专注沉浸的爱好,享*真正的愉悦。在探索各种不同可能性的过程中,去发现*多面的自己,掌握*多的技能,在必须要做的事情中获得“心流”体验,让它们*终汇聚成一种掌控感。有了掌控感,才不会被生活推着走。 ★真正的努力,不是拼命地跑,而是聪明地跑。 ★本书专为那些努力了许久却收获甚微的人量身打造。 ★畅销书作家文长长、喜马拉雅电台知名主播夏雨嫣、中旭智和商学院执行院长张浩峰、德瑞姆心理教育北京校区校长谢大林倾情**。 ★这是一本很实用的书。作者米格格是疗愈作家,也是一名专业的心理咨询师,了解当下年轻人的困惑,并为之提出了可行有效的方法。 ★为了让抽象的概念便于理解,本书插入了相关图表加以解读,让读者一目了然,*加容易理解和实践,真正让读者学到知识。 ★别人晒书籍,你晒观点;别人晒加班,你晒收入;别人晒健身,你晒身材。这,才是人生的**玩法。