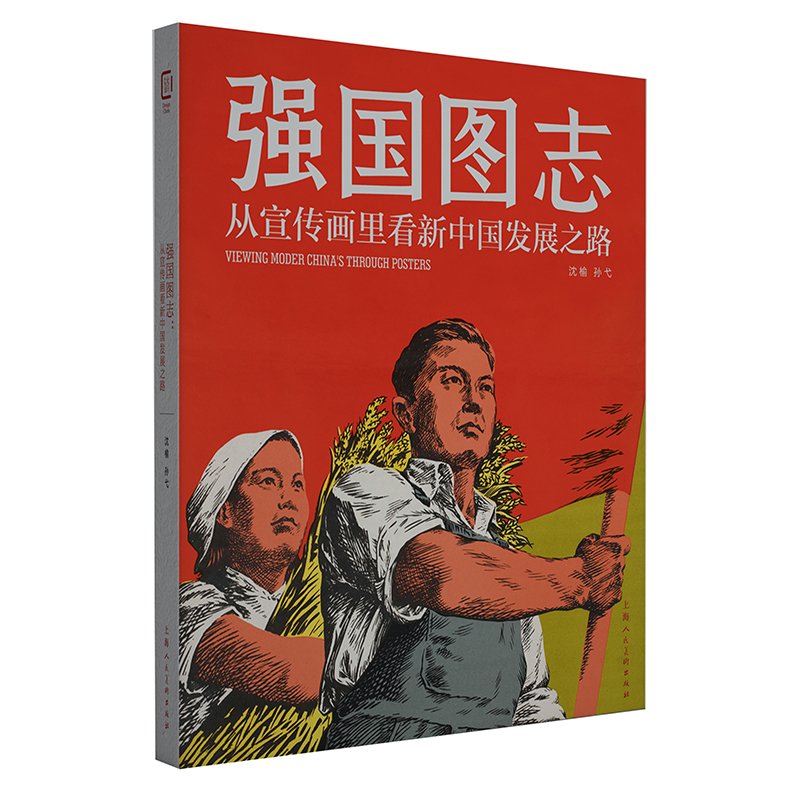

出版社: 上海人美

原售价: 258.00

折扣价: 165.12

折扣购买: 强国图志(从宣传画里看新中国发展之路)

ISBN: 9787558621857

沈榆,华东师范大学设计学院中国近现代设计文献研究中心主任、研究员。其创作的《1949-1979中国工业设计珍藏档案》《中国现代设计观念史》分别荣获第六届中华优秀出版物提名奖、第七届中华优秀出版物奖。

1949 年 6 月至 8 月,刘少奇率团秘密访问苏联,向苏联学习党和国家建设经验。在学习的清单中有一条重要的内容就是“苏联经济的计划与管理”,而这一内容中最具有特色的是“五年计划”,其任务和内容主要是对五年和更长时间段内全国重大建设项目、生产力发展、国民经济和社会发展重要比例关系等做出规划,为国民经济和社会发展规定目标、方向和任务。1951 年,我国开始着手编制第一个五年计划,争取苏联政府援助。这个时期的宣传画也充分借鉴苏联宣传画的创作方法,创作了一批号召学习苏联,号召为中国的社会主义建设添砖加瓦的宣传画。这些宣传画的创作为之后推广第一个五年计划进行了预热。 从 1953 年起,我国一面开始实施第一个五年计划,一面继续讨论修改,到 1954 年 9 月形成第一个五年计划草案。1955 年 3 月 31 日,中国共产党全国代表会议原则通过该草案。同年 7 月 30 日,第一届全国人大二次会议正式审议通过了《中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计(1953—1957)》(简称《“一五”计划》)。此后,我国编制并按五年计划进行经济建设成为一个惯例,特殊时期还出现过一些“十年规划纲要”。围绕“五年计划”创作的宣传画很多,这是因为党中央迫切需要全国人民了解中国经济建设的目标和计划,而宣传画是当时比较合适的宣传手段与媒介。于是画家们从各种角度切入创作宣传画。他们彼此观摩、切磋、竞争,看谁的画更能激发人民投入社会主义建设的热情. 1957 年年底,我国全面完成国民经济发展的第一个五年计划,取得巨大成就。为了尽快改变中国贫穷落后的面貌,党中央在 1957 年冬提出了 15 年赶超英国钢产量的发展目标。1957 年 12 月 12 日,《人民日报》发表毛泽东主持起草的《必须坚持多快好省的建设方针》的社论。1958 年元旦,《人民日报》发表题为《乘风破浪》的社论,提出:“不仅要又多又快又好又省地进行各项建设工作,而且必须鼓足干劲,力争上游,充分发挥革命的积极性创造性。”1958年 5 月 5 日至 23 日,党的第八次全国代表大会第二次会议,通过了“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线。故这个时期的宣传画作者大致围绕着这个主题来创作,同时受到加快经济建设速度方针的影响,画家们的创作思路也渐渐地脱离了现实生活,因而出现了许多过于夸张的“超级图像”。 20世纪60年代前期,美国对越南北方的侵略战争逐步扩大,我国周边形势日趋紧张。1964年5月至6月,在中央政治局常委扩大会议和中央工作会议专门讨论“三五”计划时,毛泽东从经济建设和国防建设的战略布局考虑,将全国划分为一、二、三线,提出三线建设问题。同年 10 月,中央下发《一九六五年计划纲要(草案)》,提出三线建设总目标:采取多快好省的方法,在纵深地区建立起一个工农结合的、为国防和农业服务的、比较完整的战略后方基地。三线建设实际上是国民经济布局的一次大调整。该时期的宣传画积极传达国家的动员令,号召“支援内地干革命”,并且在以后的不同时期,画家们还创作了表现三线建设成就的作品。 20世纪50年代中后期,宣传画的模式开始固化。上海人民美术出版社与画家们开始反思和探索如何创造群众喜闻乐见的宣传画。期间恰逢新中国成立十周年大庆,在哈琼文的带领下,宣传画的创作者们完成了大量主题思想和艺术形式俱佳的作品,创造了宣传画印刷发行数量的历史最高纪录。 1976 年,在粉碎“四人帮”, 结束“文化大革命”以后,我国通过拨乱反正,特别是通过关于真理标准问题的大讨论,进一步解放了思想。1978 年中共十一届三中全会,实现了党和国家工作重心转移,做出了实行改革开放的历史性决策。宣传画也随之进入了新的发展时期,老一代画家变换了传统的艺术风格,年轻一代画家更加注重用新的艺术形式来表现国家的大政方针,不仅强调表达的主题内容,更加追求表达形式的创新与完美,呈现出多元风格。画家们的创作与新时代同频共振,在经济建设、民族团结、祖国统一等题材方面频有佳作出现。 本书运用宣传画的形式,象征的、寓意深刻的便于进行概括的手法,解读新中国成立以来政治、经济、社会发展的历史进程和取得的巨大成就,视角独特、形式活泼、可读性强。