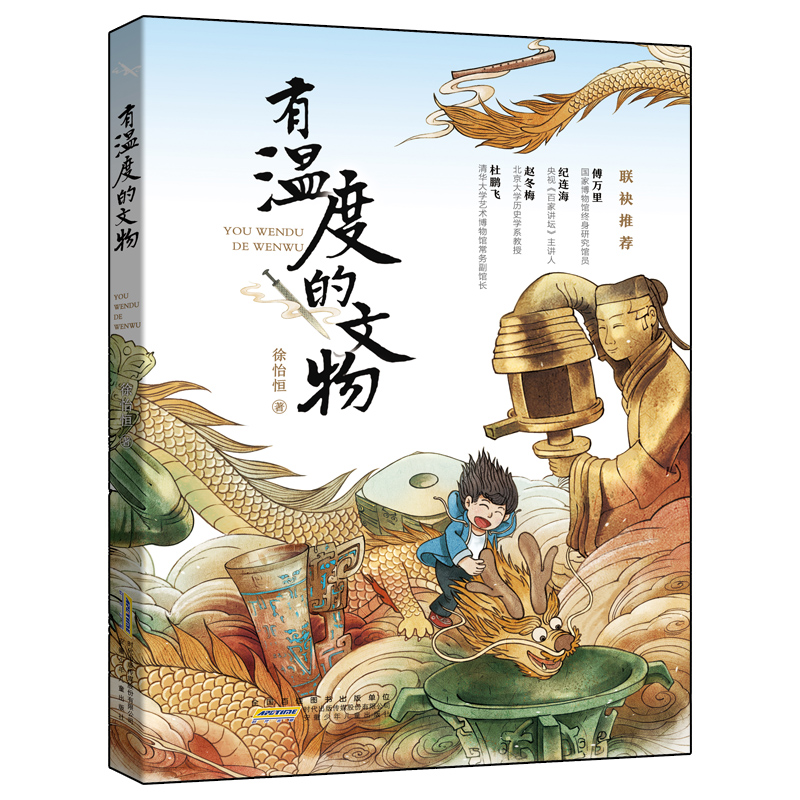

出版社: 安徽少儿

原售价: 35.00

折扣价: 21.00

折扣购买: 有温度的文物

ISBN: 9787570719914

徐怡恒 北京卫视主持人,一级播音员。主持有文化类综艺节目《书画里的中国》(2021)《最美中国戏》(2022)《大使的宝藏家宴》(2023)《故宫,有礼了》(2023)等,在《艺术评论》等核心期刊发表多篇学术文章。

贾湖骨笛 所处时代:新石器时代(距今7800—9000年) 规格:长23.6厘米 馆藏信息:河南博物院 仙鹤的乐舞 “黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。” 王之涣的这首《凉州词》想必大家都耳熟能详。我的小外甥就是通过这首诗认识了“羌”这个字。知道字的读音还不算,他还要当个小大人来考我,问我“羌笛”是什么。 我装作不知。他便得意地告诉我:“它是胡人,也就是西域羌人发明的乐器!” 看这小子来劲了,我必不能败下阵来,随即追问:“胡人的乐器并非华夏民族原有的哟,那你知道中国最早的乐器是什么吗?” 见他从古琴猜到筝,从编钟猜到缶,我便也不舍得捉弄他了,给他揭开了谜底。 1987年,中国河南省舞阳县贾湖遗址出土了骨笛。这便是中国最早的乐器实物,距今有7800-9000年了。我们曾认为美索不达米亚的乌尔古墓出土的笛子可能是世界上最早的乐器,但没想到贾湖骨笛的年龄更大呢! 它的样子比现在的笛子小巧很多。笛身大多长20多厘米、管径1.1厘米左右,可以揣在兜里随身携带。笛身是用鹤类翅膀骨管制成的,通体呈土黄色,有玉石一样的光泽。鹤骨的硬度很高,约等于人骨硬度的30倍,这也是骨笛能保存至今,出土仍然完好的原因。 你别看它小巧,但制作工艺可以算得上复杂精细。首先要将翅膀骨上多余的肉剔干净,再锯掉两端骨节,磨平上、下管口,除去骨髓。经过打磨后,骨笛的两端管口呈椭圆形,上口大,下口小,每隔2.2厘米左右,钻一个直径0.7厘米(稍呈椭圆形)的按音孔,按音孔共有三个。笛子做好后还不能吹奏,要将其放置在屋内的房柁上,经过半年镶坑的烟气熏染,使其外表呈现暗红色之后,才能取下带在身边。 贾湖先民取用鹤骨制成笛子,让它发出鹤鸣般空灵的声音,用音符回应天地、对话万物。时光流转,贾湖骨笛来到我们身边,它静静地卧在河南博物院。看到它,我们脑中自然会回荡起跨越千万年的乐章。直到现在,音乐家们仍然能用贾湖骨笛吹奏出简单的曲子,它为研究人类音乐史、文明史提供了珍贵的实物资料。 8000多年以前,河南舞阳地区曾有大量鹤类飞禽存在,它们在每年固定的时节往返于南北方。季节的交替、岁月的流转、自然的更迭,这些在无形中都被联系了起来,鹤与人也有了灵魂上的默契。 同样出土于河南的春秋莲鹤方壶,和贾湖骨笛一样有鹤的影子。鹤一直是中国人推崇的动物之一,它象征着圣洁、高雅,还有着长寿、清正、贤明的寓意。因此,鹤的形象也以图案的形态出现在许多古代文物上,比如曾侯乙墓出土的鹿角立鹤、秦始皇陵的青铜鹤等。 贾湖地区的先民或许是对鹤的情感至真至深,想要把它永远留存在自己乃至子孙后代的身边,所以用鹤骨制笛,哪怕死后也要带入墓葬。这也让我们有机会得以认识这件会“说话”、能“歌唱”的文物。 看着贾湖骨笛,我们遐想无限,仿佛笛声一响,时间与空间的限制都不复存在,人与其他生灵间的界限也全被打破。我们能随着音乐回到8000多年前的贾湖,与仙鹤共舞、与山水共生,想必古人所说的“天人合一”的感觉,就在吹响骨笛的那一刻吧! 先祖用智慧留给我们这样一件情感的寄托之物,我们用它应和过去、呼唤将来。 良渚玉琮 所处时代:距今约5300—4000年 规格:高8.9厘米 上射径17.1-17.6厘米 下射径16.5-17.5厘米 孔外径5厘米 孔内径3.8厘米 重6.5千克 馆藏信息:浙江省博物馆 『圆融』与『方正』 的中国智慧 “江南忆,最忆是杭州。”第19届亚运会于2023年9月23日至10月8日在美丽的西子湖畔——中国浙江杭州举行。全国人民从申办成功以来就一直期待并关注着这场盛会。 2020年4月,吉祥物——琮琮、莲莲、宸宸正式向全球发布。2021年9月,亚运会火炬——“薪火”的形象正式面世。2022年3月,历时近5年建设的56个竞赛场馆也全面竣工并通过赛事功能综合验收。 举办亚运会不仅是促进体育发展、加强团结合作、维护和平稳定的重要契机,更是展现城市文化底蕴、人文精神和社会风貌的窗口。 杭州,自古以来被文人墨客所青睐。唐代诗人白居易在《钱塘湖春行》里写道:“最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。”北宋文人苏轼也不吝夸赞:“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。” 杭州的美不必多说了,现如今的它已是一个集古典与科技于一身的“奇女子”。很多外国人甚至无法想象,这个将许多“黑科技”变为现实的高新技术集合地,是一个孕育了五千年文明的古老花园。随着亚运会的举办,一个“湿地营城、玉魂国魄”的“神王之国”——良渚古城的神秘面纱将被慢慢揭开。 当人们听到亚运会吉祥物的名字时,便开始好奇它们的由来。其中,“琮琮”这个名字就是来自良渚古城遗址出土的代表性文物玉琮。而同样从玉琮汲取灵感的,还有杭州亚运会火炬——“薪火”。它以玉琮为表征,以人文历史和山川风物为主干,使中华文明圣地闪耀出更加璀璨的光芒。就连“杭州亚运三馆”之一的杭州奥体中心综合训练馆也以玉琮为设计灵感,被称为全球最大的“玉琮建筑”。 其实玉琮早已是杭州的城市符号之一,远比西湖、雷峰塔、断桥要早得多。孕育它的良渚古城,距今已有5000多年的历史。 良渚古城遗址,位于浙江省杭州市余杭区瓶窑镇凤都路,被誉为“中华第一城”,它在2019年7月6日获准列入世界遗产名录。这里出土了包括玉器、陶器、石器、漆器、竹木器、骨角器在内的1万多件文物。玉琮是其中突出的代表,在一众玉琮中还有一件被亲切地称为“玉琮王”。 之所以被称为“王”,是因为这件玉琮高8.9厘米,重6.5千克,是目前发现的良渚玉琮中最重、最大、做工最精美的一件。再加上它外表方正、内里圆润,颇有高大威猛、海纳百川的王者风范,于是被冠上“玉琮王”的尊称,也可以说是实至名归了。 “玉琮王”的四面和四角都分别雕刻了完整的神人兽面图像。图形凹凸有致,整体质感硬朗又温润,虽藏于土下,却像天降神物。而它似乎也是当时人与神对话的媒介,被广泛用于祭祀仪式之中。专家解读说,这种神人兽面复合像应是良渚人崇拜的神徽,从图案结构来说,上面似是一个头插羽冠的人;这个人也许是神在人间的代言人,或者是一名法力高强的巫师。 “玉琮王”这个在同时代辐射面最宽、影响力最强的玉器,曾翻滚于历史的烟尘里,如今“年事已高”的它,正在浙江省博物馆里“休养”。而它的形象幻化在现代的各种空间与事物中,让我们看到了中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。快看!那以玉琮形象作为底座的“玉琮灯”、在手腕上闪耀光芒的“玉琮首饰”,还有那汲取了“外方内圆”精髓的“玉琮碗”……多么梦幻迷人,又不失现代感。 此外,“玉琮王”带给我们的更有精神层面的财富。“处事圆融,做人方正”早已成为中国式智慧,渗入每个中国人的内心。我们从它身上感受到了来自东方的审美和智慧,我们也愿意将这份来自古老中国的良渚式浪漫,通过更多国际化的盛会传达给世界各地的朋友。 “玉琮王”是许多文物的代表,它们留下的不只是“身躯”,还有这些“身躯”中蕴藏的能量。这些能量积蓄了几千年,在如今这个传播手段多元又便利的时代,迸发出带有科技色彩的感染力。它们给冰冷的芯片以温度、给坚硬的钢筋以柔软、给躁动的人心以平静。 文物未来的旅程一定比它们来时的路还要长,而在这条道路上,它们将继续在不同时刻迸发出具有时代特色的各种能量。让我们屏息凝神、拭目以待。 蟠龙纹陶盘 所处时代:陶寺文化早期(公元前2300—前2100年) 规格:高8.8厘米 口径40.5厘米 馆藏信息:山西博物院 龙:从远古 走向未来 中国人一直被称为“龙的传人”,炎黄子孙的体内都有“龙的基因”。有些家长在孩子取名字的时候,会在名字中带一个“龙”字。中国的各种节日、庆典也都有龙的影子:“二月二”叫“龙抬头”,端午要赛龙舟,逢年过节更是少不了舞龙活动。 龙一直是中华民族的图腾和象征,尤其是当“真龙天子”的时代过去后,没有了所谓的君主、皇帝,人们再也无须对“龙”字讳莫如深,如今的龙,早已进入寻常百姓家。 那龙到底长什么样?这个问题或许很少有人思考,但我们在动画片、影视剧、网络游戏里看过数不胜数的龙。通过各方面的研究,我们知道龙这种生物是古人想象出来的,它从未在世间真实存在过,当然也没有人亲眼见过它。那历代的人,是通过什么来了解前人对龙的描述呢? 在这个过程中,文物作为一个载体,把关于龙的故事从远到近讲给我们听。 位于山西襄汾的陶寺遗址,在1980年的春天,出现了龙的身影。考古人员在现场发现了四件蟠龙纹陶盘。这个消息轰动了全国,因为这可以说是中原地区最早的龙图腾。 蟠龙纹陶盘高8.8厘米,口径40.5厘米,底径15厘米,腹深7.8厘米。它们质朴大气,颜色黑红相间,图案清晰又精致,还微微泛着细润的光泽。 仔细观察这些陶盘中的龙,我们会发现它们都是蟠龙,像蛇一样盘曲;它们的身体上有像鳄鱼鳞一样的斑纹;它们的嘴很长,有的还有锯齿;它们的嘴里都衔着枝条,这十分罕见。还有很奇特的一点是,它们和我们现在常见的弯曲的龙不一样,它们的整体造型呈圆环形,真有点“贪吃蛇”的味道呢! 或许蟠龙纹陶盘上龙的样子,和当时人们心中的某种观念相呼应。就像西方的“衔尾蛇”—— 一条蛇(或龙)正在吞食自己的尾巴,结果形成了一个圆环;有时也会展示成扭曲的样子,就像是阿拉伯数字“8”。这个符号一直都有很多不同的象征意义,比如无限大、循环,等等。近代,甚至有些心理学家,如荣格就认为,衔尾蛇其实反映了人类的心理。 看来,蟠龙纹陶盘上龙的形象,也不会像我们看到的那么简单。在它们身上,世人能感受到中国人所追求的创新、独立、进取和包容。龙对于华夏儿女来说,早已不再是古代统治者等级差别和身份地位的体现。它蕴含着历代中国人对生活的思考、对生命的敬畏、对宇宙的探索。它的形象在历史长河中不断演化,从而也被赋予了更丰富的功能、更多样的形式和更深刻的内涵。 当然,我们在赋予龙更多意义的同时,也将龙的意义赋予其他事物——连绵起伏的长城被称为盘踞在崇山峻岭上的巨龙,奔腾不息的黄河被形容为游龙蜿蜒,桂林层层叠叠的梯田被誉为龙脊。就连在生活中,许多地方也存有龙的寓意——不少人小时候就被寄予望子成龙的厚望,爱女心切的父母必须找个乘龙快婿,大家都想在卧虎藏龙的职场中干出一番事业…… 陶盘中的龙的形象虽然只存在于博物馆里和历史书中,可是它承载的精神已从盘中飞跃而出,穿过时间的雾霭,游荡在我们身边。了解到这里,或许你就会在接下来的某一天看见它。在你的世界里,它可以是一朵细长柔美的云,可以是一道跨越天际的明亮的彩虹,可以是一串通往成功的深深的脚印;它也可能是一条泥泞的小路,可能是缠绕思绪的厘不清的烦恼丝,可能是束缚手脚、困扰意志的绳索。 只要有龙的精神,不论是龙跃凤鸣,还是面对龙潭虎穴,我们都能自在游走! 通过了解文物,我们能知道自己从哪里来?要到哪里去?要干什么?文物不是冷冰冰的,文物是有温度的。它的温度,足以为每个人点燃寻源火种,照亮漫漫前路,薰染日常起居。