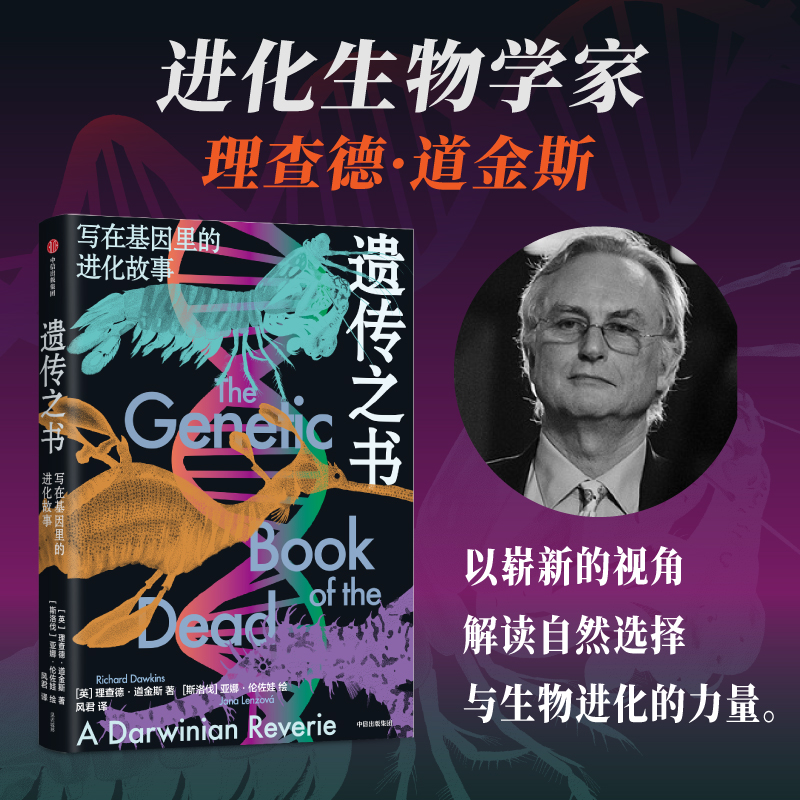

出版社: 中信

原售价: 88.00

折扣价: 62.60

折扣购买: 遗传之书:写在基因里的进化故事

ISBN: 9787521770711

理查德· 道金斯 Richard Dawkins,1941— 英国皇家科学院院士,牛津大学首席西蒙尼“公众理解科学教授”,演化生物学家。他是英国著名科普作家,几乎每本书都是畅销书,并经常在各大媒体引起轰动。 2005 年,英国《前景》杂志会同美国《外交政策》杂志评选出在世的全球100 名最有影响力的公共知识分子,道金斯赫然在列。 1976 年出版的《自私的基因》是他最重要的代表作,他的基因观念颠覆了我们对自身的幻觉,深刻影响了整整一个时代。 斯洛伐克插画师。

你是一本书,是一部未完成的文学作品,也是一份述说历史的档案。你的身体和你的基因组可以作为一份综合档案来加以解读,其中记载了一系列早已消失的多彩世界,那些早已逝去的你的祖先所身处的世界。每个个体都是一本“遗传之书”。对于每一种动物、植物、真菌、细菌,乃至古生物而言,事实莫不如此,但为了避免对各种生物所属类别进行令人厌烦的重复说明,我有时会将所有生物视为“名誉动物”。我对约翰·梅纳德·史密斯(John MaynardSmith)说过的一句话记忆犹新,他在这一点上可以说与我英雄所见略同。当时我们由一位在巴拿马丛林工作的史密森学会科学家带领一同参观丛林,梅纳德说道:“聆听一个真正热爱他的'动物’的人的介绍真是一种享受。”而他在这里所说的“动物”其实是棕榈树。从动物的角度来看,根据“未来不会与过去大相径庭”这一合理假设,“遗传之书”也可以被视为对未来的预言书。还有第三种对其加以描述的方式,也就是某种动物(包括其基因组)是过去环境的某种具现化的“模型”,它利用自身这个模型有效预测未来,从而在这场“达尔文主义的游戏”——生存繁衍的游戏,或者更准确地说,基因生存的游戏——中取胜。动物的基因组打赌,它所面对的未来与它的祖先成功应对的过去不会大相径庭。 我刚才说,动物可以被当作一本关于过去世界--它祖先所处的世界--的书来阅读。我为什么不说动物可被当作关于它自身所处生活环境的书来阅读呢?它的确也可以这么解读,但是(一些保留意见有待讨论),动物生存机制的方方面面都是其祖先在自然选择作用下通过基因遗传得到的。因此,当我们解读动物时,实际上是在解读“过去”的环境。这就是为什么英文版书名中包含“dead(去世的)。我们所谈论的是复原一个远古世界,我们那些早已逝去的祖先在那个世界里生生不息,并由此将塑造我们现代动物的基因代代相传。目前,这种复原还是一项艰巨的任务,但未来的科学家如果面对一种迄今未知的动物,会有能力将其身体和基因作为对其祖先生活环境的详细描述来加以解读。 在书中,我将经常求助于我想象中的“未来科学家”(ScientistOfthe Future ),她面对的是一具迄今未知的动物的尸体,承担的任务则是读懂它。因为我需要经常提到她,为了简洁起见,我将称她为 SOF。它与希腊语中的“sophos”一词有微妙的共鸣。sophos 意为“智慧”或“聪明”,如在“philosophy”(哲学)、“sophisticated(见多识广)等词中,它均作为词根出现。为了避免笨拙累赘的代词结构,也是出于礼貌,我武断地假定 SOF 为女性。如果我碰巧是位女作家,那我就会假定其为男性。 这本“遗传之书”,这本从动物及其基因中“读出”的书,这本对祖先环境的丰富编码的描述,必然是一本“重写本(palimpsest)。一些古代文献的一部分会被后世叠加其上的文字盖,这就是所谓的“重写”。《牛津英语词典》对“重写本”的定义是:“一种将后来的文字叠加在早期(被抹去的)文字之上的手稿。我已故的同事比尔·汉密尔顿(Bil Hamiton)有一个有趣的习惯就是以重写本的方式来写明信片,并用不同颜色的墨水来减少混淆。 他的妹妹玛丽·布利斯(Mary Bliss)博士好心地把下图借给我当作例子使用。 在这里之所以以汉密尔顿教授的明信片为例,除了是因为它本身是一份漂亮的彩色重写本之外,还因为汉密尔顿教授被公认为他那一代人中最杰出的达尔文主义者[。罗伯特·特里弗斯(RoberTrivers)在悼念汉密尔顿时说:“他拥有我所见过的最微妙、最富有层次的思想。他说的话往往有双重甚至三重含义,也就是说,当我们其他人在用单个音符说话和思考时,他却用和弦思考。”或者在这里应该换个比喻,说他用“重写本”的方式思考。不管怎么说我想他会喜欢“进化重写本”这个概念的。事实上,他应该也会喜欢“遗传之书”这个概念。 不管是汉密尔顿的明信片,还是我所谓的“进化重写本”,都不符合词典中对“重写本”的严格定义,因为这两个例子中的早期“文字”并没有被不可挽回地抹去。在“遗传之书”中,它们被部分覆盖,但仍然可以阅读,尽管我们必须“透过模糊的玻璃”,或透过一堆后来书写其上的文字,才能对这些原始文字加以窥探。“遗传之书”所描述的环境肇始于前寒武纪的海洋,跨越亿万年,历经无数中间阶段与事物,直至近世以降。据推测,其中的“现代字迹”与“古代字迹”之间存在某种比例关系。我认为,这并不像某些宗教处理宗教经典中自相矛盾的经文那样遵循一个简单套路--新的总是胜过旧的。我将在第3章继续讨论这个问题。 如果你想在这个世界上取得成功,你就必须做出预测,或者表现得好像在预测接下来会发生什么。所有明智的预测都必须以过去为基础,而且许多这样的预测都是统计性的,而不是绝对性的。有时,这种预测是认知性的——“我预见到,如果我掉下悬崖(或抓住那条蛇咔咔作响的尾巴,或吃下那些诱人的颠茄果),很可能会因此遭受痛苦乃至一命鸣呼”。我们人类习惯于这种认知性预测,但它们并不是我心目中的预测。我更关心的是无意识的、统计性的“假设性”预测,即对什么可能会对动物未来的生存及其基因副本传递下去的机会有所影响的预测。 右页图中这只栖息在莫哈韦沙漠的角蜥,其皮肤的颜色和花纹酷似沙子和小石头,它的基因预示着它会在沙漠中出生(更确切地说,是孵化)。同样,动物学家在看到这只蜥时,也能将它的皮肤作为对其祖先所生活的沙漠环境中的沙砾的生动描述进行解读。现在我要表述的中心思想是,可以拿来解读的不仅仅是皮肤,动物的整个身体,它的每一个器官、每一个细胞、每一个生化过程,以及每一个动物的每一个细微之处,包括它的基因组,都可以被解读为对其祖先世界的描述。就角蜥而言,毫无疑问,它的整个身体和皮肤一样都是对沙漠的描述。“沙漠”一词将被写人这种动物的每一个部位,但一同被写人的还有更多关于其祖先的信息,这些信息远远超出了当今科学所能获得的范畴。 角蜥从卵中破壳而出的时候,它被赋予的基因预言是,它将发现自己生活在一个阳光普照、遍地沙砾的世界里。如果它违背了自己的基因预言,比如从沙漠误人高尔夫球场,一只路过的猛禽很快就会把它叼走。或者,如果世界本身发生了变化,以至于它的基因预言被证明是错误的,它也很可能会遭到灭顶之灾。所有有用的预测都取决于一点:未来与过去大致相同,至少在统计学意义上是如此。一个反复无常的世界,一个随机变化、难以预料的混乱环境,将使预测变得不可能,并因此危及生存。幸运的是,这个世界是保守的,基因可以安全地下注,预测任何地方的既有趋势都会一如既往地延续下去。当然,在有些情境下,预测也会失败,比如在灾难性的洪水或火山爆发后,再或者在像小行星撞击导致恐龙悲惨谢幕这样的情况下,这时所有的预测都难免错谬,所有的赌注都被一笔勾销,整个动物群体灭绝。但更常见的情况是,我们面对的不是这样的大灾难:不是动物界中的大量物种被一举消灭,而只是那些预测稍有差错的变异个体,或者相比同类竞争者的预测差错更多的变异个体会遭逢灾厄。这就是自然选择。 (1)《自私的基因》作者新作,以一种有趣的视角看待动物:每一种动物都是对其祖先世界的书面描述。 (2)令人惊叹的进化案例,歌颂自然选择的力量。 (3)对复杂遗传学知识的大众化表述,优秀的科普作品。 (4)130张彩图,直观展示生物在自然界中创造的奇迹。 (5)具有启发性的研究视角。