出版社: 清华大学

原售价: 128.00

折扣价: 0.00

折扣购买: 虫行天下(繁盛的六足传说)(精)/地球记忆丛书

ISBN: 9787302518624

汪阗,地球记忆工作室创始人之一,昆虫学研究者,野生动物生态摄影和保护工作者,自然博物科普工作者。担任北京自然博物馆外聘教师,北京四中等多家中小学外聘科学指导教师。主要研究类群为中国蜻蜓目昆虫,著有《北京蜻蜓生态鉴别手册》等科普图书。

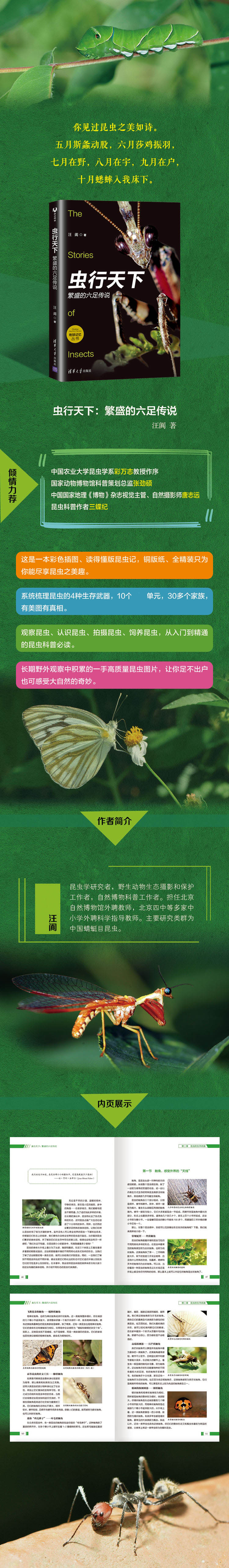

虫行天下:繁盛的六足传说 第一章.走进昆虫世界 虫行天下:繁盛的六足传说 第二章.昆虫的生存武器 2 3 46 45 第一章 走进昆虫世界 人类当今社会对昆虫的依赖比历史上任何时候都更为紧密。 ——莫里斯(Morris) 也许,你可能并没有见过畅游于海洋中的鲨鱼、蝠鲼;也许,你可能并没有见过隐匿于丛林中的蜥蜴、游蛇;也许,你可能并没有见过翱翔于天际的金雕、秃鹫;也许,你可能并没有见过奔驰于草原上的野马、羚羊……但是,相信任何一个人都不能说他从没有见过昆虫。飞行于花朵间的美丽蝴蝶;栖息于水边挺水植物上的蜻蜓;冬储大白菜中越冬的瓢虫;甚至是我们熟睡时不停在耳边吵闹的蚊子——可以说,昆虫几乎无处不在。也正因如此,在我们的生活中,不可能不与各类昆虫相遇。既然没有办法躲避它们,为什么我们不去试着了解这些随处可见的小家伙们呢?或许,当我们知道了它们有趣的奥秘之后,会发现昆虫独一无二的魅力,甚至深深地被其所吸引,慢慢地眷恋它们、爱上它们。 第一节.昆虫,大自然的伟大产物 根据古生物相关研究,人类从起源时算起至今的历史最长也不过四五百万年。而在距今4亿年左右的泥盆纪,古老的昆虫就已经出现了。那个时期比恐龙的出现还要早约两亿年。由此可见,昆虫是一类历史极其悠久的生物类群。在它们生存的悠悠岁月中,地球环境不断经历沧海桑田,昆虫家族一路披荆斩棘,挑战各类环境,在大自然的考验中不断演化,告别了三叶虫、告别了恐龙、告别了猛犸象、告别了剑齿虎,一直走到了今天。可以说,它们是大自然最伟大的产物之一。 把昆虫说成大自然最伟大的产物并不是空穴来风。要知道,很多早期出现在地球上的远古生物,无论动物还是植物,能坚持活到今天的已然不多,而能像昆虫一样到目前为止依然保持数量庞大更是难上加难。当然,这种对昆虫的评价并不能体现它们真正的辉煌。想要了解昆虫,我们就先从昆虫究竟有多少说起。 昆虫——最繁盛的动物家族 说起昆虫的数量,首先要简单地介绍下“虫”字的历史。在古汉语中,“虫”字除了描述昆虫外,更多的是泛指动物。例如,古时人们将老虎称为“大虫”;将蛇称为“长虫”;将鱼类称为“鳞虫”;将鸟类称为“羽虫”;就连我们人类也被称为“倮虫”。通过这些例子,我们便不难发现,古时中国人几乎将所有动物统称为“虫”,而在“虫”字前面会加上一个字来描述这类动物的特点。“昆虫”这个词同样可以用这个规律来解释。“昆虫”中的“虫”字同样是动物之意,而“昆”字是什么意思呢?《大戴礼记》中有十分直接的解释:“昆,众也”。也就是说,“昆虫”可以直接解释为“繁多的动物”。 不仅如此,在古时候,人们为了区别昆虫与其他动物,一般在描述昆虫时会将“虫”字写作“蟲”,以此来直观地说明昆虫数量繁多。其实,还有一点更为有趣,我们今天的“昆虫”一词,在古时还写作“.蟲”,当人们看到这个词时,就仿佛看到一堆小昆虫扎堆聚在一起,更为直观地描述了昆虫种类繁多的样子。 通过“虫”字的介绍,我们对昆虫的数量有了一个感性的认识。接着,咱们再利用数据来介绍昆虫庞大的数量。 昆虫的数目繁多一般体现在三点上,即种类多、数量多和基因量多。这里要先解释一下种类和数量的差别。拿我们人来举例,全世界所有人加在一起有70多亿,但人的种类只有一个,即现代人。也就是说,人这个物种的种类是1种,数量是70多亿。其中,种类的划定在生物学中有着严格的定义:在生物分类学上认为只有存在生殖隔离,即不能繁育出后代或不能繁育出可育后代才被定义为不同种类的生物。例如七星瓢虫和柑橘凤蝶不可能进行生育,因此七星瓢虫和柑橘凤蝶是两个物种;再比如马和驴,虽然马和驴在人工条件下可以繁育出后代骡子,但骡子却并不能进行生育,因此马和驴也同样是不同的两个物种。 回到昆虫,截至目前,科学界普遍认为昆虫已被发现的数量应该已经超过了100万种。这里说的“已被发现”是指在分类学出版物中作为新种记录、描述过的昆虫物种,而被人们发现却没有正式论文发表过的还并不能算在已知昆虫中,如今每年仍然有大量的昆虫新种通过论文被发表出来。因此,在地球上究竟有多少种昆虫,只能一直被很多分类学家不断推测。科学家们利用各类生物统计学方法推测出昆虫在地球上的理论种类量在300万~8000万种。这个数据之所以偏差较大,是因为计算方法和统计地域的昆虫丰度不同。 就拿我们人类已经发现的100多万种昆虫来说,这个数字是什么概念呢?这里举一个简单的例子。 包括人类在内的脊椎动物在世界上一共有5大家族,分别是鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类。其中,全世界鱼类有20000多种,两栖类有近5000种,爬行类有近4000种,鸟类有8000余种,而哺乳类有近6000种。这说明已发现的昆虫种类数量是全世界所有脊椎动物种类数量总和的23倍还多。 如果这样还不能说明昆虫在自然界的数量地位,这里还有一个生物统计学的数据:分类学家指出,目前已发现的昆虫种类数量比全世界除了昆虫以外的所有动物种类数量加在一起还要多!昆虫种类占据了全世界所有动物的66%~80%,如果随机抽取地球上5种动物,将有4种可能是昆虫。因此,格兰(Gullan)曾说过一句十分有意思的话:“如果按照习惯性的统计规律,我们甚至可以把地球上所有动物都看成是昆虫。” 说完了昆虫的种类,再来谈一谈昆虫的个体数量。大家可以猜想一下,已发现的昆虫种类就已超过100万种,那地球上究竟有多少只昆虫呢?还真有科学家对此进行过推测,结果十分惊人。科学家们经过一系列计算,认为全世界的昆虫个体总数量应不低于500亿亿只。注意!这里是两个“亿”字。为了更加直观地描述,可以将其换算为重量进行比较。如果将昆虫个体总重量进行称重,它们的总重量大概是全世界人类总重量的13倍。根据这个数据,我们便可以大致想象出世界上究竟有多少只昆虫了。其实也难怪,毕竟一个成熟的蚁窝最多就能达到50万只蚂蚁,我们可以想一想全世界有多少个蚁窝呢? 上文已经较为详细地阐述了昆虫种类和数量的庞大,我们也知道了这类伟大生物在地球上的繁荣程度。那么,昆虫为什么会具有如此高的多样性?它们在地球上生存了几亿年,现在仍然是全世界最繁多的生物类群,这里面到底有什么样的原因呢?科学家们在不断探究中推测出了以下几个主要原因: 第一,历史长。昆虫在地球上已经生存了4亿多年,它们在这漫长的岁月中不断演化,以适应各式各样的环境。虽然有很多古昆虫类群已经灭绝,但不断分化出的新种类将远多于灭绝的种类。因此,经过不断演化,昆虫进化出了极高的多样性,在漫长的历史中积累了大量的种类。 第二,体形小。除了在石炭纪时期,为了适应地球高氧环境而演化出较大的体形外,昆虫家族一般体形都很小。虽然它们因为体形小易成为许多动物的觅食对象,但实际上却有着极大的优势。体形娇小是很多动物进化成功的因素之一,这让它们在特定的环境中会比大型动物更容易寻找和占据到重要的生态位。例如,一棵树的食物量也许只能满足哺乳动物一顿饭的需求,而如果换做是昆虫,那便是一个热闹的世界:首先,会有很多幼虫啃食植物的叶片;在树的根部也许会有蝉类等昆虫栖息;树干中则会栖息着如天牛、吉丁虫等昆虫的幼虫;许多的植食性昆虫又可以吸引来众多的肉食性昆虫;甚至在大量幼虫的周围还会有寄生蜂、寄生蝇等昆虫;而到了满树开花之时,众多的访花昆虫也会接踵而至……可以看出,体形小不仅可以在同等食物环境下供给更多的个体数量,还可以形成相互作用,供给不同昆虫种类。 第三,繁殖力强。昆虫的繁殖能力是有目共睹的。首先,昆虫有着十分多样性的繁殖方式:两性生殖、孤雌生殖、幼体生殖、卵胎生生殖及胎生生殖等,从而可以应对多种环境。另外,昆虫产卵的数量以及生命周期较短也会让它们快速累积起庞大的种群。 第四,扩散能力强。昆虫无疑是最早进化出翅、最早飞向蓝天的生物类群。这一形态进化对它们在地球上快速扩散起到了极为重要的作用。不仅如此,翅这一结构还有助于昆虫逃避天敌、躲离恶劣环境。 第五,适应力强。昆虫演化出各种形态的种类,可以扩散至地球上几乎任何角落,这让其成为分布最广的动物类群。除了适合昆虫生存的森林、湿地等环境外,在极地、冰川、沙漠等环境中也都发现了大量的昆虫,目前全世界唯一还没有发现昆虫的环境是深海。当然,这也并不能说明深海中没有昆虫分布。广泛的分布得益于昆虫极其强大的适应能力,举个例子:在含盐量极高的盐水中,就分布着极其耐盐的昆虫类群;甚至在原油中,也有昆虫生存。除了演化出可以在恶劣环境中生存的昆虫种类外,大部分的昆虫在幼年期也具有很强大的适应能力。一旦突然遇到不适于生长的环境变化,很多昆虫会进行休眠和滞育来抵御。除此以外,昆虫的适应力强还体现在极为多样性的基因量。庞大的基因量让它们在面临“灾难”后种群可以快速恢复。就像我们给农作物施加农药,总会有一些个体对其具有免疫能力。在环境选择下,这些昆虫会进行正常繁殖,产下的后代则大部分会带有抗药能力,从而让整个种群恢复到正常数量……总而言之,昆虫适应能力的强大在整个动物家族都较为罕见。 假如地球上没有了昆虫 毫无疑问,假如地球上没有了昆虫,后果将不堪设想。甚至可以说,如果昆虫灭绝,那整个地球也会变为一颗“死球”。这并不是危言耸听。昆虫作为整个地球上最为庞大的生物类群,它们无论在食物链,还是在生态系统中都占据了主要的地位。对植物来说,虽然昆虫会取食很多植物,甚至对植物造成致命的伤害,但同时昆虫在植物繁殖时还扮演着“媒婆”的角色,为大量开花的植物授粉,这类植物也因此被称为“虫媒植物”。与昆虫扮演相同角色的还有一些哺乳动物和自然界的风,也就是我们说的“兽媒植物”和“风媒植物”。但据植物学家统计,在这些异花授粉的植物中,“虫媒植物”要占到85%以上。我们可以想象一下,如果昆虫灭绝,便会有大量的植物因此灭绝,而取食植物的动物也会灭绝,取食这部分动物的动物同样会走向灭绝,这就是所谓的食物链或生态系统的崩溃。 除了在生态系统中有着不可或缺的作用外,昆虫还对整个地球环境起到了处理废物的作用。昆虫取食的食物种类十分多样化,其中包括了粪食性和腐食性,它们以动物粪便和动物尸体为食。假如地球上没有了这些昆虫,那会有什么样的后果呢?我们不妨以一个真实的故事来进行说明。 澳大利亚本来并没有分布牛类动物,在1770年前后,移民到此的新澳大利亚人发现这里有着十分广阔的土地,地面密布着丰富的植物,是极为理想的天然牧场。而且,在整个澳大利亚区域,很少有大型的食肉动物分布。因此,这些移民便从澳大利亚境外引入大量的牛。牛大量的繁殖,让整个澳大利亚的养牛业和畜牧业迅速发展,并带来了极为可观的经济利益。 然而好景不长,由于缺失天敌和环境优越,引入的牛大量繁殖,产生的牛粪快速地堆积,慢慢地甚至将整个天然牧场完全覆盖。这史无前例的巨量牛粪阻挡了植物的光合作用,牧草大量成批死亡,饲养的牛也成批饿死。除此以外,这些牛粪还无时无刻地扮演着微生物的“温床”,整个澳大利亚满是滋生的蚊蝇以及各类传染疾病,环境卫生受到了严峻的考验。政府和科学家们虽然投入了大量的人力和物力,却只是事倍功半。这种尴尬的问题一直持续到了20世纪初仍没有解决。 就在生态环境面临崩溃的紧迫之际,科学家们无意间想到了以粪为食的昆虫——蜣螂。这类昆虫不仅繁殖速度较快,且可以以大量牛粪作为食物来源,进而达到控制牛粪数量的效果。于是,科学家们献计给了政府,本着试一试的心态,澳大利亚政府从中国引进了大批蜣螂投放于各个天然牧场之中。果然,牛粪在几年的时间内得到了有效控制,牧场又恢复了生机盎然的面貌,甚至有了之前“肥料”的堆积,牧草长得比以前更好。终于,小小的蜣螂解决了澳大利亚的“牛粪之灾”。今天,我们还能在澳大利亚的一些广场中,看到竖立着的蜣螂纪念碑,这是在纪念它们为澳大利亚环境做出的贡献。 昆虫在自然界还扮演着维持生态平衡的重要角色。对人类来说,昆虫还在医学、工业原料、仿生学对象等一系列地方充当主力军。因此,现在的科学界早已没有了“害虫”和“益虫”的说法,即使是人们最厌恶的苍蝇和蚊子,一旦它们灭绝,对整个地球生命而言同样会造成巨大的灾难。 当然,昆虫对于整个地球的作用还远不止这些,在之后我会为大家一一阐述。这些并不起眼的小昆虫在地球上的重要程度值得我们每一个人认真思考。试想一下,假如地球上没有了昆虫,人类还能继续维持多久? 第二节.昆虫的真身 昆虫种类繁多,并且有大量的节肢动物与昆虫在外部形态上较为相似。因此,我们有必要先清楚昆虫到底是指哪些动物,并且寻找到几乎世界上每一种昆虫都具备的特点加以辨认,从而在众多的动物中快速、准确地将昆虫识别出来。在本节中,笔者将详细地为各位读者介绍昆虫这类生物的形态特征以及昆虫中较为特殊的类群。 昆虫纲动物的共同点 昆虫,在生物分类学上是指动物界节肢动物门昆虫纲的动物总称。所谓节肢动物,我们可以简单地理解为身体分为若干节的生物,如蜘蛛、蜈蚣、螃蟹等都是这个家族的成员。由于昆虫纲动物同样隶属于节肢动物门,因而所有的昆虫身体各部分也均分节。昆虫学的英文“Entomology”则更好地说明了这一点。Entomology 一词来源于希腊语,如果加以分析,我们可以发现其中的“en”等同于英文中的“in”;而“tom”则等同于英文中的“cut”。这两个词所组成的“切入”之意,即可理解为昆虫的身体像若干细线分别勒入后的形态一般,也就是分节的意思。 从昆虫还是胚胎时起,它们的身体便已由20个体节构成。在卵中孵化后,这些体节之间以节间褶相互连接在一起,并且这些体节分别集合成三大体段,即头部、胸部和腹部。但是,这并不等于说昆虫只有三个体节,昆虫的头部是由6个体节愈合而成,胸部是由3个体节愈合而成,而腹部则是由11个体节愈合而成的。 这三大体段各司其职,并在一些体节中着生有很多相对应的重要附肢。昆虫的头部被称为感觉与取食中心,重要的附肢有触角、上颚、下颚、下唇等;胸部是昆虫整体的重心所在,并具有前足、中足、后足等进行运动的重要附肢,因而被称为运动中心;腹部被称为代谢与生殖中心,内含各种器官,并着生有外生殖器、尾须等重要附肢。 昆虫纲动物区分于其他节肢动物的最大特征便是大部分成虫具翅。在所有的节肢动物乃至无脊椎动物中,唯一可以飞行的生物便是昆虫。大多数昆虫都具有2对翅,少有1对或无翅,且所有的翅均长在胸部。 这是一本彩色插图、读得懂版昆虫记,铜版纸、全精装只为你能尽享昆虫之美趣。 系统梳理昆虫的10个部级单元,4种生存武器,有美图有真相。 观察昆虫、认识昆虫、拍摄昆虫、饲养昆虫,从入门到精通的昆虫科普必读。 长期野外观察中积累的一手高质量昆虫图片,让你足不出户也可感受大自然的奇妙。 中国农业大学昆虫学系彩万志教授作序,国家动物博物馆科普策划总监张劲硕,中国国家地理《博物》杂志视觉主管、自然摄影师唐志远,昆虫科普作者三蝶纪倾情力荐。 五月斯螽动股,六月莎鸡振羽,七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下——这就是昆虫之美。