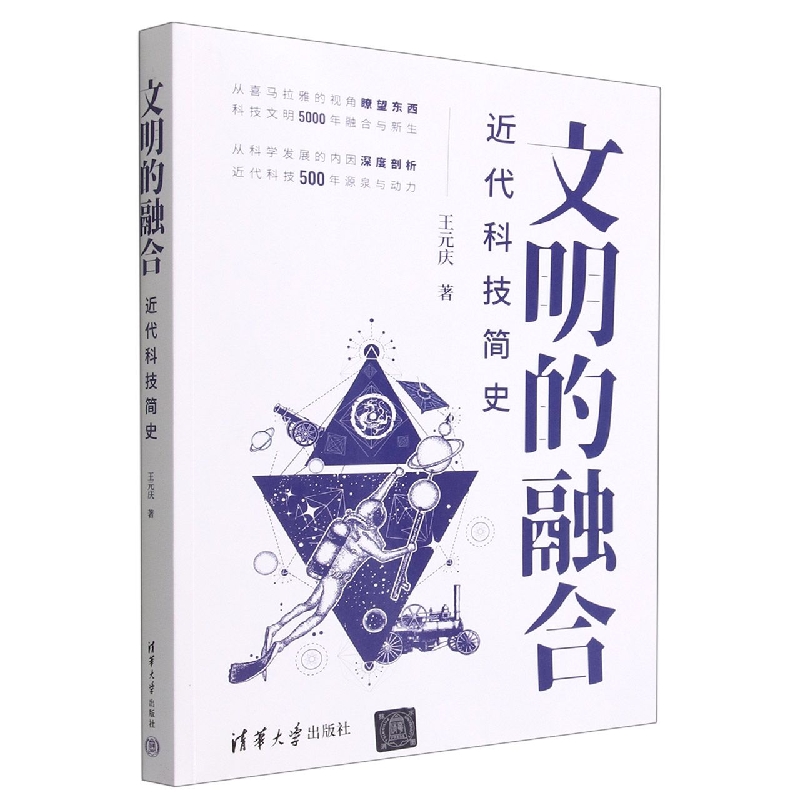

出版社: 清华大学

原售价: 99.00

折扣价: 73.30

折扣购买: 文明的融合(近代科技简史)

ISBN: 9787302610601

王元庆,南京大学教授,博士生导师。研究方向:新型图像显示、激光三维成像雷达。中国图象图形学学会(CSIG)理事,CSIG“三维成像与显示”专业委员会主任,教育部某重点实验室副主任,ISO/IEC国际标准工作组专家,中国平板显示专业委员会专家。主持近30项科研项目,多项科研成果通过鉴定或定型验收,实现量产和应用。获“装备预先研究先进个人”等荣誉2次,获科技进步奖、创新挑战赛优胜奖、优秀博士学位论文等科教类奖6项。出版著作1部,主持制定国家标准2项,发表学术论文百余篇(包括Nature旗下期刊、SCI期刊等),授权中国、国际专利数十项。

"1. 世纪的迷思 近代科学为什么诞生在欧洲而不是中国?百年来,这个问题在无数人脑海里盘旋,也有无数的答案。中国的科技发展历史悠久,无论数学、物理、天文、地理等都比欧洲早很多年。但是,近代科学却诞生于欧洲而不是近代中国,这是为什么呢? 2. 探索问题的新视角:非社会学角度 这个问题的答案不是唯一的,不同的人有不同的答案,源自每个人不同的观察视角:例如社会制度、经济制度、文化教育、认知方式、思维方式、科研机制、地理环境、宗教信仰等。有人认为是实用技术的推动,也有人说是中国强势的封建制度遏制了科学发展,甚至有人认为中国的传统文化拖累着科技的进步。总之,大多是从社会学的角度寻找答案。 我们与其思考“近代科学为什么没有诞生在中国”,不如反过来思考:“近代科学为什么诞生在欧洲”。 近代欧洲的科学实现了飞跃式发展,它的基础在哪里? 欧洲迅速崛起的工业,它的原始积累从哪里来? 3. 水滴石穿 让我们先从一个新的历史视角来观察。 科技的发展有其外部因素和内在因素两方面。作为内在因素,科学发展的内在规律决定了科技发展的趋势和程度,例如数学的作用、科学的方法等,它们是决定性的因素;作为外部因素,社会学因素决定了科学发展的时间与速度,例如传统文化、教育制度、产业需求等,它们是促进性的因素。 数学是科技发展的决定性的内在元素,符号表达与符号逻辑是数学发展的转折点,数学化描述自然规律是近代科学诞生的原始触发点。符号化带来数学的简约表述和演绎推理,推动了数学的快速发展。 欧洲人不经意之间打开了符号化数学的大门,由此撞进了近代科学百花盛开的森林。用数学描述自然现象开辟了近代的科学方法,以符号描述自然现象的各种参量,用符号归纳它们之间的关系(即公式)。物理与数学相结合,推动物理学科的高速发展。物理学科的发展带动相关学科(如医学、生物学、化学等)的连锁反应式发展。 四大文明古国的数学、自然哲学、实践经验的积累,为欧洲的新生文明的发展奠定了基础,特别是中国、印度、阿拉伯的数学成就成为中世纪后期的欧洲文明发展的原动力,欧洲人站在历史巨人的肩膀上,快速完成了科技文明大厦的基础建设。 在中华文明等原生文明成就和哲学思想的推动之下,欧洲实现了思想的巨大解放,唤醒人们冲破黑暗世纪的思想禁锢、追求全新的文明发展。欧洲由此历经文艺复兴、启蒙运动的开化,迈步走进轰然打开的近代科技大门。"