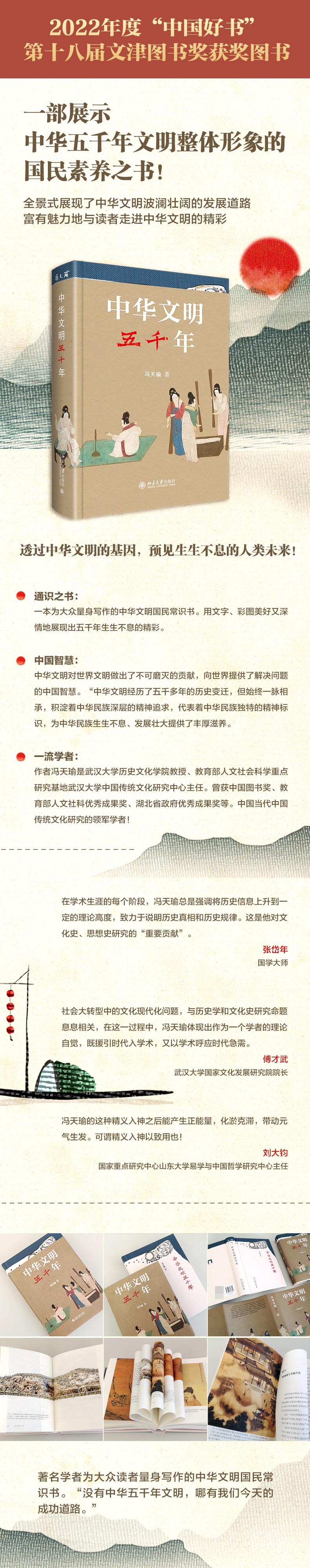

出版社: 北京大学出版社

原售价: 89.00

折扣价: 57.60

折扣购买: 中华文明五千年(精)

ISBN: 9787301327395

冯天瑜:武汉大学历史文化学院教授、教育部人文社会科学重点研究基地武汉大学中国传统文化研究中心主任,曾任教育部社科委员会委员、中国史学会副会长、武汉大学学术委员会副主任,长期从事中国思想文化史研究,探讨中国文化史框架构筑,提出并论证“文化生态说”“文化元典说”。著有《中华文化通史》《中华元典精神》等。曾获中国图书奖、教育部人文社科优秀成果奖、湖北省政府优秀成果奖等。中国当代中国传统文化研究的领军学者,在读者中有一定的影响力中国文化普及者。

中华先民很早就产生对于“文明”的精辟认识。成文于战国时期的《易传》说:观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。这里的“文”字,从纹理之意演绎而来,“天文”指天道自然规律, “人文”指人伦秩序。以“人文”“化成天下”,使天然世界变成人文世 界,便是中国先哲赋予“文明”的内涵,它已相当逼近现代学术界所揭示的“文明”的本质意蕴——“人类化”和“自然的人化”。文明是人的价值观念在社会实践中对象化的过程与结果。人类实现“自然的人化”,包括外在文明产品的创制和内在主体心智的塑造,因此,文明分为技术体系和价值体系两大部类.。技术体系表现为文明的器用层面,它是人类物质生产方式和产 品的总和,是整个文明大厦的物质基石。价值体系表现为文明的观念层面,即人类在社会实践和意识活动中氤氲化育出来的价值取向、审美情趣、思维方式,凝聚为文明的精神内核。介乎上述二者之间的,是文明的制度层面,即人类在社会实践中建构的各种社会规范、典章制度。还有文明的行为层面,即人类在交往中约定俗成的习惯定势,以礼俗、民俗、风俗形态出现的行为模式.。本书所要探究的“文明”,涉及器用、制度、行为、观念诸层面,其重点则在观念层面。它记录着人类累代的文化创造和文化传播的内容, 是不停流逝的广义文明的摹本。 文明既是一种人类现象,它使人与禽兽区别开来;文明同时又是一种民族现象,不同地域、不同国度人们创制的文明千差万别。我们将要论及的“中华文明”,约指中华民族在“中国”这片土地上繁衍生发 的自成一格的文明。“中国”是一个历史范畴,随着时代的演进,其内涵不断拓展。在先秦,“中国”或指京师,与“四方”对称;或指黄河中下游这一文明地段,与落后的“四夷”对称。隋唐以降,“中国”指定都中原的王朝,元代自称其统治区域为“中 国”,称邻国(如日本、高丽、安南等)为“外夷”,明清沿袭此说。总之,“中国”这一概念在古代虽不断演进,但其主旨却始终守住 一个“中”字——中国者,天下之中也。这既是一种地理学的中心意识,更是一种文化学的中心意识。这种文明中心意识,还表现在“中华”一词上。“华”指文化繁盛,“中华”意谓居于中心的富有文化的民 族.时至近代,中国人的中心意识渐次淡化,而余韵流风仍然不时回荡。 中国版图在历史上多有伸缩。1759年(清乾隆二十四年)大体确立中国领土范围:北起萨彦岭,南至南海诸岛,西起帕米尔高原,东至库页岛,约一千二百六十万平方千米。19世纪中叶以降,西东列强攫取中国大片领土,由于中国人民英勇抵抗,使领土避免更大损失。今日中国陆地面积九百六十万平方千米,仅次于俄罗斯、加拿大而居世界第三。历史上曾经在中国范围内居住活动的民族,除月氏(音“肉支”)族的主体在公元前2世纪迁往中亚以外,其他各族都没有完全离开过中 国。由华夏族演化而成的汉族在中国多次建立政权,此外,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌、契丹、女真、蒙古、满洲都曾建立过统治中原地区的政权,其中蒙古和满洲还统治过整个中国。但无论是汉族还是非汉族建立的政权,都包容其他民族,都是多民族国家.。今日生活在中国境内的汉族及五十五个少数民族,共同组成中华民族。中华民族是中华文明的创造主体。 1.“没有中华五千年文明,哪有我们今天的成功道路。”一气呵成写出、不忍释卷读懂五千年中华文明。 2.著名学者为大众读者量身写作的中华文明国民常识书。 3.这是真正适合读者当今阅读的讲述中华文明的力作。 4.五千年跌宕起伏、精彩厚重、生生不息的中华文明,用文字、彩图美好而又深情地展现出来。 5.传承中华传统、借鉴中国智慧、弘扬中华精神的学术普及著作,可以给我们温暖和力量。 6.为普通读者领略中华文化精神提供一个指引,对树立正确的世界观、人生观、价值观大有益处。 7.非常好读,却有学术含量;绝不艰深,但大有裨益--一部适应时代的中华文明入门书。