出版社: 北京科技

原售价: 86.00

折扣价: 55.90

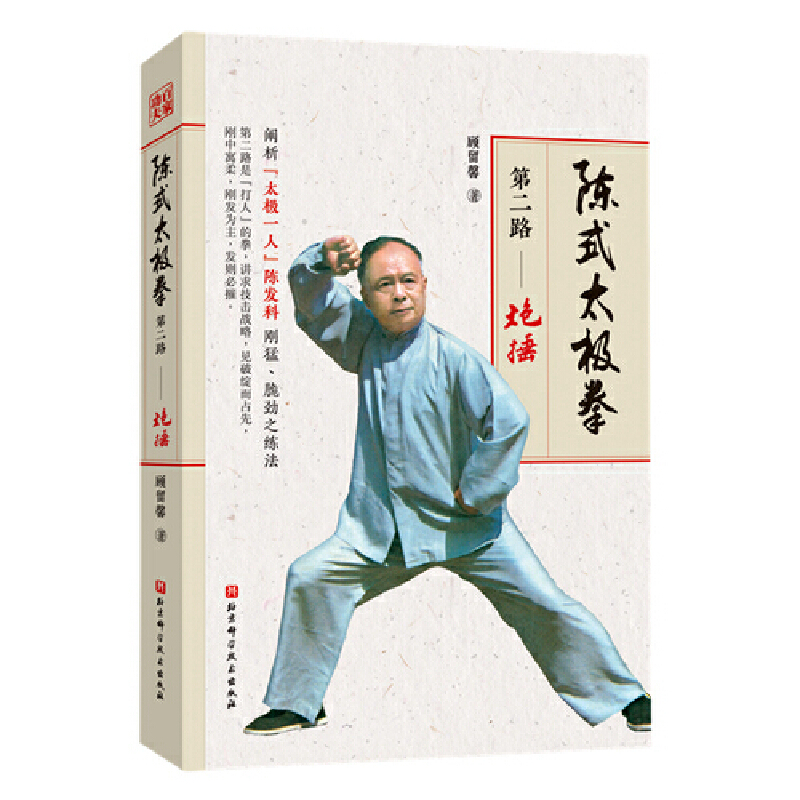

折扣购买: 陈式太极拳第二路——炮捶

ISBN: 9787571408206

\\\\\\\\\\\\\\\"顾留馨(1908—1990),蜚声中外的太极拳专家,新中国著名武术家,对杨式太极拳、陈式太极拳及推手都有很深造诣。曾师从陈微明、武汇川、吴鉴泉、陈发科等,还向唐豪学过日本劈刺术,博采众长,尤精太极拳。 他是新中国出国教拳第一人,多次代表国家赴国外授技,是胡志明的太极拳老师。其与沈家桢合著的《陈式太极拳》,是至今长销不衰的关于陈式太极拳的经典著作。\\\\\\\\\\\\\\\"

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"缠丝劲(弧形螺旋劲) 缠丝劲(弧形螺旋劲)是太极拳的主要特点,它是在意识指导下内劲做缠绕运动时,由意气贯注而逐渐形成,并不断提高其质量。缠绵曲折,大都在上、中、下(上肢、躯干、下肢)三个横向椭圆形弧形螺旋转圈,两个斜向(左手与右足,右手与左足)弧形螺旋转圈和一吸一呼时绕任、督二脉的立体圈,以及无数小螺旋的交织缠绕,进退屈伸,形成为复杂而又和谐的圆形动作,这是太极拳练法特点的精华所在。内劲运转的主要方法是:内气蓄于丹田,以意行气,源动腰脊,旋腰转脊,节节贯串地贯注于四梢(两手两足尖端)。上行为旋腕转膀,形于手指;下行为旋踝转腿,达于趾端。弧形螺旋式地缠绕绞转,从而形成一系列无限延长的复杂的空间螺旋运动。 缠丝劲有顺缠、逆缠两种。手的顺缠是手外旋(掌心由内向外翻,顺着时钟方向),意气贯注指尖,先拇指,依次至小指。手的逆缠是手内旋(掌心由外向内翻,逆着时钟方向),意气贯注指尖,先小指,依次至拇指。顺缠、逆缠,始终“掤劲” (似柔非柔,似刚非刚的劲)不丢。洪均生同学云“太极是掤劲,动作走螺旋”,概括地突出了太极拳练法上、技术上的特点。 腿的顺缠(里往外上而向下斜缠)以膝头向裆外旋转。丹田劲由腰隙经大腿根里边向上而外,经环跳穴,再往里向下斜缠至足根(大钟穴),分注足五趾肚。 腿的逆缠,以膝头向裆内旋转,内劲从五趾肚向上经原路线斜缠至腰隙归丹田。 凡攻击的动作,不论顺缠或逆缠,为动、为分、为离心力、丹田劲运至四梢,肩催肘,肘催手;胯催膝,膝催足,呼气、发劲(重心下沉,劲往前发)。谓之“丹田劲走四梢”。 凡防御的动作,不论顺缠或逆缠,为静、为合、为向心力。意气从四梢回归丹田,肩带肘,肘带手;胯带膝,膝带足,吸气、蓄劲(气聚胃部,蓄势待发)。谓之“四梢劲归丹田”。 缠丝劲练法能使全身内外“一动无有不动”,于同一时间内,综合性地完成神经、呼吸、循环、经络、骨骼、肌肉、消化、泌尿等系统的锻炼。一蓄一发,一吸一呼,通任、督,练带、冲,内外兼练,以内壮为主,是整体性、内外统一性的体育运动方法,与分部练习的体育运动方法比较,在时间上较为节约。在锻炼效果上较为优越于其他体育运动方法。从运动医学角度来看,这种以意行气的缠丝劲练法,防病治病、延年益寿,是适应性较为广泛、完善的体育运动方法。 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"○系统阐发太极一人陈发科刚猛、脆劲之练法 ○第二路是“打人”的拳,讲求技击战略,见破绽而占先,刚中寓柔,刚发为主,发则必摧 ○顾留馨再续《陈式太极拳》经典\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"