出版社: 广西师范大学出版社

原售价: 69.80

折扣价: 43.30

折扣购买: 他们涉海而来(精)

ISBN: 9787559868640

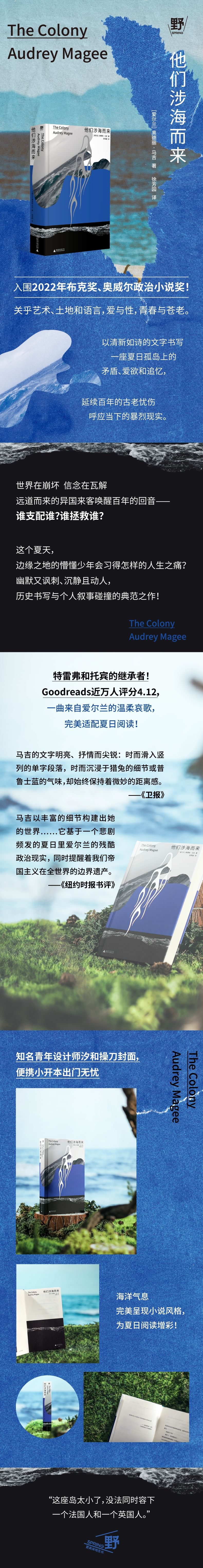

奥德丽·马吉(Audrey Magee) 爱尔兰当代作家,做过十二年记者,为《泰晤士报》《卫报》等知名媒体撰稿,报道过北爱尔兰冲突、波黑战争等议题。后转向文学创作,作品曾角逐国际都柏林文学奖、沃尔特·司各特历史小说奖、女性小说奖、爱尔兰图书奖等。《他们涉海而来》是奥德丽·马吉的第二部长篇小说,入围2022年布克奖、奥威尔政治小说奖。 徐芳园 自由译者,译有《客居己乡》《出埃及》《国王》等书。

我如今已是老妇人,身体虚弱,但记忆牢固。八十九年前,我出生在这里,在这座岛上。从我出生到现在,已经过了很久,世界也变了样。有些方面变好了,有些方面变坏了。我父亲是渔夫,除了星期天,每天都出海,而我母亲在家里,和其他女人一起去海边,扎起裙子采集仁慈的天主赐予的食物,从岩石上和大海里捡拾海螺和海藻,派仍是小孩子的我去攀爬她够不到的地方。 他轻拍她的手,鼓励她继续,哄她再次讲述她的故事,就像她在之前的三个夏天里对他讲过的那样。 岛上的男人依然捕鱼,但女人和儿童不再走到海边,不再搜寻食物,这非常可惜,令我非常悲伤,因为海边有很多营养,海藻和贝壳里有很多好处,可以让岛屿远离疾病。可没人听我的。像我这样的老妇人。喋喋不休。他们更喜欢跑到米哈尔的船边,要巧克力和蛋糕,递出钱交换现成的食物,充满盐和糖的食物,如此远离这座岛提供的健康。你应该为食物而劳作,JP。为食物劳作能让你保持强壮。总之,这就是我的想法。 她吸了口烟斗,喝了口茶,他再次轻拍她的手,微笑着鼓励她继续,尽管她的话语来得比之前慢,她的呼吸也比以往浅,吸气时呼哧作响。脆弱。之前没听到过。不在任何其他录音里。他轻抚她的手。你让我担心,班伊弗林。让我不安。比我自己的奶奶这样呼吸更让我不安。我自己的母亲。因为我花了好几个月寻找你,班伊弗林,在西海岸上下搜索,出入房屋,登上又离开岛屿,反复被告知我来得太晚了,所有那些女人,所有那些男人,都死了,被埋葬了,语言也随他们入土,但你在这里,班伊弗林,用你的存在、你的话语抵御时间,拒绝现代化,拒绝适应英语的入侵,拒绝在你的语言里混杂这另外一门语言,拒绝让你自己显得更有意义,因为你理解你的意义,对这门语言,对这座岛,对我的意义,作为图腾的老妇人,提醒我们什么正在失落,提醒我们生活曾经的样子。 你还在听我说话吗,JP? 我在听,班伊弗林。继续。 当时没有船给我们送东西或者带走东西,大多数时候我们都听天由命,依靠上帝、大海和土地给我们的东西过活,这挺合我的心意,因为我满足于那样的生活,我也不需要越过肩头看有什么从远处过来,思考那边的生活是什么样的,因为我的视野有限。我只知道这些,我也不渴望我不了解的东西,尽管后来其他人非常想离开。我自己的孩子,他们只会谈论美国,从早到晚,为它疯狂,但我没什么兴趣,JP。因为只要有食物、有地方休息,我就觉得没有理由满世界找地方做相同的事,尽管我知道在过去的时代,这些地方的人没得选,要么离开,要么饿死,但我出生在更幸运的时代,饥荒都结束了,我们吃得足够好,虽然我们不会吃胖,你可记好了,但不管怎样,我不确定吃胖能有多少好处。 马松拿起她的手吻了吻,听着她的语言、她句法里的偏移,搜寻语调、屈折、发音里的变化标记,但什么也没找到,因为她讲故事的方式和去年相同,也跟前两年相同,没有能损害我的工作的东西,我对这座岛屿的语言学模式的研究,这个对一家四代人的纵向分析,这工作会被这个英国人彻底破坏,只要你,班伊弗林,对他卸下防备。防备他的英语。你只需要再坚持两个半月,抵抗他的影响,抵抗他的侵犯。到那时我就完成了,班伊弗林。一本书,一个博士学位和一份教职。 你还好吗,JP? 我还好。挺好的。请继续,班伊弗林。 她抽了一口烟斗。 你看起来有点苍白,JP。 只是有点累。继续吧。 我有时候跟詹姆斯这孩子去海边,我像我母亲那样把裙子扎起来,走在海滩上从岩石间捡海螺,在淡水里冲洗它们然后吃掉。这对我有好处,不仅仅是新鲜,而是知道我在做我母亲做过的事,再之前她母亲做过的事,一直追溯到几百年前。我享受这件事。跟过去的联系。成为比我更老的事物的一部分。这让我觉得不那么孤单,JP,不那么疯狂地担心我还剩多少时间,因为我不是领路者,只是追随者。 他倒了更多茶。 我只去过对面三次,第一次是去埋葬我母亲,第二次是去埋葬我父亲,第三次是去埋葬我丈夫。很快就又要渡海了。我不用为了安妮的丈夫渡海,因为他是淹死的。不过你知道这一切,JP。在一个秋日里失去了三个好男人。我的女婿,我的外孙,还有我外孙女的丈夫。没了。再也回不了家。连他们自己的葬礼都没来。那是个艰难的时期,JP。可就像我说的,不管你在哪里,都会遇上艰难时期。它们总有办法跟着人走。尽管岛屿花了很长时间才恢复。你可以想象。最糟糕的是看着梅雷亚德,她还带着婴儿。那时他才几个月大。她丈夫没了。她父亲没了。她兄弟也没了。男人的三位一体。没有任何事物能替代他们。如果不是为了孩子,JP,她不会活在世上。这是事情的真相。但那个詹姆斯是个好小伙。对他母亲非常好。对他外婆也是。他对我也好。上帝对他很好。他对我们都很好。 她画了十字祈求上帝保佑。他喝了口茶。 像我们这样愿意过这种生活的人,我知道,已经不多了。安妮,班伊尼尔,是我的孩子中唯一还在岛上的。而她现在没有丈夫也没有儿子。我的其他孩子如今在大海之下,滑下岩石的小谢默斯,愿上帝保佑他安息,或者在地面上,住在波士顿。现在是美国人了。太过软弱,受不了这种生活。你瞧,这里的生活包含一种严酷,不是每个人都能应付的。到处都存在严酷,我知道,不论是城市还是乡村,但这里的严酷更露骨,天气和我们的与世隔绝剥去了它的一切伪装。很多人不适应那种朴素。他们说,它令他们厌烦,但我看出来了。那不是厌烦,JP。那是恐惧。贫瘠和原始把他们吓坏了。送走他们,让他们把自己包裹在时间表、账单、假期和房子里,包裹在沙发、厨房台面和窗帘里,一种用购买和拥有来掩盖生存之赤裸的生活。隐藏生存的严酷。把它变得可接受。可忍受。但我想知道这真的能做到吗?也许吧,毕竟詹姆斯是唯一依然跟我们在一起的年轻男人。其他人都走了,逃离了,只给我们留下皱巴巴的、没有牙齿的老人。 他对她微笑。她继续。 在其他地方,有树木和遮蔽物的地方,生活的低贱更容易掩饰,更容易打扮成比实际情况精美的东西。我能看到,你知道的,即便我此时在这座岛上,他们跨越大海,来回奔波,想着在那里会更好,却发现他们想念这里。可他们只能胜利归来,带着别人都没有的东西回来—一顶新帽子,更好的鞋,一个更大的肚子,一双雨靴。我自己的孩子就是这样从美国回来的。试图证明他们离开是对的。证明我们留下来是愚蠢的。手提箱里塞满花哨的衣服,还装了许多故事,讲述他们去过的地方、见过的人,固执地相信他们在这个地球上的立足点比我们的高,更有价值。又是为了什么呢?如果是为了获取食物和温暖,是的,我能理解。但很大一部分是为了在这个世界中寻求肯定,而这个世界即便表示肯定,也极为少有。仿佛某个头衔能确认你是谁。某座房子或某台汽车可以证明你的价值。我猜,对有些人来说是这样的。男人觉得这能吸引女人,我猜,但那是什么样的男人?那又是什么样的女人,JP?为你拥有的东西,感谢上帝吧,我说,停下来,不要一直追逐每个新冒出来的亮闪闪的东西。是的,那让我们变得比喜鹊好不到哪儿去。 他检查了录音机,检查卷轴上还剩多少磁带可以捕捉她的声音,也捕捉她的思维,捕捉她对这门语言的忠诚。我要怎么评价她呢?怎么跟他们解释她?我要告诉我的教授她是个斯多葛派吗?因为斯多葛派会为你自豪的,班伊弗林。苏格拉底也会欣赏她的,一个蜷缩在泥炭火前的无牙老妇人,尽管他很快便会因她给自身思维所设的限制而感到厌烦。第欧根尼?他会赞美你的朴素生活,班伊弗林,但会鄙视你对传统的坚守,而奥古斯丁和阿奎那这两个基督徒会迅速厌倦你对上帝毫不质疑的接受,颇有讽刺意味。尼然会憎恶你对生活方式的奴从,一种继承自你母亲、你外婆的生活,但叔本华会赞美你,班伊弗林。他会喜欢你拒斥社会肤浅性的做法,喜欢你拒绝成为喜鹊的态度。 他关掉录音机。 也许在巴黎我会告诉他们,她是一名真正的存在主义者,一个爱尔兰西部的海德格尔,对抗技术,对抗改变。班伊弗林和她的此在。班伊弗林,未经装饰的哲学。在被涂满晦涩的术语和条件之前,因为一代代人都尝试回答无法回答的问题。尚未回答的问题。 “这座岛太小了,没法同时容下一个法国人和一个英国人” 夏日,偏远的爱尔兰海岛,英国画家和法国语言学家相继到来,唤起激荡数百年的历史回音——谁支配谁?谁拯救谁? 一则映射古今殖民暴行的政治寓言,一首语言和艺术、历史与暴力交织的凯尔特温柔哀歌。 入围布克奖、奥威尔政治小说奖:以多样笔触书写平静之下的矛盾和欲望 人物对话、内心独白、历史回顾、新闻简报…… 看世纪冤家英法拌嘴,听耄耋老妇追忆往昔,品专家学者科普长文,读媒体报道血腥冲突…… 幽默又讽刺、沉静且动人,历史书写与个人叙事碰撞的典范之作! “我们在这里习惯了想念,都是想念的专家” 为了活着,他们远涉重洋;为了追梦,他们背井离乡。 故土是爱尔兰人无法摆脱的重负,也是割不断的根。 家与国、传统与和现代,都融于这份一代代传承的想念。 世界在崩坏,信念在瓦解,人与人的联结岌岌可危 狡黠和天真相遇,残忍与善良相随,爱尔兰的命运与詹姆斯的前景在夏日交汇,懵懂少年去何处寻找自己的位置?当下的世界又将向何方前进?