出版社: 海峡书局

原售价: 68.00

折扣价: 40.90

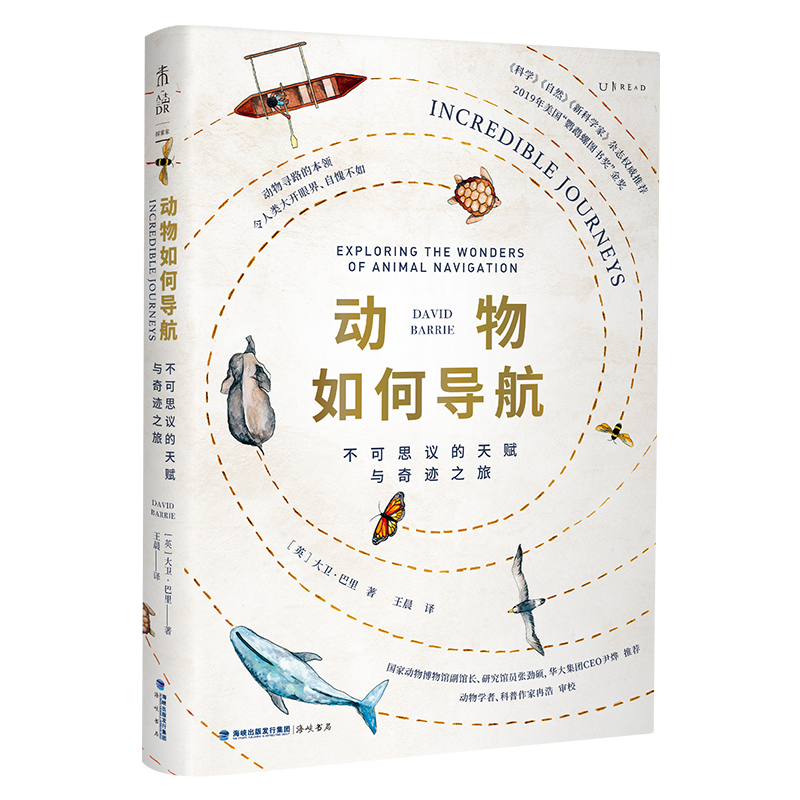

折扣购买: 动物如何导航:不可思议的天赋与奇迹之旅

ISBN: 9787556709809

大卫·巴里(David Barrie) 英国作家、前外交官、艺术管理者、法律活动家,英国皇家航海学会会员。他是著名作家、《彼得·潘》作者詹姆斯·马修·巴里爵士的后人。作为航海爱好者,巴里19岁就完成了穿越北大西洋的航行。他先在牛津大学学习心理学和哲学,后又进行动物行为科学研究。2014年,大卫·巴里出版了第一本书《六分仪:星光指引的航行与绘制海洋地图的人》,本书是他的第二部作品。

仰望天空的蜣螂 在法国南部闲逛了半小时的我被一只闪闪发亮的黑色蜣螂迷住了,当时它正不知疲倦地试图将粪球推上一个狭窄而陡峭的坡。一次又一次,每当粪球快接近顶部时,就会失去控制,因此它不得不回到下面重新开始,但最终它成功了,我简直想为其鼓掌。 古埃及人崇拜蜣螂,认为它象征着太阳神凯布利(Khepri)——他将太阳从地下世界滚到了东边天空。研究了它们多年的埃里克·沃兰特对蜣螂几乎表现出了同样的钦佩之情:“它们的意志力是如此坚定。这也是为什么与它们一起共事会如此美妙。在很多方面,它们就像小型机器——随时随地都在滚动粪球。” 沿直线滚粪球听上去可能不太像一项令人难忘的壮举。但请记住,蜣螂首先需要将粪便滚成一个精确的球体(否则它根本滚动不起来),然后它还需要用它最后面的那两条腿向后操纵粪球,穿过可能非常不平坦的地面。 在过去的20年里,沃兰特和他的同事玛丽·达克(Marie Dacke)开展了一系列关于蜣螂导航的有趣实验,这些实验引起了公众的广泛关注,并有一项获得了搞笑诺贝尔奖。该主办单位每年都会在波士顿举办颁奖仪式,以表彰那些“乍看之下令人发笑,之后发人深省”的科学研究。而设立它的初衷是鼓励人们关注我们周围世界的奇异之处,以及研究这个世界的科学家们的非凡且通常相当古怪的奉献精神。 尽管这一奖项不应该被太当真,但它以自己的方式在业界享有很高的声望,而且总是有真正的诺贝尔奖得主出席颁奖典礼。当沃兰特和他的团队上台领奖时,还有一个小女孩站在台上,每个获奖者都会向广大观众发表简短的演讲,以介绍他们的研究。这个小女孩的任务就是,当她觉得演讲者的内容变得无聊时,就让他们闭嘴。沃兰特是少数几个演讲未被打断的人之一。 在沃兰特的科研生涯之初,他研究的是蜣螂在黑暗中如何看东西。当时非洲蜣螂(也被称为“圣甲虫”)被引入澳大利亚是为了解决早期进口动物(牛)所带来的问题,因为当地的蜣螂只习惯于处理袋鼠的粪便,它们不知道该如何处理堆积如山的牛粪,而这些牛粪给当地农业造成了严重的损失。对初来乍到的非洲蜣螂来说,澳大利亚一定像天堂一样——堆积着大量粪便,而且没有竞争对手。它们开始迅速而高效地掩埋自己的当地表亲一直视而不见的东西,从而恢复了澳大利亚牧场的生产力,而且显然没有给其他动物带来任何麻烦。 1996年,沃兰特在南非的克鲁格国家公园(Kruger National Park)参加了一场关于蜣螂生态学的会议。在那里,他第一次听说滚粪球的蜣螂。和他所熟悉的那些甲虫不同,这些甲虫会将粪便铲起,并娴熟地将其塑造成小球,然后以最快的速度滚走。之后,它们会吃粪球或者在里面产卵,然后再将其掩埋起来,作为孵化出的幼虫的食物。 沃兰特记得自己听到演讲者说:“太神奇了,它们总是沿直线滚粪球,我不知道它们是怎么做到的。”他坐在观众席里兴奋地思考着:“我知道,我知道:它们一定是利用了夜空中的偏振光模式!”他举起手,问了一个问题,然后他的职业生涯就此改变了。 沃兰特和他的同事很快就证明了滚粪球的非洲蜣螂拥有可以探测偏振光的背部边缘区域,就像沙漠蚂蚁一样。后来,他和玛丽·达克开始探索这些甲虫在实际生活中如何用它来导航。很显然,这些甲虫之间争夺粪便的竞争是如此激烈,为了能带着战利品快速逃离,蜣螂必须尽可能沿直线将粪球从粪便堆上滚走。否则,它就有可能会与其他蜣螂发生冲突,并被抢走宝贵的货物。出发前,蜣螂会爬上它新塑造的粪球的顶部,表演一种奇特的圆圈舞,而在这一过程中,它会仔细地观察头顶上方的天空。 许多昆虫都在夜间活动,虽然它们的复眼在弱光条件下极为敏锐,但其视觉远不如鸟类或人类。因此,虽然它们在黑暗中的视力比我们更好,但它们眼中的世界比我们看到的要模糊得多。蜣螂能否看到许多单独的星星值得怀疑:也许那些明亮的星星除外。 最显而易见的可能性是它利用了夜空中最亮的光源,即月亮。由于蜣螂的觅食活动持续时间很短,所以它不需要考虑月亮方位的变化,但月亮仍然是一个变幻莫测的向导。它的相位不断变化,所以它反射的日光量差异很大,而且它每天升起和落下的时间也不一样。让事情变得更复杂的是,每月(阴历)都有几个晚上,“新月”在天空中和太阳离得太近,以至于根本看不见它。即便是满月时的光照强度也远远低于太阳,尽管它们的光谱大致相同。月光也含有紫外线,因此从理论上讲,你也可能会被月光灼伤,但这需要很长时间的照射。 蜣螂很好地适应了月亮的这种多变。首先,与其说它依赖月亮圆盘本身作为引导,不如说它更多地依赖月光的偏振模式(电矢量),就像蜜蜂和沙漠蚂蚁在白天利用太阳的偏振光一样。 在沃兰特和达克进行实验的南非地区,完全阴云密布的夜晚并不常见,但如果没有月亮,这些甲虫该怎么办呢? 关于蜣螂可以利用偏振月光设定路线这一发现引起了巨大的轰动,描述它的论文被发表在知名的科学期刊《自然》上。然而,几年后,沃兰特和达克却遭受了一场巨大的打击。一个晴朗的夜晚,他们在喀拉哈里沙漠边 安营扎寨。漆黑的天空布满了星星,他们正在等待月亮升起,以便开始新的实验。 沃兰特向我描述了接下来发生的事情: 我们在外面放了些粪便,以便诱捕一些蜣螂,结果它们很快就飞了过来。然后它们开始做粪球——这些家伙!它们竟然在没有偏振光的情况下将粪球沿着完美的直线滚走了……我们俩变得非常紧张,因为突然之间,仿佛有人在我们耳边大喊:“《自然》撤稿,《自然》撤稿!” 因为一篇文章被证明是不准确的而被迫从科学期刊上撤回,是一种公开的羞辱,而从《自然》这样的顶级期刊上撤稿是最糟糕的。“当时我们喝了不少酒。”沃兰特回忆道,但最终他们两人又有了一个新想法: 等等,天空中有一条巨大的光带!银河。也许它们在利用那个作为向导——它们有可能在用那个吗?这附近没有别的东西可供它们使用了。 ◎ 动物们的“花式导航本能”,让手握高科技的人类自叹不如,会有隐形的地图和罗盘指引着它们吗? 失去地图和指南针,我们轻易就会迷路,动物却能依靠星光、磁场、声音、气味、记忆甚至特有的器官找到方向。从沿直线滚粪球的蜣螂到年年往返的候鸟,再到穿越大洋繁衍的鲸类,本书呈现了动物们的各种寻路技巧,让人大开眼界。是大自然隐藏着人类看不见的地图和罗盘吗,还是动物的智能其实远超我们想象? ◎ 一部动物导航之谜探索史,动物学、物理学、化学、地理学、天文学、神经学、心理学……众多领域专家的多样解读 从早期博物学者到诺贝尔奖得主,科学家不断在追踪动物的路上探索导航奥秘。即使拥有高端仪器,动物中的“超级导航者”仍给我们留下众多未解之谜。在科学技术与自然造物的精彩碰撞中,我们将领略生命的神奇。 ◎ 深究大脑产生方向感的根源,串起一段导航技术发展历史 不论是土著部落、远洋水手还是城市居民,人类作为一种动物也有独特的寻路方式,我们也将在这本书中探索大脑产生方向感的奥秘;从地图、罗盘、六分仪到GPS的发明,铺开一段人类寻找方向的历程。 ◎ 由科学叙述引发人文思考,守护动物寻路的自然奇观 对工具的依赖让人类自身的能力“退化”,关于动物导航的研究能为我们重拾方向带来何许灵感?对自然的利用和开发,让动物归家的路标日渐消失,我们又能做些什么来保护这非凡的奇迹?关于人与地球的未来,我们也应找到正确的路。