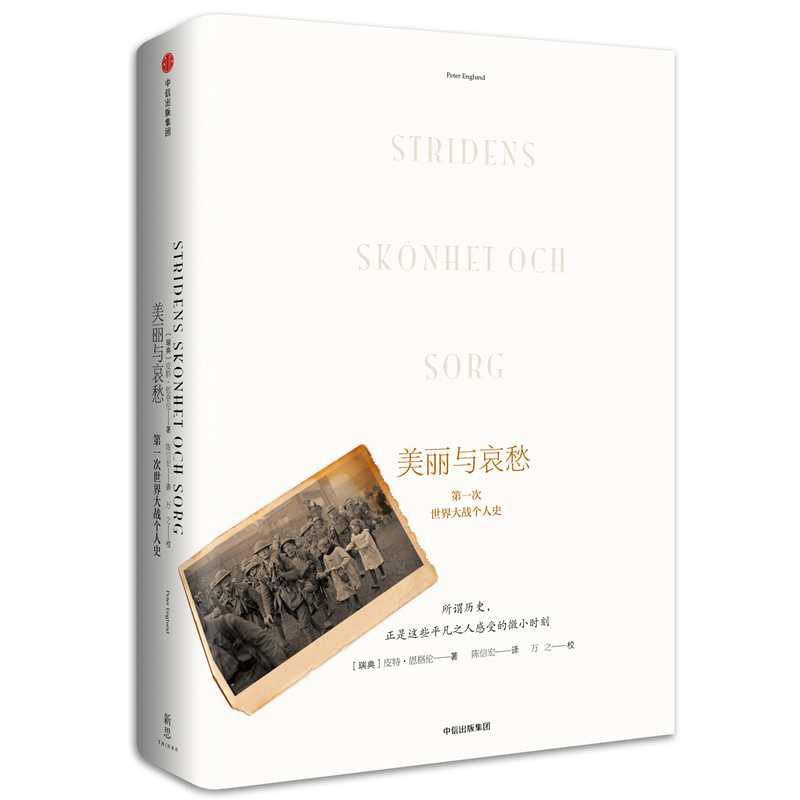

出版社: 中信

原售价: 128.00

折扣价: 82.00

折扣购买: 美丽与哀愁(第一次世界大战个人史)(精)

ISBN: 9787508668215

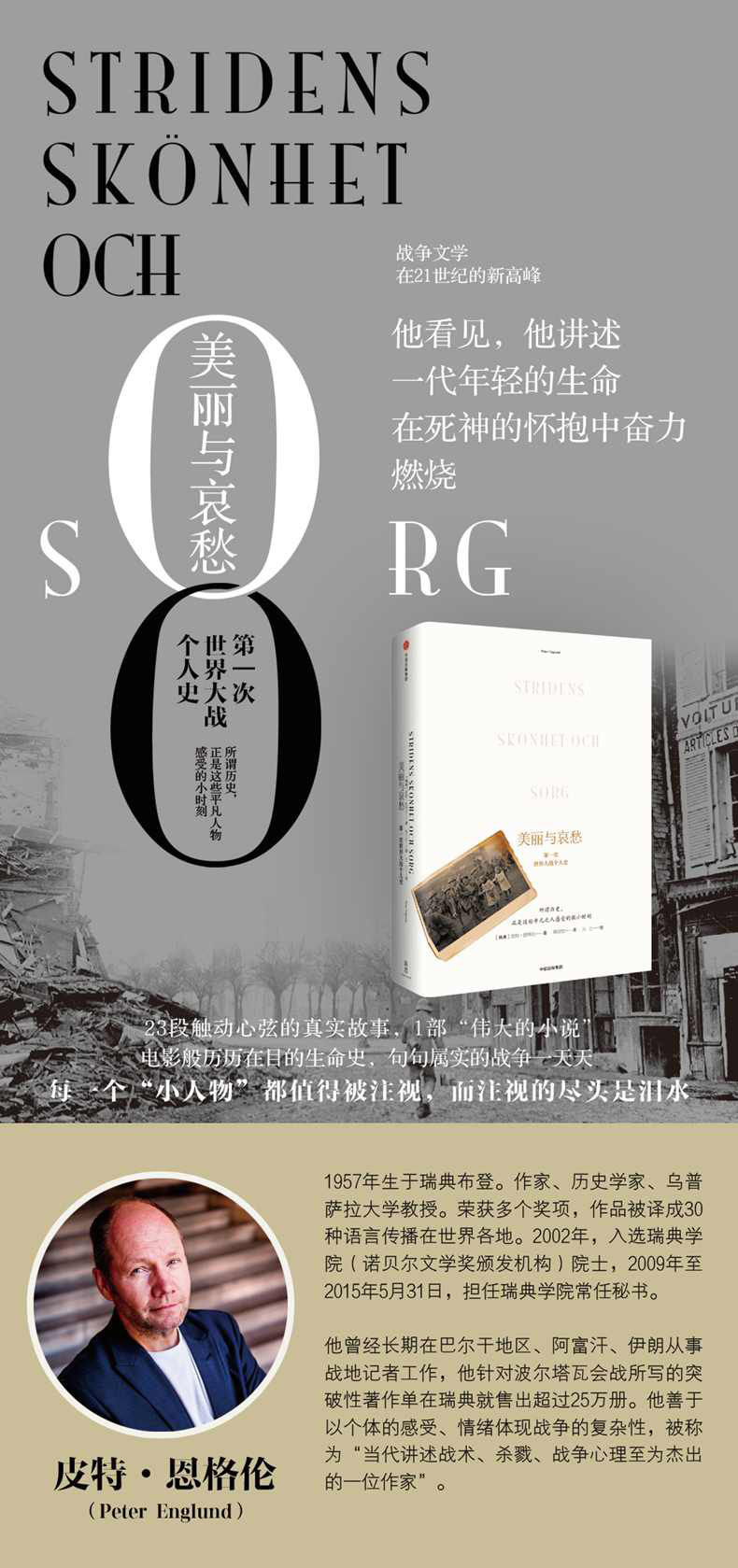

【作者简介】 皮特·恩格伦(Peter Englund) 1957年生于瑞典布登。作家、历史学家、乌普萨拉大学教授,作品被译成15种语言传播在世界各地。2002年,入选瑞典学院(颁发诺贝尔文学奖的机构)院士,2009年至2015年5月31日,担任瑞典学院常任秘书。他曾经长期在巴尔干地区、阿富汗、伊朗从事战地记者工作——他不是在书斋,而是在战地获得了更真实的战争体验——他针对波尔塔瓦会战所写的突破性著作单在瑞典就售出超过25万册。他善于以个体的感受、情绪体现战争的复杂性,被称为“当代讲述战术、杀戮、战争心理至为杰出的一位作家”“高超的说书人”。 【译者简介】 陈信宏 台湾大学外国语文学系毕业。曾获梁实秋文学奖等多个翻译奖项,目前为专职译者。译有《好思辨的印度人》《机场里的小旅行》《宗教的慰藉》《1661,决战热兰遮:中国对西方的第—次胜利》等。 【校者简介】 万之 本名陈迈平,笔名万之。为长期居住瑞典的中文作家、文学编辑和翻译家。曾担任《今天》文学杂志编辑。著有小说集《十三岁的足球》、文学评论集《诺贝尔文学奖传奇》及译著《阿尼阿拉号》《航空信》等。2015年,获瑞典学院文学翻译奖。

致中文读者 这是一本有关“一战”的书。不过,这不是一本讲述战争是什么的书,比如介绍战争的原因、进程、结局和后果,等等——这方面已经有了大量的优秀历史著作,常常也到了详尽入微的程度。但这本书不写这些,而是一本讲述战争怎么样的书。也就是说读者在这本书里能找到的不是很多事实而是些个人,不是很多过程而是体验,不是很多发生的事件而是情感、印象和氛围。 在这本书里,读者会跟随二十三个主要人物,当然全都是高度真实的人物——这本书是根据这些人物留下的不同文献资料写成的,没有任何编造——大部分也是默默无闻或者被人遗忘了的人,是在社会底层的人。而且,在一般人的意识里,这次大战的战场和西线的战争泥潭差不多就是同义词,这也不算错;但本书中的很多人物则身处其他的战争舞台上,比如东部战线、阿尔卑斯山、巴尔干半岛、东非和美索不达米亚等地。大部分人物也很年轻,只有二十来岁。这二十三个人物里,四个将会死于战争,另有两个沦为战俘,还有两人被誉为英雄,而还有两人的结局是沦为肢体不全的残骸。其中不少人,在战争爆发的时候欢迎它到来,但战争也逐渐教会了他们去厌恶战争;有些人从一开始就厌恶战争。其中有一个名副其实地发疯了,被送到精神病院,而另一个则再也不能听到一声枪响。尽管命运不同,角色各异,属于不同民族,但这些人全都可以被一个事实统一起来,即战争从他们那里夺去了什么:青春、幻想、希望、人性或者生命。 这二十三个人物大都亲身经历了富有戏剧性和可怕的事情,尽管如此,本书的焦距对准的是战争中的日常生活。在某种意义上,这也是一段反历史,因为我寻求的是把这个无论如何具有史诗性的事件放回到那种细小的原子一般的成分,也就是说每个单独的个人及其经历。 我非常高兴,现在这本书在中国出版中文版。 1914(节选) 艾尔弗雷德?波拉德在拉巴塞外围挖掘战壕 这是波拉德入伍服役的第三个月。他原本在圣詹姆斯街上的一家保险公司担任职员,但在8月8日下午五点,他走出公司大门之后,就再也没有回去了。对他而言,这是个相当容易的决定。一两天前,他和一大群人站在伦敦一座大军营外,看着一队卫兵行军开赴战场。所有人都欢呼大叫,他也一样。不过,看着那些士兵踏着整齐划一的脚步从他面前走过,手臂规律地前后摆荡,他不禁觉得有一阵感动哽住了他的喉头。他没有像许多人那样因为心中充满自豪而落泪,也不是为当下那一刻的沉重肃穆所感动 — 毕竟,他的国家在毫无预警的情况下被卷入了一场巨大的战争,这可不是一次远方的殖民地探险,而是足以将全世界搅得天翻地覆的大战。这场战争不仅威胁要将世界搅得天翻地覆,而且是承诺要这么做,而这也正是有些人欢呼的原因:因为这场战争代表了一项承诺,承诺巨大而激进的变化将会发生。不过,波拉德之所以感动流泪,却不是因为这个。他的泪水是羡嫉的泪水。他满心想要加入那群士兵的行列。“我怎么能够被抛下来?” 在许多人眼中,这场战争乃是一项宏大的变革承诺,并且也在不少方面深深吸引了波拉德。其中一个原因就是他已受够了自己的工作,甚至有过移民的念头。不过,现在战争降临了。他今年二十一岁。 艾尔芙莉德·库尔在施奈德米尔听着夜里的歌声 突然间,艾尔芙莉德听到了歌声,虽然相当微弱,曲调却很悠扬,歌声来自旁边的火车站。她竖起耳朵,依然认不得这旋律,于是注意聆听歌词。她听到愈来愈多人加入颂唱,歌声也因此愈来愈清晰:“上帝的计划早已确定,人必须和自己心爱的对象别离。” 夜空晴朗,星斗漫天,歌声愈来愈大,愈来愈洪亮,也愈来愈清晰,而她的心情则愈来愈低落。我们总是不愿告别童年,却又不得不一步一步走远。这一刻,艾尔芙莉德已有了这样的感悟,这种感悟对一个孩子所造成的影响力将是一生的,成人也总是为此感叹不已。她在躺椅上蜷起身子,哭了起来:那些军人为什么在半夜唱歌?而且唱的还是这首歌?这首歌不是军歌。唱歌的人真的是军人吗?说不定是有一列火车抵达了我们的小镇,车上载运着阵亡士兵的棺材,说不定他们所抛下的母亲、父亲、妻子、孩子和女友也在车上,他们是不是也和我一样流眼泪? 接着,她听到祖母的卧房传来声音 — 擤鼻涕的声音。艾尔芙莉德爬起来,蹑手蹑脚地走进祖母的房间,恳求道:“我可不可以爬上床和您待一会儿?”祖母本不太愿意,但还是掀起被子,说:“过来吧。”她依偎在祖母身边,把头靠在祖母的胸前啜泣。祖母的额头抵在艾尔芙莉德的头发上,艾尔芙莉德感觉得到她也在哭。 她们两人都没有解释自己为什么哭,没有说什么理由,也没有问对方。 1915(节选) 爱德华·穆斯利引导大炮朝库特阿马拉开火 这一天,他匍匐爬行了至少几千米的距离。有些地方弥漫着浓重的恶臭,因为阵亡士兵的尸体被人抛到了战壕外,现在已在炙热的太阳曝晒下变黑、肿胀、腐烂。在有些观察点,敌军战壕近在眼前,只有不到三十米。他引导炮弹发射的技巧娴熟,满意地看着炮弹从他头顶四到五米处飞过, 有时候落点离他甚至不到二十米。他认为这种前进观察工作非常好玩。 其实这里到处都有奥斯曼军队的狙击手,而且他们的枪法非常精准。由于电话线不够长,穆斯利以旗号通知他的炮组,即便在敌军正在开枪射击的情况下也不例外。这一整天,他都一直处于敌军的枪口之下。 他后来在日记里写道: 实际上,这场叫作战争的东西带给我的个人体验,就像是在我清醒的那刻,一个梦所留给我的记忆,梦里有大海与雾气弥漫的小岛。一些事情感觉比较清晰,大概是因为自己的确亲身经历过,所以还尚带着一点儿余温。即便是至为危险的事,如今也变得寻常无奇,直到每一天的流逝似乎不再有其他引人注意之处,只剩下与死神的恒久亲近。即便是这个念头,一开始虽然极为醒目,时间久了却也不免被抛在脑后,成为一种微不足道的常态。我坚信人会对固定的情绪状态感到厌倦。人不可能长久害怕死亡或者笼罩于靠近死亡所引发的那种恐惧感里。人心会对这种现象感到烦腻,而将它推到一旁去。我见过有人在我身边中弹,结果我还是无动于衷地继续执行命令。我是不是麻木不仁?不是,我只是没有那么震惊了而已。 1916(节选) 勒内·阿诺离开凡尔登前线的三二一高地 他率领了一百人到前线去,现在只有三十人活着回来。 他们抵达了十天前经过的十字路口。阿诺看见凡尔登在朝阳下一片寂静,闪耀着红色与白色的光芒,不禁在心里想着:“战争很美 — 在将领、记者和学者的眼中是如此。” 拉斐尔·德?诺加莱斯在耶路撒冷城外目睹一名逃兵被处死 几乎每天早上都会有两三具新的尸体垂挂在圣城各处的电线杆以及其他临时搭设的绞刑台上。那些死者大多数都是奥斯曼军队的阿拉伯人逃兵。那些人与拉斐尔?德?诺加莱斯可说是恰好相反,因为他们没有选择战争,而是战争选择了他们。他们代表了军人当中那些沉默的大多数(不论是哪种肤色的人):不同于德?诺加莱斯那样热切地投身于战争的活力、危险与幻象当中,那些人乃是被迫卷入战争的,尽管不情不愿、疑虑重重、无心参与,也只能默默接受。 奥斯曼军队指挥官对于逃兵现象的应对做法就是不断将逃兵处以绞刑,但却没什么效果。于是,指挥官决定新出现的一个逃兵必须被公开行刑,要让他在耶路撒冷驻军中的战友亲眼看着他被行刑队处决。 这场死刑就在今天举行。 受刑人又是一个阿拉伯人,这次是一位伊玛目。 耶路撒冷密集而或平或圆的屋顶下,一列长长的队伍蜿蜒而出。在前头领队的是一支军乐队,演奏着肖邦的《葬礼进行曲》。军乐队后面跟着一群高阶军官和平民,接着是那个即将被处死的逃兵,他打扮得极为醒目,头戴白色头巾,身穿鲜红色的土耳其式长衫。跟在他身后的是行刑队,然后是一长列的耶路撒冷驻军 — 至少是耶路撒冷驻军的大部分成员 — 包括拉斐尔?德?诺加莱斯在内。 这一长串的人员聚集在一个小土墩周围,土墩上插着一根粗厚的桩柱。在死刑宣判的过程中,德?诺加莱斯仔细观察着那个受刑人。他看起来“一点都不在乎自己即将面临的命运,平静地抽着他的方头雪茄,呈现出穆斯林典型的那种对于死亡满不在乎的姿态”。听完判决的宣读,那人在另一位伊玛目面前的一张草席上双腿交叉着坐了下来。另一位伊玛目原本应当抚慰受刑者的心灵,但抚慰得过分了,以致于他们两人陷入一场越来越激烈的神学争辩,差点打了起来。 受刑人被拉着站了起来,然后被绑在桩柱上,再由一条布蒙住他的双眼。在这整个过程中,他仍然平静地抽着他的雪茄。“准备”的命令下达之后,行刑队举起枪支瞄准目标,那人随即把雪茄举到嘴唇边。枪声响起,鲜血在原本就已是红色的土耳其式长衫上扩散开来,于是那人软倒了下去,“他的手被一颗子弹钉在了嘴上”。 1.轰动海内外文坛的非虚构文学力作,战争文学在21世纪的新高峰。 在海外,这部书获得历史畅销书《耶路撒冷三千年》作者西蒙·蒙蒂菲奥里等当红作家、历史学者、近百家媒体的赞誉,美、英、法、德等30国争相出版,更使得世界读者在各大书籍网站高分荐读。 在国内,莫言、阎连科、贾平凹、金宇澄……中国文坛超一线作家盛赞推荐,称其“令人肃然起敬”,甚至被认为是“一个新的去向和范例”。 2. 刀锋般锐利的文字,一场献给敏感动物的文学盛宴。 作者皮特·恩格伦是诺贝尔文学奖颁发机构“瑞典学院”院士、常任秘书——他是一个与文学殿堂无比亲近的人。他的文字丰沛而不煽情,情绪的炸弹一旦掷出,就“稳准狠”地击中读者,常常震得人寒毛立起,令这部非虚构作品被赞誉为“伟大的小说”。 3. 每一个“小人物”都值得被注视,而注视的尽头是泪水。 已经有太多英雄人物的传奇,人们需要一种新的角度来切入一场把一代人逼入绝望的巨变:以普通小人物的角度。在这里你会看到,普通人的一生未必不如“大人物”的精彩,他们真诚朴素的语言也不输诗人。在这本书中,历史是柔软的,一代年轻人的青春、幻想、希望、人性或者生命,都在熠熠生辉。 4. 在一蔬一饭中,战争如生活本身一般真实。 战争是怎样的感觉?后人的追述往往失真,亲历者的战时日记、家书、照片是更“真实”的证据,它们拥有生活的质地,带回不同的阶层、国家、阵营的声音,从西线战壕到东非战地,甚至青岛附近的海域,战争被遮蔽的一面轰然出现——它们已经被错过太久,这次不应再被错过。 5. 中文简体版历时3年,以匠心打磨高品质图书。 中文版曾荣获台湾开卷好书奖2014年度好书(翻译类),又经作者好友、翻译家万之先生对照瑞典文版历时1年精心审校,确保译文的准确与优美。 作者为中文简体版专门作序,还为中文版特别收录作家卡夫卡、穆齐尔的战时经历,以及发生在青岛的战事。