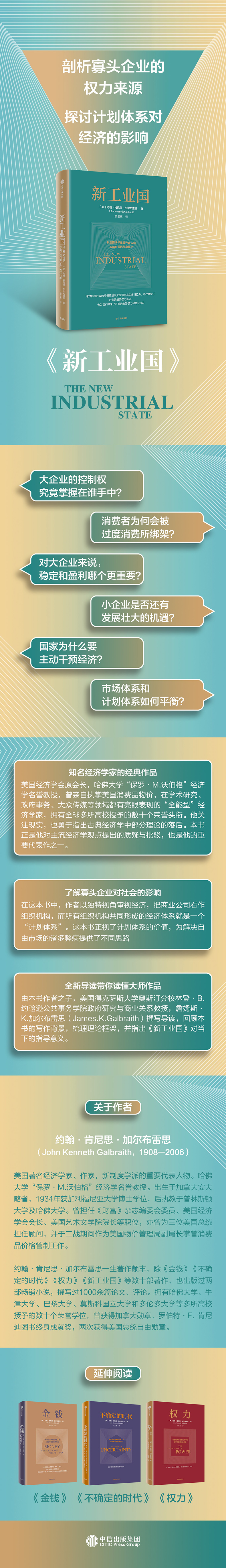

出版社: 中信

原售价: 89.00

折扣价: 57.90

折扣购买: 新工业国

ISBN: 9787521756920

约翰·肯尼思·加尔布雷思(John Kenneth Galbraith,1908—2006),美国著名经济学家、作家,新制度学派的重要代表人物。哈佛大学“保罗·M.沃伯格”经济学名誉教授。出生于加拿大安大略省,1934年获加利福尼亚大学博士学位,后执教于普林斯顿大学及哈佛大学。曾担任《财富》杂志编委会委员、美国经济学会会长、美国艺术文学院院长等职位,亦曾为三位美国总统担任顾问,并于二战期间作为美国物价管理局副局长掌管消费品价格管制工作。 约翰·肯尼思·加尔布雷思一生著作颇丰,除《金钱》《不确定的时代》《权力》《新工业国》等数十部著作,也出版过两部畅销小说,撰写过1000余篇论文、评论。拥有哈佛大学、牛津大学、巴黎大学、莫斯科国立大学和多伦多大学等多所高校授予的数十个荣誉学位,曾获得加拿大勋章、罗伯特·F. 肯尼迪图书终身成就奖及两次获得美国总统自由勋章。

公司 一 在需要严肃探讨的主题里,很少有比研究现代大公司更加无益的了。理由很明显:应该存在的企业的生动形象替代了现实中的企业,结果对这种形象的追寻反而阻碍了对现实的探索。 出于学术探讨的目的,公司总是具有清晰的法律形象。公司的目的是像个人那样做生意,同时具备从众人手中集聚资本并进行使用的能力。所以,公司可以完成那些超出个人财力范围的任务,同时可以保护那些提供资本的人:使股东承担的债务只限于初始投资,保证股东在公司重大事项上的投票权,定义董事、管理者的职权和职责范围,给予股东通过法律途径解决不满的权利。除了具备调配资本的能力以及与任何个人的具体生活关联不大之外,公司与个体户或合伙人制度并没有什么功能上的差异。公司的经营目的也和个体户或合伙人制度一样,是在平等条款下和其他公司做生意,为公司所有者赚钱。 这样的公司有很多。但人们好奇的是,经济学专业的学生会自然地对当地的铺路公司或汽车修理店感兴趣,还是会对通用汽车、埃克森、IBM和通用电气更感兴趣。 然而这些公司与它们的法律形象存在很大差异。这些公司中没有哪一家靠初始投资汇集起可观的资本,公司几小时或几天的盈利就可以付清这些资本。这些公司中也没有一家存在个人股东可以掌握权力的现象。上述提到的四家大公司,无论是在购买原材料、零部件和劳动力的市场上,还是在出售产成品的市场上,影响力都远超个体户,这种差距也超出我们的想象。 所以,几乎所有针对公司的研究关注的都是它与本身的法律或正式形象间的偏差。这种所谓的“由数人联合组成的具有自主权的法律单位,拥有明确的法律人格,可以进行商业经营、拥有产权以及订立举债契约”的企业形象十分规范。这本来就是公司该有的样子。现代公司将股东边缘化,规模日益壮大,业务线也扩大到完全不相关的领域,因而不但垄断了卖方市场,也垄断了买方市场,这种情况既特别又令人生疑,或者说根本是不应该的。 那些最大最知名的公司的名字家喻户晓,业界同行也赋予其领导者至高荣誉。如果说要将这样的公司视为异类,那么这种说法本身似乎就有点可疑。 另外,很明显的一点是,通用汽车不同于某些科学家。这些科学家将个人积蓄、银行贷款和从朋友那里借来的钱投入研发,为国防部供应高科技产品,并通过这种方式既保卫了国家,又获取了资本利得。这些科学家创立、拥有并经营自己的公司,充分利用公司这种组织形式的优势,因而他们的公司明显最接近既定的公司形象。而通用汽车明显不是这样的公司。 之所以会这样是因为世界上并不存在“单一公司”这样的东西,而是存在若干种从通用、灵活且具有高度适应性的法律框架中衍生出来的公司形式。有些公司受市场控制,另一些则在不同程度上反映了对计划要求的适应和对技术专家阶层的需求。如果一个想要研究曼哈顿地区建筑的人假设所有的建筑都是一样的,那么他将很难适应从历史悠久的褐沙石房屋到摩天大楼的过渡。如果他假设所有的建筑都该是褐沙石房屋这样并拥有承重墙,而其他不同的建筑都是异类,那么他就进一步限制了自己的研究。而针对公司的研究面临的是完全一样的问题。 二 要想高效地进行计划,最明显的要求就是规模大。我们已经看到,在市场不确定性无法消除的情况下,大公司有能力承受这种不确定性。大公司有能力完全消除市场,而小公司却不得不过度依赖市场;大公司无论作为买方还是卖方都可以控制市场;大公司也是政府采购或对技术要求格外严格、以计划为主要特征的经济中不可或缺的参与方。 公司在这种规模要求方面适应得非常好,这一点无须强调。它们有能力,并且已经变得非常庞大了。但是由于这种庞大会使人感到异常,所以这种适应力并没有得到强调。在所有商业会议、聚会、商业仪式和节日庆典上,最大公司的领导者自动享有优先权。他的智慧、视野、勇气、开明,以及在他领导下的企业的显著增长,会让他受到最热烈的恭维。但是没有人会去夸赞他企业的巨大规模—资产的价值或者雇员数,尽管这才是公司最引人注目的特征。 没有什么比现代企业的规模更能体现计划体系的特征的了。在1976年,最大的前5家工业企业的总资产为1130亿美元,只占整个制造业所有资产不到13%的比重。前50家最大的制造企业占到总资产的42%,前500家最大的企业占到72%。 同年,资产超过10亿美元的企业一共有162家,占制造业总资产的54%。而资产超过1亿美元的企业大概占总资产的80%。有3801家企业拥有超过1000万美元的资产,占总资产的89%。就雇员人数而言,前5家最大的制造业企业雇用了11%的制造业劳动力。前15家最大的企业雇用了20%的制造业劳动力。这15家企业雇用的工人数超过了所有从事农业的劳动力的数量。美国电话电报公司和通用汽车两家大企业雇用了美国民用部门2%的劳动力。 在1976年,100家超级大企业包揽了69%的主要国防合约。武器行业几乎完全成了超级大企业的天下。正如你所注意到的,在1974年,美国126家大企业开展了几乎75%的工业研发,获得的拨款占联邦政府对此类工作援助的93%。同年,私有大企业开展了几乎20%的此类研究(其中的大头都由政府支付)。 绝大多数人都认为,计划是政府具备的职能。如果公司是计划的基本单位,那么最大公司的运营规模应该和政府差不多。情况确实如此。在1976年,工业企业中的前三名—埃克森、通用汽车和福特的总收入达到了1250亿美元。(这个数字比全美所有农场包括政府支付的总收入还要多出约200亿美元。)1976年,埃克森的总收入达到486亿美元,是内华达州政府收入的100倍、纽约州政府收入的3倍,大约占联邦政府总收入的1/6。 没有证据表明,公司向越来越大的规模发展或是大公司在总产出中占据的份额越来越大的趋势会减弱。一位专攻这些趋势的一流研究员曾经总结道:“1954—1963年的10年间,个别制造行业的市场集中度不断缓慢上升……这种趋势一直延续,并在1963—1966年加速上升。”威拉德·穆勒和拉里·哈姆通过考察这段时期以及稍后几年的市场情况,发现“以消费者为主导的商品行业的市场集中度有显著的上升”,他们认为这是由于大规模广告营销中存在计划性利得。而以生产者为主导的商品行业的集中度已经处于高位,并没有很大的变化。这种持续集中现象的一个很主观的表现,就是那些有动机为由许多小企业构成的传统市场进行辩护的学者的反应。在过去,面对表明企业日益扩大的规模和不断增加的市场集中度的证据,他们仍然努力通过创造性的操纵手段勤勤恳恳地想要证明,无论行业集中度有多高,实际上从很早的时候起,比如1900年,行业集中度就没怎么增加过。但根据我们的判断,如今大部分此类学者已经不再做这种无谓的挣扎了,因为部分真相的力度已经大到统计手段也无法掩盖了。 少数几家超大企业经济活动的高度集中现象并不是美国特有的。1909年在英国,前100家最大的制造企业的产出估计占到整个净制造产出的16%。到1958年,这一份额已经翻番,达到33%。到1970年,这一份额几乎是1909年的3倍,约为45%。弗雷德里克·普赖尔曾经在一项重要的研究中展示这些常见的现象意味着什么。虽然市场体系和计划体系间存在很大分歧,但从实践的目的来看,所有成熟工业国家的工业集中水平是一样的。 很长一段时间以来,经济学家都从关于现代企业为什么会拥有如此之大的规模的争论中获得了许多乐趣。是因为如果要获得现代大规模生产的规模经济就必须拥有一定的规模吗?或者更隐晦地说,是因为大企业想要利用其规模在市场上实施垄断权力吗?当前的分析表明,这两种争论在一定程度上是正确的。企业必须达到一定的规模才有能力投入大量资本来运用现代技术,这就是所谓规模经济的情况。而企业要想控制市场,也必须先达到一定的规模,这就是以实现垄断地位为目标的情况。不过当前的观点也解释了一些以前不能解释的部分。通用汽车不仅大到足以建造最佳规模的汽车厂,而且到足以建造一打甚至是更多的最佳规模的汽车厂。规模经济不能解释这一点。它同样大到拥有可以垄断市场的权力。不过消费者不会真的抱怨传统观念中总与垄断联系在一起的剥削。合理的解释是,通用汽车并没有利用垄断或是规模经济,而是利用了计划。这种涉及对供求的控制、资本供应和风险最小化的计划,对理想的企业规模不存在明确的上限要求,可能规模越大,越有利于计划的进行。而公司这样一种形式正好顺应了这种需求。很明显,它使公司可以发展到非常庞大的地步。 三 令人钦佩的是,大公司同样在调整自身以顺应技术专家阶层的需求。提示一下,技术专家阶层负责的就是团队决策—将许多组员提供的信息进行汇总和测试,以进行所需知识量超过任何个人的知识背景的决策。我们也已经看到,这样的团队需要高度的自主权。鉴于团队决策以及团队所要解决的问题的本质,任何团队以外的权威都无法获取完整的信息,因而外界权威的介入总是武断的,会对团队决策造成很大的伤害。如果问题可以通过个人决策来解决,那么也就不需要团队参与了。 而政府就是可能会介入的外部权威之一。不过公司章程赋予了企业很大的自由,让它在处理事务时可以在很大一个领域内进行独立行动。而这种自由是受到强大保护的。在美国的商业准则中,没有比政府插手企业内部事务更为恶劣的事了。这种保护性的传统十分强大,即使是激进派也会尊重这一点。而企业同样强烈抵制工会利用管理特权的入侵,这种愤怒也可以从“入侵”这一措辞上看出。 然而,还有一种介入的危险来自企业的所有者,即股东。将股东排除在企业管理之外的做法既不受到法律保护,也不是约定俗成的惯例。相反,股东可以直接或通过董事会间接插手企业事务。但是这种介入的合法性并不能保证它一定是无害的。在需要团队决策的重大问题上,股东实施介入权带来的危害不比其他形式的介入小。所以在这种情况下,企业也必须将股东排除在外。 死亡以及财产的分配已经部分地瓦解了股东的权力;而各种信托、基金会多元化的目的,财产结算、赡养费的分配效应,以及不参与管理的继承人在艺术、慈善和社交享乐方面的支出,都将企业的股权分散到更多人的手中。虽然这一股权分散化的过程发生得很快速,但是这种分散需求也绝不会彻底地剥夺股东的实权。 20世纪20年代中期,第一个引发公众对这一趋势广泛关注的案例发生了。在这一案例中,人们得知,印第安纳州标准石油公司的董事会主席罗伯特·斯图尔特上校在加拿大成立了一家高度专业的企业—大陆交易公司。他的创业伙伴中有些人因为茶壶山丑闻案和埃尔克·希尔斯交易案遗臭万年。这家公司只做一件事,就是从得克萨斯州中东部富饶的墨西卡油田的所有人亨弗里斯上校处购买原油,再每桶加价25美分倒卖给由控制大陆交易公司的同一批人控制的公司,包括印第安纳州标准石油公司。这是一笔很不错的生意,基本上是空手套白狼,只须支付很小比例的律师费给代持公司的杰出加拿大律师(当警察打算讯问这位律师时,他跑去非洲打猎了)以及在收益被转化为自由债券后再被汇回的费用。(如果这家公司没有愚蠢到用这些自由债券中的一部分来贿赂内政部部长阿尔伯特·福尔,用另一部分去为共和党全国委员会偿还赤字,也许永远都不会有人知道大陆交易公司的存在。该公司原本的打算无疑就是永不曝光。)斯图尔特上校后来的说法是,他一直打算将公司利润交还给印第安纳州标准石油公司,但是他太健忘,结果一直持有了许多年,还兑现了一部分票息自己花掉了。1929年距离印第安纳标准石油公司接到指令从洛克菲勒的标准石油帝国中独立出来不过18年。洛克菲勒家族仍然持有印第安纳公司14.9%的投票权,拥有控股权益。对于这种激起公愤的行为,他们的反应极为严肃。老洛克菲勒曾经在重要场合向他的竞争对手征收过类似的税,但是从未向自己的公司征收过。小洛克菲勒利用茶壶山丑闻案引发的公众关注、自身在金融界的崇高地位、为其征集股东代理权的弟弟温斯洛普·奥尔德里奇的帮助和大笔资金,以微弱优势将上校逐出了公司。(上校获得了董事会的全力支持—他们都给他投了赞成票。也许他们这么做也是很恰当的,因为当初也是斯图尔特选择他们出任董事。)如果不是爆出这起丑闻外加洛克菲勒家族惊人的资源,小洛克菲勒基本没有可能战胜上校,这一点确实令人震惊。 在其他绝大多数大企业中,股东运用如此之大的权力的可能性更小,而且随着时间的流逝,这种可能性越来越小了。戈登教授在二战前曾对最大的176家企业进行过研究,研究的结果表明,在至少半数以上公司的股权结构中,大股东占股不超过总流通股本的1%。在不到1/3的企业中存在一位股权份额大到足以对公司进行潜在控制(即可以选举董事会)的大股东,而“股东拥有大量股权从而享有较高程度的主动领导权的公司数量当然就更少了”。这是30多年前的情况,当时成立更久的铁路公司的股权要比新成立的工业企业更加分散,而这种股权分散的趋势当然也一直延续到现在。这就意味着,如果一个股东想改变控制权就必须说服更多的股东来对抗管理层的建议。就事情的本质而言,他要说服这些小股东将投票权交给一个他们并不认识因而无法信任的人。而其他小股东很可能对将代理权交给管理层这件事持无所谓的态度,所以想要改变控制权的股东还必须克服这一困难。如果他是局外人,一旦输掉代理权之战,他就必须付出代价。最后,他还必须克服的一点是,心怀不满的股东永远都可以选择将自己的股票一卖了之。企业规模、时间的流逝和股权的分散并没有剥夺股东的权利,他还是享有投票权,只是如果他打算为管理层投赞成票,这点毫无必要;如果投反对票,这点毫无意义。换言之,他的投票毫无价值。