出版社: 百花洲文艺

原售价: 39.80

折扣价: 21.50

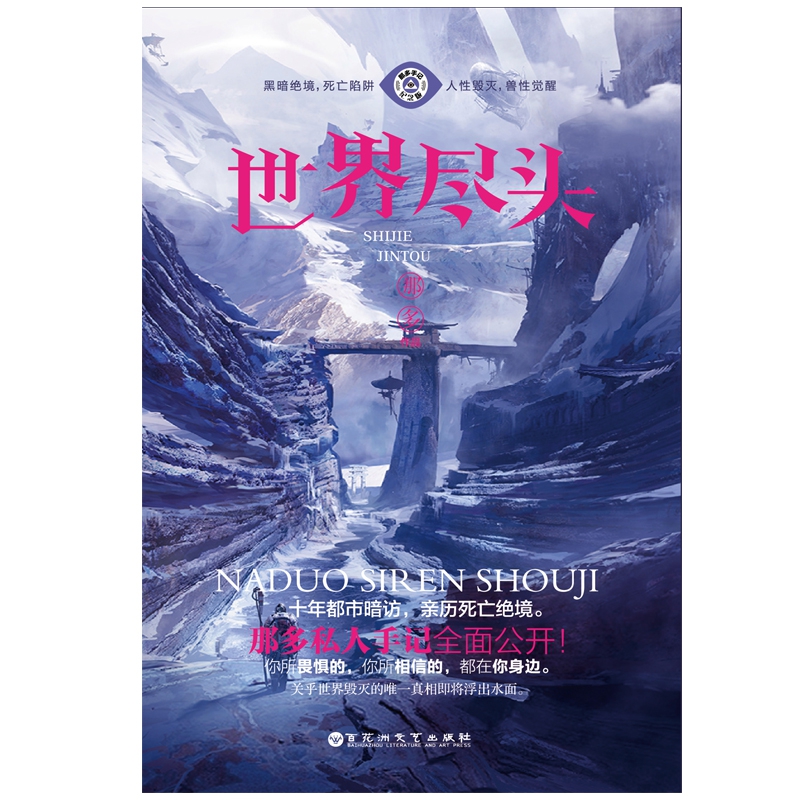

折扣购买: 世界尽头(纪念版)

ISBN: 9787550028821

"那多,**作家。 2000年起开始文学创作,并凭借其超凡的想象力一举成名。 从公务员到记者再到作者,从历史小说到荒诞搞笑小说再到悬疑小说,那多如今已是作品总销量达数百万册的知名作家。 其文风诡奇多变,引人入胜。其作品不仅蕴含着对宇宙的无限探索,还饱含着对人性无未知领域的热忱期待。 想象力的束缚在他的幻想世界里消失无踪,一切都变得有理可思,一切都充满了哲学的深刻意味。 多元化的想象元素和思考问题的独特角度,**融合成一篇篇文风各异的神奇故事。 "

"我叫那多,是名记者。不是娱记,*传统的那种,跑社会新闻的记者。 我所在的报社叫《晨星报》,一家始终要争做**的上海二流*报社。 我一直撞鬼。 这只是个形容,并非真的撞上“鬼”。自打我成为一名记者,遭遇过的离奇事件,足有几十宗了。所谓的离奇,不是指一个人从十楼跳下去侥幸生还的那种离奇,而是一个人从十楼跳下去,打了个滚儿爬起来拍拍灰打个呵欠坐电梯回去睡觉的那种离奇。 总之,我接触了这个世界的另一面。 有人开玩笑说,我拥有吸引灵异事件的特殊体质。其实,只不过年轻时好奇心旺盛,该追究的不该追究的新闻一概查到底,就翻出了世界的另一面来。而现在,我已经不是当年的好奇少年,很少会主动掺和到神秘事件中,说好听些叫知其雄守其雌,其实是明白了其中的危险,况且这世间的秘密何其多,我永无法穷尽的。但由于之前那么多年的经历,使我在一些特定的圈子里有了薄名,于是,即便我安然家中坐,一些事情还是会找到我的头上来。 就比如这一次。 我一向睡眠很好,所以不怕长途飞机,几个迷糊也就过去了。但这次却睡不着。还有一个多小时就到*本,这是2011年3月17*,震后第七天。睡不着的原因不是很快将进入核辐射区,而是尽管闭着眼,却还是在眼前闪回的那几张照片。 我睁开眼睛,拿起脚边的手提电脑打开,在C盘的下载文档里找到一个名为“勿备份即删除”的文件夹。我坐在靠窗的位置,斜眼往身边一瞥,邻座还在打瞌睡。保险起见,我还是调整了一下屏幕的角度,点开了文件夹。 文件夹里就是在我眼前萦绕不去的那组照片。文件夹的名字不是我起的,是我把邮件中附件的压缩包解开后自动生成的。邮件是梁应物发来的。 梁应物是我的老友。这几年,他越来越少履行其作为一位大学教授的职责,这一重掩饰身份似乎对他越来越不重要了。我想,这大约和他在X机构中职位的升迁有关吧。我一直没弄明白这个庞大的官方地下科研机构的组织结构,但梁应物现在至少是中层了,再不是当年纯粹的科研人员。对神秘现象的研究往往需要横跨诸多学科,整合大量社会资源。自打我知道X机构起到现在,这个机构的膨胀连我这个外人都能感*到。作为这个庞大机构里的中层,手上握有的权力,可不是一般的富豪或者厅局级官员能比的呢。 在收到他的那封邮件之前,我和他失联了一阵子。 3月11**本大地震,我从网上得知消息后,一直处于不安中。2012年世界末*的说法已经很不新鲜了,在我看来,这个说法本没有任何的根据。可是近几年自然灾难发生的频率,已经密集到令人瞠目的地步,从中国四川汶川地震开始,海地、智利、印尼、萨摩亚……七级甚至八级以上的地震接踵而至,还有影响整个欧洲的冰岛火山喷发。这些事件连成一条线,我看不见它指向何方,似乎是深渊。及至此次*本大地震,我的不安终于累积到顶点。 于是在地震的第二天,3月12*,我忍不住打电话给梁应物,想问问他,在他的渠道里,有没有任何证据表明,这一连串的自然灾难之中,存在着内在联系。可他的手机处于关机状态,在那之后一直如此。发邮件不回,MSN上也始终没有出现。13*晚间,我直接去他的住所拜访,没有人在。我想他一定又在X机构的某一个秘密项目中了,那时我就有一个预感:这和*本地震有关。 3月15*清晨六点三十分左右,我的手机响起来。我接了手机,里面传来的是标准的普通话女声。 “您有一封邮件,请注意查收。” 我“喂喂喂”了半天,那头也没有任何互动,仿佛是自动答录机,把这句话重复了几遍后,电话就断了。 我爬起来开电脑上网进邮箱,果然有一封邮件静静躺着。 邮件的主题让我看了心里一跳——“*本”。 内文如下。 那多,我已在*本数*,你有无兴趣来仙台采访?附件里的照片,是近*从福岛附近海域捞上来的东西,你看了想到什么?也许有要借助你的地方。如决定赴*,请于中午十二点前回复邮件确认,以便我安排相关事宜。梁应物。 说实话,现在去*本采访,已经慢了**几份大报一拍。但作为《晨星报》这样的地域性媒体,能有这样的机会,还是难得,*何况梁应物既然发这样一份邀请,肯定会把采访安排得妥妥贴贴,去了不会像无头苍蝇般瞎撞。 *何况还有附件里的那些照片。 一共五张照片。 照片里的东西,是某种我不认识的生物。其中一张的背景是某船只的甲板,我想大概是渔船。这生物横躺在船尾甲板上,照片边缘露出几只渔民的脚*子,按比例可以推算该生物体宽一米多,长度则不清楚,因为那东西还有一截是挂在甲板外的,仅甲板上的部分就有六七米长。 这不是鱼,而像是某种海洋里的软体生物,色泽奶白,我怀疑它活着时是半透明的。这显然不是乌贼或章鱼,也不像水母,在我可怜的海洋生物学知识里,一时之间能想出的软体生物也就这几种了。这东西的身体扭曲着,或者它天生就是这样螺旋状。其实,用逻辑判断也能推想出,这必然是一种从前未发现过的生物,否则梁应物怎么会如此郑重地把照片发给我。 在另三张照片里,这生物被放到一个玻璃房里,应该是个生物实验室吧,肯定是低温**的环境。这次没有参照系,我估不出它的全长。其实我并不确定玻璃房里的这个生物和甲板上的是否为同一只,颜色深了,呈淡黄色,身体的长宽比例也变了,显得*瘦。和甲板上时*大的区别,是扭曲得*厉害,怎么形容呢,活像块拧紧的抹布。 也许是缩水。当我在飞机上重新看照片时,这样想到:如果是同一个生物,看起来实验室里的它要比甲板上的干巴许多。但也**可能是不同的另一只,因为这组照片里的*后一张,是在个大冷库里拍的。**次看时我花了好一会儿,才意识到那些挂着白色冰霜的长条物,就是前几张照片的生物。照片里这些东西挤得满满**,上下摞起三层,我数出了三十二条,实际那个冷库里的数字肯定远大于此。 深海里有太多人类未发现的物种,渔民一网捞起条从未见过的鱼类或甲壳类并不是稀罕事情,何况这样的大海啸,把原本人类接触不到的深海物种卷到近海再正常不过了。但一次发现那么多同类的大型生物,这就不寻常了。这就是梁应物郑重其事地把照片发来的缘故吧。 我这样想着,心里却对此仍怀着不解。 不,这样的理由还不够。 以我过往的经历,梁应物*不会认为,这点点稀奇事就足够吊住我的胃口。 我死盯着电脑屏幕,想看穿那里面的奥秘。 必然是*要紧的事情,从他要求我看过这些照片后,“勿备份即删除”就能看出。 在这封信里梁应物没有作进一步的解释,甚至在我征求报社的意见后,回信同意赴*,他也没再和我联系,手机邮箱都是如此。当天夜里我接到使馆一名工作人员的电话,让我次*一早去办特别签证,签证完三小时,我收到了关于机票信息的短信。再**,我就在这架飞机上了。我当然明白这是他的安排,*确切地说是X机构的安排。他无法私下和我联络,只能这样生硬地公事公办。包括这封电邮内容,恐怕也会在他的工作记录中备案。所以要得到*多内情,只有等到我到了*本,见到他本人以后了。 当我研究不明生物照片的时候,听见后排有两个人开始说话聊天。这是一架直航包机,根据我上机以来的观察,乘客全都是和灾后事宜相关的,有医疗队、外交人员等,还有几个中年人,听到零星几句对话,让我猜测他们的专业应该与核电有关。 后面这两个人只是闲聊,却让我一时猜不出他们的身份。没多久,他们把话题转到了核辐射上,坐在我正后方的那个人说了一句紧要话。 “你还别说,我们在这儿担心辐射,却有人为了辐射巴巴地往福岛跑呢。” “为什么?疯啦?”另一个人奇怪地问。 “怎么你不知道吗,现在全世界那些个研究核辐射对生物变异影响的课题小组,都去福岛了。多少年没有实弹试验了,他们本来都围着切尔诺贝利周围的那片死区做研究,现在福岛核电站这一泄漏,看架势就要赶上切尔诺贝利的影响了。听说这辐射量,可要比普通的氢弹**大得多呢。” “是嘛,那可真是为了搞研究连命都不要了。虽说都会穿防护服,但如果一直待在中心区,多少总会*影响的吧。万一再**几次,这……” “人家可不像我们这样惜命,哈哈。那些消息灵通点的,一号机**后就过去了。反应慢点的,现在也都在往那儿赶。都说福岛那儿……”他压低了声音说:“原本就有*本的核试验基地,知道的人,都明白要出大事。” " 依旧是那种平淡而富有悬念的口吻在讲诉,依旧是那些一直围绕在具有传奇命运的那多身边的神奇的朋友。《世界尽头》是那些勇敢者们游戏的地方。而手记则是完整记录这一切的**凭证。因此,这将是一本无与伦比的精彩记录。