出版社: 清华大学

原售价: 98.00

折扣价: 74.20

折扣购买: 大栅栏微更新

ISBN: 9787302513155

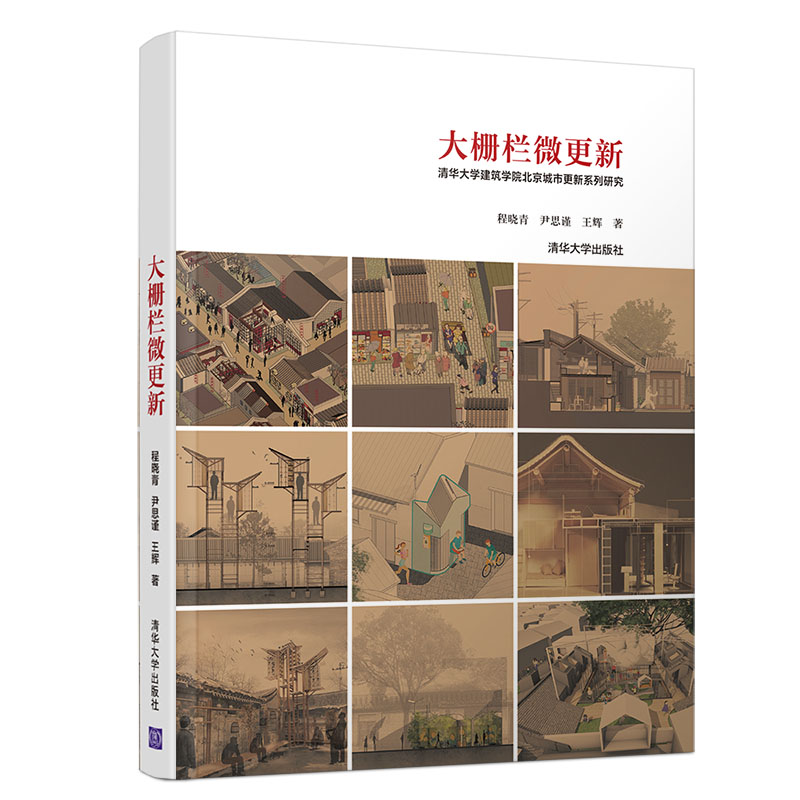

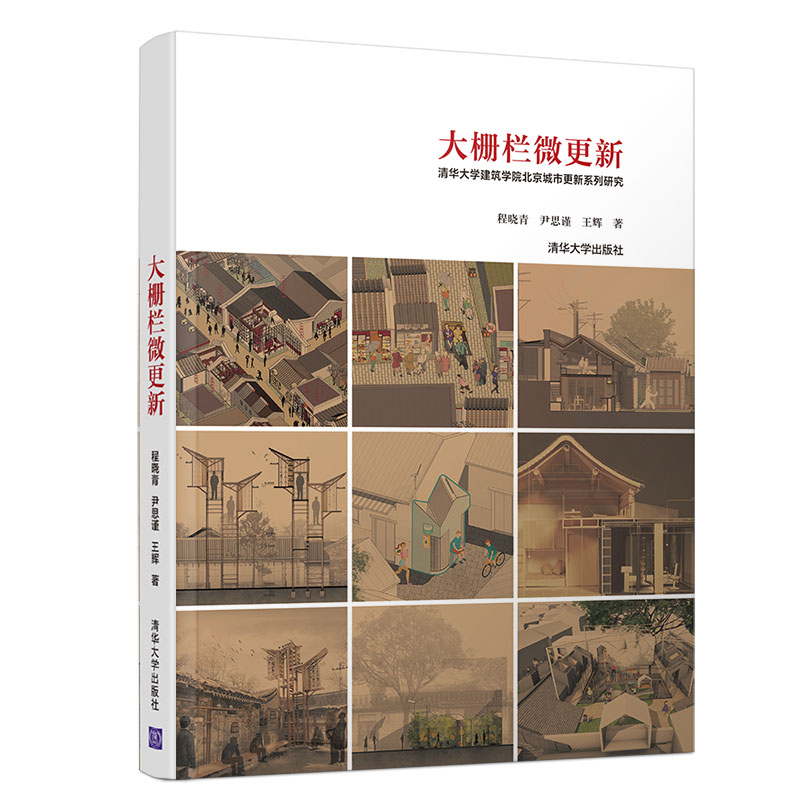

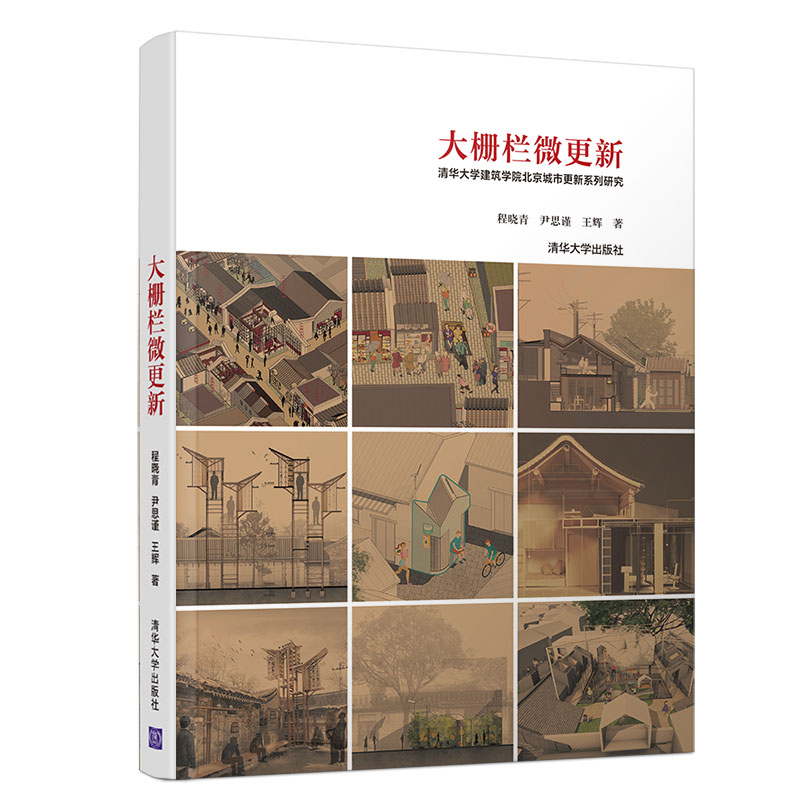

程晓青 博士,清华大学建筑学院长聘副教授。中国建筑学 会建筑师分会理事、城市设计分会理事、适老性建筑分 会学术委员会委员,住房和城乡建设部建筑设计标准化 技术委员会委员,中国老年学会和老年医学会标准化委 员会副主任委员。主要学术领域为建筑与城市更新和老 年建筑与社区。出版《体制外居住》《类型北京》《北京 市养老设施建筑环境分析》《老年住宅》《国际建筑工坊》 等学术专著,参编国家标准、主持设计实践、发表学术 论文、荣获国家级设计奖多项。 尹思谨 博士,清华大学建筑学院副教授。中国室内建筑师 学会理事,中国照明学会理事,国际照明委员会室内照 明分部委员,国际室内建筑师,设计师团体联盟IFI理事。 主要学术领域为室内设计和建筑设计。长期从事室内设 计实践与研究,代表作有人民大会堂金色大厅、澳门厅、 常委会议厅和清华大学主楼改建等,荣获新西兰羊毛局、 中国室内建筑师学会、全国建筑装饰协会和教育部等重 要奖项十余项。获1989—2009中国室内设计二十年“杰 出设计师奖”荣誉称号。 王辉 博士,清华大学建筑学院副教授,美国麻省理工学 院SPURS学者;1997年进入清华大学建筑学院学习, 获建筑学学士、硕士及工学博士学位,后留校工作至今。 主要研究方向为中国建筑与城市美学理论及实践、城市 建筑环境更新、建筑教育教学研究;共发表学术论文50 余篇,独立完成学术专著4部,包括《多维之思:当代 建筑设计思维与审美》《意境空间:中国美学与建筑设计》 《建筑美学形与意》《行政空间北京城》;主持国家自然 科学基金面上项目等多项重要研究课题,主持参与北京、 西安、石家庄、南昌等地多项建筑与城市设计项目实践, 多次指导学生国内外设计竞赛获奖。

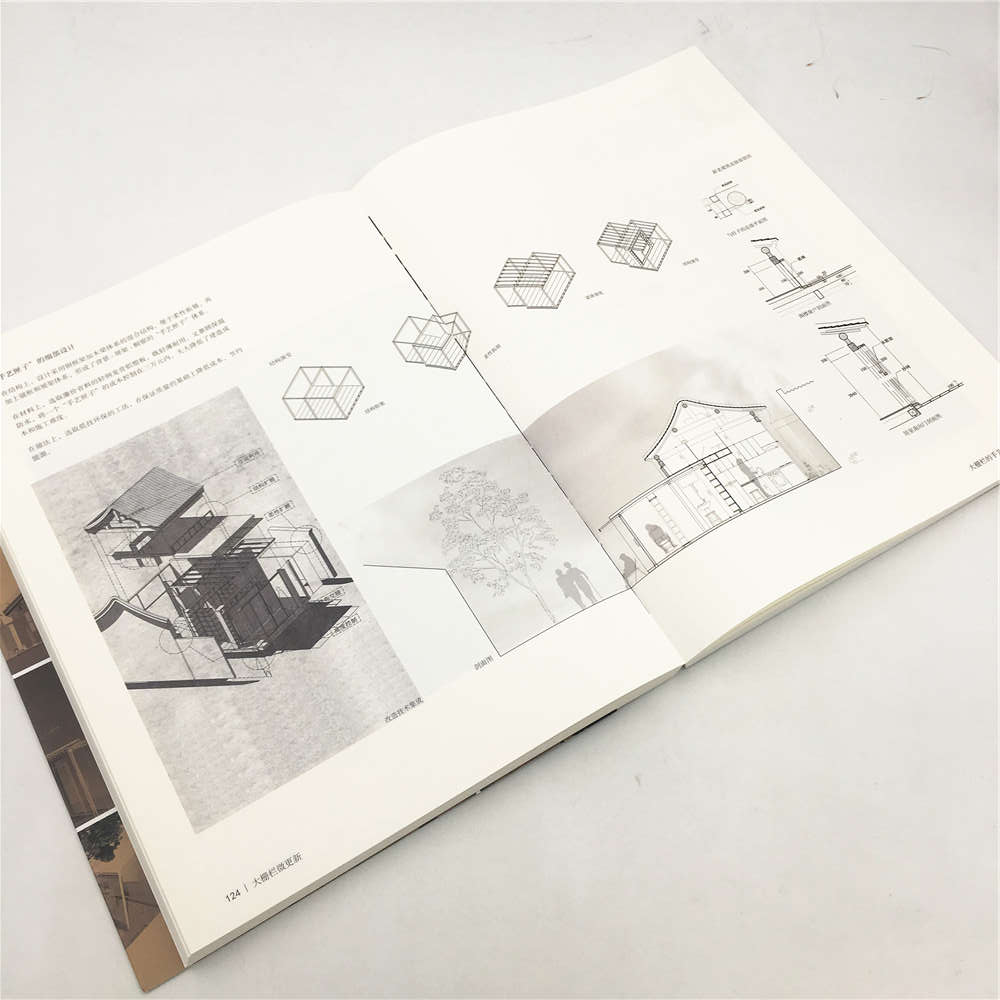

大栅栏的低洼院 走在大栅栏的胡同里,时不时地就能发现一些低洼院。据不完全统计,大栅栏地区目前至少 有低洼院27处,以耀武胡同、茶儿胡同、笤帚胡同一带的分布最为密集。在低洼的程度上, 少则下沉三五十厘米,多则下沉一两米,给住户的日常生活带来了诸多的不便。 设计者希望针对低洼院儿这一大栅栏地区大量存在的院落类型,探讨相应的空间改造设计策 略,改善居民的居住生活条件。设计选取较为典型的耀武胡同21号院作为主要研究对象, 院落内部相对于胡同路面下沉了1.87m,存在日照采光不足、雨天排水不畅、上下交通困难、 建筑质量低下、室内设计不当等诸多问题,长年困扰着在院内南房中居住的一对老年夫妇, 亟待改造。 为了充分了解建筑现状和使用者需求,设计者对耀武胡同21号院进行了多次走访调研,测 绘建筑现状、了解住户的使用需求、征求他们对改造方案的意见。最终基于调研结果,提出 了以下六个方面的改造方案: ① 综合水系统 综合考虑给水、排水、雨水收集与利用、污 水处理与排放和太阳能热水的利用,为居民 生活提供便利。 ② 整合新旧元素 在尊重原有建筑空间形态和造型特点的基础 上,对建筑的保温隔热和防排水性能进行适 度改善,实现新旧元素的有机融合。 ③ 提升空间品质 增加南向院子,改造沿街立面。拆除私搭乱 建,合理规划院落空间。 ④ 深化室内设计 增设夹层,增加居住面积。优化空间布局, 提升空间利用效率和灵活性。针对老年人的 生活习惯和身心特点进行适老化设计。 ⑤ 增加南向采光 加固墙体结构,通过开设高窗和下洼窗井改 善自然采光条件。 ⑥ 优化交通空间 简化入院流线,优化入口位置。平整地面, 消除高差。增设夹层入户流线,加强室外联 系。增加座椅式电梯,方便老人出入。 此外,设计者还对相关设计手法的普适性进行了探讨,希望能根据每个低洼院的具体情况选 择最为恰当的改造设计手法。 随着中国城镇化进入深度发展阶段,城市既有环境的优化和存量建筑的改善成为提升城市整体环境品质的关键课题,日益引起社会关注。本书基于清华大学建筑学院研究生设计课程“城市微更新”的教学实践,以北京大栅栏历史文化街区为研究对象,从建筑学和社会性的多元角度出发,发掘居民对生活的真实需求,呈现了历史保护背景下改善居住环境的设计思辨与大胆探索。