出版社: 北京大学

原售价: 118.00

折扣价: 76.70

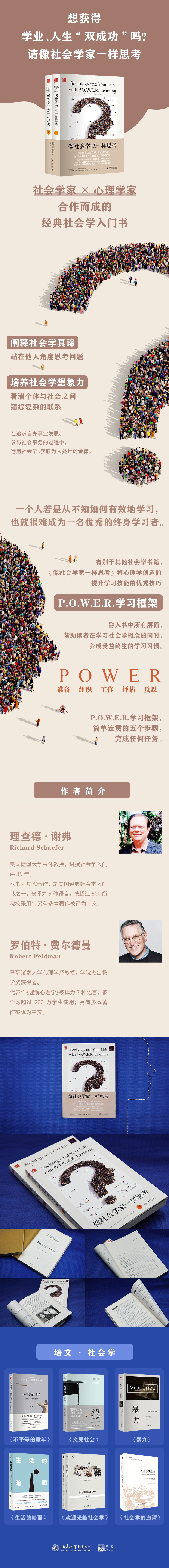

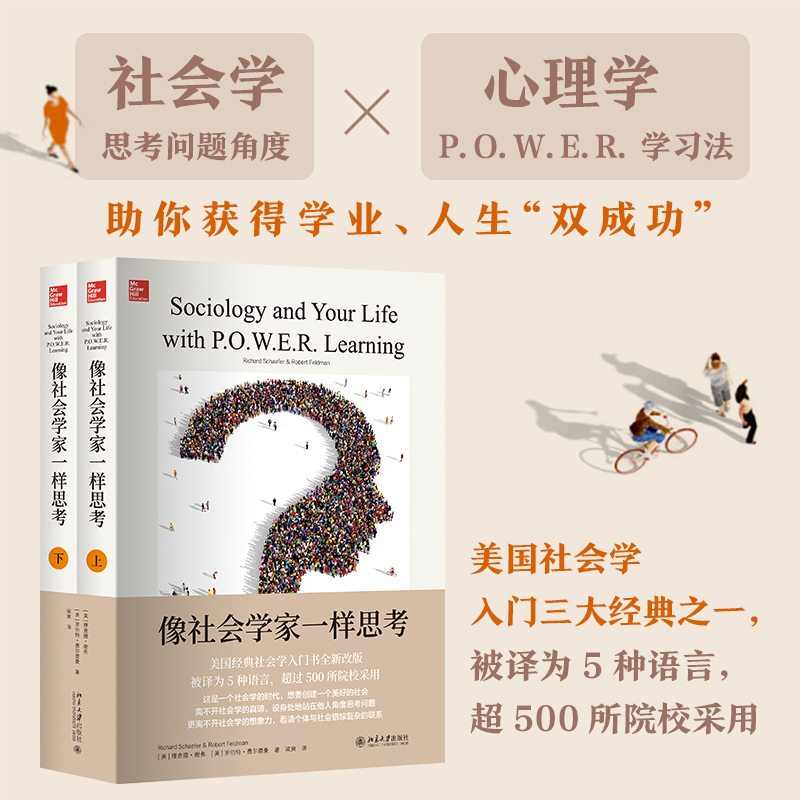

折扣购买: 像社会学家一样思考(上下)

ISBN: 9787301261729

(美)理查德·谢弗(Richard Schaefer),美国德堡大学荣休教授,讲授社会学入门课35年。本书为其代表作,是美国经典社会学入门书之一,被译为5种语言,被超过500所院校采用;另有多本著作被译为中文。 (美)罗伯特·费尔德曼(Robert Feldman),马萨诸塞大学心理学系教授,学院杰出教学奖获得者。代表作《理解心理学》被译为7种语言,被全球超过200万学生使用;另有多本著作被译为中文。

一个没有隐私的社会? 世界各地的人们越来越依赖从手机到互联网等各种数字媒体。面对这一趋势,人们开始忧虑,是否自己的隐私权会受到侵犯。就算是为了保护公众健康,政府官员是否就有权监控人们发送的手机信息呢? 1999年,太阳微系统公司的总裁非常直白地说道:“反正你也没有什么隐私。那就别管它了。”大约十多年后,脸书创始人扎克伯格在一个颁奖仪式上表示,由于社交媒体的兴起,人们已经不期望还有隐私。他认为,隐私不再是一种“社会规范”。 如果之前人们还不太确定大众新媒体对人们隐私的影响,那么在2013年的“斯诺登事件”发生之后,人们的疑虑已是完全荡然无存。爱德华·斯诺登(Edward Snowden)是一名受雇于美国政府的电脑专家。2013年,他开始向外披露美国安全部门的数据收集行为。他指控美国安全部门在美国境内外收集关于国外安全威胁的信息。据斯诺登揭露,在一个代号为“棱镜”的行动中,安全部门人员通过监控人们在谷歌、苹果、微软、脸书、美国在线、Youtube和雅虎等全球著名科技公司中的网络账户,秘密收集大量普通公民的信息。面对这一赤裸裸的事实,我们难道还能在这个后现代数字时代中保证自己的私人信息不被泄露吗? 对隐私的巨大冲击源于大数据。“大数据”(big data)一词是由社会学家蒂利提出的,用以指代超级计算机对海量信息的快速收集与分析。电子数据的积累让商业公司、政府机构、甚至罪犯可以更容易地收集和存储个人信息。在公共场所、工作地点和网上,监控设备都可以追踪我们的一举一动,不论我们只是敲击了一下键盘,还是在自动取款机上取钱。它们事无巨细地积累各种信息,包括我们的购买习惯和上网行为。 由于这些技术增强了对我们行为的监控能力,人们不由得心生恐惧:如果犯罪分子或者某些组织为了达到专制目的而利用这些技术,我们该怎么办?简单来说,它们不仅威胁到我们的隐私,还让我们难以逃离犯罪或审查所带来的伤害。一些明显的侵犯隐私行为,如盗用身份(盗用信用卡或社保账号来仿冒他人身份)已被记录在案。其他侵权行为还包括政权机构对持不同政见的政党进行网络监视,以及非法泄露机密的政府文件。2010年,维基机密在其网站上泄露了上千份机密的美国外交政策文件。有人谴责他们这种叛国行为,也有人认为这是对政府审查的大胆反抗。 有一些侵犯隐私的方式则更加微妙,而且从严格意义上来说并不违法。比如,很多商业网站使用cookies(储存在用户本地终端上的数据)和追踪技术来监视访问者的上网行为。市场营销人员可以利用这些信息来评估访问者的年龄、性别、邮政编码和收入水平。然后,他们就可以选择向访问者发送对其最有吸引力的广告。所以,根据我们的身份,或者至少是我们看起来具有的身份,有人可能会收到减肥产品广告,有人则可能会收到关于国外旅游地的广告。 这种网上推销方法仅仅是为了有效地打广告,还是对人们隐私的侵犯呢?由于市场营销人员通过这种方式所收集的信息,能够和个人使用的其他设备(如手机或电脑)联系起来,所以一些评论家认为,上网痕迹追踪实际上是另一种形式的指纹鉴定。 媒体的社会学应用? 从社会学角度来看,复杂的隐私和审查问题是文化滞后的体现。文化滞后是指非物质文化努力适应先进物质文化的一段适应不良期。物质文化(技术)的变化比非物质文化(控制科技使用的规范)的发展更快。通常情况都是,大家认为不论怎么使用新技术都行。 持有不同理论观点的社会学家,对新技术的使用和滥用也有不同的看法。功能论者对互联网基本持积极态度,他们指出了互联网在促进沟通方面的显性功能。从他们的角度来看,互联网还具有隐性功能,允许资源匮乏的人(包括仇恨群体和特殊利益组织)与大众进行沟通交流。 功能论者同样发现,电子监视可以帮助执法部门阻止或侦查出尚未实施的犯罪。比如,面部识别技术可被用来确定跟踪者、找到失踪儿童,乃至追踪恐怖分子。不过,他们也承认,对正常生活的人们来说,没有取得知情权的监控会产生反功能。 相比之下,冲突论者则强调,强势群体使用技术来侵犯弱势群体的隐私会带来巨大的危害。互动论者则观察到,在网上公开个人信息,可能会影响我们未来的社会互动,而且这种影响还可能是负面的。每四名高校招生人员中就有一人表示,他们会访问申请者的社交媒体主页。超过三分之一的这些守门人都在网上发现了会伤害申请者的负面信息。 发起媒体政策? 电子通讯监控立法并不总是为了保护公民的隐私权。1986年,联邦政府通过了《电子通讯隐私法案》,规定除非获得首席检察官和一名联邦法官的批准,否则对私人电话进行监控均属违法行为。不过,电报、传真和电子邮件并未得到同等程度的保护。2001年,“9·11”恐怖袭击事件发生一个月后,国会通过了《爱国者法案》,放松了对执法人员实施监控的现行法律限制。联邦机构现在可以更加自由地收集网络信息,包括人们的信用卡收据和银行记录。 今天,绝大多数其他形式的网络监控都未经过法庭辩论,包括追踪技术的使用,以及收集个人资料并将其卖给商家的行为。隐私权的倡导者抱怨道,1986年,在我们对互联网一无所知之前,《电子通讯隐私法案》就已经制定了,因此它根本未能与时俱进,这完全符合文化滞后的观点。比如,2011年,联邦和州政府利用1928年时高等法院所认可的方法,批准了2732次窃听行动。然而,同年,政府机构总共向移动电话公司提出了100多万次要求,他们只需出示一张传票,就能从这些运营商那里调查手机用户信息,根本无须法院批准。他们经常会要求了解“基站”的情况,从而掌握该区域每个手机用户的具体位置,不管这个用户是嫌疑人还是普通人。这种无差别对待的做法类似于美国国家安全部门实验的“棱镜”行动。到今天为止,提出的法案主要关注消费者的隐私权。例如,2012年,联邦贸易委员会坚决要求立法,促使谷歌等公司在浏览器中加上“不追踪”选项,从而对互联网用户的隐私权表示尊重。 不管怎么说,与信息时代开始之前相比,今天的人们似乎对保护自己的隐私已经没有那么警觉了。年轻人从小就上网,似乎对cookies和“间谍软件”的存在早已习以为常。他们习惯接受成年人在电子聊天室对自己的对话进行监视。很多人都认为向陌生人透露自己的个人信息并无危险。难怪大学教授发现学生压根儿不理解隐私权的政治重要性。 然而,对网络隐私权的需求却在不断增长。在网络分割(weblining)这一新现象中,数据收集公司监控人们网络行为的目的不再是为了售卖商品,而是为了收集人们的负面信息。他们会收集各种个人信息,包括人们搜索了哪些网站或产品,以及人们选择加为好友的对象情况,不过这些信息很可能会让一个人失去工作机会或减少信用积分。数据收集公司还会提供与抑郁狂躁型抑郁症和焦虑症等精神问题相关的个人搜索信息,从而导致相关个人痛苦地承受骤然提高的医保费用。尽管线上用户评级现象现在还未引起决策者的重视,但是将来它肯定会被提上日程。 在不久的将来,新的技术创新会再次定义监控的界限。为了提高使用体验,越来越多的物品,包括电器和电子阅读器,都安装了传感器。制造商对我们如何使用冰箱和微波炉或者我们如何阅读的海量信息进行收集,仅仅只是一个时间问题。有些公司已经在安全徽章中装上了传感器,用来记录员工的活动和对话。 对很多人来说,大数据的使用与老大哥的监控虽然很相似,但这两者之间还是有很大的区别。老大哥是乔治·奥威尔的小说《1948》中的一个虚构人物。该小说于1949年出版,描述了由神化领袖“老大哥”所领导的未来政府秘密监控人们的一举一动,并操控人们对社会的观点和对自我的认知。难怪在“斯诺登事件”爆发一周之内,《1948》的销量就上升了70倍。 想要获取学业成功和人生成功之道, 请像社会学家一样思考