出版社: 世图出版公司

原售价: 88.00

折扣价: 46.70

折扣购买: 国际史的技艺

ISBN: 9787523212271

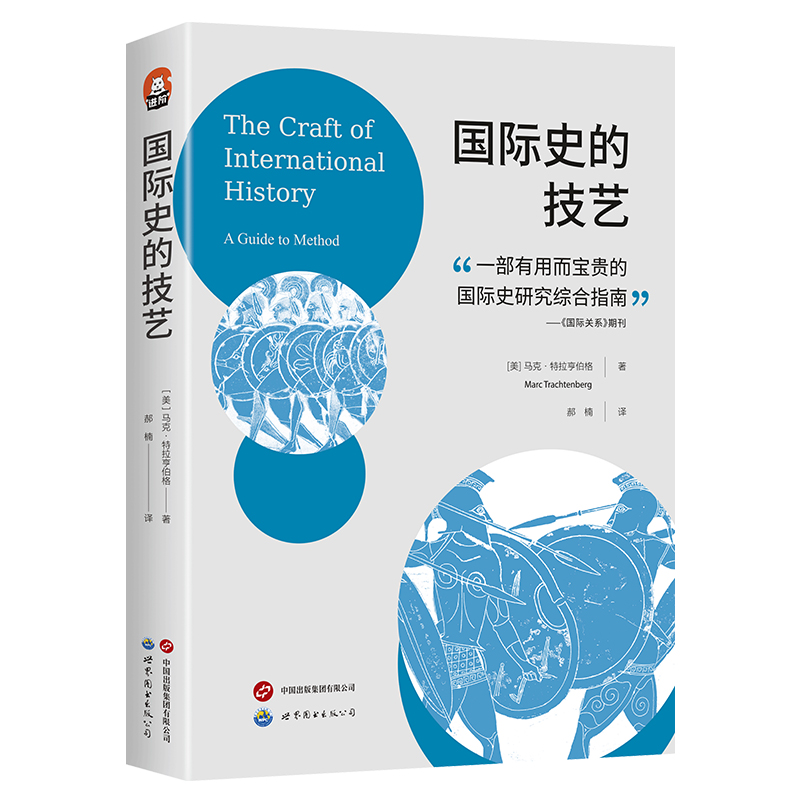

[美]马克·特拉亨伯格(Marc Trachtenberg),知名国际关系史学家,1974年在加利福尼亚大学伯克利分校取得博士学位,曾在耶鲁大学、宾夕法尼亚大学、哥伦比亚大学任教,现任教于加利福尼亚大学洛杉矶分校。著有《建构的和平:1945—1963年欧洲协议的形成》(A Constructed Peace: The Making of the European Settlement, 1945-1963),该书获得美国历史学会两项学术奖项,《冷战和冷战结束之后:国际政治的历史、理论和逻辑》(The Cold War and After: History, Theory, and the Logic of International Politics )。

在这本书中,我的目标是为国际政治的历史研究提供一部实用指南一部指导研究者如何实际完成这一领域的历史研究的指南,一部在这一领域从事研究的人们会觉得实用的指南。 这类书真的有必要存在吗?多年来,历史学家似乎在没有太多关注方法论的情况下也做得不错。知名科学史学家查尔斯·吉利斯皮(Charles Gillispie)回忆他在研究生院接受的培训时曾提及:“我们这些历史学专业的学生受到的全部教导,就是去检索资料,检索所有的资料。”我也有这样的经历。我们历史学家所接受的方法论培训实在有限。不过,除了“去检索资料”这个简单的建议,难道就没有其他方面的指导了吗?毕竟,我们不可能完全盲目地去检索资料。那么,关于如何检索资料,就没有什么有用的东西值得一说吗? 我认为是有的。例如,检索资料的一个关键点是带着问题来检视证据。要想从你查阅的资料中提取有意义的信息,你就得提出问题。然而,你的脑海中之所以浮现问题,是因为你正从理论出发来研究你手头的课题,即你已对事物的运作方式有了某种一般性的认识。要想得出结论,除了提取资料中的信息,挖掘出事情的意义,你还需要对事物的运作方式有某种感知。 正因为如此,历史研究要想具有真正的价值,必须具有扎实的核心概念。这个基本观点并非我的创见。我记得20世纪60年代,当我还是加州大学伯克利分校的本科生时,谢尔顿?沃林(Sheldon Wolin)就主张过,每一部伟大的历史作品的核心都蕴含着某种政治理论,某种关于政治运作方式的概念他在暗指修昔底德(Thucydides)。我还记得大约是那个时候,在我上的另一门课上,爱德华·西格尔(Edward Segel)曾指出,一些主要历史著作的核心概念揭示了“历史发展的动力”他意指丘吉尔(Churchill)的一书。在我的这本书中,我要阐述的很多东西只不过是为那些观点,那些我在40年前还是本科生时所吸收的洞见,做长篇脚注或补充说明。 这些洞见为我们认真思考方法论问题提供了一个出发点。这些洞见特别提示我们:历史研究的艺术,甚至可能是国际政治研究的艺术,很大程度上在于找到某种方法,将学术研究的概念性和实证性相结合。这一提示也是贯穿本书的一个主题。 然而,这类高屋建瓴的观点尽管重要,但也只能带你止步于此。要了解怎么做历史研究,你需要推开研究室的大门。你不能仅获取已有的精彩、整洁的学术成果,更要了解历史学家在动笔前所经历的思考过程。 因此,我在这本书中纳入了关于美国1941年走向战争之路的篇章。那一章并非一个学术成品。它要是做成成品的话,篇幅大约是现在的一半。我特意保留了建构文章过程中所运用的大部分“脚手架”。我想展示历史阐释中蕴含了什么,我想演绎历史阐释逐渐成形的过程。 换言之,本书的重点是知名历史学家马克·布洛赫(Marc Bloch)所称的“历史学家的技艺”的基本要素。我将在本书中谈论的许多东西都是我艰辛探索而来,其中许多都是纯粹实用性的。我希望年轻学者通过阅读这样一本书,可以不必再走一遍我的弯路,而能够从一开始就高效地开展研究,至少比我刚起步时更高效。 实际上,这本书主要是为年轻学者准备的,特别是历史学和政治科学专业的研究生和高年级本科生。我对与政治科学领域的学者对话尤为感兴趣。我认为政治科学家,或者只是研究国际关系的学者,都需要了解如何研究历史。他们可能还需要了解其他方面的知识,但如果他们不知道如何以比较严肃的方式进行历史分析,那么很难想象他们如何能理解国际政治。 这一点有争议吗?我认为,大多数政治科学家原则上都会同意这一点:某种程度的历史理解有助于达成他们的研究目标。不过,他们同时理所应当地认为,他们在实践中能做的却很有限。鉴于研究领域的性质,他们不得不主要关注较为宽泛的问题。这意味着他们很难深入研究某个具体问题。他们需要兼涉诸多领域,几乎不可能像历史学家那样专注研究一些历史事件。他们还倾向于认为他们没有接受过开展严肃历史研究所需的培训。他们似乎认为,历史学家在研究生院学到了一套晦涩难懂的技能,而那些从未学过这些技能的学者所做的历史研究注定只能是业余的。 我认为上述看法不合理。我认为存在一种方法,可以在相对较短的时间内针对重大历史问题得出较为扎实的结论,比如三四个月不间断的工作。实际上,这也正是第三章和第四章的基本观点。而且,我认为历史研究并没有什么神秘之处。历史研究当然涉及一些技能,但大部分都相当普通,根本算不上晦涩难懂。无论如何,我在本书中的主要目标之一就是揭开历史研究的神秘面纱,以便政治科学家们在进行此类研究时更为得心应手。 这本书是在十五年的时间里逐渐成形的。当我第一次就这些方法论问题撰写文章时,我从未想过我最终会写出这样一本书。当时,我在耶鲁大学为一年级的研究生开设了一门历史课程。我的目标是向那个班级的学生展示,如何在课程涵盖的时间段内(冷战时期)做国际政治的历史研究。我并不想在课堂上花太多时间讨论纯粹实操性的细节,比如有哪些资料可以运用,或者如何整理参考文献。我认为传授这些知识的最简单方法就是把我要说的东西写下来,再印成教学参考指南分发出去。既然我要让学生购买这份教学参考指南,我不妨在其中囊括我多年以来积累的一些其他东西,例如各种缩微胶卷出版物的信息,如何运用《信息自由法案》(Freedom of Information Act, FOIA),以及如何申请总统图书馆的研究资助等。学生们的反馈很好。20世纪90年代,我还在当时任教的宾夕法尼亚大学的一些本科生研讨课程中使用过那份教学参考的一个版本。到90年代末,当人们开始使用互联网,而一些学术资源和检索工具也可以在网上找到时,我为那份教学参考指南开发了一个线上版本。那时,我恰巧也在写一本关于冷战的书。于是,我把教学参考指南也纳入了我为那本书设置的“线上补充资料”中。毕竟,那份教学参考指南起初就是关于如何研究冷战历史的指南。此后,我不时更新这份指南,添加一些我发现的新资源。 从那时起,我就已经开始花很多时间和政治科学家们交流。我结识的那些学者对历史学非常感兴趣,他们非常想了解历史研究是如何进行的,甚至想更进一步了解历史这门具有独特学术个性的学科。我偶尔会和他们讨论这些问题,甚至还在1985年写了一篇涉及此类问题的论文。因此,这本书关注的一些问题在我的脑海中已经酝酿一段时间了。不过,直到1999年左右,我才下决心写这样一本书。我并不是凭一己之意做出这个决定的,而是受到斯坦福大学的亚历山大·乔治(Alexander George)教授的大力敦促,因为他认为政治科学家确实需要在这个领域得到一些指导。可以说,如果没有他,这本书可能永远也不会问世。不过,当我同意写这样一本关于方法论的书时,我未曾充分意识到我将要承担多大的责任。当时,我并不认为写一本关于历史研究方法论的书会特别困难。毕竟,我此前的冷战研究指南业已草就,而且我自本科以来一直从事这个领域的研究,我认为我在这个领域已经应付裕如,足以快速完稿。当然,我还是觉得有必要更深入一些,尤其是我想为我要阐述的内容提供“哲学”基础。这显然需要做一些额外的研究。即便如此,我当时还是认为我应该能在一年左右完稿。 ☆ 本书作者马克·特拉亨伯格是横跨历史和国际关系领域的学者,以对历史事件的严谨分析著称。作者以重大历史事件为案例,记录了自己在动笔前所经历的整个思考过程。 ☆ 作者认为,真正的思考发生在项目的早期阶段,强调要培养一种问题意识,而理论的功能就是明确你所关注的问题。 ☆ 本书源自作者40年的研究经验,最初是为耶鲁大学学生撰写的课程指南,作者基本上把自己多年来的研究心得倾囊相授,如怎样判断某项研究存在漏洞,如何驳斥某个观点,如果检视历史阐释是否符合事实,如何检查资料是否可靠,以及如何建立正确的历史阐释。 ☆ 相较于一般的研究方法指南,本书关注的重点不在于概念概述和笼统地罗列知识,而是教会读者如何提问、如何思考,如何建立自己的论证,向读者展示成熟的研究者的整个思考过程。