出版社: 浙江文艺

原售价: 52.00

折扣价: 29.00

折扣购买: 不去伤害,也不被伤害

ISBN: 9787533968618

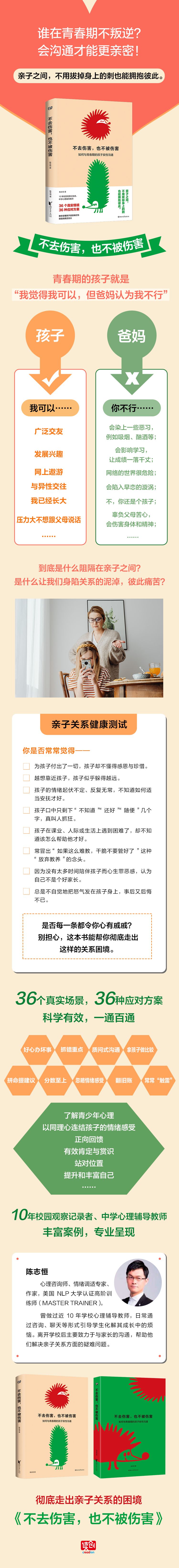

陈志恒 心理咨询师、情绪调适专家、作家,美国NLP 大学认证高阶训练师(Master Trainer)。曾做过近10 年学校心理辅导教师,日常通过咨询、聊天等形式引导学生化解其成长中的烦恼。离开学校后主要致力于与家长的沟通,帮助他们解决亲子关系方面的疑难问题。著有《受伤的孩子和坏掉的大人》《与情绪温柔相处》等。

因为不习惯,所以需要刻意练习 随着时代的演变与心理学知识的蓬勃发展,上一代人看似好用或合理的管教方式,现在已逐渐被淘汰,取而代之的是新的观念与新的策略。 比起上一代,新时代的父母有着更多的焦虑与挑战——因为长辈的那一套方法行不通,但新的方法还有待学习。难怪许多家长大叹“今非昔比”或“现代父母难为”。 然而,时代不同,我们的思维也不能总停留在过去,身为陪伴孩子成长的照顾者,永远需要有不断自我提升的觉悟。读完这本书,希望能让你对“陪伴”这件事有一些新的体会。 书中谈到的各种“有品质的陪伴”的观念与技巧,近年来我也多在演讲及工作室中反复提及。我会在课程中示范如何使用这 些技巧,像同理心、正向聚焦、探问与引导等,同时会展示各种自我照顾的方法,也会给学员演练的机会。 我的某些学员回去会尝试使用我的方法,也收到了不错的效果。但大部分学员会把学到的东西留在课堂,回到现实生活中则什么都没有改变,与孩子及家人依然处在恶劣或冷漠疏离的关系中。后者不是不用功,他们很勤奋,也很想改变现况,通常也不是第一次参与类似的课程,甚至可能在很多大师的门下学习过。过去我总是不解,既然期待有所改变,就得付诸行动去尝试,为什么会“依然故我”呢? 有一回,我在课堂上示范了一个正向行为支持的回应技巧, 也就是找到孩子“做得到”或“已经做到”的时刻,立即予以肯定与赞许。这个响应方式的好处是,能让孩子知道“自己正在做对的事情”,而感受到“自己的努力会受到大人的肯定”,进而愿意表现出更多合宜的行为,背后的假设是“每个人的努力都想被看见”。 我示范了几个回应语句后,看见在场的家长大多聚精会神地揣摩、思索与抄写笔记。这时,一位家长举手打破沉默,他说: “陈老师,如果我这样说话,孩子一定会觉得我很奇怪!” 他的发言引起了其他家长的共鸣,纷纷附和道:“对呀!孩子一定会觉得我吃错药了!”“用这种方式说话,真的有点奇怪!” 当下,我恍然大悟,为什么求知若渴的家长在学习了心理学 实证有效的沟通方式后,回去却不愿意在生活中落实。或许不是难度太高,也不是我没有讲明白,而是“不熟悉”。因为不熟悉,所以不习惯这么做。特别是这些沟通方式与平常习惯的说话方式大相径庭,他们当然也会质疑这么做是否真的有效果。 确实,这些新的沟通技巧往往是“反直觉”的,也就是说,没事的话你不会这样说话。从小到大,你从没听过身边的家人这么对过话,也从来没人教过你要这么说。于是,在实际生活里,惯性总是驾驭着我们的行为——采用最熟悉的沟通方式与家人或孩子互动。 对旧有的沟通方式是如此习惯与熟悉,于是在任何情境中,我们都会不假思索地拿出来使用。当关系紧张或冲突一触即发时,那些常讲的话也会脱口而出,于是不自觉中伤害了对方或彼此的关系,使得关系质量每况愈下,终至不可收拾。 另一方面,当我们采取新的沟通方式时,他人的响应也会让我们怀疑自己是不是说错了话。 例如,当你第一次用同理心响应孩子的情绪感受时,你对着考试成绩不佳的孩子说:“我想,这次没能考好你一定感到很挫败吧?”孩子可能瞪大眼睛看着你,一时说不出话来,也可能扑哧一声笑了出来:“爸!你到底在说什么呀?” 于是你会想:“是我说错话了吗?”心里也可能出现质疑的声音:“新的响应方式真的有效吗?”于是,你可能就此打了退堂鼓,放弃使用这些不熟悉的沟通技巧。 然而,孩子会有这样的反应,常常也是因为“不习惯”或“不熟悉”——他从来没想过你会这么对他说话,当然会觉得很奇怪。 在我的成长过程中,也没有人教过我要这么说话。当我有幸进入助人领域钻研后,才学习到这些心理学上实证有效的沟通技巧,因而慢慢改变了说话的习惯,这往往需要经年累月的练习。一开始因为不习惯,总会有些“卡”,也会让身旁的人感觉到“怪怪的”,经过反复练习后,就没这个问题了。 于是,我对提出这些疑问的家长说:“越是这样,越是要刻意地多做出来、多说出来! “当你用新的方式进行沟通时,本来就会引发对方有别于以往的反应,不论是愣住了还是说你很奇怪,都是正常的。这么做的目的,就是要通过新的沟通方式去引发对方新的反应,进而打破惯常的沟通循环。所以,你要给自己时间去练习,逐渐习惯这样的说话方式,也要给孩子时间去体会新的沟通方式带来的感觉是否有别于以往。” 习惯与行为的改变是渐进的,总会有一段混乱期,正因为旧的习惯被破坏,新的习惯又尚未完全建立起来,感觉“很奇怪” 或“不适应”都是正常的。只需要一段时间的反复练习,便会开始逐渐熟悉,而良性的互动循环也会就此启动。 所以,在学习“有品质的陪伴”期间,刻意练习直到自然而 然是有必要的。 你需要有意识地找机会将在本书中学到的互动技巧刻意地使用——除此之外,别无他法,不断地练习就对了。 当然,我也鼓励你观察孩子的反应。当你说出新的话语时,与过去惯常的方式相比,哪一个听起来比较友善,感到比较多的力量,觉得比较被理解,感觉比较能接受?接着,再做适当的微调。 在反复多次后,让新的习惯成为身体本能的一部分,在任何情境中都能自然地脱口而出,靠的就是练习、练习、再练习。我希望你现在就开始练习,从你觉得最容易上手的部分开始,只要每次都做一点不同的事,你就已经走在改善关系品质的道路上了! 在本书付梓的过程中,我要感谢许多人的协助,最要感谢的,是那些曾经与我在心理工作中交会过的大小朋友,他们愿意真诚地坦露自我,让读者能通过这些案例反思、觉察、学习与成长。还要深深感谢家人的支持,尤其是我的太太,总是愿意体谅这个忙碌不堪的另一半。当然,我也努力扮演好神队友的角色——好的婚姻关系,是孩子一辈子安全感的来源。现在,我成为一名父亲也已满一年,看着女儿逐渐长大,我深切地期盼能把我相信的道理落实到自己的家庭生活中,成为一位能给孩子“有品质的陪伴”的父亲。 我已经开始行动了,你呢? ·写出家长普遍的焦虑 青春期孩子的行为,充满着令人担忧的可能: 可能因为交友不慎,染上一些恶习,例如吸烟、酗酒、网络成瘾甚至是吸毒; 可能因为沾染了恶习,造成学习成绩一落千丈; 可能在与荷尔蒙的斗争中败下阵来,带着品尝禁果的巨大风险,陷入早恋的漩涡之中青春期问题青春期亲子关系是永恒的问题和话题,焦虑的家长不止一个,让家长焦虑的问题不止一个。 ·写出家长共同面对的问题 □为孩子付出了一切,孩子却不懂得感恩与珍惜。 □越想靠近孩子,孩子似乎躲得越远。 □孩子的情绪起伏不定、反复无常,不知道如何适当安抚才好。 □被孩子阴晴不定的情绪反应激怒,理智线难以接回去。 □每次赞美孩子,孩子都不领情,甚至情绪变得更糟,不知道自己说错了什么。 □孩子口中只剩下“不知道”“还好”“随便”几个字,真叫人抓狂…… 每个青春期的孩子都有可能成为刺猬孩子,他们的家长都面对着同样的问题。 ·给出了通用的解决办法 通过真实案例了解青少年心理,认清和抛弃那些对于孩子心理成长有风险、错误却习以为常的认知。 通过同理心,连结孩子的情绪感受,细致地贴近孩子的内心世界,进而拉近彼此的距离。 通过有效的肯定与赏识,以正向聚焦的回应唤起孩子的内在力量与自我价值感 通过提升和丰富自己,知道不小心“触雷”之后如何化解,更智慧地对成长中的孩子施加影响。 只要学会从中自我检视,依循专业建议,就能与青春期的孩子实现良性沟通。